- •Обслуживание трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов с масляной системой охлаждения

- •Номинальный режим работы и допустимые перегрузки

- •Охлаждающие устройства и их обслуживание

- •Включение в сеть и контроль за работой

- •Включение трансформаторов на параллельную работу

- •Определение экономически целесообразного числа параллельно включенных трансформаторов

- •Регулирование напряжения и обслуживание регулирующих устройств

- •Заземление нейтралей и защита разземленных нейтралей трансформаторов от перенапряжений

- •Уход за трансформаторным маслом

- •Обслуживание маслонаполненных вводов

- •Неполадки в работе трансформаторов

- •Обслуживание синхронных компенсаторов

- •Реактивная мощность

- •Назначение и режимы работы синхронных компенсаторов

- •Регулирование напряжения и системы возбуждения

- •Система охлаждения

- •Система водоснабжения

- •Система маслоснабжения

- •Пуск и остановка синхронного компенсатора

- •Осмотры и контроль за работой

- •Обслуживание коммутационных аппаратов

- •Выключатели

- •Масляные выключатели

- •Воздушные выключатели

- •Элегазовые выключатели

- •Техника операций с выключателями

- •Разъединители, отделители и короткозамыкатели

- •Техника операций с разъединителями и отделителями

- •Установки приготовления сжатого воздуха и их обслуживание

- •Трансформаторы тока

- •Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи

- •Конденсаторы и заградители

- •Разрядники и ограничители перенапряжений

- •Токоограничивающие реакторы

- •Силовые и контрольные кабели

- •Обслуживание распределительных устройств

- •Требования к распределительным устройствам и задачи их обслуживания

- •Шины и контактные соединения

- •Изоляторы высокого напряжения

- •Заземляющие устройства

- •Оперативная блокировка

- •Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установок 6-10 кВ

- •Комплектные распределительные устройства 110-220 кВ с элегазовой изоляцией

- •Обслуживание источников оперативного тока

- •Источники оперативного тока на подстанциях

- •Аккумуляторные батареи

- •Преобразователи энергии

- •Схемы аккумуляторных установок и распределения оперативного тока

- •Повреждения и утяжеленные режимы работы электрических сетей

- •Максимальная токовая и токовая направленная защиты. Максимальная токовая защита с пуском от реле минимального напряжения

- •Токовая направленная защита нулевой последовательности

- •Дистанционная защита линий

- •Продольная дифференциальная защита линий

- •Поперечная дифференциальная токовая направленная защита линий

- •Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий

- •Дифференциальная токовая и другие виды защиты шин

- •Газовая защита трансформаторов

- •Устройство резервирования при отказе выключателей (уров)

- •Устройства автоматического повторного включения линий, шин, трансформаторов

- •Устройства автоматического включения резерва

- •Устройства автоматики на подстанциях с упрощенной схемой

- •Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики оперативным персоналом

- •Фазировка электрического оборудования

- •Основные понятия и определения

- •Методы фазировки

- •Прямые методы фазировки

- •Косвенные методы фазировки

- •Несовпадение порядка чередования и обозначения фаз электроустановок при их фазировке

- •Оперативные переключения на подстанциях

- •Оперативные состояния оборудования

- •Организация и порядок переключений

- •Последовательность основных операций и действий при отключении и включении электрических цепей

- •Последовательность основных операций и действий при отключении и включении электрических цепей на подстанциях, выполненных по упрощенным схемам

- •Последовательность основных операций и действий на подстанциях с двумя рабочими системами шин при выводе одной из них в ремонт

- •Перевод присоединений с одной системы шин на другую без шиносоединительного выключателя в ру, где часть присоединений имеет по два выключателя на цепь

- •Последовательность операций при различных способах вывода в ремонт и ввода в работу после ремонта выключателей электрических цепей

- •Предотвращение аварий и отказов в работе оборудования

- •Замыкание фазы на землю в сетях, работающих с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов

- •Предупреждение отказов в работе выключателей и предотвращение угрозы их повреждения

- •Сокращение числа операций с шинными разъединителями

- •Недопустимость схем последовательного соединения делительных конденсаторов воздушных выключателей с трансформаторами напряжения серии нкф

- •Предупреждение аварий по вине оперативного персонала

- •Устранение аварий на подстанциях и в электрических сетях

- •Причины аварий и отказов

- •Источники информации и план действий персонала

- •Действия персонала при автоматическом отключении воздушных и кабельных линий

- •Действия персонала при автоматическом отключении трансформаторов

- •Действия персонала при автоматическом отключении сборных шин

- •Методы и приборы для определения мест повреждений на линиях электропередачи

- •Обучение персонала методам ликвидации аварий

- •Ведение оперативной документации на подстанциях

- •Оперативный журнал

- •Оперативная схема

- •Бланки переключений

- •Список литературы

- •Глава 1

- •Глава 32

- •Глава 52

- •Глава 75

- •Глава 91

- •Глава 105

- •Глава 115

- •Глава 145

- •Глава 152

- •Глава 170

- •Глава 179

- •Глава 190

Схемы аккумуляторных установок и распределения оперативного тока

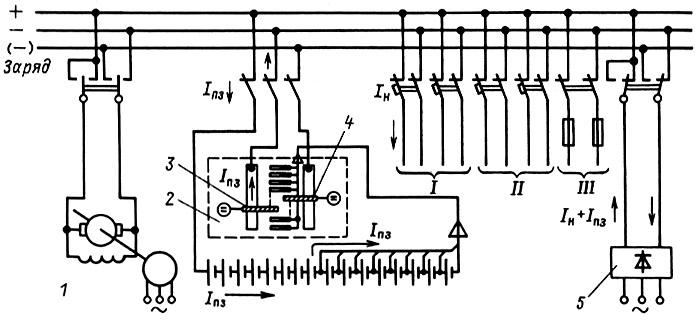

На подстанциях эксплуатируются аккумуляторные батареи с элементным коммутатором или без него. Схема установки с элементным коммутатором представлена на рис. 6.8. В ней имеется зарядный двигатель-генератор 1 и подзарядное выпрямительное устройство 5. Элементный коммутатор 2 обеспечивает постоянство напряжения на шинах постоянного тока при заряде и разряде аккумуляторов. Он состоит из изолирующей плиты с расположенными на ней контактными пластинами, к которым подсоединены отводы от соединительных полос аккумуляторов. По пластинам и соответствующим шинам скользят щетки разрядная 3 и зарядная 4. Они приводятся в движение вручную или от небольшого электродвигателя, управляемого дистанционно или с помощью устройства регулирования напряжения (АРН). Изменение числа подключенных к шинам постоянного тока аккумуляторов (регулирование напряжения) происходит без разрыва цепи тока и закорачивания аккумуляторов благодаря особой конструкции коммутаторов. В нормальном режиме работы при наличии подзарядного устройства разрядная щетка коммутатора (через нее теперь проходит небольшой подзарядный ток IПЗ) устанавливается на 107-м элементе, чем обеспечивается на шинах напряжение 230 В. Концевые аккумуляторы с порядковыми номерами 108-125 не подзаряжаются. Они используются только в случае исчезновения напряжения на шинах с. н. подстанции и отключения подзарядного устройства.

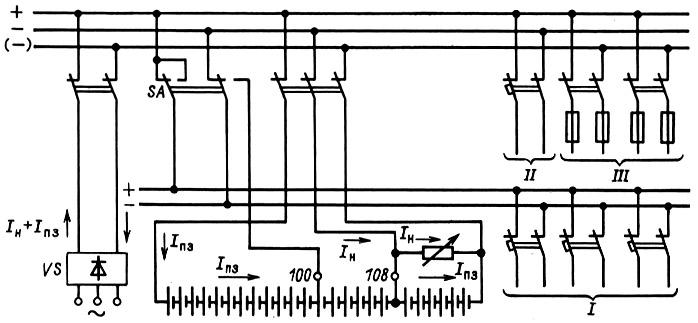

На рис. 6.9 представлена схема аккумуляторной батареи без элементного коммутатора с ответвлениями от батареи для питания потребителей с различными требованиями к значению напряжения на шинах. При нормальной работе установки выпрямитель VS питает всех потребителей и подзаряжает всю батарею током IПЗ. Ответвление от аккумулятора с порядковым номером 108 дает возможность поддерживать на шинах напряжение около 230 В. В тех режимах работы (например, дозарядке), когда напряжение на элементах возрастает, а требования к значению напряжения остаются прежними (на шинах управления 230 В), предусмотрено ответвление от 100-го элемента батареи. Переключателем SA к шинам управления подключают 100 элементов, и напряжение на шинах будет равно 2,3×100=230 В. Некоторое повышение напряжения по сравнению с номинальным на шинах питания силовой нагрузки не представляет опасности для мощных приводов выключателей, так как при их срабатывании напряжение на шинах мгновенно понижается.

Рис. 6.8. Схема аккумуляторной установки с элементным коммутатором:

I - цепи управления; II - аварийное освещение; III - силовые цепи (электромагниты включения); IН - ток нагрузки; IПЗ - ток подзаряда

Рис. 6.9. Схема аккумуляторной установки без элементного коммутатора, работающей в режиме постоянного подзаряда:

I, II, III, Iпз - то же, что на рис. 6. 8

Дня формирования пластин и глубоких перезарядов предусматривают передвижной двигатель-генератор, который при необходимости доставляют на подстанцию.

Схема распределения оперативного тока. От шин постоянного тока отходят цепи, питающие группы электроприемников различного назначения. Цепи управления, сигнализации и аварийного освещения обычно защищаются автоматическими выключателями, цепи питания электромагнитов включения - предохранителями.

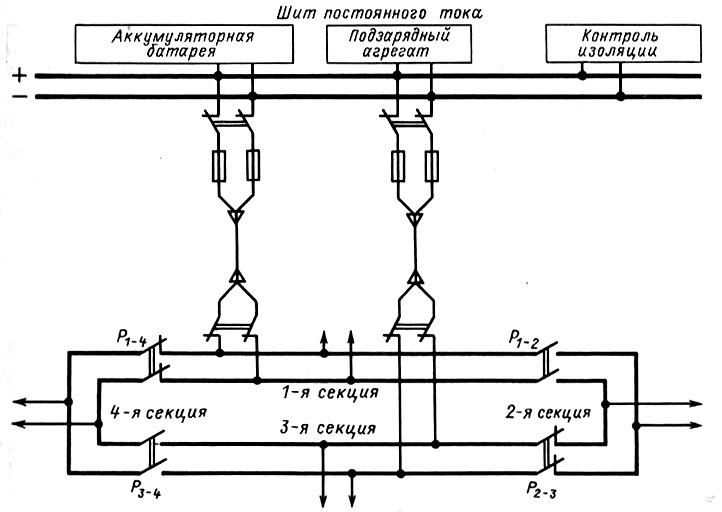

При централизованном распределении оперативного тока для питания силовых цепей выключателей вблизи их приводов имеются шинки постоянного тока, соединенные между собой кабелями по кольцевой схеме (рис. 6.10). Для надежности питания кольцо секционируется при помощи установленных в шкафах секционных рубильников Р1-2, Р3-4. Секции кольца питаются от шин постоянного тока отдельными линиями. Аналогичные схемы выполняются для каждого РУ.

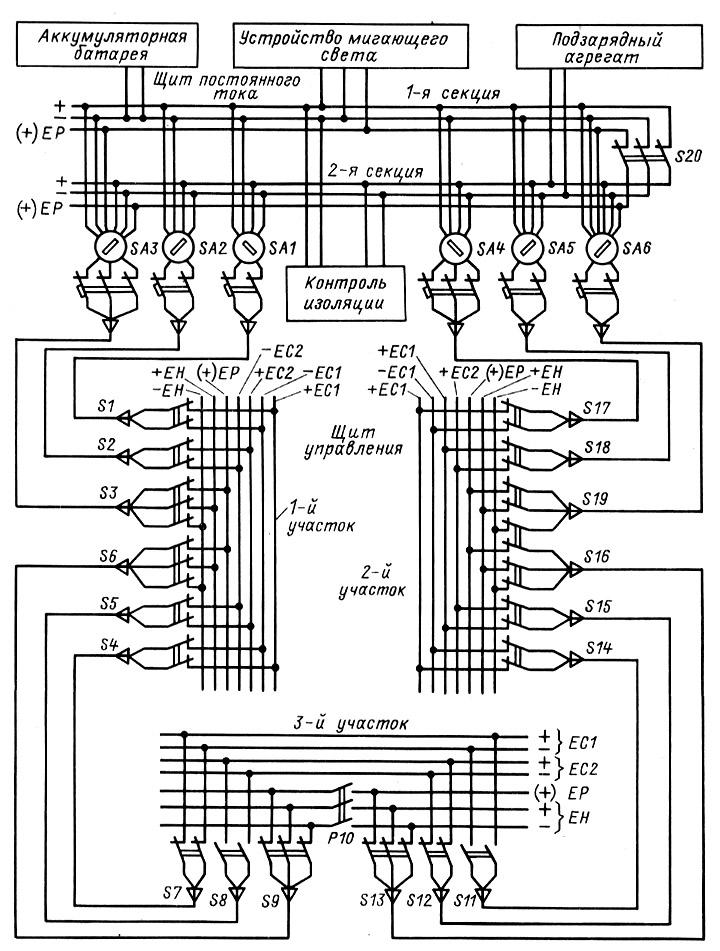

Питание цепей управления и сигнализации обычно осуществляется по схеме, показанной на рис. 6.11. Над панелями щита управления прокладываются шинки управления +ЕС1, -ЕС1, +ЕС2, -ЕС2, шинки сигнализации +ЕН, -ЕН и шинка мигающего света (+)ЕР. Если на щите управления несколько рядов (секций) панелей с мнемосхемами РУ разных напряжений, то шинки разделяются на участки и располагаются над каждым рядом. Участки соединяются между собой кабельными перемычками через рубильники S4-S7 и S11-S14. Участки шинок могут соединяться в кольцо, но обычно делятся примерно на равные части, каждая из которых получает питание от соответствующей секции щита постоянного тока. Секционирование шинок на щитах постоянного тока выполняется для повышения надежности питания нагрузки и резервирования питающих линий в случае их повреждения и отключения.

Питание цепей управления отдельных присоединений осуществляется через предохранители или автоматические выключатели и переключатели, с помощью которых питание каждой цепи может отключаться или переводиться на питание от шинок ЕС1 или ЕС2. Цепи сигнализации получают питание через переключатели, имеющие два положения: "Включено" и "Отключено".

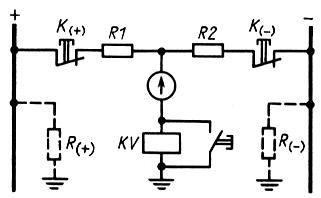

Рис. 6.10. Схема питания электромагнитов включения приводов выключателей на открытом РУ 110 кВ

Контроль изоляции цепей постоянного тока. В процессе обслуживания установок постоянного тока необходимо следить за состоянием изоляции токоведущих частей относительно земли. Понижение сопротивления изоляции на одном полюсе может привести к образованию обходных цепей через землю и самопроизвольному включению или отключению коммутационных аппаратов и просто ложным сигналам, дезориентирующим персонал. Для непрерывного контроля за состоянием изоляции применяются специальные устройства (рис. 6.12), позволяющие в любой момент измерить сопротивление изоляции, а при значительном понижении его на одном полюсе (до 20 кОм в установках напряжением 220 В и 10 кОм при напряжении 110 В) привлечь внимание персонала звуковым и световым сигналами. Следует заметить, что при симметричном понижении сопротивления изоляции на обоих полюсах устройство не работает. Устройство контроля изоляции подключается к шинам постоянного тока. Оно выполнено по принципу моста с гальванометром в одной диагонали. При равенстве сопротивлений изоляции полюсов (R(+)=R(-)) мост уравновешен и напряжение на диагонали моста равно нулю. При понижении изоляции одного полюса равновесие моста нарушается и в диагонали появляется ток, вызывающий срабатывание сигнального реле KV. По гальванометру, шкала которого градуируется в омах, оценивается сопротивление изоляции полюсов.

Понижение изоляции каждого полюса определяется поочередным нажатием кнопок К(+) и К(-). Сопротивление изоляции полюсов относительно земли для всех электрически связанных цепей постоянного тока должно поддерживаться на уровне не ниже 1МОм.

Изоляция цепей переменного оперативного тока также контролируется с помощью специальных устройств, выполненных по схемам измерительных мостов.

Определение места повреждения изоляции цепей постоянного тока. Не существует специальных приборов и устройств, с помощью которых можно было бы определить место нарушения изоляции или замыкание цепи на землю. Методика отыскания места повреждения изоляции носит визуальный характер.

Поиск производится путем разделения сети постоянного тока секционирующими аппаратами на независимые участки, каждый из которых питается от отдельного источника (один - от аккумуляторной батареи, другой - от двигатель-генератора или выпрямительной установки). При этом проверяется сопротивление изоляции цепей каждого участка, и таким образом сразу же выявляется участок, от шинок которого питается цепь с поврежденной изоляцией. Далее, поочередным переключением цепей с одного участка на другой, либо кратковременным снятием напряжения с отдельных цепей, устанавливается цепь, имеющая повреждение изоляции. Цепь определяется наблюдением показаний устройства контроля изоляции после выполнения каждой операции переключения или отключения той или иной цепи. Очевидно, что в поиске желательно участие двух лиц: одно - проводит операции с рубильниками, переключателями, автоматическими выключателями цепей, второе - наблюдает за показателями прибора контроля изоляции.

Выявленная цепь с пониженным сопротивлением изоляции или с замыканием на землю переводится на автономное питание от резервного источника, если имеется такая возможность.

Само место повреждения изоляции цепи далее обнаруживается визуально, а также путем отключения цепи, деления ее на части и измерения мегомметром сопротивления изоляции каждого ее участка. Визуальному осмотру подлежат открытые для наблюдения участки цепей, например цепи в приводах выключателей, сборки постоянного тока и т.д.

Рис. 6.11. Схема питания цепей управления и сигнализации подстанции:

SA1-SA6 - переключатели; S1-S19 - рубильники; S20 - секционный рубильник

Рис. 6.12. Схема устройства непрерывного автоматического контроля состояния изоляции цепей постоянного оперативного тока

К поиску повреждений изоляции в цепях управления и защит привлекаются работники служб релейной защиты, автоматики и измерений (РЗАИ). Последовательность операций устанавливается местной инструкций. Целесообразно начинать операции с менее ответственных цепей (сигнализации, телемеханики, связи) и заканчивать более ответственными (управления, релейной защиты и автоматики).

Если в процессе поиска ни на одной из цепей не будет обнаружено повреждение изоляции, следует предположить, что повреждение может быть на источнике питания или на шинках постоянного тока. В этом случае необходим их тщательный осмотр.

![]() Глава

Глава![]()

7

Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики

![]()

7.1