- •Федеральное агентство по образованию

- •Содержание

- •Оформление отчетов по практическим работам……………………….8

- •Введение

- •Оформление отчетов по практическим работам

- •I. Физиология крови Лабораторная работа № 1. Взятие крови

- •Лабораторная работа № 2. Определение скорости оседания эритроцитов (соэ) по панченкову

- •Лабораторная работа № 4. Определение числа лейкоцитов

- •Лабораторная работа № 5. Определение количества гемоглобина в крови

- •Лабораторная работа № 6. Вычисление цветового показателя

- •Лабораторная работа № 7. Изучение различных видов гемолиза

- •Лабораторная работа № 8. Определение групп крови

- •Лабораторная работа № 9. Определение скорости свертывания крови (по альтгаузену)

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •II. Физиология кровообращения Лабораторная работа № 10. Электрокардиография

- •Лабораторная работа № 11. Функциональные пробы для изучения состояния сердца с использованием электрокардиограммы

- •Лабораторная работа № 12. Тоны сердца

- •Лабораторная работа № 13. Измерение артериального пульса и его классификация

- •Лабораторная работа № 14. Запись пульса на центральных и периферических артериях

- •Лабораторная работа № 15. Измерение кровяного давления в артериях человека

- •Лабораторная работа № 16. Измерение венозного давления

- •Контрольные вопросы:

- •Термины для запоминания

- •III. Физиология дыхания и обмена веществ Лабораторная работа № 17. Определение «нормальных» параметров респираторной функции. Формулы и номограммы

- •Номограмма для определения площади поверхности тела

- •Лабораторная работа № 18. Определение тренированности дыхательной мускулатуры

- •Лабораторная работа № 19. Пневмография

- •Лабораторная работа № 20. Определение типа дыхания

- •Лабораторная работа № 21. Влияние наполнения легких на продолжительность задержки дыхания

- •Лабораторная работа № 22. Исследование условных дыхательных рефлексов

- •Лабораторная работа № 23. Спирометрия. Определение жел и составляющих ее объемов

- •Лабораторная работа № 24. Объем форсированного выдоха (тест тиффно)

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •IV. Физиология обмена веществ. Пищеварения и питания

- •Лабораторная работа № 25. Переваривание крахмала ферментами слюны человека

- •Лабораторная работа № 26. Влияние желчи на жиры

- •Лабораторная работа № 27. Физиолого-гигиенические основы питания. Составление пищевого рациона

- •Контрольные вопросы:

- •Термины для запоминания

- •V. Физиология возбудимых тканей Лабораторная работа № 28. Определение порогов раздражения нерва и мышцы

- •Лабораторная работа № 29. Определение двигательной хронаксии человека (хронаксиметрия)

- •Лабораторная работа № 30. Зависимость характера мышечного сокращения от частоты раздражения. Зубчатый и гладкий тетанус

- •Лабораторная работа № 31. Регистрация электромиограммы

- •Лабораторная работа № 32. Эргография

- •Лабораторная работа № 33. Динамометрия. Исследование максимального мышечного усилия и силовой выносливости мышц кисти

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •VI. Физиология центральной нервной системы Лабораторная работа № 34. Исследование безусловных рефлексов человека

- •Лабораторная работа № 35. Модулирующее влияние различных отделов цнс на коленный рефлекс

- •Лабораторная работа № 36. Изменение артериального давления под действием холода

- •Лабораторная работа № 37. Оценка вегетативного тонуса организма по сумме интегративных показателей различных функциональных систем

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания:

- •VII. Физиология сенсорных систем Лабораторная работа № 38. Определение остроты зрения

- •Лабораторная работа № 39. Обнаружение слепого пятна (опыт мариотта)

- •Лабораторная работа № 40. Формирование изображения на сетчатке

- •Лабораторная работа № 41. Стереоскопическое зрение

- •Лабораторная работа № 42. Цветовое зрение

- •Лабораторная работа № 43. Определение остроты слуха по в.И. Воячеку (шепотная речь)

- •Лабораторная работа № 44. Бинауральный слух

- •Лабораторная работа № 45. Исследование костной и воздушной проводимости звука

- •Лабораторная работа № 46. Определение порогов различения

- •Лабораторная работа № 47. Исследование вкусового анализатора

- •Лабораторная работа № 48. Определение чувствительности обонятельного анализатора (ольфактометрия)

- •Лабораторная работа № 49. Взаимодействие вкусового и обонятельного анализаторов

- •Лабораторная работа № 50. Эстезиометрия кожи

- •Лабораторная работа № 51. Температурная рецепция

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •VIII. Физиология высшей нервной деятельности Лабораторная работа № 52. Связь реактивности с личностными чертами — экстраверсией, интроверсией и нейротизмом

- •Тест айзенка

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 53. Выработка и угасание условного вегетативного зрачкового рефлекса на звонок у человека

- •Лабораторная работа № 54. Детекция лжи

- •Лабораторная работа № 55. Оценка функциональной асимметрии мозга (фам)

- •Лабораторная работа № 56. Определение объема кратковременной памяти у человека

- •Лабораторная работа № 57. Функциональная структура поведенческого акта

- •Зависимость результата деятельности от обстановочной афферентации

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •Краткий терминологический словарь

- •Физиологические законы

- •Основные физиологические показатели организма взрослого человека

- •Физиологические теории

- •Примерный набор продуктов на одну порцию для взрослых

- •Содержание основных пищевых веществ и энергетическая ценность пищевых продуктов

- •Литература

Лабораторная работа № 39. Обнаружение слепого пятна (опыт мариотта)

Теоретическая часть. Все нервные волокна, выходящие из сетчатки лежат в виде переплетенного пучка на пути света, создавая препятствие на пути его попадания в рецепторы. Кроме того, в том месте, где они выходят из сетчатки по направлению к мозгу, отсутствуют светочувствительные элементы — это так называемое слепое пятно. В норме площадь слепого пятна от 2,5 до 6 мм2.

Свет, попадающий на сетчатку в области слепого пятна не воспринимается элементами сетчатки, поэтому остается «дефект» изображения, проецируемого на сетчатку. Однако наличие слепого пятна не сказывается на целостности зрительного восприятия. Этот эффект или, точнее, дефект слепого пятна компенсируют высшие зрительные центры.

Для обнаружения слепого пятна существует несколько специальных рисунков.

Цель. Обнаружение на сетчатке участка не содержащего светочувствительных рецепторов.

Оборудование и материалы. Специальные рисунки для обнаружения слепого пятна.

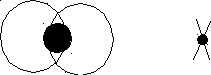

Ход работы. Слепое пятно для правого глаза обнаруживается правее центрального луча, а для левого – левее. При этих условиях в первом случае пропадает правая часть рисунка, а во втором левая. Поэтому для правого глаза необходимо установить рисунок так, чтобы прямо против глаза находилась левая часть рисунка (например, центральный кружок на рис. 21 и 22 или круг на рис. 23), а для левого – правая часть рисунка (перечеркнутая точка на рис. 21 или крест на рис. 23).

Для обнаружения слепого пятна левого глаза поместите перед глазами рисунок 23. Закрыв правый глаз, левым фиксируйте крест, расположенный в правой части рис. 23. Если необходимо удаляйте или приближайте рисунок пока не будет достигнут стойкий эффект. На определенном расстоянии от глаз круг выпадет из поля зрения. Для обнаружения слепого пятна правого глаза, закрыв левый глаз, правым фиксируйте круг, расположенный в левой части рис. 23. Проделайте аналогичные действия для рис. 21, 22.

Рис. 21.

Рис. 22.

Рис. 23.

Вывод. Объясните почему, найденный участок сетчатки не реагирует на действие светового раздражителя.

Лабораторная работа № 40. Формирование изображения на сетчатке

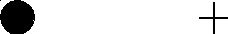

Теоретическая часть. Непосредственно за зрачком располагается прозрачный хрусталик, который эластичен, он может менять свою кривизну благодаря специальным мышцам. Световые лучи от предметов проходят через зрачок, хрусталик и стекловидное тело. У людей с нормальным зрением лучи попадают точно на сетчатку и образуют на ней четкие изображения предметов (рис. 24, 25).

Рис. 24. Схема горизонтального сечения правого глаза.

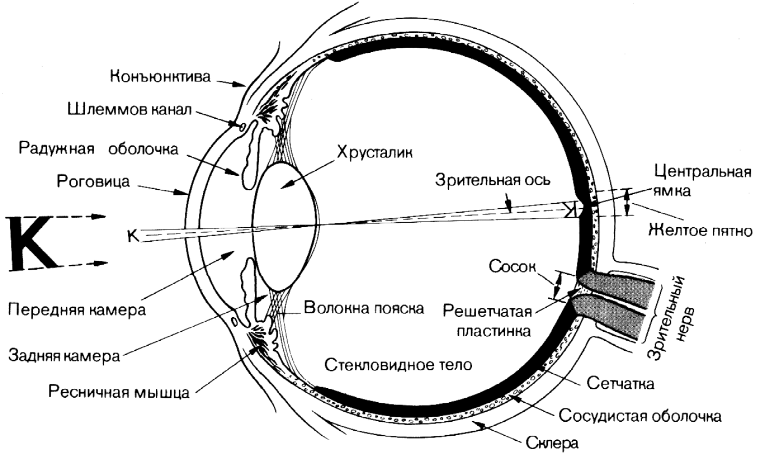

Рис. 25. Ход лучей от объекта (О) к изображению (I) в простой оптической системе. F1, F2 – фокусы, Н – главная точка, N – узловая точка. Показатель преломления n2 > n1.

Изображение на сетчатке получается хотя и четким, но перевернутым. Почему же тогда мы не видим все вокруг нас перевернутым вверх ногами? Один австрийский ученый изобрел специальные очки, переворачивающие изображение на сетчатке. Он их носил постоянно. Первое время он видел все предметы вверх ногами, но вскоре вновь научился видеть их нормально. В этих очках он смог даже научиться ездить на велосипеде. Но стоило ему снять очки, как первое время он снова видел все окружающие предметы перевернутыми. Значит, такая особенность нашего глаза исправляется с помощью обучения и тренировки, в которой участвуют не только зрительная, но и другие сенсорные системы. Следовательно, зрительное восприятие окружающего мира основывается не только на самих зрительных ощущениях, а использует сведения и от других сенсорных систем. Среди них главную роль выполняют органы равновесия, мышечного и кожного чувства. В результате взаимодействия этих сенсорных систем возникают целостные образы предметов и явлений.

Цель. Доказательство формирования на сетчатке перевернутого изображения.

Оборудование и материалы. Лист плотной бумаги, булавка.

Ход

работы. Опыт

№ 1. В куске

плотной бумаги проколите булавкой

маленькое отверстие. Встаньте лицом к

окну, или направьте взгляд на л юминесцентную

лампу. Возьмите булавку головкой верх,

расположите ее на расстоянии 2 см от

глаза, за ней на расстоянии 4-5 см бумагу

(отверстие должно располагаться строго

за булавочной головкой). Смотрите через

отверстие в бумаге на яркое дневное

небо, или люминесцентную лампу. В светлом

отверстии вы увидите перевернутое

изображение (рис. 26).

юминесцентную

лампу. Возьмите булавку головкой верх,

расположите ее на расстоянии 2 см от

глаза, за ней на расстоянии 4-5 см бумагу

(отверстие должно располагаться строго

за булавочной головкой). Смотрите через

отверстие в бумаге на яркое дневное

небо, или люминесцентную лампу. В светлом

отверстии вы увидите перевернутое

изображение (рис. 26).

Объяснение. Тень булавки на сетчатке будет прямой, но изображение булавки на ней будет казаться перевернутым. Любое перемещение булавки в стороны будет восприниматься как перемещение ее изображения в обратном направлении. Очертание булавочной головки не очень четкое, будет казаться при этом находящимся по ту сторону листка бумаги. Подобный эффект обусловлен тем, что булавка находится в пределах фокусного расстояния от хрусталика (переднее фокусное расстояние хрусталика 17,05 мм, заднее — 22,78 мм) поэтому на сетчатку попадает не перевернутое изображение как обычно, а прямое. Но поскольку в процессе индивидуального развития благодаря взаимодействию зрительного, вестибулярного и соматосенсорного анализатора головной мозг (кора больших полушарий) научился переворачивать зрительный образ предмета и формировать «нормальную» картину мира, то он тоже самое проделывает с прямым изображением предмета.

Опыт № 2.Проколите в куске плотной бумаги три отверстия, расположенные в вершинах равностороннего треугольника со сторонами приблизительно равными 1,5-2 мм. Затем расположите так же как в опыте № 1 булавку и бумагу перед глазом. Будут видны три перевернутых изображения булавки.

Объяснение.Эти три изображения образуются благодаря тому, что лучи света, проходящие через каждое отверстие, не пересекаются, так как отверстия находятся на передней фокальной плоскости хрусталика. Каждый пучок дает прямую тень на сетчатке, и каждая тень воспринимается нами как перевернутое изображение.

Опыт № 3.Приставьте к глазу бумагу с тремя отверстиями, а к источнику света — бумагу с одним отверстием, вы увидите обращенный (перевернутый) треугольник.

Оформление отчета.Зарисуйте схему преломления лучей хрусталиком глаза. Объясните механизм формирования изображения на сетчатке.

Вывод.Дайте заключение о характере изображения, формирующегося на сетчатке.