- •Федеральное агентство по образованию

- •Содержание

- •Оформление отчетов по практическим работам……………………….8

- •Введение

- •Оформление отчетов по практическим работам

- •I. Физиология крови Лабораторная работа № 1. Взятие крови

- •Лабораторная работа № 2. Определение скорости оседания эритроцитов (соэ) по панченкову

- •Лабораторная работа № 4. Определение числа лейкоцитов

- •Лабораторная работа № 5. Определение количества гемоглобина в крови

- •Лабораторная работа № 6. Вычисление цветового показателя

- •Лабораторная работа № 7. Изучение различных видов гемолиза

- •Лабораторная работа № 8. Определение групп крови

- •Лабораторная работа № 9. Определение скорости свертывания крови (по альтгаузену)

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •II. Физиология кровообращения Лабораторная работа № 10. Электрокардиография

- •Лабораторная работа № 11. Функциональные пробы для изучения состояния сердца с использованием электрокардиограммы

- •Лабораторная работа № 12. Тоны сердца

- •Лабораторная работа № 13. Измерение артериального пульса и его классификация

- •Лабораторная работа № 14. Запись пульса на центральных и периферических артериях

- •Лабораторная работа № 15. Измерение кровяного давления в артериях человека

- •Лабораторная работа № 16. Измерение венозного давления

- •Контрольные вопросы:

- •Термины для запоминания

- •III. Физиология дыхания и обмена веществ Лабораторная работа № 17. Определение «нормальных» параметров респираторной функции. Формулы и номограммы

- •Номограмма для определения площади поверхности тела

- •Лабораторная работа № 18. Определение тренированности дыхательной мускулатуры

- •Лабораторная работа № 19. Пневмография

- •Лабораторная работа № 20. Определение типа дыхания

- •Лабораторная работа № 21. Влияние наполнения легких на продолжительность задержки дыхания

- •Лабораторная работа № 22. Исследование условных дыхательных рефлексов

- •Лабораторная работа № 23. Спирометрия. Определение жел и составляющих ее объемов

- •Лабораторная работа № 24. Объем форсированного выдоха (тест тиффно)

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •IV. Физиология обмена веществ. Пищеварения и питания

- •Лабораторная работа № 25. Переваривание крахмала ферментами слюны человека

- •Лабораторная работа № 26. Влияние желчи на жиры

- •Лабораторная работа № 27. Физиолого-гигиенические основы питания. Составление пищевого рациона

- •Контрольные вопросы:

- •Термины для запоминания

- •V. Физиология возбудимых тканей Лабораторная работа № 28. Определение порогов раздражения нерва и мышцы

- •Лабораторная работа № 29. Определение двигательной хронаксии человека (хронаксиметрия)

- •Лабораторная работа № 30. Зависимость характера мышечного сокращения от частоты раздражения. Зубчатый и гладкий тетанус

- •Лабораторная работа № 31. Регистрация электромиограммы

- •Лабораторная работа № 32. Эргография

- •Лабораторная работа № 33. Динамометрия. Исследование максимального мышечного усилия и силовой выносливости мышц кисти

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •VI. Физиология центральной нервной системы Лабораторная работа № 34. Исследование безусловных рефлексов человека

- •Лабораторная работа № 35. Модулирующее влияние различных отделов цнс на коленный рефлекс

- •Лабораторная работа № 36. Изменение артериального давления под действием холода

- •Лабораторная работа № 37. Оценка вегетативного тонуса организма по сумме интегративных показателей различных функциональных систем

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания:

- •VII. Физиология сенсорных систем Лабораторная работа № 38. Определение остроты зрения

- •Лабораторная работа № 39. Обнаружение слепого пятна (опыт мариотта)

- •Лабораторная работа № 40. Формирование изображения на сетчатке

- •Лабораторная работа № 41. Стереоскопическое зрение

- •Лабораторная работа № 42. Цветовое зрение

- •Лабораторная работа № 43. Определение остроты слуха по в.И. Воячеку (шепотная речь)

- •Лабораторная работа № 44. Бинауральный слух

- •Лабораторная работа № 45. Исследование костной и воздушной проводимости звука

- •Лабораторная работа № 46. Определение порогов различения

- •Лабораторная работа № 47. Исследование вкусового анализатора

- •Лабораторная работа № 48. Определение чувствительности обонятельного анализатора (ольфактометрия)

- •Лабораторная работа № 49. Взаимодействие вкусового и обонятельного анализаторов

- •Лабораторная работа № 50. Эстезиометрия кожи

- •Лабораторная работа № 51. Температурная рецепция

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •VIII. Физиология высшей нервной деятельности Лабораторная работа № 52. Связь реактивности с личностными чертами — экстраверсией, интроверсией и нейротизмом

- •Тест айзенка

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 53. Выработка и угасание условного вегетативного зрачкового рефлекса на звонок у человека

- •Лабораторная работа № 54. Детекция лжи

- •Лабораторная работа № 55. Оценка функциональной асимметрии мозга (фам)

- •Лабораторная работа № 56. Определение объема кратковременной памяти у человека

- •Лабораторная работа № 57. Функциональная структура поведенческого акта

- •Зависимость результата деятельности от обстановочной афферентации

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •Краткий терминологический словарь

- •Физиологические законы

- •Основные физиологические показатели организма взрослого человека

- •Физиологические теории

- •Примерный набор продуктов на одну порцию для взрослых

- •Содержание основных пищевых веществ и энергетическая ценность пищевых продуктов

- •Литература

Термины для запоминания

Активный ионный транспорт, асинергия, атаксия, атония, ауксотоническое сокращение, возбудимость, возбуждение, возбуждающий постсинаптически потенциал (ВПСП), гиперполяризация, двигательная единица, дейла принцип, деполяризация мембраны, депрессия катодическая, децеребрационная ригидность, закон «все или ничего», изотоническое сокращение, контрактура, критический уровень деполяризации, лабильность (функциональная подвижность), локомоция, мембранный потенциал, пассивный транспорт, пластичность, полезное время, порог, потенциал действия, проводимость, раздражимость, раздражение, раздражитель, реверсия мембранного потенциала, реобаза, рефрактерность, следовые потенциалы, сократимость, стимул, тетанус мышцы, утомление, хронаксия, электротон, электротон периферический, электротон физиологический, электротон физический.

VI. Физиология центральной нервной системы Лабораторная работа № 34. Исследование безусловных рефлексов человека

Теоретическая часть. Большое значение в клинической практике имеет исследование ряда нормальных безусловных, сегментарных рефлексов человека. Их выраженность и симметричность позволяют не только делать выводы о состоянии структур, непосредственно принимающих участие в реализации рефлекторной дуги, но и выявлять наличие или отсутствие модулирующего влияния со стороны супрасегментарных структур. Исследуемые в клинической практике нормальные рефлексы человека делятся на 2 группы: поверхностные (с кожных и слизистых покровов) и глубокие (с надкостницы и сухожилий). Поверхностные рефлексы: роговичный, глоточный, кашлевой, брюшной, кремастерный, подошвенный. Глубокие рефлексы: надбровный, нижнечелюстной, рефлекс с сухожилия трехглавой мышцы плеча, рефлекс с сухожилия двуглавой мышцы плеча, карпорадиальный, коленный, ахиллов. Зрачковые рефлексы занимают особое место и не относятся ни к одной из этих групп.

Цель работы. Исследование клинически важных безусловных рефлексов.

Оборудование и материалы. Перкуссионный молоток, инъекционная игла, стул.

Ход работы. Наблюдение нормальных рефлексов рекомендуется проводить на нескольких испытуемых, поскольку в этом случае будет заметна разница выраженности индивидуальных рефлекторных реакций. Каждый из рефлексов экспериментатор вызывает с обеих сторон и отмечает выраженность и симметричность.

Зрачковый рефлекс наблюдается при хорошем освещении. Экспериментатор ладонью своей левой руки закрывает правый глаз испытуемого, а ладонью правой руки — левый глаз. По истечении 10 с экспериментатор резко убирает одну руку, внимательно наблюдая за размером исследуемого зрачка. Должно быть заметно сужение зрачка. Для наблюдения содружественной реакции экспериментатор своей ладонью закрывает только один глаз испытуемого, затем быстро отводит руку. При этом наблюдают реакцию зрачка другого глаза. Рефлекторная дуга зрачкового рефлекса: афферентное звено — зрительный нерв, зрительный тракт, переднее двухолмие, уровень замыкания — мезенцефалон, эфферентное звено — парасимпатическое ядро глазодвигательного нерва.

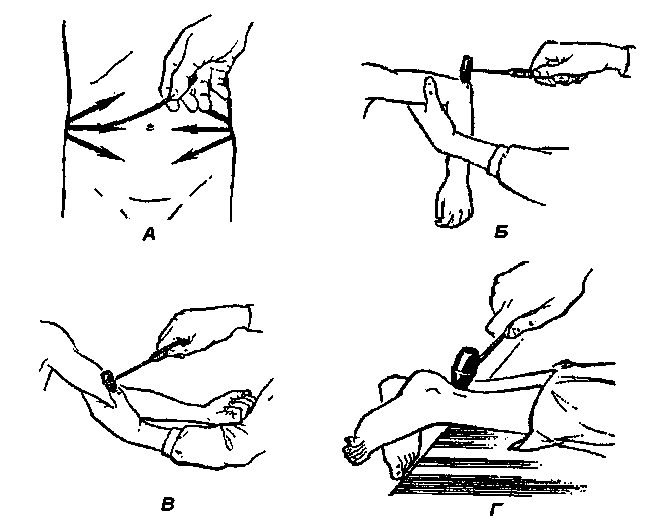

Брюшные рефлексы вызываются энергичным поперечным штриховым раздражением кожи живота (на уровне пупка среднебрюшной, ниже реберных дуг — верхнебрюшной, над паховыми складками — нижнебрюшной) по направлению к срединной линии живота тупым концом инъекционной иглы (рис. 20, А). Ответная реакция — сокращение мышц живота. Рефлекторная дуга верхнебрюшного рефлекса: афферентное звено — чувствительные волокна 7-8-го межреберных нервов, уровень замыкания – ThVII-ТhVIII, эфферентное звено — двигательные волокна 7-8-го межреберных нервов. Рефлекторная дуга среднебрюшного рефлекса: афферентное звено — чувствительные волокна 9-10-го межреберных нервов, уровень замыкания — ThIX-ThX , эфферентное звено — двигательные волокна 9-10-го межреберных нервов. Рефлекторная дуга нижнебрюшного рефлекса: афферентное звено — чувствительные волокна 11-12-го межреберных нервов, уровень замыкания — ThXI-ThXII, эфферентное звено — двигательные волокна 11-12-го межреберных нервов.

Нижнечелюстной рефлекс вызывается при слегка открытом рте испытуемого. Экспериментатор кладет указательный палец левой руки на подбородок испытуемого и наносит удар молоточком по своему пальцу. Ответная реакция — движение нижней челюсти вверх. Рефлекторная дуга нижнечелюстного рефлекса: афферентное звено — чувствительные волокна 3-й ветви тройничного нерва, уровень замыкания — мост, эфферентное звено — двигательные волокна 3-й ветви тройничного нерва.

Рефлекс с сухожилия трехглавой мышцы плеча вызывается при отведенной кверху и кнаружи руке. Экспериментатор левой рукой фиксирует плечо испытуемого, не снижая подвижность локтевого сустава. Предплечье должно свободно свисать вниз под прямым углом к плечу (рис. 20, Б). При ударе молоточком по сухожилию трицепса над локтевым отростком возникаем разгибание руки в локтевом суставе. Рефлекторная дуга трицепс-рефлекса: афферентное звено — чувствительные волокна лучевого нерва, уровень замыкания — СVI-СVII, эфферентное звено — двигательные волокна лучевого нерва.

Рефлекс с сухожилия двуглавой мышцы плеча вызывается при небольшом сгибании в локтевом суставе. Экспериментатор кладет предплечье испытуемого на предплечье своей левой руки. Кисть левой руки экспериментатора находится под локтевым суставом испытуемого. Большой палец левой кисти экспериментатора находится на сухожилии бицепса испытуемого, и на концевую фалангу этого пальца наносится удар молоточком (рис. 20, В). Ответная реакция — сгибание руки в локтевом суставе руки испытуемого. Рефлекторная дуга бицепс-рефлекса: афферентное звено — чувствительные волокна мышечно-кожного нерва, уровень замыкания — CV-CVI, эфферентное звено — двигательные волокна мышечно-кожного нерва.

Рис. 20. Исследование безусловных рефлексов у человека (по Л.О. Бадалян):

А - штриховые раздражения при исследовании поверхностных брюшных рефлексов; Б - исследование рефлекса сухожилия трехглавой мышцы плеча; В - исследование рефлекса сухожилия двуглавой мышцы плеча; Г - исследование рефлекса ахиллова сухожилия.

Коленный рефлекс вызывается легким ударом по сухожилию четырехглавой мышцы ниже коленной чашечки. Испытуемый сидит на стуле, положив одну ногу на другую. После удара молоточком возникает сокращение четырехглавого разгибателя бедра и легкое разгибание голени. Рефлекторная дуга коленного рефлекса: афферентное звено - чувствительные волокна бедренного нерва, уровень замыкания — LII-LIV сегменты спинного мозга, эфферентное звено — двигательные волокна бедренного нерва.

Ахиллов рефлекс вызывается легким ударом молоточка по сухожилию икроножной мышцы над пяточной костью. Испытуемому предлагают встать на стул на колени таким образом, чтобы стопы обеих ног свободно свисали (рис. 20, Г). Руками испытуемый держится за спинку стула. При ударе молоточком возникает легкое подошвенное сгибание стопы. Рефлекторная дуга ахиллова рефлекса: афферентное звено — чувствительные волокна большеберцового нерва, уровень замыкания — LV-SI сегменты спинного мозга, эфферентное звено — двигательные волокна большеберцового нерва.

Оформление отчета. Нарисуйте схемы соматических и вегетативных рефлекторных дуг, отметьте их основные звенья. Результаты эксперимента оформите в виде таблицы:

|

Рефлекс |

Рецептивное поле |

Афферентное звено |

Уровень замыкания |

Эфферентное звено |

Выраженность рефлекса (↑, ↓, N) |

Симметричность П < Л, П = Л П > Л |

|

|

|

|

|

|

|

|

Вывод. Оцените выраженность и симметричность рефлексов.