- •Федеральное агентство по образованию

- •Содержание

- •Оформление отчетов по практическим работам……………………….8

- •Введение

- •Оформление отчетов по практическим работам

- •I. Физиология крови Лабораторная работа № 1. Взятие крови

- •Лабораторная работа № 2. Определение скорости оседания эритроцитов (соэ) по панченкову

- •Лабораторная работа № 4. Определение числа лейкоцитов

- •Лабораторная работа № 5. Определение количества гемоглобина в крови

- •Лабораторная работа № 6. Вычисление цветового показателя

- •Лабораторная работа № 7. Изучение различных видов гемолиза

- •Лабораторная работа № 8. Определение групп крови

- •Лабораторная работа № 9. Определение скорости свертывания крови (по альтгаузену)

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •II. Физиология кровообращения Лабораторная работа № 10. Электрокардиография

- •Лабораторная работа № 11. Функциональные пробы для изучения состояния сердца с использованием электрокардиограммы

- •Лабораторная работа № 12. Тоны сердца

- •Лабораторная работа № 13. Измерение артериального пульса и его классификация

- •Лабораторная работа № 14. Запись пульса на центральных и периферических артериях

- •Лабораторная работа № 15. Измерение кровяного давления в артериях человека

- •Лабораторная работа № 16. Измерение венозного давления

- •Контрольные вопросы:

- •Термины для запоминания

- •III. Физиология дыхания и обмена веществ Лабораторная работа № 17. Определение «нормальных» параметров респираторной функции. Формулы и номограммы

- •Номограмма для определения площади поверхности тела

- •Лабораторная работа № 18. Определение тренированности дыхательной мускулатуры

- •Лабораторная работа № 19. Пневмография

- •Лабораторная работа № 20. Определение типа дыхания

- •Лабораторная работа № 21. Влияние наполнения легких на продолжительность задержки дыхания

- •Лабораторная работа № 22. Исследование условных дыхательных рефлексов

- •Лабораторная работа № 23. Спирометрия. Определение жел и составляющих ее объемов

- •Лабораторная работа № 24. Объем форсированного выдоха (тест тиффно)

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •IV. Физиология обмена веществ. Пищеварения и питания

- •Лабораторная работа № 25. Переваривание крахмала ферментами слюны человека

- •Лабораторная работа № 26. Влияние желчи на жиры

- •Лабораторная работа № 27. Физиолого-гигиенические основы питания. Составление пищевого рациона

- •Контрольные вопросы:

- •Термины для запоминания

- •V. Физиология возбудимых тканей Лабораторная работа № 28. Определение порогов раздражения нерва и мышцы

- •Лабораторная работа № 29. Определение двигательной хронаксии человека (хронаксиметрия)

- •Лабораторная работа № 30. Зависимость характера мышечного сокращения от частоты раздражения. Зубчатый и гладкий тетанус

- •Лабораторная работа № 31. Регистрация электромиограммы

- •Лабораторная работа № 32. Эргография

- •Лабораторная работа № 33. Динамометрия. Исследование максимального мышечного усилия и силовой выносливости мышц кисти

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •VI. Физиология центральной нервной системы Лабораторная работа № 34. Исследование безусловных рефлексов человека

- •Лабораторная работа № 35. Модулирующее влияние различных отделов цнс на коленный рефлекс

- •Лабораторная работа № 36. Изменение артериального давления под действием холода

- •Лабораторная работа № 37. Оценка вегетативного тонуса организма по сумме интегративных показателей различных функциональных систем

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания:

- •VII. Физиология сенсорных систем Лабораторная работа № 38. Определение остроты зрения

- •Лабораторная работа № 39. Обнаружение слепого пятна (опыт мариотта)

- •Лабораторная работа № 40. Формирование изображения на сетчатке

- •Лабораторная работа № 41. Стереоскопическое зрение

- •Лабораторная работа № 42. Цветовое зрение

- •Лабораторная работа № 43. Определение остроты слуха по в.И. Воячеку (шепотная речь)

- •Лабораторная работа № 44. Бинауральный слух

- •Лабораторная работа № 45. Исследование костной и воздушной проводимости звука

- •Лабораторная работа № 46. Определение порогов различения

- •Лабораторная работа № 47. Исследование вкусового анализатора

- •Лабораторная работа № 48. Определение чувствительности обонятельного анализатора (ольфактометрия)

- •Лабораторная работа № 49. Взаимодействие вкусового и обонятельного анализаторов

- •Лабораторная работа № 50. Эстезиометрия кожи

- •Лабораторная работа № 51. Температурная рецепция

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •VIII. Физиология высшей нервной деятельности Лабораторная работа № 52. Связь реактивности с личностными чертами — экстраверсией, интроверсией и нейротизмом

- •Тест айзенка

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 53. Выработка и угасание условного вегетативного зрачкового рефлекса на звонок у человека

- •Лабораторная работа № 54. Детекция лжи

- •Лабораторная работа № 55. Оценка функциональной асимметрии мозга (фам)

- •Лабораторная работа № 56. Определение объема кратковременной памяти у человека

- •Лабораторная работа № 57. Функциональная структура поведенческого акта

- •Зависимость результата деятельности от обстановочной афферентации

- •Контрольные вопросы

- •Термины для запоминания

- •Краткий терминологический словарь

- •Физиологические законы

- •Основные физиологические показатели организма взрослого человека

- •Физиологические теории

- •Примерный набор продуктов на одну порцию для взрослых

- •Содержание основных пищевых веществ и энергетическая ценность пищевых продуктов

- •Литература

Лабораторная работа № 29. Определение двигательной хронаксии человека (хронаксиметрия)

Теоретическая часть. Каждой живой ткани присуща способность отвечать на воздействие специфическим комплексом процессов, объединяемых в общее понятие возбуждения.

Изучение отношений, существующих между характером внешнего раздражения и ответной реакцией живой ткани, дает сведения о внутренней природе возбуждения как такового. Полученные при этом закономерности могут быть использованы для точного и количественного исследования функционального состояния возбудимых образований.

При изучении процесса возбуждения особое значение приобретает проблема длительности раздражения.

Исследования Н.Е. Введенского с исчерпывающей убедительностью указывают, что закономерности функционирования любой возбудимой ткани, органа или системы организма зависят, в первую очередь, от временных, скоростных особенностей процесса возбуждения в данной возбудимой системе. Они определяют собой конечную реакцию ткани на раздражение. Существование временных характеристик возбуждения указывает на роль фактора времени в раздражении. Ткани, различающиеся по временным характеристикам процесса активности, будут реагировать на один и тот же раздражитель различным образом. При определенных, неизменных функциональных свойствах ткани особенности ее реакции на раздражение будут зависеть от характера этого раздражения, силы, градиента и длительности его.

Первые точные количественные промеры и математическое толкование существующих отношений между силой раздражения, требующейся для вызова порогового возбуждения, и длительностью этого раздражения были даны в конце XIXстолетия в работах Гоорвега и Вейсса.

В общем виде эти отношения могут быть выражены формулой:

![]() (1)

(1)

где I— пороговая сила тока,t — время раздражения,

а иb — константы, зависящие от физиологических свойств ткани.

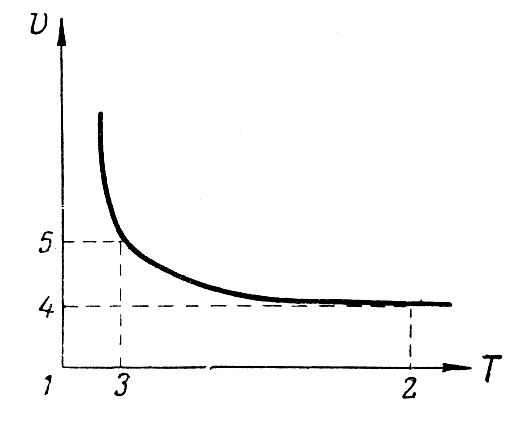

Д альнейшую

разработку проблема длительности

раздражения получила учении Лапика о

хронаксии. Было доказано существование

обратной гиперболической зависимости

между пороговой силой и длительностью

раздражения для любой живой ткани (рис.

18). Специфические особенности реакции

различных физиологических тканей

сказываются лишь в том, что эта

гиперболическая зависимость проявляется

для них в количественно различных

значениях времени и силы раздражающего

тока. Гиперболические отношения между

силой и длительностью раздражения

указывают на то, что при уменьшении

времени действия раздражения сила

раздражения, необходимая для вызова

порогового ответа ткани, возрастает и

наоборот.

альнейшую

разработку проблема длительности

раздражения получила учении Лапика о

хронаксии. Было доказано существование

обратной гиперболической зависимости

между пороговой силой и длительностью

раздражения для любой живой ткани (рис.

18). Специфические особенности реакции

различных физиологических тканей

сказываются лишь в том, что эта

гиперболическая зависимость проявляется

для них в количественно различных

значениях времени и силы раздражающего

тока. Гиперболические отношения между

силой и длительностью раздражения

указывают на то, что при уменьшении

времени действия раздражения сила

раздражения, необходимая для вызова

порогового ответа ткани, возрастает и

наоборот.

Рис. 18. Кривая зависимости пороговой силы от длительности раздражения (кривая «сила-длительность»). По оси абсцисс время раздражения, по оси ординат – сила раздражения: 1-2 – полезное время, 1-3 – хронаксия, 1-4 – реобаза, 1-5 – удвоенная реобаза.

Закон гиперболы относится к числу основных законов физиологии раздражения. Однако этот закон, вернее, проявление гиперболических отношений между силой и длительностью раздражения, имеет свои ограничения. Для каждой живой ткани гиперболическая зависимость проявляется лишь в определенном, строго индивидуальном районе сил и длительностей раздражения. При очень коротких или очень длительных раздражениях гиперболические отношения нарушаются. Если длительность стимула меньше известного предела, то ответа на раздражение не возникает даже при очень большой силе раздражающего стимула. Напротив, если длительность стимула больше определенной критической величины, то дальнейшее увеличение ее не влечет за собой снижения пороговой интенсивности раздражения. Таким образом, соотношения между пороговой силой и длительностью стимула должны быть выражены гиперболой, имеющей асимптоты, параллельные осям координат.

Из данной качественной зависимости вытекают основные количественные характеристики раздражения, которые могут быть приняты за количественные параметры функционального состояния живой ткани. Пороговая сила раздражения, остающаяся неизменной при любой достаточно большой длительности раздражения, принимается за основной показатель возбудимости ткани. Эту, не зависящую от длительности раздражения пороговую силу, называют реобазой. Критическая минимальная длительность раздражения, вызывающего пороговую реакцию ткани при силе раздражения, равной реобазе, называется полезным временем. Этот термин указывает на то, что большая длительность раздражения оказывается бесполезной для вызова порогового эффекта возбуждения при данной минимальной силе раздражения (рис. 18). Полезное время может служить количественной характеристикой временных, скоростных особенностей активности ткани, косвенной мерой ее функциональной подвижности.

В современной физиологии, однако, за общепринятый показатель скорости развития возбуждения в ткани принимается величина не полезного времени, а хронаксии. Термином «хронаксия» обозначается то минимальное время, в течение которого должно действовать на ткань раздражение, равное по силе двум реобазам, чтобы вызвать пороговую реакцию ткани (рис. 18). Хронаксия наряду с параметром полезного времени раздражения может быть использована как показатель функциональной подвижности ткани. Чем короче хронаксия, тем выше функциональная подвижность ткани и наоборот.

Величина хронаксии, таким образом, является количественным показателем одной из существеннейших сторон функционального состояния ткани.

Цель работы. Определение функциональной подвижности нерва и мышцы.

Оборудование и материалы.Электростимулятор ЭСЛ-2, вата, марля, физиологический раствор.

Ход работы: Предплечье кладут на подставку с индифферентным электродом. Переключатели электростимулятора устанавливают в следующие положения: «частота» – 1 или 0,5Hz; «длительность» – 100 mS; «амплитуда» – минимальная при положении делителя «×10»; а переключатель «род работы» в положение «пуск» (внешний запуск).

Устанавливают активный электрод на точку локтевого сгибателя запястья или срединного нерва (рис. 17, точка 11 или 18) и, постепенно увеличивая амплитуду, добиваются сокращения мышц. Отмечают величину реобазы. Для определения хронаксии локтевого нерва, иннервирующего локтевой сгибатель запястья, устанавливают амплитуду, равную удвоенной реобазе и минимальную длительность. Последовательно увеличивая длительность импульса, определяют минимальную длительность, вызывающую сокращение. Для определения реобазы и хронаксии локтевого сгибателя запястья или сгибателя пальцев активный электрод перемещают в точку 9 или 10 (рис. 17).

Оформление отчета.Зарисуйте кривую «силы-времени», отметьте на ней реобазу, хронаксию и полезное время для локтевого нерва и локтевого сгибателя запястья, сравните их с нормой:

Средняя величина хронаксии нервов и мышц верхней конечности человека

|

Объект наблюдения |

Хронаксия, mS |

|

Локтевой нерв |

0,36 |

|

Срединный нерв |

0,26 |

|

Локтевой сгибатель запястья |

0,27 |

|

Общий сгибатель пальцев |

0,22 |

Вывод. Проанализируйте полученные при хронаксиметрии результаты, дайте сравнительную оценку функциональной подвижности нерва и мышцы.