- •Томск 2009

- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БОЛОТ РОССИИ

- •1.1. Европейская территория России

- •1.2. Западная Сибирь

- •1.2.1. Васюганское болото

- •2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БОЛОТЕ И ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО БОЛОТОВЕДЕНИЯ

- •3. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БОЛОТ

- •3.1. Физико-географические факторы образования болот

- •3.2. Условия образования болот на Западно-Сибирской равнине

- •3.2.1. Условия образования Васюганского болота

- •4. ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ БОЛОТ

- •4.1. Заторфовывание водоемов

- •4.2. Суходольное заболачивание

- •4.2.1. Гидрологогеохимические особенности заболачивания суши

- •5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ БОЛОТНЫХ СИСТЕМ В ГОЛОЦЕНЕ

- •5.1. Эволюция биосферы и роль болот

- •5.2. Образование и развитие болот в голоцене

- •5.3. Закономерности развития болот в голоцене на примере Западной Сибири

- •5.3.1. Активность процесса заболачивания на Западно-Сибирской равнине в современный период

- •6. БИОТА БОЛОТ

- •6.1. Флора болот

- •6.1.1. Болота как место обитания растений

- •6.1.2. Растения торфообразователи

- •6.1.3. Растительный покров болот

- •6.2. Альгофлора болот

- •6.3. Фауна болот

- •6.3.1. Фауна европейской территории России

- •6.3.2. Фауна Западно-Сибирской равнины

- •7. ТИПЫ БОЛОТНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

- •7.1. Типы болотных биогеоценозов

- •7.1.1. Биогеоценозы эвтрофного типа

- •7.1.2. Биогеоценозы мезотрофного типа

- •7.1.3. Биогеоценозы олиготрофного типа

- •7.2. Болотные биогеоценозы Западной Сибири

- •7.2.1. Биогеоценозы эвтрофного типа

- •7.2.2. Биогеоценозы мезотрофного типа

- •7.2.3. Биогеоценозы олиготрофного типа

- •7.2.4. Биогеоценозы гетеротрофного типа

- •7.2.5. Биогеоценозы Васюганского болота

- •8. ГЕОГРАФИЯ БОЛОТ

- •8.1. Районирование болот России

- •8.1.1. Зона арктических минеральных болот

- •8.1.3. Зона болот аапа-типа

- •8.1.4. Зона выпуклых олиготрофных болот

- •8.1.5. Зона эвтрофных и олиготрофных сосново-сфагновых болот

- •8.1.6. Зона равнинных эвтрофных болот

- •8.1.7. Зона тростниковых и засоленных болот

- •8.1.8. Провинции эвтрофных болот Якутии и верхнего Енисея

- •8.1.9. Провинции болот Камчатки, Сахалина и Приморья

- •8.1.10. Горно-равнинные провинции болот Восточной и Центральной Сибири

- •8.1.11. Болота горных провинций

- •8.2. Районирование болот Западной Сибири

- •9. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ БОЛОТ

- •9.1. Газорегуляторная функция

- •9.2. Климатическая функция

- •9.3. Гидрологическая роль болот

- •9.4. Геохимическая функция

- •9.5. Ресурсно-сырьевая функция

- •10. ОХРАНА ТОРФЯНЫХ БОЛОТ

- •РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4. ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ БОЛОТ

При изучении генезиса торфяных болот было установлено, что одни болота появились на месте ранее существовавших здесь водоемов, и в нижней части торфяного профиля залегают озерные отложения разной мощности. Другие же возникли непосредственно на минеральном грунте. Итак, известны два пути болотообразования – заторфовывание водоемов и заболачивание суши.

4.1. Заторфовывание водоемов

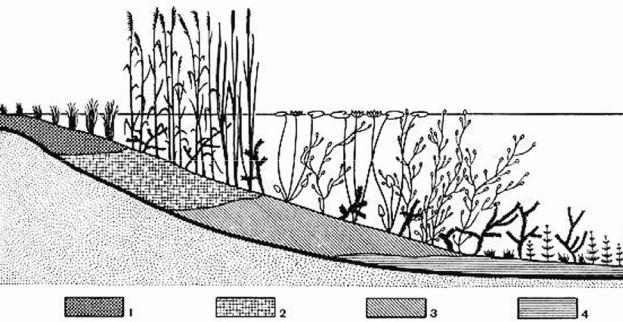

Первым путем болота возникали преимущественно в начале голоцена, когда заполнению органо-минеральными осадками и зарастанию подвергались многочисленные водоемы, оставленные отступившим ледником. В более глубоких из них сначала шло отложение сапропелей, а затем с развитием растительности происходило и накопление торфа. Сапропели – коллоидальные отложения, содержащие не менее 15 % органического вещества и остатков водных организмов, а также привнесенные неорганические компоненты. На глубине сапропель приобретает плотную желеобразную консистенцию. Мощность озерных отложений достигает 6–8 м. Отложение торфянистых сапропелей и зарастание озер увеличивается с каждым годом, дно озера постепенно повышается с последующим образованием торфяных болот. В озерах с пологими берегами болотные растения, пользуясь отложениями сапропеля как почвой, надвигаются на озеро с берегов, образуя зеленое кольцо по краю озера. При этом в смене растительности в этом кольце отмечается определенная закономерность, определяемая глубиной водного слоя (рис. 13).

Рис. 13. Схема зарастания озера. Растительность (начиная от берега): осоки, тростник ,камыш и рогоз (с примесью погруженных в воду растений); кувшинки; кубышки и другие растения с плавающими листьями; рдесты и другие погруженные в воду растения; донные мхи и водоросли (глубоководная часть озера без высших растений). 1 – осоковый торф; 2 – тростниковый и камышовый торф; 3 – сапропелевый торф; 4 – сапропели

(Сукачев, 1926)

34

В мелководном поясе глубиной до 1 м произрастают осоки, стрелолист, частуха и др. При увеличении глубины до 3 м среди растений начинают преобладать тростник, камыш, хвощ. На глубине 4–5 м к поясу широколистных рдестов и растений с плавающими листьями присоединяются растения, полностью погруженные в воду, кроме цветков. Далее к узколистным рдестам, роголистникам примешиваются мхи и харовые водоросли, образуя целые подводные луга. Растительность состоит уже исключительно из споровых: на мелких местах преобладают зеленые водоросли, в более глубоких развиваются сине-зеленые и диатомовые водоросли. По мере поднятия дна и обмеления водоема отдельные пояса растительности сменяют друг друга, передвигаясь от мелководной к глубоководной части озера и уменьшая площадь водной поверхности озера. За определенный срок на месте открытой водной поверхности образуется болото с характерной для него растительностью (рис. 14).

Рис. 14. Зарастание водоема

Таким же образом происходит заторфовывание ручьев и речек при замедленном их течении. Мелководные водоемы, минуя стадию сапропелеобразования, зарастают водно-болотной растительностью и превращаются в торфяные болота.

На рис. 15 показан преобладающий на Западно-Сибирской равнине ход развития обычного находящегося на плоском междуречье болота, когда озеро,

35