- •Томск 2009

- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БОЛОТ РОССИИ

- •1.1. Европейская территория России

- •1.2. Западная Сибирь

- •1.2.1. Васюганское болото

- •2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БОЛОТЕ И ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО БОЛОТОВЕДЕНИЯ

- •3. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БОЛОТ

- •3.1. Физико-географические факторы образования болот

- •3.2. Условия образования болот на Западно-Сибирской равнине

- •3.2.1. Условия образования Васюганского болота

- •4. ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ БОЛОТ

- •4.1. Заторфовывание водоемов

- •4.2. Суходольное заболачивание

- •4.2.1. Гидрологогеохимические особенности заболачивания суши

- •5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ БОЛОТНЫХ СИСТЕМ В ГОЛОЦЕНЕ

- •5.1. Эволюция биосферы и роль болот

- •5.2. Образование и развитие болот в голоцене

- •5.3. Закономерности развития болот в голоцене на примере Западной Сибири

- •5.3.1. Активность процесса заболачивания на Западно-Сибирской равнине в современный период

- •6. БИОТА БОЛОТ

- •6.1. Флора болот

- •6.1.1. Болота как место обитания растений

- •6.1.2. Растения торфообразователи

- •6.1.3. Растительный покров болот

- •6.2. Альгофлора болот

- •6.3. Фауна болот

- •6.3.1. Фауна европейской территории России

- •6.3.2. Фауна Западно-Сибирской равнины

- •7. ТИПЫ БОЛОТНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

- •7.1. Типы болотных биогеоценозов

- •7.1.1. Биогеоценозы эвтрофного типа

- •7.1.2. Биогеоценозы мезотрофного типа

- •7.1.3. Биогеоценозы олиготрофного типа

- •7.2. Болотные биогеоценозы Западной Сибири

- •7.2.1. Биогеоценозы эвтрофного типа

- •7.2.2. Биогеоценозы мезотрофного типа

- •7.2.3. Биогеоценозы олиготрофного типа

- •7.2.4. Биогеоценозы гетеротрофного типа

- •7.2.5. Биогеоценозы Васюганского болота

- •8. ГЕОГРАФИЯ БОЛОТ

- •8.1. Районирование болот России

- •8.1.1. Зона арктических минеральных болот

- •8.1.3. Зона болот аапа-типа

- •8.1.4. Зона выпуклых олиготрофных болот

- •8.1.5. Зона эвтрофных и олиготрофных сосново-сфагновых болот

- •8.1.6. Зона равнинных эвтрофных болот

- •8.1.7. Зона тростниковых и засоленных болот

- •8.1.8. Провинции эвтрофных болот Якутии и верхнего Енисея

- •8.1.9. Провинции болот Камчатки, Сахалина и Приморья

- •8.1.10. Горно-равнинные провинции болот Восточной и Центральной Сибири

- •8.1.11. Болота горных провинций

- •8.2. Районирование болот Западной Сибири

- •9. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ БОЛОТ

- •9.1. Газорегуляторная функция

- •9.2. Климатическая функция

- •9.3. Гидрологическая роль болот

- •9.4. Геохимическая функция

- •9.5. Ресурсно-сырьевая функция

- •10. ОХРАНА ТОРФЯНЫХ БОЛОТ

- •РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

пока не наступит соответствие между такими показателями, как глубина залегания болотных вод, величина водопроводимости и степень интенсивности испарения при соответствующих величинах уклона.

Постоянная трансгрессия мочажин на гряды – явление характерное, например, для комплексов биогеоценозов грядово-мочажинного типа в бассейне р. Конды.

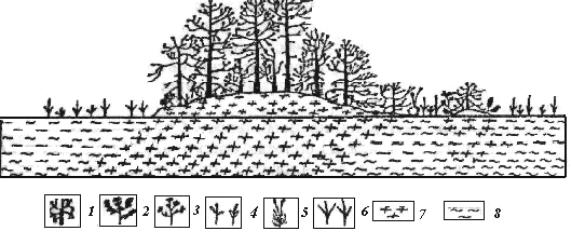

Помимо постоянного изменения соотношений между площадями, занимаемыми грядами и мочажинами в комплексах биогеоценозов грядовомочажинного типа, наблюдается постоянное перемещение гряд и мочажин вверх по склону болота в направлении, перпендикулярном стоку (рис. 97).

Рис. 97. Перемещение гряд и мочажин вверх по склону перпендикулярно направлению поверхностного стока. Растения: 1 – Ledum palustre, 2 – Chamaedaphne calyculata, 2a – Rubus chamaemorus, 3 – Andromeda polifolia, 4 – Scheuchzeria palustris, 5 – Eriophorum vaginatum, 6 – Carex limosa; торфообразователи: 7 – Sphagnum fuscum, 8 – Sph. majus

Ботанический анализ торфа показывает, что такие процессы трансгрессии могут быть как кратковременными, так и весьма длительными и однонаправленными, и тогда это отражается на торфяной залежи, подстилающей современные гряды и мочажины.

Широкое распространение комплексов биогеоценозов грядовомочажинного типа как на болотах Западной Сибири, так и на болотах других регионов с аналогичными природными условиями обусловлено их устойчивостью по отношению к внешним воздействиям и автономностью развития благодаря постоянному действию гомеостатического механизма, фитоценотического по своей природе.

7.2.4. Биогеоценозы гетеротрофного типа

Комплексы биогеоценозов гетеротрофного типа объединяются в четыре группы: с валиково-полигональным, плоскобугристым, крупнобугристым и грядово-мочажинным мезо- и микрорельефом.

Комплексный валиково-полигональный тип биогеоценозов.

Биогеоценозы этого типа характерны для зоны тундры. В зависимости от растительного покрова на валиках и полигонах выделяются следующие

160

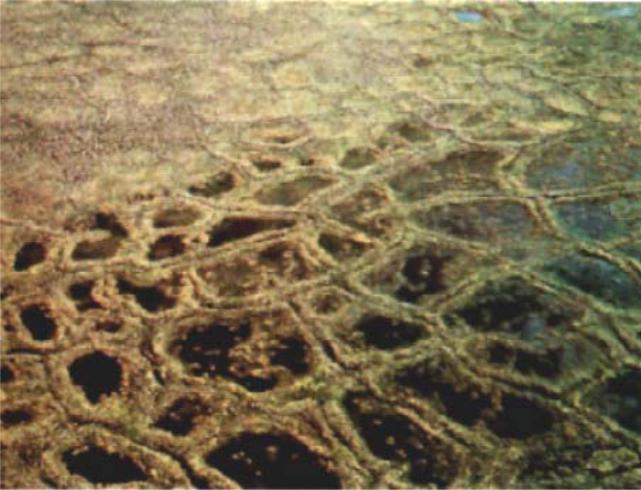

зональные варианты валиково-полигонального типа биогеоценозов: арктический, северный субарктический и южный субарктический (рис. 98).

Рис. 98. Полигональное болото, остров Таймыр

1.Арктический вариант комплексов биогеоценозов валиковополигонального типа широко представлен в подзоне арктической тундры на молодых морских и речных террасах в сочетании с некомплексными биогеоценозами осоково-пушицевого и осоково-гипнового типов. Полигоны имеют правильную четырехугольную, реже пяти-шести-угольную форму, они разделены между собой трещинами шириной 0,3–0,5 м. Вдоль трещин тянутся валики высотой 15–20 см, шириной 1–4 м. Растительность на полигонах и в трещинах травяно-гипновая. В травяном ярусе преобладают Dupontia fisheri, Carex concolor, Eriophorum medium. Из зеленых мхов обычны Sanionia uncinata, sarmentypnum sarmentosum, из сфагнов преобладает Sphagnum girgensohnii. На валиках растительность злаково-осоково-морошково-сфагновая с лишайниками.

Втравяном ярусе господствуют Dupontia fisheri, Eriophorum medium, Luzula wahlenbergii, Carex concolor, Rubus chamaemorus. В моховом и моховолишайниковом покрове обычны S. fimbriatum, S. balticum, Cetrariella delisei, Cladonia macroceras.

2.Северный субарктический вариант биогеоценозов валиковополигонального типа в основном характерен для болот, расположенных в типичной тундре. Биогеоценозы этого типа приурочены к плоским

161

слабодренированным участкам водоразделов, к долинам рек, к котловинам спущенных озер.

Полигональная структура микрорельефа состоит из полигонов квадратной или пятиугольной формы длиной 15–20 м, валиков высотой до 40 см, шириной 3–9 м и трещин шириной 1–3 м. В отличие от валиково-полигонального типа биогеоценозов, характерных для арктической тундры, рассматриваемый вариант имеет широкие валики, термокарстовые просадки в центре полигонов, на месте которых образуются мочажины.

Мочажины заняты осоково-гипновыми и осоково-сфагновыми фитоценозами. Доминируют Carex concolor, С. rotundata, моховой покров образуют гипновые мхи Pflionia uncinata, Sarmentypnum sarmentosum, из сфагновых мхов – Sphagnum balticum, Sph. lenense. На валиках господствуют кустарничково-зеленомошные сообщества с преобладанием кустарничков

Rubus chamaemorus, Vaccinium vitisidaea, Andromeda solifolia, Betula nana, мхов

– Dicranum angustum, Sphagnum lenense. В трещинах растут Carex rariflora, С. rоtundata, Sphagnum balticum. В типичной тундре (в ее северной зоне) мощность залежи в валиково-полигональных болотах возрастает до 3,0 м.

3. Южный субарктический вариант биогеоценозов валиковополигонального типа получил наибольшее развитие в южной части типичной тундры. Биогеоценозы этого типа образуют крупные болотные массивы, которые приурочены преимущественно к плоским водораздельным равнинам, террасам, речным поймам и котловинам спущенных озер. Полигоны имеют шестиили семиугольную форму, плоскую или слегка вогнутую в центральной части поверхности и отвесные склоны к трещинам. Ширина трещин около 1,0 м, глубина 0,8 м.

Полигоны и валики заняты кустарничково-зеленомошно-лишайниковыми фитоценозами. Из представителей кустарничкового яруса обычны Vaccinium vitisidaea, Andromeda polifolia, Betula nana. В мохово-лишайниковом ярусе из зеленых мхов господствуют Dicranum angustum, Polytrichum strictum, из сфагновых – Sphagnum angustifolium, Sph. lenense, из лишайников – Cladina rangiferina, Flavocetraria cucullata.

Мощность торфяной толщи колеблется в значительных пределах, от 1 до 3, 5 м. Торфяная залежь в валиково-полигональных болотах практически всегда находится в мерзлом состоянии. В течение вегетационного периода оттаивает лишь верхний (30–50 см) слой залежи.

Комплексный плоскобугристый тип биогеоценозов. Биогеоценозы этого типа формируют крупные болотные массивы в тундре, лесотундре и северной тайге (рис. 99).

Они приурочены к понижениям на водораздельных равнинах или же встречаются в комплексе с другими типами болот. Они представляют собой чередование плоских торфяных бугров с обводненными мочажинами (ерсеями). Соотношение их площадей сильно варьирует. Высота бугров составляет 0,5–1 м, диаметр колеблется от нескольких до десятков, иногда до сотен метров. На буграх в кустарничковом ярусе господствуют Betula nana, Ledum palustre, Rubus chamaemorus. Микроповышения образованы Sphagnum lenense, Sph. fallax, в

162

понижениях растут Sph. warnstorfii и Sph. balticum; довольно часто встречаются представители родов Dicranum, Polytrichum. Из лишайников наиболее обычны

Cladina rangiferina, С. arbuscula, Cetraria cucullata.

Рис. 99. Плоскобугристый тип биогеоценозов

Мочажины заняты осоково-сфагновыми фитоценозами. Травяной ярус образуют Carex rotundata, С. chordorrhiza, реже встречается Eriophorum russeolum. В моховом покрове господствуют Sphagnum balticum и Sph. lindbergii. В межбугровых понижениях, кроме мочажин, много озер и озерков.

Плоскобугристые болота значительно различаются по мощности и стратиграфии торфяных отложений. Глубина торфа на буграх колеблется в пределах 1,8–2,0 м, иногда достигает 3 м. Основная толща торфяных отложений сложена низинным осоково-гипновым, осоковым, осоково-сфагновым торфом с включением древесных остатков. В верхнем слое торфяных отложений нередка примесь вересковых кустарничков, в придонных слоях – хвоща. В мочажинах залежь сложена низинным осоковым, осоково-сфагновым торфом.

Слой оттаивания торфяной толщи в вегетационный период на буграх составляет 0,5 м, в межбугровых понижениях (мочажинах) залежь оттаивает полностью на всю глубину.

163

Комплексный крупнобугристый тип биогеоценозов. Биогеоценозы этого типа встречаются в виде вкраплений или образуют крупные болотные массивы в южной половине тундровой зоны, встречаются они и в северотаежной подзоне (рис. 100). Они наиболее характерны для области распространения островной мерзлоты. Южная граница крупнобугристых комплексов проходит около 64° с. ш. В верховьях рек Надыма, Пура она опускается до 62° с. ш.

Рис. 100. Крупнобугристый тип биогеоценозов

Биогеоценозы этого типа приурочены к депрессиям на террасax озерных котловин и на водоразделах. Обычно они встречаются в сочетании с комплексами биогеоценозов плоскобугристого и грядово-мочажинного типов.

Крупнобугристые комплексы представляют собой сочетания торфяных бугров и понижений, занятых мочажинами (ерсеев) и термокарстовыми озерами. Размер бугров колеблется от десятков до сотен метров в поперечнике. Высота бугров 6–8 м, ближе к лесотундре они уменьшаются до 2–4 м. Форма бугров куполообразная, склоны пологие или обрывистые, чем они и отличаются от плоскобугристых болот. Мочажины между буграми имеют вытянутую форму и соединены между собой в единую систему, по которой талая вода сбрасывается и в озера, и в речную сеть.

164

По форме бугров и растительности на них и в мочажинах выделяются два варианта комплексных крупнобугристых типов биогеооценозов:

−с зеленомошно-лишайниковыми фитоценозами на буграх и осоково- пушицево-сфагновыми фитоценозами в мочажинах;

−с кустарничково-зеленомошно-лишайниковыми, иногда облесенными фитоценозами на буграх и сосново-сфагновыми фитоценозами в мочажинах.

Типы биогеоценозов первого варианта имеют довольно однообразный растительный покров. Вершины бугров заняты сообществами из зеленых мхов и лишайников: Dicranum elongatum, Cladonia deformis, Ochrolechia tartarea. На склонах бугров господствуют кустарнички Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, vitisidaea, Rubus chamaemorus, Betula nana с примесью Eriophorum vaginatum.

Иногда встречаются единичные деревья Larix sibirica, Betula alba, Pinus sylvestris. На открытых участках склонa сплошной покров образуют лишайники

Cladina arbuscula, Yangiferina, Flavocetraria cucullata. В мочажинах господствуют фитоценозы, образованные эвтрофными, мезотрофными или олигоэвтрофными видами: Carex rotundata, С. chordorrhiza, Eriophorum lystachyon, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre. В моховом покрове преобладают сфагновые мхи – Sph. balticum, Sph. lindbergii, смесь зеленых мхов незначительна.

Типы биогеоценозов второго варианта встречаются в сочетании с типами биогеоценозов первого варианта. Вершины крутых склонов и верхние части бугров заняты кустарничково-зеленомошно-лишайниковыми фитоценозами. В кустарничковом ярусе господствуют те же Ledum palustre, Vaccinium vitisidaea, Empetrum nigrum, Betula nana, Rubus chamaemorus. В моховолишайниковом ярусе обычны Dicranum elongatum, D. polysetum, D. congestum, Cladina stellaris, C. rangiferina, C. arbuscula, C. deformis, Flavocetraria cucullata.

Ниже по склону кустарничково-зеленомошно-лишайниковые фитоценозы сменяются сфагновыми и кустарничково-сфагновыми. Бугры обычно безлесны, иногда встречаются отдельные угнетенные деревья Larix sibirica, Pinus sibirica, Picea obovata, Betula alba.

Мощность торфяной залежи крупнобугристых болот в среднем колеблется в пределах 1,0–1,5 м, только в отдельных случаях достигает 3–5 м. Торфяная залежь отличается неоднородностью состава торфа и разной степенью его разложения.

Верхний слой торфяных отложений в основном сложен низинным сфагновым торфом, нижний – осоковым низинным, нередки вкрапления слоев гипнового, древесного торфа, в придонных отложениях встречается хвощовый торф. Слои переходного и верхового торфа, перекрывающие низинный торф, встречаются редко, их мощность незначительна. В верхних горизонтах степень разложения колеблется в пределах 15–20 %, в придонных слоях увеличивается до 35–40 %.

Торфяные бугры внутри имеют мерзлое ядро, состоящее из торфа и минерального грунта (суглинка, глины) с многочисленными прослойками льда толщиной до нескольких десятков сантиметров. В вегетационный период торф

165

на буграх оттаивает на 20–60 см, в мочажинах между буграми на всю глубину залежи.

Гетеротрофный грядово-мочажинный тип биогеоценозов. Комплексы биогеоценозов этого типа представляют собой сочетания гряд и мочажин, растительный покров которых резко отличается флористическим составом из-за различной трофности.

Комплексы биогеоценозов гетеротрофных типов представляют собой западносибирский вариант аапа-болот. От европейских аапа-болот западносибирские отличаются строением растительного покрова и более широким диапазоном распространения: в Западной Сибири аапа-болота встречаются по всей таежной зоне. Европейские же аапа-болота не спускаются южнее 62-й параллели.

ВЗападной Сибири по сочетанию трофности гряд и мочажин выявлены три варианта комплексов гетеротрофных биогеоценозов: 1) с олиготрофными грядами и мезотрофными мочажинами (комплексы биогеоценозов олигомезотрофные); 2) с олиготрофными грядами и эвтрофными мочажинами (комплексы биогеоценозов олигоэвтрофные); 3) с мезотрофными грядами и эвтрофными мочажинами (комплексы биогеоценозов мезоэвтрофные).

Комплексы биогеоценозов олиго- и мезоэвтрофных типов представляют собой закономерное сочетание олиготрофных гряд с мезотрофными или эвтрофными мочажинами. В биогеоценозах таких типов микрорельеф грядовомочажинный. Гряды занимают 40–50 % поверхности. На них растет Pinus sylvestris f. litwinowii и f. willkommii высотой 1–5 м, диаметром 3–10 см,

сомкнутость крон 0,1–0,2. Кустарничковый ярус представлен Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Betula nana. Из трав на грядах растут Eriophorum vaginatum, Drosera rotundifolia, а также Rubus chamaemorus. Моховой покров образует Sphagnum fuscum.

На мочажинах растительность представлена Scheuchzeria palustris, Carex limosa, Menyanthes trifoliata. В моховом ярусе встречаются олиготрофные и эвтрофные сфагновые мхи: Sphagпиm papillosum, Sph. balticum, Sph. majus, Sph. fallax, Sph. obtusum. В эвтрофных мочажинах проективное покрытие травяного яруса более высокое и составляет 60–70 %. Он представлен исключительно эвтрофными видами – Menyanthes trifoliata, Equisetum palustre, Comarum palustre, Eriophorum polystachion, Carex rostrata, C. lasiocarpa.

Вмоховом покрове таких мочажин преобладают исключительно эвтрофные виды – Sphagnum subsecundum и др., иногда встречаются мочажины, сплошь покрытые зелеными мхами (преимущественно Hamatocaulis vernicosus).

Комплексы биогеоценозов мезоэвтрофных типов формируются в условиях более богатого водно-минерального режима и образуют небольшие вкрапления на склонах и по периферии болотных систем на водораздельных равнинах и террасах. Микрорельеф в биогеоценозах таких типов также грядовомочажинный. Гряды занимают 50 % поверхности. Высота гряд 0,2–0,4 м, ширина 2–4 м. Они образуют ячеистый рисунок.

На грядах хорошо развит древесный ярус из Pinus sylvestris и Betula alba. Высота деревьев 5–6 м. Кустарничковый ярус сильно разрежен, степень

166