26

.pdf

Гл. 18. НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И ВЕСТ#ИНДИИ 361

Значительные перемены произошли в экономике и культуре тех групп коренных обитателей Южной Америки, которые, будучи прежде по преимуществу охотниками и собирателями, в новых условиях стали скотоводами. Арауканы юга Чили уже к середине XVI в. восприняли те элементы культуры своих противников, что были связаны с войной (оружие, в том числе и огнестрельное, защитное снаряжение). Хорошими наездниками стали народы Восточного Чако — абипоны, мокови, тоба. В середине XVII в. отряды конных мбайя пересекали Парагвай и опустошали хозяйства испанцев на восточном побережье. Как конники славились индейцы чарруа в Уругвае.

Земледельцы тропических лесов оказались менее подвержены влиянию пришлой культуры, чем жители высокогорий Мезоамерики, Анд и степных равнин. Но все же и там широко распространились привезенные из Старого Света бананы и сахарный тростник.

В социальной сфере процессы аккультурации также совершались по-раз- ному. В областях, где аборигены попали в прямую зависимость от колонистов — прежде всего в испанских колониях, — их традиционные социальные структуры претерпели значительные сдвиги. На высшем уровне прежняя система социальных отношений была во многих случаях разрушена — верховных вождей, как правило, уничтожали (примерами может служить судьба ацтекского

верховного правителя Моктесумы II и инкского Атауальпы) или превращали в вассалов, полностью зависевших от победителей. Иногда индейские вожди сохраняли свое положение в течение нескольких десятилетий в качестве местных правителей, а затем они были вытеснены различными муниципальными формами управления.

В других районах изменения в социальной структуре аборигенов обусловливались не столько прямым воздействием пришельцев, сколько сдвигами в экономике. Так, среди скотоводов появились признаки заметной социальной дифференциации. Представители выделившейся знати имели больше металлических орудий, огнестрельного оружия, одежды и т.д. Богаче выглядела сбруя их лошадей, а себя они обильно украшали серебряными изделиями.

В зонах своего прямого господства испанцы искореняли местные религии и силой навязывали христианство. Подверглись уничтоже-

362 |

Раздел II. НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ |

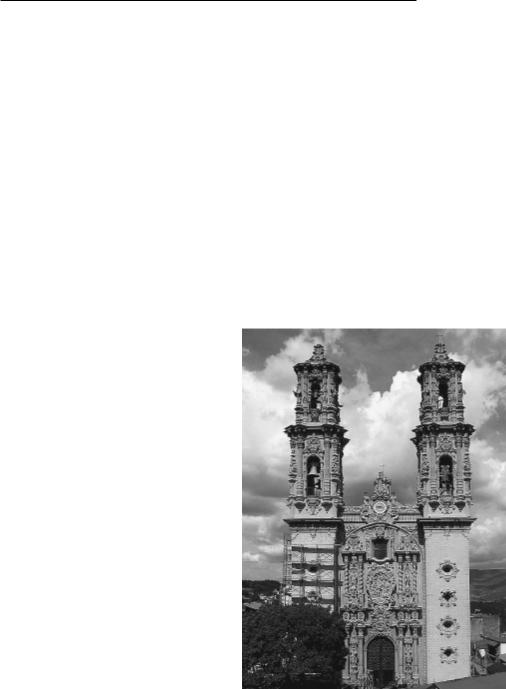

нию тысячи изображений божеств и сотни храмов, а также мумии предков (в Перу) и памятники письменности (в Мексике). Борьба с местными верованиями сопровождалась усиленной деятельностью миссионеров. В Центральной Мексике монахи (францисканцы, доминиканцы и августинцы) за четверть века с начала завоевания обратили многих индейцев в христианство, обучая молодежь. В результате воздействия христианской религии на идеологию аборигенов в их среде возникали синкретические («смешанные») верования, в которых слились элементы католицизма и местных религий.

Техническое превосходство европейцев над аборигенами не всегда оказывалось достаточным для успешного приспособления их к местным условиям. Так, отсутствие в большинстве областей Америки дорог заставляло пришельцев пользоваться водными путями и лодками, сделанными аборигенами. Завоеватели на первых порах вынуждены были жить в индейских жилищах или в жилищах, построенных для них по местной технологии. Но, пожалуй, более всего приспособление колонизаторов к местному образу жизни проявилось в необходимости потреблять местные пищевые продукты и есть пищу, приготовленную аборигенами или по их рецептам.

Некоторые из съестных продуктов были сразу высоко оценены европейцами, в частности маниоковая лепешка (касабе), ставшая неотъемлемым элементом питания всех моряков и пассажиров судов, совершавших плавания между Антилами и материковыми землями Америки, а также Испанией. В ряде районов важными источниками питания для пришельцев и их потомков стали такие местные культуры, как маис, картофель, батат, ямс, фасоль, земляной орех, перец и т.п., кроме того, разнообразные плоды и фрукты. Испанцам стали известны свойства многих местных дикорастущих растений. К европейцам от индейцев перешло знание о том, как возделывать и употреблять табак.

Вдуховной сфере в отличие от материальной европейцы не нашли для себя

вНовом Свете ничего такого, без чего они не могли бы обойтись. Более того, как говорилось выше, пришельцы целенаправленно разрушали местные верования. Со временем, скорее всего через смешанные браки, некоторые элементы верований аборигенов попадали в культуру потомков пришельцев из Старого Света — чаще в виде фольклора: местные предания, поверья, приметы и т.д.

3. Формирование новых этносов (XVIII — первая половина XIX в.)

Состав населения колоний, ставших в первой половине XIX в. независимыми странами, был почти везде этнически дробным и неоднородным в расовом отношении. Неоднородности в большой мере способствовал начавшийся уже в XVI в. массовый ввоз рабов из Африки. Таким образом, в каждом из регионов эту дробность определяло соотношение индейских, африканских

иевропейских по происхождению групп.

Втакой мозаичной среде, разделенной к тому же в социальном отношении, появились люди с новыми самоидентификациями (самосознанием), отличавшие себя как от аборигенов, так и от населения тех европейских стран, откуда пришли их предки. Эти новые самоидентификации были присущи потомкам иммигрантов из Европы и Африки, как «чистым», так и в разной мере

Гл. 18. НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И ВЕСТ#ИНДИИ 363

смешанным, а также многим потомкам индейцев. Из этих составных элементов стали складываться новые народы в Америке.

Совершилось обособление интересов местных уроженцев (разного происхождения) от интересов метрополий. Территории, заселенные европейцами, являли собой небольшие анклавы среди бескрайних просторов Америки. Изолированность колоний друг от друга, их удаленность от метрополий, необходимость постоянно полагаться на свои силы в борьбе с местными индейцами, а затем и войсками враждующих держав были реалиями местной жизни. Наличие у каждой из колоний (или у их отдельных частей) собственных интересов

ипротиворечия между этими интересами и интересами метрополии способствовали осознанию себя их населением самостоятельными политическими и иными образованиями.

Вотдельных районах Латинской Америки и Антил соотношение тенденций общего противостояния между колониями и метрополиями, с одной стороны,

ипротиворечиями между отдельными колониями — с другой, сложилось по-раз- ному. Бразилия осталась единой страной, несмотря на раннее формирование на ее территории нескольких самостоятельных центров колонизации и особенности развития этнических процессов в каждом из них. Испанская Америка в процессе обретения независимости раздробилась на большое количество независимых государств. После ряда войн в первой четверти XIX в. образовались Мексиканские Соединенные Штаты, Объединенные провинции Центральной Америки, Великая Колумбия, Перу, Боливия, Парагвай, Аргентина, Уругвай и Чили. Затем в Центральной Америке обособились в качестве самостоятельных государств Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и Коста-Рика. Великая Колумбия в 1830 г. разделилась на собственно Колумбию, Эквадор и Венесуэлу.

Важными факторами этнического и демографического развития в этот период стали ввоз африканских рабов и иммиграция из стран Европы. Поначалу потребность в рабочей силе в европейских колониях удовлетворялась преимущественно за счет местных жителей — индейцев. Однако коренное население быстро исчезло или сильно сократилось, и в Америку стали ввозить рабов из Африки. С середины XVI в. возникли крупные земледельческие хозяйства по разведению культур, которые были востребованы в Европе: табака, индиго, хлопчатника, риса и в особенности сахарного тростника. В Америке расширилось производство этих культур благодаря освоению новых земель и применению труда все большего числа рабов.

Восновном рабов ввозили в Бразилию и на Антильские о-ва. По подсчетам некоторых исследователей, в Бразилию до 1870 г. было ввезено примерно 3,5 млн африканцев, во французские колонии (Антильские о-ва, Луизиану и Гвиану) — около 1,6 млн, в английские колонии на Антильских о-вах и в Гвиану — столько же; в испанскую Америку (главным образом на Кубу) — до 1,5 млн. Рабов вывозили преимущественно с западного побережья Африки. Установлены десятки и даже сотни этнических и региональных образований, послуживших источниками невольников для Нового Света.

Постоянное напряжение в обществе создавала борьба рабов против угнетения. Она принимала разные формы — от одиночного бегства до создания лагерей беглых рабов в малодоступных районах той или иной страны. В испанских колониях такие лагеря (поселения) назывались паленке, в Бразилии —

364 |

Раздел II. НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ |

киломбо. В глубинных районах Гвианы возникли целые области, заселенные беглыми рабами и их потомками. Нередко борьба рабов принимала форму восстаний. Самый яркий пример, конечно, — победа рабов на Гаити на рубеже XVIII и XIX вв. (независимость страны провозглашена в 1804 г.). Крупные восстания рабов неоднократно происходили в Бразилии. Вооруженные восстания и бунты имели место на Ямайке (1831) и на Кубе (первая половина 40-х гг. XIX в.).

Африканские рабы в Америке имели мало возможностей (хотя в разное время и в разных странах по-разному) для воспроизводства не только своих культурных традиций, но и этнического (или регионального) самосознания. Среди рабов преобладали мужчины, брачные связи почти неизбежно были непрочными, воспитание детей нередко осуществлялось вне семьи (из негритянских детей, воспитанных отдельно от семей, получались более послушные и усердные рабы). Африканские языки, заметно трансформированные, сохранялись иногда в сфере синкретических культов, возникавших на основе слияния христианства и африканских верований (в песнопениях, сопровождавших обряды). Это было характерно для испанских колоний, где существовал такой институт, как кабильдо де насьон (объединения рабов по этническому или региональному принципу).

К середине XIX в. произошла отмена рабовладения в колониях Великобритании (1838), Франции (1848) и Голландии (1853). Однако там, где рабский труд все еще оставался эффективным — на Кубе и в Бразилии, — рабовладение сохранялось почти до конца XIX в.

В XIX в. значительно возросла иммиграция в Латинскую Америку из Старого Света. Правда, Испания и Португалия ограничивали или вовсе запрещали въезд иностранцам в свои колонии. Лишь с обретением независимости разные страны Америки — особенно Бразилия (юг страны) и Аргентина — стали привлекать большое число переселенцев из Германии, Италии, Польши и других стран. Эта иммиграция направлялась по преимуществу в сельские районы. Иммигранты селились общинами, в которых достаточно долго воспроизводились многие элементы прежней культуры. В этих общинах имелись свои школы, богослужение велось на родных (европейских) языках.

Важным фактором, сказавшимся на формировании нового самосознания обитателей Америки в ряде регионов, стало появление смешанных групп населения различного расового происхождения. При расовом смешении появляются слои населения, представители которых не могут быть отнесены ни к одной из сторон родителей. Они признаны другими и признают себя «новым явлением» по сравнению с родителями.

Население смешанного европейско-индейского происхождения получило название метисов. Особенно интенсивной метисация была в некоторых областях Америки, подвластных Испании и Португалии. Метисы поначалу составляли особую категорию населения, которая в правовом плане занимала промежуточное положение между индейцами и европейцами. По своим правам метисы в некоторых отношениях (возможность заниматься ремеслами и т.п.) приравнивались к европейцам, а в других (например, запрет носить оружие, вступать в монашеские ордена) — к индейцам. Со временем во многих странах обособленность метисов исчезла; люди смешанного индейско-европейского

Гл. 18. НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И ВЕСТ#ИНДИИ 365

происхождения считались (в зависимости от обстоятельств) либо европейцами, либо индейцами.

Формирование мулатского населения (потомков белых и афроамериканцев) имело свои особенности в британских колониях, с одной стороны, и в испанских, португальских и французских владениях — с другой. В британской Америке браки и внебрачные связи между белыми и неграми запрещались законами и традициями, но все же они имели место. Дети от этих связей порой получали более высокий социальный статус, чем черные рабы. Так, на Ямайке в середине XVIII в. мулаты составляли более 2/3 свободного населения. Но их число было незначительно в сравнении с числом рабов.

В католических колониях европейские отцы в межрасовых семьях не только признавали мулатов своими детьми, но и нередко отпускали их на волю, а также завещали им имущество (в том числе недвижимость). Таким образом, «быть мулатом» там означало иметь определенное преимущество по сравнению с неграми, что было закреплено законодательными актами, распоряжениями и обыденной практикой. Мулаты составляли большинство свободного темнокожего населения. Их число увеличивалось за счет освобождения и выкупа рабов, а также за счет естественного прироста. Мулатское население, как правило, концентрировалось в городах, где занималось ремеслами.

Во французской колонии Сан-Доминго рано образовался слой свободных богатых мулатов. Именно они в конце XVIII в. возглавили борьбу против господства Франции. В Бразилии к концу XVII в. мулатов стали принимать в монашеские ордена; с начала XIX в. свободные мулаты допускались к службе в армии и администрации. Все это улучшило условия их социальной мобильности.

4. Региональные культуры и этническая

идентификация

В начальный период европейской колонизации «индейское» и «испанское» («португальское» и др.) население резко отличались друг от друга во всех сферах культуры — материальной, социальной и духовной. Эти различия стали сглаживаться лишь тогда, когда стороны начали заимствовать друг у друга разнообразные культурные элементы.

Культура африканских рабов, в значительной мере усеченная в сравнении с культурой их земляков в Африке, сначала представляла собой лишь сегмент,

вбольшой мере (хотя и не полностью) изолированный от культуры остального населения. Свободное «цветное» население по мере своего формирования не только осваивало ту или иную европейскую колониальную культуру, но и оказывало на нее свое влияние; в особенности это влияние заметно в музыкальном, танцевальном и устном народном творчестве. Отношение к элементам культуры африканского происхождения складывалось неодинаково в разных странах и

вразных слоях общества одной и той же страны. На Кубе в нижних слоях общества элементы музыки и танца и даже некоторые специфические формы социальной организации (тайные религиозные общества абакуа)´ стали рано проникать в креольскую среду — в 30-е гг. XIX в. они прослеживаются уже вполне явно. Верхними слоями общества такого рода заимствования на словах порицались и осуждались, но, например, в 1856 г. на балу в г. Сантьяго-де-Куба избранная публика отплясывала танец под названием «Моя мать — конга».

366 |

Раздел II. НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ |

Новое этническое самосознание формировалось в условиях смешения культуры разнородного этнического происхождения и в обществе, разделенном на социальные слои и сегменты. Однако элементы культуры не только «спускались» сверху и расходились в низах общества, но и «поднимались» снизу, распространяясь в его верхних слоях. Это должно было способствовать признанию их общими со стороны разных слоев населения. В то же время вождями войн за независимость стран Америки стали люди, по культуре более других близкие к уроженцам метрополий и наиболее удаленные от культурных черт и свойств большинства населения колоний. Ими руководила не борьба за местную культуру, а намерение самим распоряжаться судьбами своих стран.

Формирование новых этнических идентификаций и самосознаний проходило в регионе в рамках прежних, принесенных из Европы языков. Наряду

сэтим в колониальный период образовалось несколько новых языков. «Лингва жерал» («общий язык») сложился на основе языков индейцев тупи (гуарани)

свключением лексики из европейских языков. В колониальный период на нем говорила значительная часть населения Бразилии. Ряд исследователей полагает, что он сыграл существенную роль в формировании бразильского этноса.

Всреде африканских рабов и их потомков возникли языки, получившие название креолей (криолей) и имеющие в некоторых случаях собственные наименования. Они родились среди рабов, происходивших из разных этносов и вынужденных общаться между собой и с хозяевами на каком-то общем языке.

Надо сказать, что прямого соответствия между смешанным населением и «смешанным» языком нет. Многие группы, состоявшие из смешанного населения, говорили на каком-то одном из европейских или индейских языков. Типичный случай последнего — население Парагвая, которое стало говорить на местном индейском языке — гуарани. В то же время относительно расово однородные группы использовали «смешанные» языки (например, негры Гаити стали обучаться на криоле — на основе французского языка).

Сложный путь развития прошли этнические названия и самоназвания Нового Света; они подвергались трансформациям с самого начала колониального

Гл. 18. НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И ВЕСТ#ИНДИИ 367

периода. Этот процесс протекал в среде как местных аборигенов, так и привезенных из Африки рабов и их потомков, а также среди потомков колонизаторов из разных стран. Прежде всего, появилось новое название для обозначения коренных жителей Америки. Все они стали для европейцев «индейцами» (indios, indians и т.п.). Конкистадоры и колонизаторы очень быстро убедились в разнообразии языков и культур местных жителей, но первое общее название сохранилось и распространилось на всех аборигенов Америки.

Нередко колонисты и завоеватели использовали для обозначения тех или иных местных народов не их самоназвания, а прозвища, данные им их соседями или самими колонистами: длинноухие, карибы, уайка и т.д. Иногда особые названия получали группы смешанного населения. Такова общность индейцев мискито в Никарагуа, сложившаяся со второй половины XVIII в. в результате смешения местных аборигенов с неграми. Некоторые из этих групп уже во второй половине XIX в. получили новое название — сумо.

Обобщающим названием стало слово негры, которым обозначали всех выходцев из Африки и их потомков. Существовало несколько терминов для отличия негров, родившихся в Африке, от тех, которые родились в Америке. В испанских колониях первых обычно называли босаль или указывали на «его нацию» — скажем, негро-карабали, или принадлежищий к насьон карабали (или, более точно, принадлежащий к насьон карабали исуама). Негр, родившийся в Америке, мог называться креолом, или указывалось его точное место рождения: уроженец (криольо, или натураль) Гаваны, Картахены и т.д.

Европейские иммигранты называли себя в Америке по той стране или ее части, откуда они прибыли: испанцы (реже баски или каталонцы), португальцы, французы и т.д. Для обозначения их потомков уже со второй половины XVI в. стало применяться слово креол (которое сперва служило только для обозначения негров — уроженцев колоний).

Довольно рано начали использовать такие выражения, как дети этой земли, в чем проявляется осознание себя местными. Затем потомки европейцев в колониях стали употреблять самоназвания с указанием места рождения. К концу XVII в. появились названия и самоназвания, образованные от названия колонии или ее части: абанеро (уроженец Гаваны), паулиста (из Сан-Паулу) и т.п.

Во второй половине XVIII в. для названия и самоназвания уроженцев Нового Света используется слово американцы (на разных языках в соответствующей форме).

В конце концов население той или иной страны обычно называлось по ее официальному наименованию. Завершающей стадией процесса формирования новых этнических идентификаций и новых этносов можно, очевидно, считать появление выражений типа аргентинский народ, кубинский народ и т.п.

Процесс складывания новых этнических идентификаций как следствие появления новых этнических общностей был относительно медленным и неодновременным в разных странах. Новые самоидентификации охватывали далеко не все слои той или иной территории или страны.

368 Раздел II. НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

5. Этническая эволюция во второй половине XIX — первой половине XX в.

С середины XIX в. на этническую историю Латинской Америки оказывало влияние продолжавшееся формирование национальных государственных границ. Мексика после войны 1846—1848 гг. была вынуждена уступить США значительные территории (Верхнюю Калифорнию, Техас, Новую Мексику и др.). В конце XIX в. США захватили Пуэрто-Рико и (временно) Кубу. В 1903 г. Панама выделилась в самостоятельное государство. В Южной Америке во второй половине XIX и в первой половине ХХ в. имело место несколько войн, приведших к изменению границ. В Чили, наконец, усмирили

арауканов.

После отмены рабовладения на Кубе (1886) и в Бразилии (1888) значительная часть бывших рабов в этих странах переселилась в города. Кризис работорговли и отмена рабовладения привели к поискам других источников дешевой рабочей силы для плантационного земледелия. В Латинскую Америку стали ввозить батраков из Китая, Индии и Индонезии; их доставляли главным образом на Британские Антилы, в Гвиану и на Кубу.

Лишь в немногих странах (на Антилах) бывшие рабы получили землю в собственность и превратились в крестьян. В большинстве же случаев они остались без земли и стали наемными сельскохозяйственными рабочими или перебрались в города, заселив кварталы нищеты. Эта масса населения отличалась подвижностью и «перетекала» в те места, где появлялась работа. Восток Кубы в начале ХХ в. привлек десятки тысяч сельскохозяйственных рабочих с Гаити и из британских островных колоний. Из тех же британских колоний массы чернокожих рабочих устремились на строительство Панамского канала (1904—1920).

В 80—90-е гг. XIX в. ряд стран Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили, Мексика, Куба) вступили на путь промышленного развития. Существенно возросла миграция населения. Расширилась иммиграция из Европы. Так, в Аргентину с 1857 по 1915 г. въехало более 2 млн итальянцев, почти 1,5 млн испанцев, сотни тысяч выходцев из других стран. Ко времени начала Первой мировой войны там уже проживало до 70 тыс. поляков и 15 тыс. украинцев. Между двумя мировыми войнами в Аргентину, Бразилию, Уругвай (и в меньшей степени в Парагвай) переселились сотни тысяч славян. В Бразилию въехали 180 тыс. поляков и 47 тыс. украинцев-католиков. В некоторых районах переселенцы образовали компактные массивы. В то же время иммиграция в Мексику была незначительной.

Начиная с рубежа XIX—XX вв. стала (впервые с начала конкисты) постепенно увеличиваться численность аборигенного населения Америки — индейцев. Важную роль в судьбе этого населения сыграла буржуазно-демократическая революция в Мексике (1910—1917) и последовавшие за ней гражданские войны, в которых индейцы приняли активное участие. Благодаря этому индейский вопрос в Мексике на долгие годы стал одной из важнейших национальных проблем. Не без влияния указанных событий в Мексике с начала ХХ в. во многих странах произошло серьезное переосмысление статуса аборигенов, они стали объектом специальной политики латиноамериканских государств.

Гл. 18. НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И ВЕСТ#ИНДИИ 369

Сначалом промышленного развития в ряде стран происходило изъятие

уаборигенов обширных территорий. Во многих случаях сгон индейцев с земли сопровождался их физическим уничтожением. Многие индейцы оказались в городских кварталах бедноты.

Урбанизация повлекла за собой стандартизацию материальной культуры городских масс населения. В некоторых латиноамериканских странах этот процесс получил название американизации, так как проникновение общемировых (или ставших таковыми впоследствии) стандартов культуры и в самом деле происходило из США, сопровождалось распространением англоязычной терминологии, что вызывало тревогу у местной интеллигенции.

В духовной сфере одним из наиболее значительных явлений стало широкое распространение протестантизма в традиционно католических странах, в том числе и среди аборигенов Латинской Америки. Другое континентальное явление — распространение синкретических верований на основе как африканских, так и индейских культов (водуизм — среди гаитийцев, абакуа — на Кубе и др.).

Существенным явлением духовной жизни следует считать отражение этнической истории народов Америки в идеологии. Одной из форм этого стали случаи проявления в некоторых слоях населения ряда стран Латинской Америки националистических идей во второй половине XIX — начале ХХ в. Временами обострялись расовые отношения.

К середине ХХ в. в Латинской Америке сложилось несколько больших областей с точки зрения преобладания в них того или иного типа населения. В большей части Аргентины и на всей территории Уругвая индейское население исчезло, уступив место европейским колонистам. Такая же ситуация сложилась в Ко- ста-Рике, Восточной Бразилии и на части Больших Антил (Куба, Пуэр- то-Рико). Образовалась, так сказать, Евроамерика. В других частях Латинской Америки преобладающим типом стало смешанное индейскоевропейское население. К ним относят Парагвай, большую´ часть внутренней сельской Бразилии, некоторые районы Западной Аргентины, Среднее Чили, прибрежные области Перу, внутренние районы Централь-

ной Америки, часть территории Венесуэлы и Колумбии. Эти области

иногда именуют Метисоамерикой. На высокогорьях Мексики, Гватемалы, Боливии, Перу и Эквадора сохранились значительные массивы коренных обитателей Нового Света — индейцев. Здесь сформировалась так называемая Индо-

370 |

Раздел II. НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ |

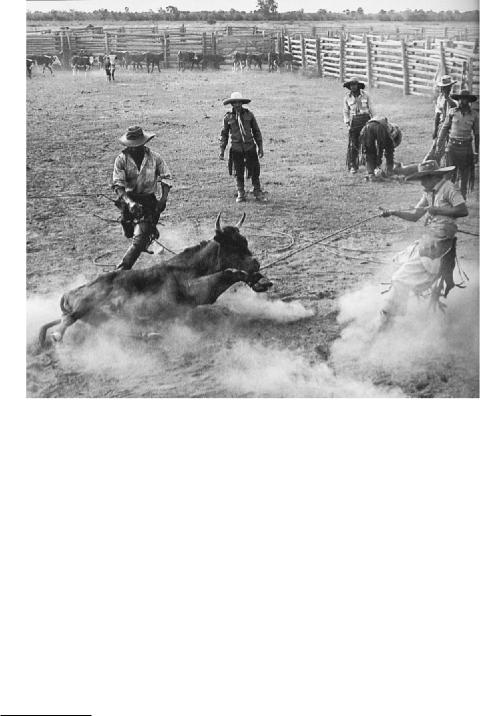

Скотоводы5гаучо за работой. Парагвай

америка. В качестве своеобразных областей выделяют и те, где исчезнувшие индейцы были замещены рабами из Африки — территории от юга США до Бразилии, включая часть Антил (Гаити, Ямайку, Наветренные и Подветренные о-ва и др.) и прибрежные тропические области; их подчас называют Афроамерикой.

Этнодемографическая и языковая ситуация в Латинской Америке и ВестИндии к концу ХХ — началу XXI в. приобрела относительно устойчивый вид. Во второй половине ХХ в. в основном завершился процесс становления независимых государств в Америке после окончательного распада мировой колониальной системы. Начиная с 1960-х гг. независимыми стали Ямайка, Гайана, Белиз, почти все британские владения на Малых Антильских о-вах (Тринидад и Тобаго, Барбадос и др.), Суринам. Захваченный в конце XIX в. США о. Пуэрто-Рико в 1952 г. был провозглашен «свободно присоединившимся государством». Недавний референдум подтвердил этот статус. В политической зависимости все еще находятся бывшие колонии1 Франции в Гвиане и на Малых Антильских о-вах. Некоторые небольшие острова остаются под властью США, Англии и Голландии.

1 Со времени окончания Второй мировой войны они имеют статус «заморских департаментов» Франции.