- •Глава 4

- •4.1. Типовые задачи вычисления неизмеряемых величин и обобщенных показателей

- •4.2. Вычисление интегральных и усредненных значений измеряемых величин

- •4.3. Учет и компенсация динамических связей между измеряемыми величинами

- •4.4. Вычисление неизмеряемых величин по уравнениям регрессии (косвенные измерения)

- •4.5. Автоматическая расшифровка хроматограмм

- •4.6. Прогнозирование показателей процесса

- •Глава 5

- •5.1. Формирование критериев оптимальности

- •5.2. Типовые постановки задач оптимального управления технологическими процессами

- •5.3. Декомпозиция и агрегирование оптимизационных задач

- •5.4. Управление технологическими процессами с параллельной структурой

- •5.5. Оптимальное управление системами с последовательной структурой и с рециклами

- •5.6. Способы упрощения решения задач оптимального управления технологическими процессами

- •5.7. Оптимальное управление периодическими процессами

4.4. Вычисление неизмеряемых величин по уравнениям регрессии (косвенные измерения)

Ввиду отсутствия надежных автоматических датчиков измерение многих технологических параметров в производственных условиях производится путем лабораторных анализов периодически отбираемых проб. Результаты анализов обычно поступают с большим запаздыванием, что затрудняет их использование при оперативном управлении технологическим процессом.

Вместе с тем в ряде случаев удается выявить связь между определяемой величиной и и одним или несколькими технологическими параметрами, поддающимися автоматическому измерению. Как правило, эта связь является стохастической, т. е. описывается уравнением регрессии

![]() ,

,

где

![]() - условное математическое ожидание

величиныиот вектора измеряемых

величин

- условное математическое ожидание

величиныиот вектора измеряемых

величин

![]() ;

;

![]() —вектор параметров уравнения регрессии.

—вектор параметров уравнения регрессии.

Определение

структуры функции

![]() и ее параметров производится методами

регрессионного анализа. Чаще всего

встречаются линейные уравнения регрессии

и ее параметров производится методами

регрессионного анализа. Чаще всего

встречаются линейные уравнения регрессии

.

(4.51)

.

(4.51)

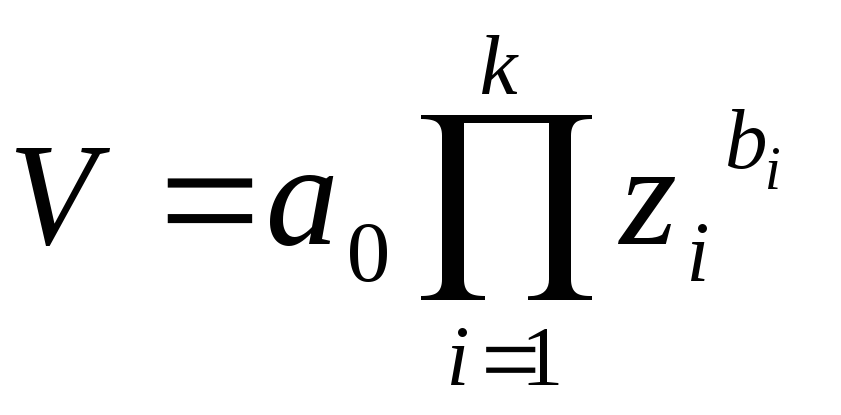

К этой же форме могут быть приведены некоторые уравнения другой структуры путем замены переменных или иных преобразовании. Например, полиномиальное уравнение вида

приводится к форме

(4.51) заменой переменных xi=yi,![]() . Уравнения вида

. Уравнения вида

преобразуются к

линейной форме (4.51) логарифмированием

с последующей подстановкой

![]() =ln

V; b0=ln

a0; xi=

ln zi.

=ln

V; b0=ln

a0; xi=

ln zi.

Значения параметров уравнения линейной регрессии определяют по методу наименьших квадратов, т. е. из условия

.

.

Методика

расчета

![]() подробно изложена в литературе [24],

поэтому отметим только основные ее

этапы и некоторые особенности.

подробно изложена в литературе [24],

поэтому отметим только основные ее

этапы и некоторые особенности.

Значения параметров рассчитывают по формулам:

bi=|Li|/|L|,

![]() ;

;

,

,

где тииmхi,—оценки

математических ожиданий величиниихi, |L|

- определитель, составленный из

корреляционных функций измеряемых

величин![]() при

при

![]() ;|Li|

- определитель, полученный из|L|

заменойi-того

столбца столбцом, составленным из

взаимнокорреляционных функций

;|Li|

- определитель, полученный из|L|

заменойi-того

столбца столбцом, составленным из

взаимнокорреляционных функций![]() .

.

Адекватность уравнения регрессии экспериментальным данным проверяют по критерию Фишера, а значимость отдельных коэффициентов - по критерию Стьюдента.

Экспериментальные

данные для построения уравнения

регрессии получают, производя

синхронные измерения значений величины

и

и вектора

![]() .

Затем эти данные используют для расчета

оценок

.

Затем эти данные используют для расчета

оценок ![]() и

и ![]() ,

характеризующих степень линейной связи

соответствующих величин.

,

характеризующих степень линейной связи

соответствующих величин.

Однако

в общем случае все величины, участвующие

в расчетах, измеряют в разных точках

объекта, т. е. они разделены динамическими

каналами. Оценки величин ![]() ,

полученные без учета и компенсации

динамических каналов, определяют не

истинную степень линейной связи и

с xi,

а степень линейной связи этих величин,

фиксируемых в одни и те же моменты

времени, которая обычно значительно

слабее [24]. Поэтому для повышения точности

результатов косвенных измерений при

построении уравнения регрессии

рекомендуется учитывать динамические

связи между величинами и

и xi.

При этом могут быть использованы любые

методы приведения, изложенные в разд.

4.3.

,

полученные без учета и компенсации

динамических каналов, определяют не

истинную степень линейной связи и

с xi,

а степень линейной связи этих величин,

фиксируемых в одни и те же моменты

времени, которая обычно значительно

слабее [24]. Поэтому для повышения точности

результатов косвенных измерений при

построении уравнения регрессии

рекомендуется учитывать динамические

связи между величинами и

и xi.

При этом могут быть использованы любые

методы приведения, изложенные в разд.

4.3.

Примером использования уравнения множественной линейной регрессии может служить метод косвенного измерения одного из показателей качества полиэтилена — так называемого индекса расплава — по значениям технологических параметров, измеряемых в процессе грануляции [13].

Индексом расплава, характеризующим реологические свойства полиэтилена, а также в некоторой степени его молекулярную массу, называют количество расплава полиэтилена, выдавленное из грузового пластомера через стандартное отверстие в течение 10 мин при температуре 190 °С. Длительность полного цикла анализа составляет 15—20 мин, что исключает возможность использования результатов для автоматического регулирования. Разработанный метод косвенного измерения состоит в следующем.

В процессе работы гранулятора измеряют текущие значения давления Р, температуры и крутящего момента Мкр на валу шнека, связанные с индексом расплава F регрессионным уравнением

F=33,4 — 0,066 Мкр — 0,69Р — 0,035 . (4.52)

Подстановка измеренных значений в уравнение (4.52) позволяет рассчитать оценку текущего значения показателя F. Алгоритм косвенного измерения индекса расплава использован в составе математического обеспечения АСУТП «Полимир».