- •Глава 1 путь и путевое хозяйство

- •1.1. Трасса, план и профиль пути

- •1.2. Земляное полотно

- •1.2.1. Назначение земляного полотна и требования, предъявляемые к нему

- •1.2.2. Конструктивные элементы земляного полотна

- •1.2.3. Поперечные профили насыпей

- •1.2.4. Поперечные профили выемок

- •1.2.5. Поперечные профили земляного полотна на станциях

- •1.2.6. Водоотводные сооружения

- •1.2.7. Деформации земляного полотна

- •1.2.8. Укрепление и защита земляного полотна

- •1.2.9. Полоса отвода

- •1.3. Искусственные сооружения

- •1.4. Верхнее строение пути

- •1.4.1. Назначение и составные элементы верхнего строения пути

- •1.4.2. Рельсы

- •1.4.3. Рельсовые стыки и стыковые скрепления

- •1.4.4. Промежуточные рельсовые скрепления

- •1.4.5. Угон пути и противоугонные устройства

- •1.4.6. Подрельсовые опоры

- •1.4.7. Балластный слой

- •1.4.8. Бесстыковой путь

- •1.5. Рельсовая колея

- •1.6. Стрелочные переводы

- •1.6.1. Назначение и основные части

- •1.6.2. Виды стрелочных переводов

- •1.6.4. Изображение стрелочных переводов

- •Переводов на станциях

- •1.7.2. Устройство и оборудование переездов

- •1.7.3. Путевые заграждения, путевые и сигнальные знаки

- •1.8. Содержание и ремонт пути

- •Глава 2

- •2.1. Габариты

- •2.2. Междупутья

- •2.4.3. Стрелочные улицы

- •2.5. Сплетение и совмещение путей

- •2.6. Станционные пути

- •2.7.2. Расположение станционных путей в плане

- •2.8.2. Сигналы и их установка

- •2.9. Полная и полезная длина путей

- •3.2. Разъезды

- •3.3. Обгонные пункты

- •3.4. Промежуточные станции

- •3.4.1. Назначение и основные схемы

- •3.4.2. Промежуточные станции многопутных участков

- •3.4.3. Пассажирское хозяйство

- •3.4.4. Грузовые устройства на промежуточных станциях

- •3.4.5. Примыкание подъездных путей к промежуточной станции

- •3.4.6. Переустройство промежуточных станций

- •Глава 4 участковые станции

- •4.6. Схемы участковых станций

- •4.8. Узловые участковые станции

- •4.9. Грузовое хозяйство

- •4.12. Локомотивное хозяйство

- •4.14. Вагонное хозяйство

- •4.15. Прочие устройства

- •Глава 5 сортировочные станции

- •5.3. Схемы сортировочных станций

- •5.5. Сортировочные устройства 5.5.1. Виды сортировочных устройств

- •5.5.2. Элементы сортировочных горок

- •5.6. Расчет высоты горки

- •5.8. Тормозные средства 5.8.1. Мощность тормозных средств

- •5.8.2. Тормозные средства, применяемые на горках

- •5.10.1. Существующие системы

- •5.10.2. Комплексная система автоматизации управления сортировочной станцией

- •5.11.2. Выбор типа и схемы станции

- •5.11.3. Выбор места расположения новой станции

- •5.11.4. Расчет числа путей в парках станции

- •5.11.5. Проектирование парков сортировочных станций

- •5.11.6. Примыкание подъездных путей к сортировочной станции

- •5.11.7. Сооружения, размещаемые на сортировочных станциях

- •Глава 6 пассажирские станции

- •6.7. Пассажирское хозяйство

- •Глава 7 грузовые станции

- •7.1. Назначение и классификация

- •7.3. Схемы грузовых станций общего пользования

- •7.4. Грузовые станции, обслуживающие подъездные пути

- •Глава 8 специальные станции

- •8.1. Перегрузочные станции

- •8.3. Портовые и паромные станции

- •Глава 9 железнодорожные узлы

- •9.2. Основные типы узлов

- •Глава 10

- •10.1. Методы расчета пропускной и перерабатывающей способности

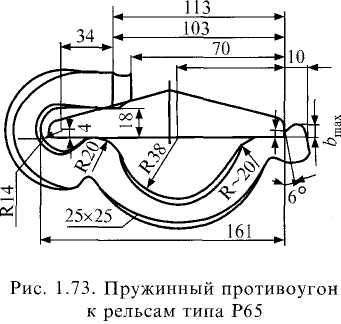

1.4.5. Угон пути и противоугонные устройства

Угон железнодорожного пути представляет собой продольное перемещение рельсов по шпалам, как правило, в сторону движения поезда.

Причинами, вызывающими угон пути, являются: сопротивление движению колес подвижного состава по рельсам, удары колес подвижного состава о рельсы в стыках, изгиб рельсов под движущейся нагрузкой, что является основной причиной угона пути.

При изгибе рельса в сечении под нагрузкой верхние волокна сжимаются, а нижние растягиваются. Если рассмотреть сечение на некотором расстоянии от колеса (рис. 1.72), то видно, что сечение поворачивается таким образом, что нижние волокна оказываются передвинутыми на некоторую величину Ax. Колесо накатывается на это сечение и не дает ему вернуться в исходное поло-

64

Угон сильно расстраивает путь. При угоне рельсы сдвигаются со своих мест и увлекают за собой часть закрепленных шпал, в том числе стыковые. Шпалы перемещаются с уплотненных постелей на менее плотный балласт, рельсовый путь в этих местах проседает, образуются толчки, путь расстраивается.

На звеньевом пути нарушаются размеры стыковых зазоров. При высокой температуре на участках с недостаточными зазорами может произойти потеря устойчивости рельсошпальной решетки (выброс пути). При низкой температуре на участках с увеличенными зазорами может произойти разрыв стыков со срезом болтов. Поэтому угон пути совершенно недопустим.

Продольные силы, вызывающие угон рельсов, должны быть переданы от рельсов на шпалы и далее на балласт. Для этого на участках с деревянными шпалами на подошву рельсов ставят противоугоны.

путей особогрузонапряженных линий, а также I и II категории устанавливают 44 пары противоугонов, для линий IV—V категории — до 40 пар на одно звено. На двухпутных линиях противоугоны ставятся только в одну сторону (в направлении движения).

На однопутных участках противоугоны ставят со стороны преобладающего направления движения поездов, при появлении следов угона в противоположную сторону противоугоны в количестве 13 пар устанавливаются и с другой стороны шпал. На нетормозных участках однопутных линий устанавливают по 13 пар противоугонов в одном и другом направлении.

65