- •1) 1. Цели и задачи макроэкономического анализа. Основные проблемы макроэкономики.

- •4) 4. Национальное богатство страны: содержание и структура.

- •5. Валовой внутренний продукт: содержание, структура, методы и проблемы расчета.

- •6 Система национальных счетов: содержание, структура, назначение.

- •7. Макроэкономические показатели системы национальных счетов.

- •8. Макроэкономические тождества и их характеристики.

- •9. Уровень цен и его измерение.

- •10. Экономические функции государства и цели государственного регулирования экономики.

- •12. Совокупный спрос: структура и факторы его определяющие

- •13. Совокупное предложение и факторы его определяющие. Классическая и кейнсианская модели совокупного предложения.

- •15. Потребление и сбережение: содержание, характеристики и роль в экономическом развитии.

- •16. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению: содержание и значение.

- •17. Инвестиции: содержание, структура и факторы, влияющие на динамику.

- •18. Мультипликатор инвестиций: механизм действия.

- •19. Кейнсианская модель равновесия на товарном рынке. Крест Кейнса.

- •20. Налоги: содержание, элементы и виды.

- •21. Налогообложение: принципы и проблемы оптимизации. Кривая Лаффера. Налоговый мультипликатор.

- •22. Фискальная политика: содержание, виды и инструментарий.

- •23. Государственные расходы, их классификация. Мультипликатор государственных расходов

- •24. Бюджетный дефицит: содержание, виды, способы финансирования.

- •25. Взаимосвязь фискальной политики и бюджетного дефицита

- •26. Денежная масса и ее агрегаты, их ликвидность

- •27. Денежный рынок: понятие, структура, институты

- •28. Спрос на деньги и его составляющие.

- •29. Предложение денег. Модели кривых предложения денег.

- •30. Равновесие на денежном рынке.

- •31. Инструменты денежно-кредитной политики. «Политика дорогих денег» и «политика дешевых денег».

- •32. Взаимосвязь денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.

- •33. Инфляция: понятие, причины, измерение. Виды и формы инфляции.

- •1. Инфляция спроса

- •2. Инфляция предложения (издержек)

- •35. Безработица: содержание, измерение, социально-экономические последствия.

- •36. Виды безработицы. Полная занятость. Закон Оукена.

- •38. Государственная политика занятости. Методы регулирования рынка труда.

- •39. Совокупные доходы общества: содержание и виды

- •40. Функциональное и индивидуальное распределение доходов в обществе.

- •41. Проблемы дифференциации доходов. Кривая Лоренца. Регулирование доходов.

- •42. Циклы экономического развития: содержание и классификация.

- •43. Экономические кризисы: содержание, классификация.

- •44. Регулирование цикличности экономического развития.

- •45. Экономический рост: типы, измерение, факторы.

- •46. Теории и модели экономического роста.

- •47. Роль государства в рыночной экономике. «Провалы» рынка и «провалы» государства.

- •48. Модели государственного вмешательства в рыночную экономику.

- •49. Формы и методы государственного регулирование рыночных отношений.

- •50. Теории международной торговли и торговая политика.

- •51. Платежный баланс страны: структура и назначение

- •52. Валютная система и особенности ее эволюции.

- •53. Валютные курсы и их виды.

- •54. Теории переходной экономики.

- •55. Институциональные изменения в переходной экономике.

40. Функциональное и индивидуальное распределение доходов в обществе.

Механизмы, обеспечивающие формирование доходов в рыночной экономике, анализируются в двух направлениях: как механизмы функционального распределения и как механизмы индивидуального (личного) распределения.

^ Функциональное распределение дохода — это способ распределения национального дохода страны между теми, кто выполняет в экономике различные функции (обеспечивает экономику различными видами ресурсов). Это — разделение национального дохода на заработную плату и жалованье, доход занятых самостоятельно, прибыль корпораций, процент и ренту. В смешанной экономике, как показывает практика развитых стран, основная часть национального дохода приходится на заработную плату. А доходы мелких собственников, в том числе и тех, кто занимается самодеятельным трудом (фермеры, врачи, адвокаты), а также владельцев мелких предприятий, являются по существу комбинацией заработной платы, прибыли и процента.

Функциональное распределение не только формирует первичные доходы, но и дает нам представление о типах и источниках получаемых доходов, которыми является труд и капитал. Поэтому эти доходы называют факторными и первичными. Они зависят от количества, качества, производительности и набора факторов, используемых в производстве. Формами первичных доходов являются заработная плата, процент, рента и предпринимательская прибыль. Поскольку большая часть национального дохода распределяется между собственниками труда и капитала, то становится актуальным вопрос о выявлении доли труда и капитала в национальном доходе и их соотношениях и изменениях. Считается, что если исходить из определения доли труда в широком смысле, то есть включать в него заработную плату, жалование и доходы самозанятых, то эта доля составляет 80 % национального дохода.

Основным механизмом формирования факторных доходов является рыночный механизм, включающий спрос и предложение факторов производства, установление рыночных цен на них и конкуренцию между продавцами и покупателями факторов производства.

^ Индивидуальное (личное) распределение определяет размеры доходов. Оно показывает, как распределяется совокупный доход между индивидуальными экономическими единицами (домашними хозяйствами), формируя их личные доходы. Личный доход — это доход, часть которого заработана, а другая часть не заработана и поступившая в распоряжение экономического субъекта в результате перераспределения национального дохода.

41. Проблемы дифференциации доходов. Кривая Лоренца. Регулирование доходов.

Дифференциация доходов населения - реально существующие различия в уровне доходов населения, в значительной степени предопределяющие социальную дифференциацию в обществе, характер его социальной структуры.

В странах с развитой рыночной экономикой уровень дохода является одним из важнейших конструирующих социальное положение признаков (наряду с собственностью, отношением к власти).

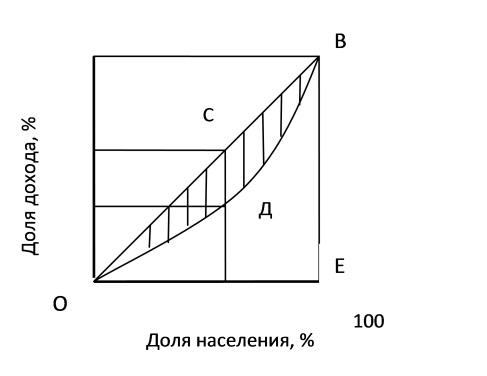

Персональное распределение доходов в реальной жизни всегда отмечалось значительной степенью неравномерности. Для количественной оценки степени неравенства в распределении доходов применяется метод построения так называемой кривой Лоренца, названной так по имени американского экономиста Макса Лоренца. Кривая Лоренца показывает соотношение между относительным количеством (доли) населения и доли доходов, получаемого этой группой населения, нарастающим итогом.

Перераспределение

доходов (переход от «функциональных»

к «вертикальным») правительство

осуществляет прямым и косвенным

способами, включающими:

Перераспределение

доходов (переход от «функциональных»

к «вертикальным») правительство

осуществляет прямым и косвенным

способами, включающими:

— «трансфертные платежи», то есть пособия, выплачиваемые малообеспеченным группам иждивенцам, инвалидам, престарелым и безработным;

— «регулирование цен» на социально важную продукцию;

— «индексацию» фиксированных доходов и трансфертных платежей при определенном законом проценте инфляции;

— «обязательный минимум зарплаты» как базы оплаты труда на всех предприятиях;

— «прогрессивное налогообложение», при котором налоговая ставка увеличивается по мере роста размеров номинального дохода.

Изменения в системе налогообложения и процентной ставке — таковы два мощных инструмента регулирования поведения доходополучателей в рыночной экономике, которыми располагает правительство. Налоги определяют размер реального личного дохода, а процентная ставка, влияя на величину сбережений, определяет размер «потребляемой» части дохода и тем самым величину действительного («эффективного») спроса.

Важным элементом государственного регулирования доходов является определение и верхнего предела номинальной зарплаты. Такой предел должен препятствовать развертыванию инфляционной спирали «цена — зарплата». Эта мера образует основной элемент «политики сдерживания», означая на практике «замораживание» зарплаты и цен (в противоположность «политике экспансии», когда стимулируется рост доходов населения). Политика сдерживания ограничивает инфляционное превышение платежеспособного спроса над объемом реализуемого совокупного предложения.

Осознавая особую социальную значимость перераспределения доходов для обеспечения стабильности рыночного общества, правительство стремится, однако, избежать двух крайностей: формирования иждивенческих настроений у малоимущих и подрыва у экономически активной части общества стремления к высокодоходной деятельности.