- •1 Движение электрона в кристалле. Уравнение Шрёдингера, волновая функция

- •1.2 Движение электронов в атоме

- •1.3 Зонная теория твердого тела

- •Глава 2. Электропроводность полупроводников

- •2.1 Собственные и легированные полупроводники. Уравнение электронейтральности

- •2.2 Статистика электронов и дырок

- •2.2.1 Заполнение электронами зон вырожденного полупроводника

- •2.2.1 Заполнение электронами и дырками зон невырожденного полупроводника

- •2.2 Положение уровня Ферми и расчет концентрации носителей

- •2.2.1 Донорный полупроводник

- •2.3 Электропроводность полупроводников

- •2.3.1 Электронная проводимость

- •2.3.2 Дырочная проводимость

- •2.3.3 Собственная проводимость

- •Глава 3. Неравновесные электронные процессы

- •3.4 Диффузионный и дрейфовый токи

- •3.2. Неравновесные носители в электрическом поле

- •3.2.1. Уравнение непрерывности тока

- •5 Контакт электронного и дырочного полупроводников

- •5.1 Возникновение потенциального барьера. Контактная разность потенциалов.

- •5.2 Вольтамперная характеристика p-n-перехода

- •5.3 Температурные зависимости вах pn-перехода

- •5.3 Влияние генерационно-рекомбинационных процессов на вах pn-перехода.

- •5.4 Барьерная емкость pn-перехода

- •5.5 Диффузионная емкость pn-перехода

- •5.6 Пробой pn-перехода

- •5.6.1 Лавинный пробой pn-перехода

- •5.6.2 Туннельный (полевой, зинеровский) пробой pn-перехода

- •5.6.3 Тепловой пробой pn-перехода

- •5.7 Влияние сопротивления базы на вах pn-перехода. Полупроводниковый диод

- •5.8 Выпрямление на полупроводниковом диоде

- •5.8.2 Переходные процессы в полупроводниковых диодах

- •5.9 Полупроводниковые диоды

- •5.9.1 Выпрямительные диоды

- •5.9.2 Стабилитроны

- •5.9.3 Туннельные диоды

- •6 Биполярные транзисторы

- •6.1 Включение транзистора по схеме с общей базой

- •6.1.1 Статические вольт-амперные характеристики транзистора, включенного по схеме с общей базой

- •6.1.2 Усиление транзистора, включенного по схеме с общей базой

- •6.2 Включение транзистора по схеме с общим эмиттером

- •6.2.1 Статические вольт-амперные характеристики транзистора, включенные по схеме с общим эмиттером

- •6.3 Включение транзистора по схеме с общим коллектором

- •6.4. Дифференциальные параметры биполярного транзистора

- •6.4.1 Температурная зависимость параметров биполярных транзисторов

- •6.5 Работа транзистора в импульсном режиме

- •7 Тиристоры

- •7.1 Вольт-амперная характеристика тиристора

- •7.2 Типы тиристоров

- •8 Униполярные транзисторы

- •8.1 Полевой транзистор с управляющим pn- переходом (птуп)

- •8.1.1 Вольт-амперные характеристики птуп

- •Мдп–структура

- •1. Идеальная мдп-структура

- •2 Вольт-амперные характеристики мдп-транзистора

- •8.2.2 Схемы включения мдп-транзистора

- •4.2. Барьер на границе металла с полупроводником (барьер Шоттки)

- •4.2.1 Выпрямление тока на контакте металла с полупроводником

- •Фотоэлектрические полупроводниковые приборы

- •7.2. Полупроводниковые источники оптического излучения

- •10 Классификация интегральных микросхем

- •10.2 Условные обозначения микросхем

- •10.3 Элементы микросхем

- •10.4 Технология изготовления микросхем

- •10.4.1 Корпуса микросхем

6.3 Включение транзистора по схеме с общим коллектором

Если входная и выходная цепи имеют общим электродом коллектор (ОК) и выходным током является ток эмиттера, а входным ток базы, то для коэффициента передачи тока справедливо:

|

|

(6.42) |

Вв таком включении коэффициент передачи тока несколько выше, чем во включении ОЭ, а коэффициент усиления по напряжению незначительно меньше единицы, так как разность потенциалов между базой и эмиттером практически не зависит от тока базы. Потенциал эмиттера практически повторяет потенциал базы, поэтому каскад, построенный на основе транзистора с ОК, называют эмиттерным повторителем. Однако этот тип включения используется сравнительно редко.

Сопоставляя полученные результаты, можно сделать выводы:

Схема с ОЭ обладает высоким усилением как по напряжению, так и по току, У нее самое большое усиление по мощности. Отметим, что схема изменяет фазу выходного напряжения на 180. Это самая распространенная усилительная схема.

Схема с ОБ усиливает напряжение (примерно, как и схема с ОЭ), но не усиливает ток. Фаза выходного напряжения по отношению к входному не меняется. Схема находит применение в усилителях высоких и сверхвысоких частот.

Схема с ОК (эмиттерный повторитель) не усиливает напряжение, но усиливает ток. Основное применение данной схемы - согласование сопротивлений источника сигнала и низкоомной нагрузки.

6.4. Дифференциальные параметры биполярного транзистора

|

|

|

|

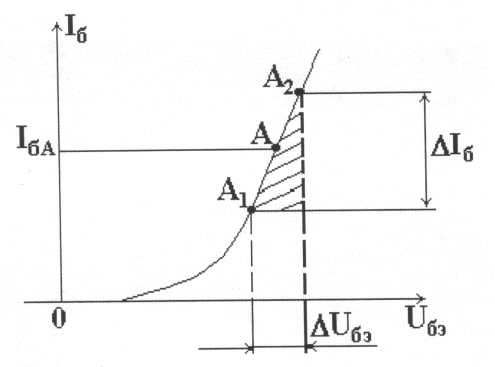

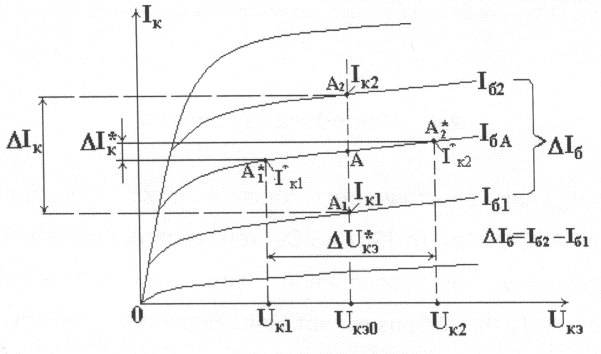

Рис. 6.36. Линеаризация входных и выходных ВАХ в схеме с ОЭ | |

Основными

величинами, характеризующими параметры

биполярного транзистора являются

коэффициенты передачи тока эмиттера и

базы, сопротивление эмиттерного ( )

и коллекторного (

)

и коллекторного ( )

переходов, а также коэффициент обратной

связи эмиттер-коллектор (

)

переходов, а также коэффициент обратной

связи эмиттер-коллектор ( ).

).

Дифференциальным коэффициентом передачи тока эмиттера равен:

|

|

(6.45) |

где

– эффективность коллектора,

– эффективность коллектора, – коэффициент инжекции или эффективность

эмиттера:

– коэффициент инжекции или эффективность

эмиттера:

|

|

(6.46) |

–коэффициент

переноса,

–коэффициент

переноса,

|

|

|

;α*

- эффективность коллектора.

;α*

- эффективность коллектора.

С увеличением постоянного тока эмиттера база транзистора заполняется носителями и эффективность эмиттера падает.

С ростом тока эмиттера величина коэффициента передачи α вначале растет в результате увеличения коэффициента переноса, а затем падает, что объясняется уменьшением коэффициента инжекции эмиттерного перехода γ.

Зависимость

коэффициента передачи транзистора от

напряжения на коллекторе определяется

изменением ширины базы, а также лавинным

умножением носителей в ОПЗ коллекторного

перехода. Расширение ОПЗ происходит за

счет уменьшения ширины базы, при этом

коэффициенты γ

и

увеличиваются, поэтому с увеличениемUк

значение α

растет. При

больших напряжениях электроны и дырки,

пересекающие ОПЗ коллекторного перехода,

могут вызывать ударную ионизацию, в

результате ток коллектора увеличивается.

увеличиваются, поэтому с увеличениемUк

значение α

растет. При

больших напряжениях электроны и дырки,

пересекающие ОПЗ коллекторного перехода,

могут вызывать ударную ионизацию, в

результате ток коллектора увеличивается.

Коэффициент

передачи транзистора с учетом лавинного

умножения определяется соотношением

,

где

,

где - коэффициент лавинного умножения в КП,

обусловленный ударной ионизацией, гдеUпр

– пробивное напряжение коллекторного

перехода, n

– коэффициент, величина которого для

германия и кремния колеблется в пределах

3…5, в зависимости от типа проводимости

и сопротивления материала (рис. 6.).

- коэффициент лавинного умножения в КП,

обусловленный ударной ионизацией, гдеUпр

– пробивное напряжение коллекторного

перехода, n

– коэффициент, величина которого для

германия и кремния колеблется в пределах

3…5, в зависимости от типа проводимости

и сопротивления материала (рис. 6.).

|

|

|

Коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером:

|

|

(6.47) |

Зависимости коэффициента передачи тока базы от тока эмиттера и напряжения на коллекторном переходе представлены на рис. 6.24.

|

|

|

Рис. 6.24 Зависимости коэффициента передачи тока базы |

Спад β в области малых токов эмиттера (область 1) обусловлен рекомбинацией носителей заряда в ОПЗ эмиттера, а спад в области больших токов (область 3) – уменьшением коэффициента инжекции.

Зависимость β от напряжения на коллекторном переходе обусловлено расширение ОПЗ в область базы (эффектом Эрли), при больших напряжениях дополнительное возрастание β связано с явлением лавинного размножения носителей в ОПЗ коллекторного перехода.

Дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода определяется по формуле:

|

|

(6.48) |

Оценим значение этого сопротивления в режиме ОБ.

|

|

(6.49) |

|

|

(6.50) |

Пусть Iэ=1 мА, Т=300 К, φТ=0,026 В, Rэ=26 Ом.

Сопротивление

эмиттера с ростом тока эмиттера

уменьшается по гиперболическому закону.

Зависимость

от напряжения на коллектореUК

определяется изменением ширины базы

W:

с увеличением UК

ширина базы уменьшается. Следовательно,

ток эмиттера растет и сопротивление

эмиттера падает.

от напряжения на коллектореUК

определяется изменением ширины базы

W:

с увеличением UК

ширина базы уменьшается. Следовательно,

ток эмиттера растет и сопротивление

эмиттера падает.

Дифференциальное сопротивление коллекторного перехода определяется по формуле:

|

|

(6.51) |

обусловлено

несколькими причинами: изменением

коэффициента переноса, связанное с

модуляцией ширины базы W

при изменении напряжения коллектора;

сопротивление утечки по поверхности и

током термической генерации в ОПЗ

коллектора.

обусловлено

несколькими причинами: изменением

коэффициента переноса, связанное с

модуляцией ширины базы W

при изменении напряжения коллектора;

сопротивление утечки по поверхности и

током термической генерации в ОПЗ

коллектора.

Дифференциальное сопротивление коллектора в схеме с ОЭ rкОЭ*=rкОБ/(1+β) сопротивление коллектора падает за счет умножения носителей в ОПЗ коллекторного перехода, оно в десятки раз меньше, чем rкОБ

Коэффициентом обратной связи:

|

|

(6.54) |

Удобство физических параметров заключается в том, что они позволяют наглядно представить влияние конструктивно технологических параметров транзистора на его эксплуатационные характеристики. Так, например, уменьшение степени легирования базы или ее толщины должны приводить к росту rб и, соответственно, к увеличению обратной связи в транзисторе.

К недостаткам физических параметров следует отнести то, что их нельзя непосредственно измерить и значения для них получают пересчетом из других параметров.

,

,

.

.

,

,

.

. ,

, ,

,

,

, .

. .

. .

.