эпидемиология / 6377578

.pdfрастворе хлорамина с последующим полосканием в чистой воде и высушиванием, так как во влажной ветоши размножа ются псевдомонады и клебсиеллы. В плановом порядке 1 раз в месяц и, кроме того, по показаниям проводят бактериологи ческие исследования воздуха, жидких лекарственных форм, грудного молока, жидкостей для питья больных, смывов с рук персонала, предметов ухода.

ВЛПУ постоянно осуществляют бактериологический кон троль стерильности хирургического инструментария, игл, шприцев, шовного материала, катетеров, аппаратов для ис кусственного кровообращения, эндоскопической аппаратуры.

Всоответствии с приказом Минздрава введена должность госпитального эпидемиолога, а в крупных больницах — за местителя главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам, в больницах организованы комиссии по профилак тике ВБИ. В центрах ГЦСЭН работают отделения (группы) по контролю за ВБИ, основная задача которых — методическое руководство работой по профилактике ВБИ, лицензирование ЛПУ, анализ эпидемиологической ситуации, складывающейся

вотношении ВБИ в различных ЛПУ, участие в расследовании вспышек ВБИ.

Важным направлением в профилактике ВБИ является из менение соотношения добольничной и больничной помощи в сторону превалирования добольничной помощи, проведение диагностических исследований в специализированных цен трах, сокращение масштабов госпитализации, в частности, за счет больных острыми кишечными инфекциями, гепатитом А и другими инфекциями, а также сокращение времени пребы вания в стационаре.

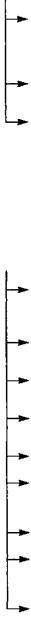

Предупреждение заражений медицинского персонала ВБИ основывается на проведении комплекса мероприятий, пред ставленных на схеме 11.6.

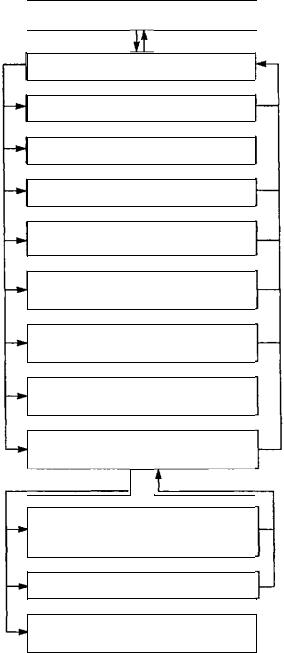

Эпидемиологический надзор за ВБИ — это система монито ринга за динамикой эпидемического процесса ВБИ (заболе ваемость, носительство, летальность), факторами и условия ми, влияющими на их распространение, анализ и обобщение полученной информации для разработки научно обоснован ной системы мер борьбы и профилактики ВБИ.

Целями эпидемиологического надзора являются составле ние объективного заключения об эпидемиологической ситуа ции по ВБИ в ЛПУ и его подразделениях и на этой основе определение научно обоснованных рекомендаций по контро лю ВБИ. Выявление тенденции эпидемического процесса, из менения этиологии ВБИ, действия факторов риска необходи мы для оперативного внесения коррективов в сложившуюся систему мер борьбы и профилактики, что будет способство вать оптимизации профилактических и противоэпидемиче ских мероприятий.

401

С х е м а 11.6. ПРОФИЛАКТИКА ЗАРАЖЕНИЯ ВБИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Направленность профилактических мероприятий

Соблюдение правил личной гигиены и выполнение противоэпиде мического режима

Вакцинация (гепатит В, дифтерия, грипп)

Повышение неспецифической невосприимчивости к возбудителям инфекционных болезней (ОРВИ, грипп)

Санитарно-гигиенические мероприятия

использование индивидуальных средств защиты (перчатки, за щитные очки, маски, халаты)

безопасное обращение с острыми медицинскими инструментами (иглами, скальпелями и др.)

обработка микротравм на коже

С х е м а 11.7. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ВБИ В ЛПУ

Основные элементы эпидемиологического надзора

Учет и регистрация случаев ВБИ

Расшифровка этиологической структуры ВБИ

Санитарно-бактериологическое исследование объектов окружаю щей среды в ЛПУ

Слежение за циркуляцией патогенных и условно-патогенных микро организмов

Определение спектра устойчивости "госпитального штамма" к анти биотикам, антисептикам и дезинфектантам

Контроль за состоянием здоровья медицинского персонала

Эпидемиологический анализ заболеваемости ВБИ оперативный ретроспективный

Установление факторов и групп риска инфицирования ВБИ

Определение адекватных объектов профилактических и противо эпидемических мероприятий с учетом сложившейся эпидемиологи ческой ситуации

Оценка качества и эффективности проведенных мероприятий и их коррекция

402

Система эпидемиологического надзора за ВБИ приведена на схеме 11.7.

В лечебно-профилактическом учреждении 1 раз в месяц следует проводить анализ заболеваемости внутрибольничными инфекциями и разрабатывать конкретные рекомендации по выполнению профилактических и противоэпидемических ме роприятий.

При возникновении каждого случая ВБИ госпитальный эпидемиолог проводит эпидемиологическое расследование, а при тяжелых формах ВБИ (например, сепсис с летальным ис ходом, остеомиелит) в эпидемиологическом обследовании принимают участие эпидемиолог ЦГСЭН, заведующий отде лением и заместитель главного врача больницы. На каждое внутрибольничное заболевание заполняют "экстренное изве щение", которое передают в ЦГСЭН.

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1.Причинами роста внутрибольничных инфекций являются: а) увеличение числа госпитализированных больных; б) соз дание крупных многопрофильных больничных комплек сов; в) широкое применение антибиотиков; г) формирова

ние госпитальных штаммов; д) увеличение числа паренте ральных и других инструментальных манипуляций; е) не достаточный контроль за дезинфекцией инструментария, постельных принадлежностей и воздуха больничных поме щений; ж) увеличение числа пациентов группы риска; з) использование одноразовых систем для медицинских манипуляций.

2.К внутрибольничной инфекции относят: а) любое клини чески распознаваемое инфекционное заболевание, возни кающее у пациентов в результате их пребывания в стацио наре; б) инфекционное заболевание, возникающее у паци ента в результате посещения поликлиники (процедурного, стоматологического кабинетов); в) любое инфекционное заболевание медицинского работника; г) инфекционное заболевание медицинского персонала, возникшее вследст вие его работы в ЛПУ.

3.Признаки, характерные для "госпитального штамма" возбу дителя внутрибольничных инфекций: а) фагорезистентность; б) фагочувствительность; в) резистентность к антибиоти кам; г) чувствительность к антибиотикам; д) устойчивость к дезинфектантам; е) устойчивость к воздействию неблаго приятных факторов внешней среды (УФ-облучение и др.).

4.Какие из возбудителей могут передаваться воздушно-пы левым путем при внутрибольничном заражении: а) ВИЧ; б) легионеллы; в) сальмонеллы; г) стафилококки; д) пневмоцисты?

403

5.Факторами риска возникновения ВБИ являются: а) дли тельность госпитализации; б) пол госпитализированных

больных; в) возраст больных; г) число инструментальных вмешательств; д) наличие сопутствующих заболеваний; е) длительная антибиотикотерапия.

6.Для предупреждения внутрибольничной инфекции в тера певтическом стационаре проводят: а) контроль за соблю

дением дезинфекционного режима; б) тщательный осмотр больного в приемном отделении и сбор эпиданамнеза; в) сокращение времени пребывания больных в стациона ре; г) контроль за использованием одноразового медицин ского инструментария; д) сокращение числа медицинских инвазивных вмешательств; е) контроль за здоровьем пер сонала; ж) вакцинацию персонала стафилококковым ана токсином; з) антибиотикопрофилактику.

7.Манипуляции и процедуры, потенциально опасные для внутрибольничного заражения: а) оперативное вмешатель

ство; б) инъекции; |

в) катетеризация мочевого |

пузыря; |

г) гастроскопия; д) |

искусственная вентиляция |

легких; |

е) электрофорез на поясничный отдел позвоночника; ж) иг лоукалывание.

8.Какие из перечисленных ситуаций можно рассматривать как внутрибольничные заражения: а) брюшной тиф диаг ностирован по серологическим исследованиям на 10-й день госпитализации в терапевтическое отделение больно го с первичным диагнозом "пневмония"; б) сальмонеллез диагностирован бактериологически на 10-й день госпита лизации больного холециститом; в) пневмония у больного гриппом выявлена в стационаре на 2-й день госпитализа ции; г) корь (пятна Филатова) выявлена на 5-й день гос питализации больного пневмонией?

9.В одной комнате приемного отделения в течение 40 мин находились двое родителей с больными детьми. При ос мотре у одного ребенка диагностирована острая дизенте рия, у другого — корь (в период продромы). Больной с ко рью отправлен в бокс. Куда направить больного дизенте рией (ребенку 7 лет, против кори не привит, раньше ко рью не болел): а) в один бокс больным корью; б) в отдель ный бокс; в) в отделение для больных дизентерией на весь период болезни; г) в отделение для больных дизентерией на первые 7 дней болезни, затем перевести в бокс?

10.В палате для больных острыми респираторными заболева ниями находятся 3 человека. У одного из них на 2-й день пребывания диагностирована корь (сыпь на лице). Один сосед по палате — 40 лет, корью болел в детстве, другой — 18 лет, корью не болел. Как поступить с больным корью (А); с больным 40 лет (Б); с больным 18 лет (В). Как трак товать случай кори (Г): а) перевести в бокс; б) оставить до

404

выздоровления в палате; в) выписать после выздоровления и сообщить о контакте с больным корью в поликлинику и ЦГСЭН; г) заболевание корью — внутрибольничное зара жение; д) заболевание корью — занос инфекции в стацио нар?

11.В связи с ремонтом больницы временно планируется раз местить в двухэтажном корпусе больных скарлатиной и дизентерией. На каком этаже разместить скарлатинозное отделение?

12.У больной гипертонией на 15-й день пребывания в тера певтическом отделении появился жидкий стул и при бак териологическом исследовании кала высеяны шигеллы Зонне. Аналогичных заболеваний в стационаре нет. Как оценить произошедшее и что предпринять: а) внутриболь ничное заражение; б) больная поступила в состоянии ин кубации дизентерии; в) провести клиническое и бактерио логическое обследование персонала пищеблока; г) выяс нить, какие продукты больная получала из дома; д) боль ную срочно выписать домой; е) перевести больную в ин фекционную больницу; ж) провести дезинфекцию; з) на блюдать 7 дней больных и персонал; и) задержать выписку больных из отделения; к) продолжать прием и выписку больных?

13.На руки медицинской сестры процедурного кабинета при выполнении ею внутривенного вливания попала кровь. Как поступить?

14.Кровь больного попала в глаза медицинской сестры при выполнении ею парентеральной процедуры. Что предпри нять?

15.Как обрабатывать загрязненную кровью или выделениями больных защитную одежду медицинского первонала (А); сменную обувь (Б); резиновые перчатки (В); фонендоскоп (Г): а) в паровой камере; б) в пароформалиновой камере; в) раствором хлорамина; г) протирать 6 % перекисью во дорода; д) кипятить в содовом растворе; е) обработать в автоклаве?

16.Источниками возбудителя внутрибольничной инфекции являются: а) пациенты; б) медицинской персонал; в) ме дицинский инструментарий; г) лица, ухаживающие за па циентами; д) посетители; е) персонал пищеблока; ж) пре параты крови.

17.Функциями госпитального эпидемиолога являются: а) ор ганизация профилактических и противоэпидемических ме роприятий в стационаре; б) проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в стационаре; в) ор ганизация эпидемиологического надзора за ВБИ; г) прове дение заключительной дезинфекции; д) изучение биологи ческих свойств "госпитальных штаммов".

405

ОТВЕТЫ

1.а, б, в, г, д, е, ж.

2.а, б, г.

3.а, в, д, е.

4.б, в, г.

5.а, в, г, д, е.

6.а, б, в, г, д, е.

7.а, б, в, г, д, ж.

8.б.

9.г.

10.А—а; Б—б; В-в; Г-д,

11.На втором этаже.

12.а, в, г, е, ж, з, к.

13.Дезинфицировать руки 70 % спиртом, 2 % перекисью водорода в 70 % этиловом спирте или другим кожным анти септиком, разрешенным к применению, вымыть их двукратно теплой проточной водой с мылом, насухо вытереть индивиду альным полотенцем (салфеткой).

14.Промыть глаза водой или 1 % раствором борной ки-

лоты.

15.А—в, е; Б—б; В—в, г, е; Г—г.

16.а, б, г, д, е.

17.а, в.

Глава 12 | САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ОТ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Санитарная охрана территории страны представляет систе му общегосударственных мероприятий, направленных на предупреждение завоза на территорию страны из других стран карантинных и других особо опасных инфекционных болезней, локализацию и ликвидацию очагов этих заболе ваний в случае их возникновения на территории Россий ской Федерации, в том числе в эндемичных природных очагах, а также предотвращение ввоза и распространения потенциально опасных для здоровья населения товаров.

Основные вопросы темы

1. Международная система предупреждения завоза инфекци онных болезней.

2.Организация санитарной охраны территории страны.

3.Характеристика особо опасных инфекционных болезней.

4.Перечень наиболее употребительных мер, применяемых для предупреждения распространения особо опасных инфекци онных болезней.

5.Биотерроризм.

Санитарная охрана границ страны от завоза инфекцион ных болезней — одно из широко известных и давно приме няемых направлений профилактической работы.

Еще в XIV в. в Италии, в Венеции, впервые была примене на такая защитная мера, как задержание кораблей, грузов и людей, прибывших из неблагополучных районов мира. Задер жание продолжалось 40 дней. Отсюда и произошло название карантина (итал. qarantini, или quarinta gioru — 40 дней). Успех этой меры обеспечил ей популярность, и в портовых городах многих стран Европы были построены "карантины" — здания, в которых содержались лица, прибывающие из районов, не благополучных по заболеваемости чумой и холерой. В России "пограничные заставы", "карантины" появились в XVI в. На протяжении длительного срока, прошедшего от введения пер вого карантина, ограничительные и запретительные меро приятия совершенствовались и изменялись. Однако с течени ем времени стало очевидно, что недостаточно унифицирован ная система карантина превращалась в средство экономиче-

407

ского и политического воздействия одних стран на другие. Вместе с тем выявлялась и недостаточная эффективность кон троля на границах страны. Причины этого — современные скоростные средства транспорта, интенсификация междуна родного туризма, перевозок и торговли. В 1969 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела в действие Между народные медико-санитарные правила, а в 1981 г. были внесе ны некоторые изменения в связи с ликвидацией натуральной оспы. В них изменена основная концепция деятельности, ко торая выражается теперь в санитарной охране территории, а не только границ страны.

В действующих международных медико-санитарных прави лах учтено возрастающее значение эпидемиологического над зора, направленного на выявление инфекционных болезней и борьбу с ними.

Цель Международных медико-санитарных правил состоит в том, чтобы, не нарушая (или нарушая в минимальной степе ни) международные перевозки и сообщения, гарантировать максимальную защиту от распространения болезней в между народном масштабе.

Международные медико-санитарные правила распростра

няются на чуму, холеру и желтую лихорадку. При возникнове

нии этих заболеваний в течение 24 ч уведомляют ВОЗ. Поми мо этого, сообщают информацию о том, являются ли выяв ленные случаи заболеваний завезенными или местного проис хождения; о выделении возбудителя от источника инфекции: вируса желтой лихорадки от комаров и/или позвоночных, воз будителя чумы от диких или синантропных грызунов и блох. В уведомлении указывают число выявленных случаев каран тинных болезней на борту прибывшего судна или самолета, о границах возникшего эпидемического очага и принятых ме рах. ВОЗ концентрирует эти данные и в свою очередь регу лярно предоставляет всем странам текущую и периодически — обзорную эпидемиологическую информацию о карантинных инфекционных болезнях.

Санитарная охрана территории Российской Федерации осуществляется органами и учреждениями Госсанэпидслужбы России и регламентируется законом "О санитарно-эпидемио логическом благополучии населения" (1991), законом иО Го сударственной границе Российской Федерации" (1991, 1994), "Международными медико-санитарными правилами" (1969, 1973, 1981, 1985) и санитарными правилами и нормами (СанПиН 3.4.035—95) по "Санитарной охране территории Российской Федерации", введенными в 1996 г. Правила регла ментируют профилактические и противоэпидемические меры в отношении ряда болезней. В их число входят карантинные инфекционные болезни (чума, холера, желтая лихорадка), на которые распространяется действие "Международных медико-

408

С х е м а 12.1. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ (СанПиН 3.4.035—95)

ВОЗ

Госкомсанэпиднадзор РФ

Госкомстат РФ

Министерство здравоохранения РФ

Противочумный центр

Федеральные органы исполнительной власти

Органы исполнительной власти субъ ектов РФ

Национальные органы здравоохране ния

Представители иностранных госу дарств (по их запросам)

Территориальные центры Госсанэпид надзора

Медицинские учреждения (вне зависи мости от подчиненности и форм собст венности)

Туристические агентства

Предприятия, учреждения, граждане (по их запросам)

409

санитарных правил", и добавлены контагиозные вирусные ге моррагические лихорадки (Ласса, Эбола, Марбург), малярия и другие опасные для людей болезни, передаваемые комарами (лихорадка денге, японский энцефалит).

Согласно правилам, все медицинские учреждения вне за висимости от подчиненности и форм собственности и лица, занимающиеся частной медицинской практикой, немедленно (но не позднее 24 ч) сообщают центрам Госсанэпиднадзора о каждом случае заболевания, подозрении на заболевание и о лицах, являющихся носителями возбудителей перечисленных выше болезней, а также о случаях неинфекционных заболева ний (отравлений), связанных с импортной пищевой продук цией или воздействием токсичных веществ.

Порядок информационного обеспечения по вопросам са нитарной охраны территории РФ приведен на схеме 12.1.

Специальные требования по предупреждению завоза чумы

Инкубационный период чумы, согласно действующим Ме ждународным медико-санитарным правилам, установлен сро ком в 6 дней.

Владельцы транспортных средств, обеспечивающие между народные перевозки, вне зависимости от подчиненности и форм собственности должны обеспечивать транспортные средства всем необходимым для предотвращения попадания на них грызунов и уничтожения грызунов и эктопаразитов в случае их обнаружения на транспортном средстве.

Морские (речные) суда могут быть свободными от грызу нов и переносчиков чумы, в случаях их обнаружения по пока заниям проводится дератизация, что удостоверяется соответ ствующими свидетельствами (об освобождении от дератиза ции или свидетельством о проведенной дератизации), которые выдаются только в портах, располагающих соответствующим оснащением и подготовленным персоналом, необходимым для проведения дератизации судов.

Перечень морских и речных портов, имеющих право выда вать свидетельство об освобождении от дератизации или сви детельство о дератизации, устанавливается Госкомсанэпиднадзором России и представляется в ВОЗ.

В этих портах центры Госсанэпиднадзора могут выдать свидетельство об освобождении от дератизации в случаях, ес ли установлено, что судно свободно от грызунов. Такое свиде тельство выдается, если обследование судна проведено при пустых трюмах, а также заполненных только балластом или другими, не привлекающими грызунов материалами. Если в результате обследования судна обнаружены грызуны или сле ды их жизнедеятельности, владелец судна обязан обеспечить

410