эпидемиология / 6377578

.pdf

Трансмиссивные зоонозы Нетрансмиссивные зоонозы |

Сапроноэы |

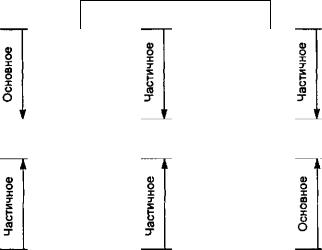

Условные обозначения:

трансовариальная и трансфазовая передача возбудителя трансмиссивный путь передачи; нетрансмиссивный путь передачи циркуляция возбудителя в среде обитания; путь передачи

Рис. 9.4. Циркуляция возбудителей в природных очагах (по В. Ю. Лит вину).

хранения возбудителя являются абиотические и биотические объекты окружающей среды. Принципиальная схема циркуля ции возбудителя инфекции в природных очагах приведена на рис. 9.4.

Природным очагом называют участок земной поверхности, в пределах которого циркуляция возбудителя осуществляется неопределенно долгий срок без заноса извне. Циклы подъема и спада эпизоотии следуют друг за другом, сопровождаясь массовой гибелью животных. Е. Н. Павловский описывает очаговую триаду, которая представляет собой паразитарную систему, состоящую из популяции возбудителя, популяции

восприимчивых к инфекции животных и популяции перенос чиков. Паразитарная система является вариантом биоценоза, т. е. саморегулирующейся биологической системой, представ ляющей собой совокупность взаимосвязанных популяций жи вых организмов постоянного видового состава, населяющих исторически сложившийся участок географического ландшаф та с более или менее однородными условиями среды, обозна чаемой как биотоп. Существование природного очага обеспе чивается непрерывностью эпизоотического процесса, который в свою очередь зависит от наличия определенной плотности восприимчивых животных и переносчиков, населяющих био топ.

361

С х е м а 9.4. ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ Нозологическая форма и таксономическая группа возбудителя

Бактериальные инфекции

чума, туляремия, лептоспироз

Вирусные инфекции

клещевой энцефалит, геморрагические лихорадки: омская, крымская, с почечным синдромом, Ласса, Эбола, Марбурга

Риккетсиозы

лихорадка Ку, цуцугамуши, клещевой сыпной тиф Северной Азии, крысиный сыпной тиф

Спирохетоэы

тиф возвратный эндемический (клещевой), системный клеще вой боррелиоз (болезнь Лайма)

Протозойные болезни

лейшманиозы

Гельминтозы

описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз

Типизация природных очагов инфекций основывается на совокупности их биоценотологической и эпизоотологической специфики. Размеры природных очагов различны. Так, в ле сах Татарстана и Удмуртии отдельные природные очаги кле щевого энцефалита в лесных массивах сравнительно неболь шие, они составляют десятки квадратных километров, при родные очаги туляремии на нижней Волге — тысячи, а очаги чумы в Прикаспии и Средней Азии — десятки и сотни тысяч квадратных километров. Известно несколько десятков при- родно-очаговых болезней вирусной, риккетсиозной, бактери альной и протозойной этиологии, некоторые из них приведе ны на схеме 9.4. Очаги в природе существуют независимо от деятельности человека. В то же время развитие земледелия, распахивание земель, расположение пастбищ домашних жи вотных в долинах рек и лесостепной зоне, промышленное ос воение территории, строительство дорог, добыча полезных ис копаемых из земных недр — все эти формы хозяйственной деятельности человека при вторжении на территории природ-

362

С х е м а 9.5. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНОГО ОЧАГА (ПО Б. Л. ЧЕРКАССКОМУ)

Влияние природных условий

1 |

|

|

|

|

|

|

|

Природный |

очаг |

|

Природно-антропоур- |

|

Антропоургический |

||

|

|

|

гический очаг |

|

|

очаг |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|||

|

|

11Влияние соци1 а л ь н ы х у с SS3I |

|

|

|||

|

|

|

|

|

о |

|

|

ных очагов приводят к формированию антропоургических очагов. Особенно часто это происходит, если возбудители пе редаются трансмиссивным путем — через кровососущих насе комых, которые легко переходят к синантропному образу жизни.

Антропоургический очаг — очаг зоонозной инфекционной (паразитарной) болезни, возникающий в результате природопреобразующей деятельности человека или существующий в преобразованной человеком среде. Влияние природных и со циальных (хозяйственных) условий на очаги разного типа приведено на схеме 9.5. Эволюционное формирование при родных очагов инфекций произошло в различных климатогеографических зонах в результате наличия ряда условий, обеспечивших существование на этих территориях резервуа ров возбудителя и их переносчиков. В первую очередь это от носится к климату и ландшафту определенных зон. Напри мер, очаги клещевого энцефалита находятся в лесной и лесо степной зонах, очаги клещевого риккетсиоза Северной Азии — степных ландшафтах Сибири и Дальнего Востока, желтой ли хорадки — зон влажных тропических лесов и т. д. Эти связи отражают предложенное Е. Н. Павловским понятие "ланд шафтная эпидемиология" Природные очаги чумы сформиро вались в зонах обитания источников возбудителя. Это сусли ковые, сурочьи, полевочные, песчаночные очаги. Самые древ-

363

ние очаги чумы на территории Российской Федерации связа ны с зимоспящими грызунами — сурками и сусликами. Дли тельная зимняя спячка зараженных грызунов обеспечивает со хранение возбудителя чумы, а наступающая затем весной большая активность и перемещение их в период гона и спари вания приводят к распространению инфекции на больших территориях. Сурочьи природные очаги имеются в Забайкалье и горах Средней Азии. Сусликовые очаги чумы существуют в степях Северо-Западного Прикаспия, мозаично расположены в горах Центрального Кавказа, в Волго-Уральском и Заураль ском очагах они сформировались на стыке с песчаночными очагами. Песчанки — неприхотливые в питании и исключи тельно плодовитые обитатели песчаных пустынь, живут об ширными колониями, приближаясь к населенным пунктам и городам, где находят пищу на свалках. Большая песчанка — основной резервуар чумы на обширных территориях Средне азиатского равнинного природного очага. Полевками сформи рован очаг чумы в Дагестане (Восточно-Кавказский). Цирку ляция возбудителя чумы в природном очаге происходит по схеме: грызун—блоха—грызун. В эту цепочку может вовле каться и человек. Переносчиками чумных бактерий являются блохи. Инфицированная блоха становится заразной только после размножения чумных бактерий в ее преджелудке, где они образуют студенистую массу, заполняющую просвет преджелудка ("чумной блок"). "Блокированная" блоха пытается со сать кровь, но "чумной блок" препятствует продвижению кро ви в желудок, вследствие чего кровь и смытые ею бактерии силой обратного толчка возвращаются ("отрыгиваются") в ранку на месте укуса блохи.

Роль ландшафта в формировании природных очагов туля ремии отразилась в самих названиях этих очагов: лугополевой, степной, лесной, поименно-болотный, тугайный (в доли нах пустынных рек), предгорно-ручьевой, тундровый (табл. 9.3). Резервуаром туляремийных микробов на обширных тер риториях страны является широкий круг животных. В естест венных условиях 73 вида позвоночных заражены возбудителем туляремии, из них 43 вида грызунов (зайцы, водяные крысы, ондатры, полевки, мыши, лемминги и др.), хищные (лисицы, волки, енотовидные собаки и др.), птицы (голуби, коршуны, речные чайки и др.). Роль различных источников инфекции в поддержании активности природного очага туляремии зависит от их восприимчивости, своеобразия клинических проявле ний, накопления возбудителя в органах, особенностей его вы деления, что обеспечивает неодинаковую зараженность крово сосущих переносчиков и объектов окружающей среды.

Установлена естественная зараженность возбудителем туля ремии нескольких видов членистоногих. Так, специфически ми переносчиками возбудителя туляремии являются иксодо-

364

Т а б л и ц а |

9.3. Типы природных очагов туляремии |

||

|

|

|

|

Тип очага |

|

Источник |

Фактор передачи |

|

|

|

|

Степной |

|

Заяц-русак, обыкновенная по |

Иксодовый клещ |

|

|

левка, другие млекопитающие |

|

Лугополе- |

|

Обыкновенная полевка, дру |

Иксодовый клещ |

вой |

|

гие млекопитающие |

|

Лесной |

|

Заяц-беляк, лесная мышь |

Иксодовый клещ, комар |

Поименно- |

|

Водяная крыса, ондатра, дру |

Иксодовый клещ, крово |

болотный |

|

гие мелкие млекопитающие |

сосущие двукрылые, |

|

|

Заяц-песчаник, гребенщико |

вода |

Тугайный |

|

Иксодовый клещ, дру |

|

|

|

вая песчанка, другие мелкие |

гие членистоногие |

|

|

млекопитающие |

|

Предгорно- |

|

Водяная крыса, ондатра, дру |

Иксодовый клещ, дру |

ручьевой |

|

гие мелкие млекопитающие |

гие членистоногие, гид- |

|

|

|

робионты, вода |

Тундровый |

|

Лемминг |

Комар, гамазовый клещ, |

|

|

|

вода |

|

|

|

|

вые клещи. Они заражаются на инфицированных животных при кровососании, а грызуны в свою очередь поедают кле щей, вычесывая их из своей шерсти. Особая роль клещей со стоит в сохранении возбудителя в организме на всех фазах ме таморфоза — от личинки до имаго, а ввиду долговечности клещи становятся не только переносчиками, но и длительны ми хранителями возбудителя в межэпизоотический период.

Заражение людей происходит при присасывании иксодовых клещей. На человека нападают только имаго — самки.

В теплое время года возбудителя туляремии переносят комары

ислепни, заражающиеся на водяных крысах и ондатрах. В при родных условиях туляремийные микробы обнаруживают в моллюсках, ракообразных, пиявках и других обитателях водо емов.

Антропоургические очаги туляремии возникают при мигра ции зараженных грызунов из мест обитания в населенные пункты, где они вступают в контакт с синантропными грызу нами. В природных и антропоургических очагах люди заража ются через множественные пути передачи. На это влияют тип природного очага, виды животных, социальная среда — хо зяйственная деятельность, объем и направленность профилак тических мероприятий (табл. 9.4).

Стойкость природных очагов туляремии обязывает прово дить комплексные профилактические и противоэпидемиче ские мероприятия: массовые прививки населения туляремийной вакцины (защита на 5 лет), истребление источников и пе реносчиков возбудителя инфекции, просветительную работу,

365

Т а б л и ц а 9.4. Заболеваемость людей туляремией при разных услови ях заражения (по И. Н. Майскому и Н. Г. Олсуфьеву)

Тип забо |

Тип природного |

Источник инфек |

Способ за |

Клиническая |

леваемости |

очага |

ции |

ражения |

форма |

|

|

|

|

|

Транс |

Поименно-бо |

Водяная кры |

Инокуля- |

Язвенно-бу |

миссив |

лотный, степ |

са, заяц, полев |

тивный |

бонная |

ный |

ной, лугополе- |

ка, другие гры |

(кровосо |

|

|

вой |

зуны |

сущие на |

|

|

|

|

секомые) |

|

Промы |

Поименно-бо |

Ондатра, водя |

Контакт |

Бубонная, яз |

словый |

лотный, степ |

ная крыса, хо |

ный |

венно-бубон |

|

ной, тугайный |

мяк |

Контакт |

ная |

Охотни- |

Степной, луго- |

Заяц |

Ангинозно- |

|

чье-пище- |

полевой, ту |

|

ный, али |

бубонная, аб |

вой |

гайный, лес |

|

ментар |

доминальная |

|

ной |

|

ный |

|

Водный |

Предгорно- |

Водяная кры |

Алимен |

Ангинозно- |

|

ручьевой, пои |

са, ондатра, |

тарный |

бубонная, аб |

|

менно-болот |

обыкновенная |

(через во |

доминальная |

|

ный, степной, |

полевка, домо |

ду) |

|

|

лугополевой |

вая мышь |

|

|

Сельско |

Лугополевой, |

Обыкновенная |

Аспира- |

Легочная |

хозяйст |

степной |

полевка |

ционный |

|

венный |

Антропоурги- |

Обыкновенная |

Аспира- |

|

Бытовой |

Легочная |

|||

|

ческий (степ |

полевка, домо |

ционный |

|

|

ной, лугополе |

вая мышь |

|

|

Продукто |

вой) |

|

|

|

Антропоурги- |

Домовая мышь |

Алимен |

Ангинозно- |

|

вый |

ческий (степ |

|

тарный |

бубонная, аб |

|

ной, лугополе |

|

|

доминальная |

|

вой) |

|

|

|

Произ |

Вне природно |

Обыкновенная |

Контакт |

Легочная, бу |

водствен |

го очага |

полевка, домо |

ный |

бонная |

ный |

|

вая мышь, ов |

|

|

Траншей |

Степной, луго |

ца, заяц |

Аспира- |

|

Обыкновенная |

Легочная |

|||

ный |

полевой |

полевка, домо |

ционный |

|

|

|

вая мышь |

|

|

|

|

|

|

|

профилактику заражений на промыслах и сельскохозяйствен ных работах. Многолетняя динамика заболеваемости туляре мией представлена на рис. 9.5.

В сохранении природных очагов определенную роль имеют клещи — переносчики возбудителей облигатно-трансмиссив- ных и нетрансмиссивных инфекционных болезней (листериоз, бруцеллез, лептоспироз и др.). Клещи адаптированы к жизни в различных ландшафтах и климатических условиях, что создает возможность контакта с возбудителями многих

366

Рис. 9.5. Многолетняя динамика заболеваемости туляремией на тер ритории Российской Федерации.

инфекций. Они связаны со всеми группами позвоночных жи вотных, их гнездами, норами, логовами. Одна и та же особь клеща в каждой фазе своего развития может питаться на раз ных хозяевах (двух, трех), что увеличивает возможности ин фицирования как клещей, так и их "кормителей". В крови те плокровных животных возбудители находятся обычно корот кий срок, поэтому возможности заражения неодинаковы у разных кровососущих переносчиков. Особенно важно то, что иксодовые клещи отличаются многочасовым и даже много дневным питанием, а аргасовые, гамазовые и другие норовые клещи активны весь год. Эти особенности питания увеличи вают возможности заражения клещей. Иксодовых клещей на зывают пастбищными, так как они концентрируются и раз множаются в местах выпаса сельскохозяйственных животных, где встречаются грызуны и птицы, на которых кормятся ли чинки и нимфы клещей. Места наибольшего обитания иксо довых клещей — звериные тропы, обочины дорог, где воз можно нападение клещей на животных и людей.

Иксодовые клещи являются характерными переносчиками многих возбудителей. Уникальная роль их определяется спо собностью к трансфазовой (от личинки к нимфе и имаго), а в некоторых случаях — трансовариальной передаче возбудителя. Установлено значение клещей как переносчиков и хранителей многих арбовирусов.

В1937 г. экспедицией советских ученых под руководством

Л.А. Зильбера выявлены источники, переносчики и возбуди тель клещевого энцефалита. Многолетняя динамика заболе ваемости клещевым энцефалитом на территории РФ пред-

367

Рис. 9.6. Многолетняя динамика заболеваемости клещевым энцефа литом на территории Российской Федерации.

ставлена на рис. 9.6. В последующие годы доказана роль иксодовых клещей в "хранении0 микроорганизмов различных таксономических групп, например вируса клещевого энцефа лита, кемеровской, крымской, омской геморрагических лихо радок, лихорадки Западного Нила; риккетсии клещевого сып ного тифа Северной Азии и Ку-лихорадки.

Аргасовые клещи — убежищные кровососы, они питаются

на любом позвоночном от рептилий до человека, обладают способностью голодать в течение нескольких лет. В результате их жизненный цикл может растягиваться до 20—25 лет, что определяет возможность длительного хранения арбовирусов в аргасовых клещах и формирования стойких природных очагов этих болезней. Так, биологические и экологические особенно сти клещей привели к тому, что ареал адаптированных к ним арбовирусов расширился до границ ареала самих клещей.

Птицы участвуют в формировании природных очагов вследствие разнообразных экологических связей с окружаю щей средой и доступности их для кровососущих членистоно гих — переносчиков и хранителей патогенных микроорганиз мов. На территории Российской Федерации описано около 20 инфекционных болезней человека, заражение которыми про исходит от птиц. В их числе вирусные, риккетсиозные, бакте риальные инфекции и гельминтозы. Более 200 видов птиц из вестны как носители возбудителей различных болезней, в том числе клещевого энцефалита, орнитоза, коксиеллеза и др. Эк топаразитами птиц являются клещи, комары, блохи. На пти цах обнаружено несколько видов клещей. Степень их заклещевения зависит от мест гнездования и способа добывания пищи: чем больше они связаны с землей, тем значительнее их роль как "кормителей" и носителей личинок и нимф клещей.

368

Особая роль птиц заключается в их способности мигрировать на большие расстояния — перелетать с одного континента на другой дважды в год по одним и тем же маршрутам. Перелет ные птицы и адаптированные к ним эктопаразиты представ ляют мощный фактор, создающий и поддерживающий при родные очаги геморрагических лихорадок и других арбовирусных инфекций среди людей и животных от территории Афри ки, Центральной и Средней Азии до побережья Охотского моря и Чукотки.

Идет постоянное выявление новых природных очагов ин фекционных болезней. В конце XX столетия описаны высоко контагиозные вирусные геморрагические лихорадки: Марбурга (1967), Ласса (1969), Эбола (1976). Поиск природного ре зервуара возбудителя лихорадок Марбурга и Эбола среди жи вотных и членистоногих пока результата не дал. Высказано предположение, что возбудители этих лихорадок, отнесенные к флавовирусам, являются вирусами растений.

Природные очаги геморрагической лихорадки Ласса связы вают с популяцией африканской многососковой крысы Mastomys natalensis, которая является пожизненным носителем возбудителя, выделяя его в больших количествах с мочой. Эти грызуны обитают вблизи жилища человека в Экваториальной Африке.

В 1983 г. описаны природные очаги системного клещевого боррелиоза (болезнь Лайма). Резервуаром сохранения боррелий являются более 200 видов диких позвоночных животных, из них около 130 — мелкие млекопитающие, и 100 видов птиц. На территориях с развитым животноводством источни ком инфекции могут быть сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот), но их значение как резер вуара инфекции невелико. Переносчик возбудителя — иксо довый клещ. Основное эпидемиологическое значение имеют клещи Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus. Природные очаги приурочены главным образом к лесным ландшафтам умерен ного климатического пояса, что связано с ареалом тех видов клещей, которые служат основными переносчиками возбуди теля.

Передача возбудителя в природных очагах Лайм-боррелио- за происходит между клещами и дикими животными. Нимфы и личинки клещей питаются в основном на грызунах, а имаго на крупных животных, например белохвостых оленях.

Заражение человека происходит на территории природного очага при инокуляции возбудителя со слюной клеща, причем первые же порции слюны содержат достаточную для инфици рования дозу боррелий. Возможно также инфицирование че ловека пищевым путем, например через сырое молоко (пре имущественно козье) и другие молочные продукты без терми ческой обработки, полученные от больных животных. Боль-

369

ной человек не представляет опасности для окружающих как источник инфекции. Однако возбудитель Лайм-боррелиоза может передаваться через плаценту от больной женщины пло ду. Хотя этот путь передачи и доказан, но практически неиз вестны закономерности инфекционного процесса, развиваю щегося в этих случаях у плода и новорожденного.

По уровню заболеваемости Лайм-боррелиоз является ос новным среди клещевых инфекций. Интенсивность заболе ваемости сельского и городского населения примерно одина кова, причем последние заражаются главным образом в при городных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках. Сезонная заболеваемость связана с периодами активности клещей разных видов, как в начале лета, так и к осени.

Человек заражается природно-очаговой болезнью в силу особенностей своего социального поведения, попадая на тер риторию природного очага. При этом человек является слу чайным, временным хозяином, как правило, биологическим тупиком для возбудителя (паразита).

Эпизоотолого-эпидемиологический надзор является основой для координации деятельности санитарно-эпидемиологиче ской, ветеринарной и других заинтересованных служб и ве домств в целях рационализации планирования и осуществле ния мероприятий по управлению эпизоотическим и эпидеми ческим процессами при конкретных инфекциях.

Основными принципами эпизоотолого-эпидемиологиче- ского надзора за зоонозами являются:

•комплексный (медико-ветеринарный) подход к органи зации надзора;

•учет как эпизоотологической, так и эпидемиологиче ской специфики каждой нозологической формы, взятой под наблюдение;

•активный, систематический и динамичный сбор, анализ

иоценка эпизоотологической, эпидемиологической и другой информации (статистической, микробиологиче ской, иммунологической и др.);

•постоянный и оперативный обмен информацией между медицинской, ветеринарной и другими заинтересован ными службами;

•комплексность управленческих решений, принимаемых всеми заинтересованными службами.

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Природно-очаговую триаду составляют: а) популяция вос приимчивого животного; б) восприимчивые люди; в) по пуляция переносчиков; г) возбудитель; д) абиотические объекты.

370