эпидемиология / 6377578

.pdf2.На формирование природных очагов инфекционных бо лезней влияют: а) ландшафт; б) климат; в) видовой состав животного мира; г) численность населения; д) синантропные грызуны; е) зимоспящие грызуны; ж) перелетные птицы.

3.К природно-очаговым инфекционным (паразитарным) бо лезням относят: а) геморрагические лихорадки; б) туляре мию; в) чуму; г) эшерихиоз; д) кампилобактериоз; е) кле щевой энцефалит; ж) лептоспироз; з) малярию; и) Лаймборрелиоз.

4.Резервуаром сохранения возбудителя инфекционной бо

лезни в природном очаге являются клещи, так как они а) подвижны, мигрируют на большие расстояния; б) спо собны к трансфазовой передаче возбудителя; в) способны

к трансовариальной передаче возбудителя.

5.Резервуаром сохранения возбудителя инфекционной бо лезни в природном очаге считают птиц, так как они явля ются: а) источником возбудителя инфекции; б) кормите лем эктопаразитов — переносчиком возбудителя; в) меха ническими переносчиками возбудителя.

6.Составьте перечень животных, сформировавших в России природные очаги чумы (А), туляремии (Б): а) сурки; б) сус лики; в) песчанки; г) белки; д) ондатры; е) водяные кры сы; ж) полевки; з) зайцы; и) кроты; к) лемминги.

7. Переносчиками чумных бактерий являются: а) комары; б) клопы; в) вши; г) блохи; д) клещи.

8. В каких ландшафтных зонах существуют природные очаги чумы (А), туляремии (Б): а) пустыни; б) полупустыни; в) степи; г) леса; д) горные районы; е) тундра; ж) болота.

9.Появлению природно-очаговых инфекционных (парази тарных) болезней у людей способствуют: а) хозяйственное освоение новых территорий; б) экспедиционная деятель ность; в) туристические походы; г) климат.

10.Возможные пути заражения людей на территории природ ных очагов инфекционных болезней: а) укусы кровососу щих переносчиков; б) контактный путь; в) через заражен ную воду; г) воздушно-капельный; д) воздушно-пылевой.

11.Турист, возвратившийся из похода по лесу, обнаружил на шее присосавшегося клеща. Как его удалить?

12.Природно-очаговые болезни: а) антропонозы; б) транс миссивные зоонозы; в) нетрансмиссивные зоонозы; г) антропозоонозы; д) сапронозы.

ОТВЕТЫ

1.а, в, г.

2.а, б, в, е, ж.

3.а, б, в, е, ж, и.

371

4.б, в.

5.а, б.

6.А — а, б, в, ж; Б — д, е, ж, з, к.

7.г.

8.А — а, б, в, д; Б — а, б, в, г, д, е, ж.

9.а, б, в.

10.а, б, в, д.

11.Осторожно смазать тело клеща жиром или кремом. При этом жировой слой закроет дыхальца клеща, расположенные за последней парой ног, после этого клещ отпадает или легко снимается при осторожном покачивании его пинцетом. Нель зя резко отрывать присосавшегося клеща, так как при этом хоботок и слюнной аппарат могут остаться в ранке, что про длит возможность заражения человека.

12.б, в, д.

Глава 10 ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) вызывает антропонозную инфекцию с преобладанием контактного механиз ма передачи возбудителя. Она характеризуется прогресси рующим поражением иммунной системы, приводящим к развитию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) и смерти от вторичных заболеваний.

Основные вопросы темы

1.Характеристика возбудителя ВИЧ-инфекции.

2.Источник возбудителя инфекции.

3.Механизм передачи, пути и факторы его реализации.

4.Контингенты возможного риска заражения.

5.Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции.

6.Профилактика ВИЧ-инфекции и меры борьбы с ее распро странением.

7.Права и обязанности ВИЧ-инфицированных.

Характеристика возбудителя. Вирус иммунодефицита чело века (ВИЧ) относится к семейству ретровирусов (Retroviridae), подсемейству медленных вирусов (Lentivirus).

Известно 7 видов лентивирусов, из которых 6 являются па тогенными для животных и лишь один (ВИЧ) вызывает забо левание человека. Вирус иммунодефицита человека (Human immunodificiency virus — HIV) был выделен в 1983 г. во Фран ции в институте Пастера из лейкоцитов крови пациента с лимфаденопатией.

Описано 2 серотипа вируса: ВИЧ-1 и ВИЧ-2, различаю щиеся по структурным и антигенным характеристикам. Наи большее эпидемиологическое значение имеет ВИЧ-1, кото рый доминирует в современной пандемии. Территориальное распространение ВИЧ и поражаемые группы населения при ведены на схеме 10.1.

Штаммы вируса иммунодефицита человека первого серо типа разделены на три ipynnbi: М, N, О.

Вгруппе М выделено 10 субтипов, обозначенных: А, В, С, D, Fl, F2, J, Н, G и К.

Вестественных условиях ВИЧ может сохраняться в высу шенном биосубстрате в течение нескольких часов, в жидко стях, содержащих большое количество вирусных частиц, таких как кровь и эякулят, в течение нескольких дней, а в заморо женной сыворотке крови — до нескольких лет.

Нагревание до температуры 56 °С в течение 30 мин приво-

373

Сх е м а 10.1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИЧ

ИПОРАЖАЕМЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

Вирусы иммунодефицита

|

Поражаемые контингенты |

Вирус иммунодефицита |

Дети |

человека — 1 (ВИЧ-1) |

гемотрансфузии |

Центральная Африка |

гемофилия |

Европа |

родители с ВИЧ-инфекцией |

Азия |

парентеральные манипуляции |

Америка |

трансплантация органов и тканей |

Вирус иммунодефицита |

Взрослые |

человека — 2 (ВИЧ-2) |

гемотрансфузии |

Западная Африка |

гемофилия |

Америка |

парентеральные манипуляции |

Европа |

гомосексуальные связи |

Азия |

гетеросексуальные связи |

|

трансплантация органов и тканей |

дит к снижению инфекционного титра вируса в 100 раз, при 70—80 °С вирус гибнет через 10 мин; через 1 мин инактивируется 70 % этиловым спиртом, 0,5 % раствором гипохлорита натрия, 1 % глутаральдегидом, 6 % перекисью водорода. ВИЧ относительно малочувствителен к УФ-облучению, ионизи рующей радиации.

Источник возбудителя инфекции. Источник — ВИЧ-заражен-

ный человек, находящийся в любой стадии болезни, в том числе и в

периоде инкубации. Вирус иммунодефицита человека может на ходиться во всех биологических жидкостях (кровь, сперма, ва гинальный секрет, грудное молоко, слюна, слезы, пот и др.), преодолевает трансплацентарный барьер. Однако содержание вирусных частиц в биологических жидкостях различно, что и определяет их неодинаковое эпидемиологическое значение.

Механизм передачи. Передача ВИЧ осуществляется сле дующими механизмами: естественными — контактным, вер тикальным и искусственным (артифициальным). Пути реали зации механизмов передачи возбудителя разнообразны: поло вой, трансплацентарный, парентеральный (инъекционный, трансфузионный, трансплантационный). Доминирующим ме ханизмом передачи возбудителя является контактный, реали зуемый половым путем. Основная роль полового пути переда чи обусловлена высокой концентрацией вируса в сперме и ва гинальном секрете.

Реальность передачи ВИЧ в направлении мужчина — муж чине, мужчина — женщине и женщина — мужчине общепри знанна.

374

Вертикальный механизм передачи ВИЧ реализуется в 25— 35 % случаев у инфицированных беременных. Заражение ре бенка может произойти и во время акта родов, а также при грудном вскармливании, причем передача вируса идет не только от инфицированной матери ребенку, но и от инфици рованного ребенка кормящей женщине.

Вирус иммунодефицита передается при переливании ин фицированной цельной крови и изготовленных из нее про дуктов (эритроцитной массы, тромбоцитов, свежей и заморо женной плазмы). При переливании крови от ВИЧ-серопози- тивных доноров реципиенты инфицируются в 90 % случаев. Нормальный человеческий иммуноглобулин и альбумин не представляют опасности, так как технология получения этих препаратов и этапы контроля сырья исключают инфициро ванность ВИЧ.

В условиях стационара парентеральный путь передачи ВИЧ ассоциирован с вероятностью заражения пациентов и меди цинского персонала. Наиболее активно этот путь реализуется среди "инъекционных" наркоманов.

Относительно редкими, но возможными вариантами зара жения являются трансплантация органов, тканей и искусст венное оплодотворение женщин.

Передача ВИЧ воздушно-капельным, пищевым, водным, трансмиссивным путями не доказана.

Важная роль в распространении ВИЧ-инфекции принадле жит разнообразным факторам демографического, медицин ского, социального, экономического, культурного и поведен ческого характера.

Контингенты возможного риска заражения. Степень риска инфицирования ВИЧ неодинакова для различных групп насе ления, соответственно можно выделить контингенты высоко го риска заражения: гомо-, бисексуалисты, "инъекционные нар команы", реципиенты крови и ее продуктов, проститутки, бро дяги, сторонники свободной любви, персонал гостиниц, воз душных линий международного транспорта, военнослужащие, моряки, иммигранты, беженцы, сезонные рабочие, туристы.

Риск инфицирования медицинских работников зависит от специальности, должностного статуса, дозы инфекта, степени контакта с инфицированной кровью. Установлено, что про фессиональное заражение может произойти в результате слу чайных уколов острыми медицинскими инструментами, контаминированными возбудителем, реже — при попадании кро ви на слизистые оболочки или на кожу и слизистые оболочки.

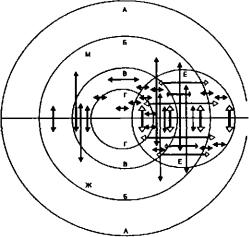

В обобщенном виде взаимоотношения между контингентами риска инфицирования ВИЧ и путями, реализующими ме ханизмы передачи возбудителя, представлены на рис. 10.1.

Восприимчивость к ВИЧ-инфекции высока и определяется гено-, фенотипическим полиморфизмом индивидуумов, что

375

Рис. 10.1. Пути передачи ВИЧ и уязвимые контин гента (по В. В. Покров скому).

Условные обозначения: круг А — все население данной территории (страны), Б — сексуально активная часть населения, В — бисексуаль ная часть населения, Г — го мосексуальная часть населе ния, Е — наркоманы; сектор Ж — женская половина на селения; М — мужская по ловина населения; черные стрелки — возможное на правление половой передачи ВИЧ, белые — возможное направление парентеральной передачи ВИЧ при употреб лении наркотиков.

может проявиться как в полном (или неполном) ограничении возможности инфицирования ВИЧ, так и в ускорении либо снижении темпов развития клинических симптомов инфек ции. Описано три гена (CCR5, CCR2 и SDF1), контролирую щих синтез молекул и участвующих в проникновении ВИЧ в клетки хозяина.

Эпидемический процесс характеризуется распространением инфекции ВИЧ на всех континентах, ростом числа зарегист рированных инфицированных лиц, больных и погибших от СПИДа.

Впервые синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) был описан в 1981 г. Долгие годы ВИЧ-инфекцию и ее заклю чительную стадию СПИД рассматривали как болезнь гомо сексуалистов и наркоманов. В настоящее время ВИЧ/СПИД — важнейшая медико-социальная проблема, так как число забо левших и инфицированных продолжает неуклонно расти во всем мире.

В начале 80-х годов XX столетия наибольшее число зареги стрированных случаев ВИЧ-инфекции приходилось на Цен тральную Африку и США, а к концу 2000 г. в эпидемию уже вовлечены все континенты. В странах Африки к югу от Саха ры число взрослых и детей, существующих с ВИЧ/СПИДом, составило 25,3 млн. На Ближнем Востоке и севере Африки за регистрировано 400 тыс. ВИЧ-инфицированных, а в Южной и Юго-Восточной Азии — 5,8 млн человек; 640 тыс. — в Тихо океанском регионе и странах Восточной Азии. На американ ском континенте, включая страны Карибского бассейна, вы явлено 2,36 млн больных ВИЧ-инфекцией; в странах Восточ-

376

ной Европы и Центральной Азии — 700 тыс., а в Западной Европе — 540 тыс. ВИЧ-инфицированных. В Новой Зеландии и Австралии зарегистрировано 15 тыс. больных ВИЧ-инфек цией. Приведенные цифры позволяют сделать заключение, что эпидемический процесс ВИЧ-инфекции приобрел черты глобальной пандемии.

Таким образом, согласно экспертным оценкам ВОЗ в 2000 г., число новых случаев ВИЧ-инфекции в мире состави ло 53 млн, причем 600 тыс. приходилось на детей. В после дующее десятилетие при отсутствии эффективного антиретровирусного лечения и ухода эти лица пополнят ряды тех, кто уже умер от СПИДа, не менее 4,3 млн из них будут дети, ко торые не доживут до своего 15-летия. С момента первого кли нического случая СПИДа умерло уже около 22 млн человек.

В России ВИЧ-инфекцию регистрируют с 1986 г., первона чально среди иностранцев, преимущественно выходцев из Африки, а с 1987 г. и среди граждан бывшего СССР. В 1998— 2000 гг. больные и ВИЧ-инфицированные выявлены в 87 из 89 административных регионов Российской Федерации.

Зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции были обуслов лены различными генетическими вариантами ВИЧ-1 (подти пы А, В, С, D, G, Н), а также рекомбинантной формой CRF01-AE. Однако до 93 % всех зарегистрированных случаев было вызвано ВИЧ-1 подтипом А.

С 1997 г. среди наркоманов выявлено три варианта вируса: подтипы А, В и рекомбинантная форма CRF04-AB. Рекомбинантный вариант ВИЧ (CRF04-AB) преобладает в циркуляции на территории Калининградской области.

До середины 90-х годов основным путем передачи ВИЧ был половой, что определяло своеобразие эпидемического процесса ВИЧ-инфекции. Со второй половины 1996 г. веду щий путь передачи ВИЧ меняется. На первое место выходит "инъекционный" — среди наркоманов, практикующих внутри венное введение психоактивных веществ. В конце XX в. в Российской Федерации показатель инфицированное™ среди наркоманов достиг 1056,38 на 100 тыс. обследованных, т. е. инфицированы ВИЧ не менее 1 % всех потребителей психо тропных веществ.

Отмечено увеличение беременных, инфицированных ВИЧ, что привело к росту числа детей, рожденных ВИЧ-инфициро ванными матерями.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация обусловлена продолжающимся распространением наркомании, снижением нравственного уровня, рискованным сексуальным поведением лиц молодого возраста.

Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией и ее административно-территориальное распространение в РФ приведена на рис. 10.2, 10.3.

377

Абс. число

»Показатель на 100 тыс. населения

Рис. 10.2. Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией

на территории Российской Федерации.

Ч и с л о с л у ч а е в В И Ч - и н ф е к ц и и

Рис 10.3. Распределение зарегистрированных случаев ВИЧ-инфек

ции на территории Российской Федерации на 31.12.98 г.

378

Рис. 10.4. Передача ВИЧ от первого больного СПИДом российского гражданина К. в период до 1996 г. (по В. В. Покровскому).

Условные обозначения: точечная линия — использование одного и того же нестерильного медицинского инструмента для парентерального введения ле карственных препаратов или наркотиков; кружок символизирует женщину, квадрат — мужчину, черный кружок или квадрат — серопозитивных к ВИЧ, кружок или квадрат с вопросом — идентифицированных, но не обследован ных по тем или иным причинам лиц, цифра около кружка или квадрата — порядковый номер лица.

Сведения о заболеваемости изменяются достаточно быст ро, достоверность их зависит от качества использованных ди агностических систем и контингентов обследуемых лиц. Ос новная группа больных — лица молодого возраста, чаще муж чины. Наибольшая летальность отмечена также в молодом возрасте. Особенностью инфекции является длительный ин кубационный период, он может продолжаться от 2—7 нед до 3 мес, в отдельных случаях — до 1 года. Эпидемиологические расследования свидетельствуют о гнездности заболеваний, группирующихся вокруг одного источника, например полово го партнера (рис. 10.4) или (в прошлом) донора крови, спермы.

Лабораторная диагностика. Для подтверждения диагноза

379

ВИЧ-инфекции используют вирусологический, молекулярногенетический (ПЦР) и серологический (ИФА, иммунный блоттинг) методы. Стандартная и наиболее доступная проце дура — выявление антител к ВИЧ в ИФА с последующим подтверждением их специфичности в реакции иммунного блотгинга.

Антитела к ВИЧ появляются в период от 2 нед до 3 мес с момента заражения. В некоторых случаях этот срок удлиняет ся до 6 мес и более. При выявлении первого положительного результата в ИФА анализ проводят еще дважды с разными се риями ИФА тест-системы. Если в этом случае получен поло жительный ответ, сыворотку крови направляют на исследова ние методом иммунного блотгинга. Результаты иммунного блотгинга могут быть оценены как положительные, сомни тельные и отрицательные.

Для диагностики ВИЧ-инфекции имеется тест-система для постановки полимеразной цепной реакции — количественный вариант, который позволяет оценить репликативную актив ность ВИЧ, т. е. определить вирусную нагрузку. В стадии пер вичных проявлений вирусная нагрузка составляет обычно не сколько тысяч копий в 1 мкл. В стадии вторичных заболева ний уровень размножающегося ВИЧ достигает сотен тысяч копий в 1 мкл и миллиона — при СПИДе.

Стойкая высокая концентрация ВИЧ на ранней стадии бо лезни является плохим прогностическим признаком, свиде тельствующим об агрессивности вируса.

У детей для установления или исключения врожденной ВИЧ-инфекции требуется длительный период наблюдения (не менее 3 лет). Обнаружение антител к ВИЧ у ребенка в первые 6—12 мес после рождения не позволяет диагностировать ВИЧ-инфекцию, так как это могут быть материнские антите ла. Только обнаружение антител у ребенка в возрасте 18 мес и старше может свидетельствовать о ВИЧ-инфекции.

При сообщении больному диагноза ВИЧ-инфекции, выяв ленной впервые, следует предусмотреть психологическую по мощь.

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Знание эпидемиологических и клинических особенностей ВИЧ-инфекции позволило разработать комплекс профилакти ческих и противоэпидемических мероприятий. Эксперты ВОЗ все разнообразие профилактических мер при ВИЧ-инфекции свели к четырем основным:

•разрыв половой и перинатальной передачи ВИЧ;

•контроль переливаемой крови и ее препаратов;

380