6 курс / Неонатология / Неонатология_Н_П_Шабалов_7_е_издание_Том_2_2020

.pdfУ новорожденных КА проявляется клиническими признаками НК и отставанием в физическом развитии. Для КА характерно повышенное артериальное давление на руках при пониженном на ногах. Нередко ослаблена или отсутствует пульсация бедренной артерии. Измерять АД следует на обеих руках и одной ноге. У детей 1-го месяца или при наличии НК давление на руках и ногах может быть одинаково даже при выраженной коарктации. Особое место занимают выраженные предуктальные КА или перерывы дуги аорты, когда основная роль жизнеобеспечения и системного выброса принадлежит ОАП, с током из легочной артерии в нисходящую аорту, ниже места сужения. Диагностику и своевременное лечение надо начинать с первых суток после рождения.

Лечение. Назначают простагландин Е1 для поддержания артериального протока открытым, компенсируют метаболический ацидоз. Дети с таким диагнозом требуют срочного оперативного лечения. Операция заключается в пластике

суженного участка аорты лоскутом из подключичной артерии или иссечении суженного участка аорты с анастомозированием аорты конец в конец или протяженной пластикой дуги аорты заплатами. В отдаленном периоде возможно развитие рекоарктации аорты. Рекоарктация чаще возникает у тех больных, которым в раннем возрасте выполнено анастомозирование «конец в конец». Эти больные подлежат баллонной дилатации суженного участка аорты в ходе зондирования сердца. Иногда требуется повторное оперативное лечение.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Назовите основные группы причин цианоза у новорожденных.

2.Перечислите виды сердечных аритмий у новорожденных, тактику лечения при них.

3.Опишите клиническую картину и тактику лечения при сердечной недостаточности у новорожденных.

4.Какова клиническая картина и тактика лечения при шоке у новорожденных?

5.Разъясните, что такое синдром персистирующего фетального кровообращения, каков его патогенез и какова тактика лечебных мероприятий при его наличии у новорожденных.

6.Наметьте тактику диагностических мероприятий при подозрении на врожденный порок сердца.

Глава 20. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 20.1. СИНДРОМ РВОТ И СРЫГИВАНИЙ

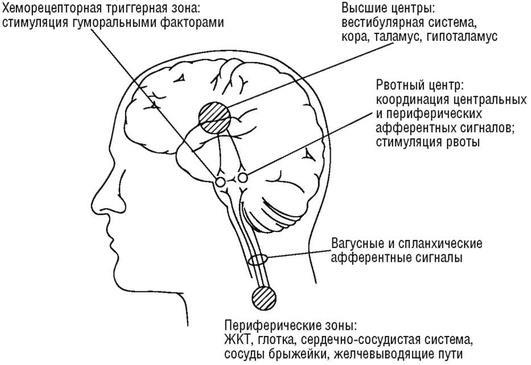

Рвота - непроизвольное и стремительное выбрасывание содержимого пищеварительного тракта, в основном желудка, через рот (иногда и через нос), которое является результатом активного сокращения брюшных мышц и диафрагмы и, в меньшей степени, самого желудка. Рвота часто является защитной реакцией пищеварительной системы на попадание или образование в организме токсических или других вредных веществ. Рвота представляет собой сложный рефлекторный акт, который осуществляется с участием рвотного центра (рис. 20.1). Этот центр локализуется в продолговатом мозге в области ретикулярной формации. Вблизи него расположены дыхательный, со-судодвигательный, кашлевой и другие вегетативные центры. Все они тесно связаны не только в анатомическом, но и в функциональном отношении, вследствие этого рвота сопровождается реакциями, обусловленными раздражением этих центров (изменением дыхания, циркуляторными расстройствами, саливацией). Рядом с рвотным центром, снаружи от гематоэнцефалического барьера, находится пусковая хеморецептивная зона. Возбуждение рвотного центра происходит при повышении внутричерепного давления, под воздействием импульсов со стороны лабиринта, при раздражении рефлексогенных зон (глотка, коронарные сосуды, брюшина, мезентериальные сосуды, желчные протоки).

Повышение давления в желудке, различных отделах тонкой и толстой кишки также может вызвать рвоту. Пусковая хеморецептивная зона реагирует непосредственно на воздействие химических веществ (лекарств, токсинов), импульсы оттуда передаются рвотному центру. Рвотные импульсы иногда сочетаются с болевыми. Очень сильная боль любого генеза может вызвать рвоту.

Афферентные импульсы достигают рвотного центра через блуждающий и симпатический нервы, эфферентные идут по V, IX, X парам черепно-мозговых нервов к нёбу, глотке, гортани, пищеводу, желудку, диафрагме, а через спинной мозг - к поперечно-полосатой мускулатуре грудной клетки и брюшной стенки. Нейромедиаторами рвотных реакций являются дофамин и энке-фалины.

Рвоте может предшествовать тошнота, сопровождающаяся вегетососуди-стыми реакциями. У новорожденных она может проявляться беспокойством,

отказом от еды, высовыванием кончика языка, выталкиванием соски, бледностью, тахикардией.

Рис. 20.1. Рвотный центр и его связи

Срыгивания отличаются от рвоты тем, что при этом съеденная пища выделяется без усилий, без выраженных сокращений мускулатуры брюшной стенки. Общее состояние ребенка не нарушается, выброс желудочного содержимого менее энергичен, ребенок как бы «сливает» молоко изо рта сразу или через небольшой промежуток после кормления. Срыгивания не сопровождаются вегетативными симптомами, не отражаются на поведении, аппетите, настроении ребенка.

Склонность к срыгиваниям - одна из характерных черт новорожденных и детей первых месяцев жизни. Это обусловлено определенными особенностями строения верхних отделов пищеварительного тракта в этом возрасте. Слабость кардиального сфинктера при хорошо развитом пилорическом; горизонтальное расположение желудка и форма его в виде «мешка»; высокое давление в брюшной полости, наконец, горизонтальное положение самого ребенка и большой объем питания, который он начинает получать уже к двухнедельному возрасту (1/5 от массы тела в сутки), предрасполагают к возникновению срыгиваний у вполне здоровых новорожденных.

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

В основе функциональных рвот и срыгиваний у детей первых месяцев жизни могут лежать разные механизмы:

•нарушение координации глотания и перистальтики пищевода;

•низкая саливация;

•недостаточная перистальтика желудка и кишечника;

•замедленная эвакуация из желудка;

•повышение постпрандиального растяжения желудка;

•пилороспазм.

В большинстве случаев эти механизмы являются результатом незрелости как нейровегетативной, так и интрамуральной и гормональной системы регуляции моторной функции, по мере созревания этих систем функциональные рвоты и срыгивания самопроизвольно проходят в течение первого полугодия жизни.

Срыгивания и рвоты могут быть одним из важных симптомов многих заболеваний. По классификации Э. Керпель-Фрониуса (1975), рвоты можно разделить на две группы.

I. Первичные - когда патология, как причина, находится в желудочно-кишечном тракте.

II. Вторичные - когда причина находится вне пищеварительного тракта.

С точки зрения лечебных мероприятий, важно дальнейшее подразделение желудочнокишечных форм на функциональные и органические. Последние у новорожденных сводятся к порокам развития желудочно-кишечного тракта. Вторичные (симптоматические) рвоты можно условно разделить на три основные группы причин:

1)инфекционные заболевания;

2)церебральная патология;

3)нарушения обмена веществ.

20.2. ПЕРВИЧНЫЕ (ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ) ФОРМЫ СРЫГИВАНИЙ И РВОТ

20.2.1. Функциональные формы срыгиваний и рвот

К функциональным следует относить заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых нарушения моторной функции, лежащие в основе регур-гитации, не связаны с органическим препятствием для прохождения пищи. Срыгивания могут рассматриваться как одна из форм функциональных расстройств ЖКТ.

Срыгивания чаще одного раза в день наблюдаются у 67% здоровых детей до 4-месячного возраста. Многие родители считают срыгивания проявлением патологии; 24% обращаются по этому поводу к врачу в первые 6 мес жизни ребенка. Однако у большинства здоровых детей они самопроизвольно проходят в течение первого года жизни, сохраняясь лишь у 5% детей 10-12 мес. И поэтому в случаях нормального развития ребенка в целом, отсутствия каких-либо других патологических симптомов срыгивания могут расцениваться как функциональные.

С другой стороны, срыгивания могут быть проявлением и органических заболеваний, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), аномалии ЖКТ и другой патологии. Недоношенность, задержка развития, врожденные аномалии орофарингеальной зоны, грудной клетки, легких, ЦНС, сердца, другие пороки ЖКТ являются факторами риска органических причин рвот и срыгиваний. Нарушение весовых прибавок, появление таких симптомов тревоги, как

кровь в рвотных массах, скрытая кровь в стуле, анемия или отказ от пищи, затруднение

глотания, должны склонять врача к оценке в пользу ГЭРБ. Более того, срыгивания, ассоциированные с ранним насыщением, отказом от пищи или выраженным беспокойством и криком, сопровождающиеся или не сопровождающиеся нарушениями развития, могут быть следствием болей или эмоционального возбуждения ребенка и вряд ли могут расцениваться как функциональные. Во всех этих случаях необходимо рентгенологическое и эндоскопическое исследование (см. ниже). Срыгивания, продолжающиеся в течение всего первого года жизни, требуют исключения врожденной аномалии, прежде всего мальротации или антропилорической обструкции. Аллергия к белку коровьего молока может быть причиной частых срыгиваний у детей с проявлениями атопического дерматита.

В соответствии с Римскими критериями IV (2016), критериями функционального характера срыгиваний у ребенка от 3 нед до 12 мес, здорового в других отношениях, являются следующие:

1) срыгивания 2 и более раз в день на протяжении 3 нед и более;

2) отсутствие отрыжки, рвоты с кровью, аспирации, апноэ, задержки развития, трудностей при проглатывании пищи и вскармливании, необычных поз.

В случаях соответствия этим критериям ребенка не следует подвергать излишним инвазивным исследованиям. Для правильной оценки клинической ситуации очень важным является анамнез и характер естественного течения синдрома регургитации, в частности спонтанное улучшение, поэтому первой задачей лечения является успокоение родителей. Эффективное успокоение включает следующее: (1) чуткое, внимательное отношение к высказанным и невысказанным опасениям и страхам родителей и точные ответы на их вопросы, такие как: Что случилось с моим ребенком? Опасно ли это? Пройдет ли это? Что мы можем сделать? и (2) обещание продолжить динамическое наблюдение и оценку. Симптомы можно уменьшить некоторыми изменениями в уходе. Следует рекомендовать более частое кормление, обязательно в положении сидя с ребенком на руках, когда его головка приподнята на 45-60°. После кормления следует подержать ребенка в вертикальном положении («солдатиком»). При недостаточной эффективности этих мер для детей на естественном вскармливании можно рекомендовать загустители грудного молока. Загуститель разводят в небольшом количестве сцеженного молока и дают в начале кормления грудью. При искусственном вскармливании назначают формулы (смеси) с загустителями. В качестве загустителей в формулах (молочных смесях) используют рисовый или картофельный крахмал («Энфамил АР», «НАН Комфорт АР», «Нутрилак АР») или камедь бобов средиземноморской акации («Фрисовом АР», «Нутрилон Комфорт АР»). Формулы (смеси) с крахмалом назначают в полном объеме, а смеси с камедью дают в отдельном рожке в конце кормления, после приема стандартной смеси, начиная с 30,0 мл, затем при необходимости дозу повышают и подбирают индивидуально. Метаанализ 14 рандомизированных

исследований эффективности формул (смесей) с загустителями при функциональных срыгиваниях подтвердил их умеренную эффективность независимо от типа загустителя.

Положение ребенка на левом боку и с возвышенным головным концом также уменьшает срыгивания. Медикаментозные препараты обычно не редуцируют симптомы, поэтому назначаются только в случае установленного диагноза ГЭРБ.

20.2.2. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Этиология и патогенез. Нижний пищеводный сфинктер (НПС) представляет собой скорее физиологическое, чем анатомическое понятие и характеризуется зоной повышенного давления, распространяющейся от желудка на 1-2 см выше диафрагмы. В формировании запирательного механизма НПС участвует целый ряд компонентов:

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

1)мышечный;

2)диафрагмальный;

3)сосудистый;

4)клапан Губарева;

5)угол Гиса.

В отношении давления НПС у новорожденных в литературе имеются противоречивые данные: при манометрии оказалось, что давление НПС уже после рождения составляет 2021 мм рт.ст., что лишь немногим ниже, чем у взрослых. Однако пищеводно-желудочный переход у новорожденных расположен на уровне ножек диафрагмы, замыкание кардии обеспечивается клапанным аппаратом Губарева, основную роль играет угол Гиса. У здоровых детей грудного возраста угол Гиса меньше или равен 90°. Увеличение его более 90° приводит к нарушению замыкания кардии и обусловливает появление недостаточности желудочно-пищеводного перехода. На величину угла Гиса влияют уровень газового пузыря в желудке, форма и положение желудка, расположение внутренних органов.

Моторика пищевода определяется балансом между ингибирующей NO-ергической иннервацией и стимулирующей холинергической. Недостаточность НПС у новорожденных может быть следствием незрелости интраму-ральных ганглиев (особенно у недоношенных) и нарушениями иннервации в результате травматически-гипоксического поражения головного и спинного мозга. Имеет значение дисбаланс гастроинтестинальных гормонов (гастрина, секретина, холецистокинина, мотилина, вазоактивного интестинального пептида), а также повышение внутрибрюшного и внутрижелудочного давления при целом ряде заболеваний. При несмыкании НПС нарушается желу-дочно- пищеводный барьер, что приводит к гастроэзофагеальному рефлюксу (ГЭР). В физиологических условиях рН в пищеводе нейтральный или слабощелочной (6,5-7,5), при попадании в пищевод кислого содержимого желудка рН снижается, критическим является снижение рН в пищеводе ниже 4, так как при этом из пепсиногена 1 образуется пепсин, наиболее агрессивный фермент желудочного сока. Однако у новорожденных рН в желудке обычно составляет

5,5-6,0, поэтому даже при наличии ГЭР рН в пищеводе может оставаться на субнормальных значениях, тем не менее, учитывая преимущественную выработку в этом возрасте пепсиногена 2, агрессивное воздействие на слизистую оболочку пищевода может осуществляться даже при слабокислых значениях рН рефлюктата.

Различают физиологический и патологический ГЭР. Физиологический ГЭР возникает вследствие наблюдаемых и в норме спонтанных расслаблений (СР) НПС, повышения давления в желудке после еды, имеет небольшую продолжительность и не сопровождается клиническими симптомами. СР НПС в норме возникают с частотой 5-6 эпизодов в час, в это время НПС расслабляется полностью, давление в нем сравнивается с давлением в желудке, продолжительность СР составляет 5-35 с. После еды частота и продолжительность СР могут возрастать, но при этом из желудка в пищевод забрасывается молоко, имеющее нейтральный рН, что не вызывает раздражения пищевода и может рассматриваться как допустимый физиологический ГЭР.

Патологический ГЭР является причиной ГЭРБ и сопровождается клиническими симптомами. Причиной его являются снижение базального давления в зоне НПС, более частые и длительные эпизоды СР, повышение давления в желудке вследствие нарушения постпрандиальной аккомодации и замедления эвакуации. При воспалительных изменениях слизистой оболочки пищевода снижается амплитуда его сокращений и клиренс. Тем самым создаются условия для более длительного контакта желудочного

содержимого со слизистой оболочкой пищевода. Степень поражения последней тем сильнее, чем больше продолжительность и частота ГЭР, агрессивные свойства рефлюктата (соляная кислота, пепсин, желчь) и меньше защитные механизмы (саливация, слизистый барьер, регенерация эпителия, кровоснабжение).

Клиническая картина. ГЭРБ проявляется тремя группами симптомов:

1)срыгивания и расстройства питания;

2)признаки воспаления со стороны пищевода (эзофагит);

3)респираторные нарушения.

Срыгивания при ГЭРБ возникают обычно вскоре после кормления, в горизонтальном положении ребенка, частые, необильные. Однако их упорный характер не укладывается в рамки физиологической нормы, систематическая потеря нутриентов обычно приводит к снижению весовых прибавок и формированию гипотрофии I-II степени.

Характерное проявление ГЭРБ - эзофагит. Иногда он может быть причиной приступообразных болей и беспокойства ребенка, необычных «извивающихся» движений шеи с запрокидыванием головы (синдром Сандифера), но чаще выявляется при эндоскопическом исследовании. Изменения слизистой оболочки пищевода характеризуются гиперемией, реже обнаруживаются фибринозные налеты, эрозии и язвы. Эрозивно-язвенный эзофагит может быть причиной хронической кровопотери, иногда примеси крови в рвотных массах. Следствием кровопотери является упорная железодефицитная анемия. Однако у большинства новорожденных при эндоскопическом исследовании

не выявляют визуальных признаков воспаления, тем не менее последнее может обнаруживаться при морфологическом исследовании биоптатов пищевода.

Респираторные проявления ГЭРБ могут включать апноэ, кашель, обструктив-ные заболевания дыхательных путей, аспирационную пневмонию.

ГЭР кислого содержимого, воздействуя на рецепторы средней и верхней трети пищевода, может приводить к рефлекторному ларингоспазму, проявляющемуся апноэ. Ларингоспазм, возникающий в конце фазы выдоха, может быть причиной тяжелой гипоксии и синдрома внезапной смерти. ГЭР выявляется, как правило, у детей, которые дают апноэ во время пробуждения.

ГЭР может быть причиной не только апноэ, но и рефлекторного бронхо-спазма, при этом приступы бронхообструкции чаще наблюдаются в ночное время.

Аспирация кислоты или желудочного содержимого может осложниться пневмонией, при этом у детей часто отмечают предшествующий упорный кашель по ночам или пробуждение с явлениями ларингоспазма. Пневмония обычно имеет затяжное или рецидивирующее течение.

Более редкими внепищеводными проявлениями ГЭРБ могут быть нарушения сердечного ритма (в результате висцеро-висцеральных рефлекторных влияний), ЛОР-патология (ринофарингит, отит).

Осложнения. Осложнениями ГЭРБ могут быть кровотечения из эрозий (обычно скрытые), стриктуры пищевода, укорочение пищевода и пищевод Барретта (замена многослойного плоского эпителия в дистальных отделах пищевода на цилиндрический - желудочный и кишечный - эпителий).

Диагностика. В диагностике ГЭРБ используются рентгенологический, эндоскопический методы, мониторинг рН в пищеводе, эзофагеальная манометрия. При рентгеноскопии пищевода и желудка с барием у таких детей отмечается замедление транзита контраста в

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

горизонтальном положении и ретроградный заброс бария из желудка в пищевод. Отсутствие рентгенологических изменений не исключает наличия ГЭР, но искусственное повышение давления передней брюшной стенки при нажатии рукой на живот ребенка, которое часто применяется на практике, не всегда указывает на патологический механизм ГЭР, а скорее отражает его физиологический механизм.

Эндоскопическое исследование позволяет увидеть зияющую кардию и признаки эзофагита, оценить его тяжесть и протяженность, взять прицельную биопсию. Возможна ГЭРБ без эзофагита.

Манометрия, импедансометрия и мониторинг рН в пищеводе являются наиболее точными и информативными методами, которые уточняют как характер моторных нарушений пищевода, так и степень и продолжительность закисления пищевода. Именно они являются золотым стандартом в диагностике ГЭРБ.

Лечение. Лечение ГЭРБ начинают с успокоения родителей и коррекции питания. Основой диетотерапии является уменьшение объема питания и увеличение его густоты. Ребенка кормят дробно, разделив суточный объем питания на 8-10 кормлений. Используют специальные формулы (смеси) с загустителями (см. выше). При недостаточной эффективности лечебных формул

(смесей) используют позиционную терапию. Рекомендуется укладывать ребенка на левый бок с приподнятым на 30° головным концом на специальном ан-тирефлюксном щите. Кормить ребенка следует в полувертикальном положении (под углом 60°).

Медикаментозную терапию назначают при недостаточном эффекте позиционной и диетотерапии. Она направлена на усиление тонуса кардиального сфинктера, пропульсивных движений пищевода и ускорение опорожнения желудка: назначают блокаторы допаминовых рецепторов: домперидон (Мотили-ум♠) 1-2 мг/кг в сутки или метоклопрамид (Церукал♠) 1 мг/кг в сутки в 3 приема за 20-30 мин до кормления. Для

защиты слизистой оболочки пищевода при эзофагите назначают гелеобразные антациды (Гевискон♠, Фосфалюгель♠) по 1/2 ч ложке 5-6 раз в день после кормлений. При эрозивноязвенных формах эзофагита показано назначение антисекреторных препаратов: Н2- гистамино-блокаторов (ранитидин 5-8 мг/кг в сутки, фамотидин 1-2 мг/кг в сутки) или ингибиторов протонного насоса (эзомепразол 1 мг/кг в сутки).

Апноэ, приступы ларингоспазма, рецидивирующие пневмонии, а также стриктура и укорочение пищевода могут быть показаниями к оперативному лечению (фундопликации), которое применяется при упорном ГЭР в отсутствие эффекта от консервативной терапии.

20.2.3. Ахалазия пищевода

Ахалазия пищевода - нераскрытие НПС в результате нарушения нехолинер-гической и неадренергической интрамуральной иннервации. Это может быть обусловлено: 1) врожденным отсутствием или дефицитом нейронов в ганглиях межмышечного (ауэрабахова) сплетения в дистальном отделе пищевода либо 2) гибелью этих клеток под воздействием внешних или внутренних факторов или периневральным склерозом. Доказан локальный дефицит выработки NO. При этом обсуждается возможная роль инфекций - цитомегалии и простого герпеса. При ахалазии нарушается содружественное открытие НПС при глотании, отмечается атония или дискинезия пищевода на всем протяжении его. Пища задерживается над спазмированной кардией, и постепенно нарастает расширение пищевода.

Клиническая картина. Ахалазия пищевода обычно проявляется у взрослых. Обзор 67 педиатрических случаев показал, что у 5,3% детей заболевание проявилось уже на первом месяце жизни. Основной симптом у младенцев - рвота во время кормления только что

съеденным молоком без примесей желудочного содержимого, некоторое затруднение глотания, создающее впечатление, что ребенок «давится» во время еды. В результате повторной аспирации у ребенка могут рецидивировать бронхиты, пневмонии. Весовые прибавки недостаточные.

Ахалазия может быть составной частью аутосомно-рецессивных синдромов и сочетаться с:

•глухотой, витилиго и алакримией и слабостью мышц;

•кальцинозом, синдромом Рейно, склеродактилией, телеангиэктазиями (CREST-синдром).

Диагностика. Диагноз ставится рентгенологически: при контрастном исследовании с йодолиполом или барием видно конусовидное сужение пищевода ниже диафрагмы в виде «мышиного хвоста», «хвоста редиски», «перевернутого пламени свечи», равномерное расширение пищевода, некоординированная перистальтика его, задержка эвакуации, а затем под тяжестью накопившейся массы - «проваливание» взвеси в желудок. При эндоскопическом исследовании пищевод расширен, заполнен пищей, слизистая оболочка его розовая, без воспалительных изменений, вход в кардию напоминает воронку, но аппарат свободно проходит через нее, ригидность отсутствует.

Лечение. Консервативная терапия, как при ГЭРБ, обычно малоэффективна и при отсутствии эффекта - оперативное лечение (кардиомиотомия). Эти методы лечения используют в более старшем возрасте.

В первые часы жизни может наблюдаться рвота меконием как проявление синдрома заглоченного мекония. Последний возможен при внутриутробной гипоксии и наличии первородного кала в околоплодных водах. Дети чаще рождаются в состоянии асфиксии, позднее появляются симптомы аспирационной пневмонии. При наличии мекония в околоплодных водах показано зондирование и промывание желудка.

20.2.4. Острый гастрит

Острый гастрит у новорожденных может быть обусловлен алиментарными причинами (внезапным переводом на искусственное вскармливание, неправильным приготовлением смесей), медикаментозными (антибиотики, противовоспалительные препараты, Эуфиллин♠, назначенные внутрь), а также инфекционными (заглатывание инфицированного содержимого родовых путей и околоплодных вод, несоблюдение гигиенических требований при уходе за ребенком и т. д.). Во всех случаях детальный анализ анамнеза позволяет заподозрить конкретную причину и устранить ее.

Клиническая картина. Срыгивания и рвоты при остром гастрите обычно бывают беспорядочными, многократными, створоженным молоком, обычно не сразу после кормления. Нередко одновременно наблюдается диарея. При упорной рвоте возможно развитие дегидратации.

Диагностика. Для уточнения диагноза можно провести эзофагогастродуо-деноскопию, которая позволяет уточнить характер поражения слизистой оболочки желудка. При подозрении на инфекционный генез заболевания, что подтверждается появлением симптомов интоксикации (повышение температуры, вялость, снижение аппетита, нарушение микроциркуляции, изменения в анализах крови и т. д.), необходимо изолировать ребенка в отдельный бокс и провести тщательное бактериологическое исследование рвотных масс и стула.

Лечение. Если удалось найти причину острого гастрита, чрезвычайно важно ее устранить. Рекомендуется промывание желудка через зонд, а после прекращения рвот - микроструйное введение изотонических глюкозо-солевых растворов - Регидрона♠,

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

«Хумана электролит», Гидровит♠, Гастролит♠. При отсутствии рвоты в ответ на введение раствора начинают дробное кормление

свежим сцеженным непастеризованным грудным молоком: в 1-е сутки 10 раз по 10,0 мл, во 2-е - по 20,0 мл, в 3-и - по 30,0 мл, в 4-е - по 40,0 мл, в 5-е - по 50,0 мл. Затем ребенка переводят на 7-кратное кормление и постепенно доводят объем питания до физиологической нормы. На фоне ограничения объема питания потребность в жидкости дополняют растворами: Гидровитом♠, Регидроном♠, Цитроглюкосоланом♠. В тяжелых случаях назначают инфузион-ную терапию с целью регидратации и коррекции электролитного обмена и КОС. При подозрении на инфекционный генез острого гастрита, а также при сочетании с энтеральным синдромом назначают соответствующую антибактериальную терапию.

20.2.5. Метеоризм

Метеоризм может быть причиной функциональных срыгиваний и рвот. При этом повышается давление в брюшной полости, нарушается эвакуация из желудка, снижается тонус НПС.

Этиология. Причины метеоризма могут быть различными: не соответствующая возрасту по качеству и объему пища, ферментативная недостаточность, дисбиоз. Давление в брюшной полости может повышаться при динамической непроходимости кишечника вследствие различных причин, которые приведены ниже.

Немеханические причины непроходимости кишечника у младенцев

(по У. Бирни, 1991)

Инфекции:

•генерализованные, сепсис;

•перитонит. Метаболические:

•гипокалиемия;

•гипоили гипермагниемия;

•гипокальциемия;

•гипофосфатемия;

•азотемия. Эндокринные:

•гипотиреоз;

•гипопаратиреоз. Лекарственные:

•наркотики;

•барбитураты;

•ганглиоблокаторы;

•трициклические антидепрессанты;

•фенотиазиды. Неврологические:

•гипоксические повреждения мозга;

•спинальная травма;

•миопатия;

• семейная дизавтономия.

Разные:

•врожденные пороки сердца;

•хронические идиопатические псевдообструкции;

•синдром кишечной гипоперистальтики - микроколон-мегакисты.

Клиническая картина. При метеоризме отмечают общее беспокойство ребенка, крик, плохой сон, при осмотре обращает на себя внимание вздутие живота, над которым перкуторный звук имеет коробочный оттенок. Состояние облегчается после дефекации, очистительной клизмы, газоотводной трубки. Нередко при этом наблюдается разжижение стула, но могут быть и запоры. Срыгивания при этом, как правило, усиливаются по мере нарастания метеоризма, обычно более выражены во второй половине дня, створоженным молоком, варьируют по частоте и объему. Важно выяснить причину метеоризма, исключить инфекционный генез патологии.

Лечение. Прежде всего, необходимо откорректировать вскармливание, если ребенок находится на искусственном вскармливании - подобрать адекватную смесь, предпочтительны смеси для комфортного пищеварения - «НАН Комфорт», «Нутрилон Комфорт». В качестве адсорбента можно использовать Смекту♠, Энтеросгель♠. Назначают пробиотики, ветрогонные травы (укропная вода, отвар ромашки, тмина, мяты, плоды фенхеля).

Органические (пороки развития) формы рвот. В то время как функциональные срыгивания и рвоты обычно не представляют угрозы для жизни ребенка, различные пороки развития желудочно-кишечного тракта, приводящие к нарушению проходимости пищеварительной трубки на любом уровне ее, могут сопровождаться упорным рвотным синдромом, требующим своевременной диагностики и хирургического лечения. Эти заболевания описаны в главе 23.

20.2.6. Вторичные (симптоматические) формы рвот

В подобных случаях нарушение, являющееся причиной рвоты, находится вне желудочнокишечного тракта. Рвота может быть одним из симптомов инфекционного или церебрального заболевания, нарушения обмена веществ.

20.2.6.1. Рвоты, связанные с инфекционными заболеваниями

У новорожденных рвота может довольно легко возникать практически при любых инфекционных заболеваниях: при ОРВИ, отитах, пневмонии, сепсисе и, в особенности, при острых кишечных инфекциях и нейроинфекциях.

20.2.6.2. Рвоты, связанные с церебральной патологией

Одной из наиболее частых причин рвот и срыгиваний у новорожденных является патология ЦНС гипоксического, травматического или инфекционного генеза. В этих случаях рвоты сочетаются с другими признаками патологии мозга: неэмоциональным монотонным слабым криком, выбуханием родничка и расхождением швов черепа, синдромами гипервозбудимости или угнетения, двигательных нарушений, судорожным синдромом, мышечной гипоили гипертонией, приступами цианоза и т. д.

В генезе церебральных рвот лежат как центральные механизмы: повышение внутричерепного давления, отек мозговых клеток, непосредственное воздействие на рвотный центр, так и нарушения вегетативной иннервации, участвующей в регуляции моторной функции органов пищеварения. По этой причине у детей с различными синдромами перинатальной энцефалопатии могут выявляться описанные выше симптомы ГЭРБ. Они не всегда четко коррелируют с характером неврологического синдрома, однако

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/