meshcheriakov_istoriia_i_kultura_iaponii_14

.pdf

370 |

Ю.Б. Стоногина |

|

|

Илл. 4. Лапшевня «Этигоя» на почтовой станции Нараи, преф. Нагано. Фото автора, март 2021 г.

щий не вдоль побережья, а по горам. Возрожденные почтовые станции, особенно такие, как Магомэ, Цумаго, Нараи показывают, какова была атмосфера этих горных поселений, служивших местами отдыха для путешественников (илл. 4). ВомногихизнихсохранилисьзданиягостиницэпохиТокугаваимагазины, торгующие изделиями местных промыслов. В восстановленных старых зданиях размещаются столовые, забегаловки и чайные, где можно попробовать местные блюда и сладости.

Безусловно, провизия была одной из главных нужд путешествующих. Передвижение из одной провинции в другую означало в том числе и знакомство с местной кухней. Блюда, которые можно было попробовать только в путешествии, становились важной составной частью японской географии. Это выразительно показано в том фрагменте из пьесы Тикамацу «Ночная песня погонщика Ёсаку из Тамба», где речь идет об игре сугороку в виде карты тракта То:кайдо с его достопримечательностями (перевод В.Н. Марковой):

Вот и Кусáцу, С горячей снедью лотки.

Здесь продаются «Нянькины пирожки»

Один пирожок, другой пирожок, — поторапливайся, дружок...

По пути Минакýти— «Третий глоток».

Социальные уроки японской гравюры о еде |

371 |

|

|

В три глотка глотайте «уху-плясунью». Неплоха из гольцов уха!

Да дорогá, не для мальчишек-огольцов:

кому— ухý, а кому— пó уху! [Тикамацу, 1968, с. 62–63].

Сугороку, настольная игра-бродилка — это только один из множества рекламных форматов, которые сформировала японская индустрия гостеприимства. Здесь размещено изображение игры-сугороку, составленное из заведений и продуктов Эдо, которое трудно характеризовать иначе как рекламу. В карточках используются как реклама той или иной местности, знаменитой своими продуктами, так и реклама заведений с их «специальными блюдами».

Один из разделов гравюр в собрании «Ойсий укиё-э» представляет направление «Путешествия и местные деликатесы». В этих гравюрах очевидно, насколько тесной еще с древности была у японцев ассоциация поездки с местными лакомствами. В серии Утагава Хиросигэ «53 станции Токайдо:» почти на всех гравюрах присутствуют продукты в сыром или готовом виде, местные чайные или закусочные, процесс приготовления пищи. У Хокусая в «Весенних удовольствиях пятидесятитрех станций» внимание фокусируется на самих заведениях, интерьерных сценках.

Перспектива. ВXXI в. направление«едаилокальныепродукты» — одноиз главных в списке японских «креативных индустрий» (концепция Cool Japan); оно превратилось в драйвер развития регионов и привлекательную наживку для местных и зарубежных туристов. Начиная с 2012 г. туристические потоки

вЯпонию росли в среднем на 20% ежегодно. Большой вклад в этот прогресс внесла и пропаганда васёку. Словно в серии Утагавы Хиросигэ «53 станции Токайдо», ехали и ехали гости страны за вкусовыми ощущениями: окономияки

вОсаке; лапша сануки удон на Сикоку; особый вид рамэн на Хоккайдо; сладости из Киото, которые любил еще великий Ода Нобунага... Запланированный к летней Олимпиаде 2020 г. в Токио показатель турпотока в 20 млн человек был превышен уже в 2015 г.: страну посетили 24 млн туристов. Власти установили новую планку — 40 млн человек к 2020 г., но эти планы разрушила пандемия коронавируса. Тем не менее и в 2020–2021 гг., в рамках программы Cool Japan, японское правительство проводит подготовку регионов к предстоящему, как все верят, возврату туристического бума. Пока усилия и бюджеты направлены на ревитализацию глубинки и поддержку местных промыслов и сервисных предприятий.

Литература

Ойсий укиё-э. Рутс оф джапаниз куизин [Вкусные укиё-э. Корни японской кухни]. Токио: Галерея искусств Мори, 17.04.2020.

Тикамацу Мондзаэмон. Драматические поэмы. М.: Художественная литература, 1968.

372 |

Ю.Б. Стоногина |

|

|

Гуревич Т.М. Гастика в японской культуре и языке // Вкус Востока. Гастрономическиетрадиции в истории, культуре и религиях народов Азии и Африки / под ред. И.Т. Прокофьевой, Е.Ю. Карачковой. М.: МГИМО-Университет, 2019.

Fischler C. Food, Self and Identity // Social Science Information. 1988. Vol. 27. P. 275–

293.

О:кубо Ё:ко. Эдо дзидай но сёкудзай — гё:руй то ясай руй [Пищевые ингредиенты эпохи Эдо— рыба и овощи] // Журнал Японского общества домоводства. 2019.

Вып. 70. № 4. С. 214–221.

«Японская кухня стала частью Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО» // Nippon.com. 29.01.2014. URL: https://www.nippon.com/ru/features/ l00052/

РОССИЯ И ЯПОНИЯ

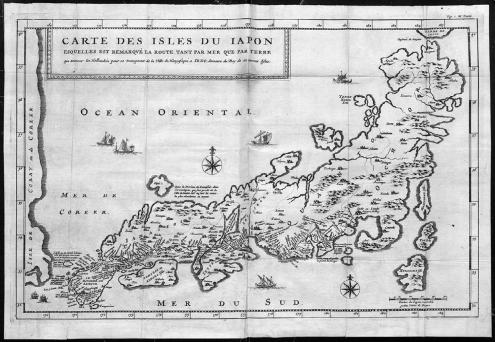

Географическая карта Японии и ее «странствия» в XVII–XVIII вв.

Е.К. Симонова-Гудзенко

Статья посвящена карте Японии 1770-х годов, хранящейся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). Делается попытка определить возможного автора карты. Проводится первичное сравнение с предполагаемым прототипом карты Японии французского путешественника Жана-Батиста Тавернье. Сравнение проводится по ряду параметров, таких как общая конфигурация архипелага, изобразительный код, географические объекты, маршрут из Нагасаки в Эдо. Намечен маршрут «странствования» французской карты из Европы в Россию и далее в Японию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карта, маркер, конфигурация, Ж.-Б. Тавернье, С. Зубов.

В РГАДА хранится русская рукописная карта Японии 1770-х годов, автор не указан (илл. 1). Нельзя сказать, что карта ранее совсем не попадала в поле зрения исследователей. В 2000 г. в статье, посвященной истории русской картографии в сборнике славянского исследовательского центра университета Хоккайдо, ее упоминает А.В. Постников. Автор отмечает, что в 1782 г. эту карту скопировал В. Ловцов и включил ее в свой рукописный «Атлас севера Тихого океана». Публикатор факсимильного издания атласа Лидия Т. Блэк полагает, что карта была скопирована с карты Японии Дюрана — Тавернье 1679 г. [Postnikov, 2000, p. 42]. Жан-Батист Тавернье (1605–1689) включил карту Японии в дополнительныйтомсвоихзаписок. Частьегоработы, втомчислеикартаЯпонии, были переведены на русский язык и изданы в Санкт-Петербурге в 1734 г. [Описание о Японе..., 1734].

Карта упоминается также в сборнике документов по истории формирования русско-японской и советско-японской границы, хотя и с некоторой неточностью: «Карта Японии 1775–80 гг., составленная по голландским источникам (карта Саввы Зубова)» [Русские Курилы..., 2015, док. № 4]. В нашем исследовании мы, в частности, постараемся показать, что карта не является строгой копией карты Тавернье.

Известный французский путешественник, картограф и торговец драгоценными камнями, Ж.-Б. Тавернье издал шесть томов заметок о собственных путешествиях и один дополнительный о Японии и Индокитае — странах, где он побывать не успел, но именно эти описания снабдил картами. Дополни-

376 |

Е.К. Симонова-Гудзенко |

|

|

Илл. 1. Русская карта Японии, рукописная, 1770-е годы. РГАДА. Ф. 7. Д. 2539. Л. 534.

тельный том по структуре и содержанию отличается от остальных. Главной целью книги о Японии является критика голландцев, с которыми Франция соперничала как в коммерческих, так и в религиозных вопросах. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Ж.-Б. Тавернье, будучи протестантом и даже, по некоторым сведениям, пострадавшим от католиков, в заметках выступает их защитником. Это проявляется не только в подробных сочувственных описаниях преследований европейских миссионеров (в первую очередь иезуитов), но и в некоторых особенностях картографического кода карты, таких как, например, маркеры провинций и крупных городов, о чем будет сказано ниже.

Карта Ж.-Б. Тавернье (илл. 2) довольно необычна для картографических изображений Японии XVII в. — не столько формой и расположением островов архипелага, особенно Кюсю и Сикоку, сколько соединением на одном изображении разметки серебряных и золотых рудников и подробного маршрута из Нагасаки в Эдо. Интерес к рудникам объясняется вниманием европейцев к драгоценным металлам в открытых ими в то время странах Востока, а также собственным профессиональным интересом Тавернье; особенно любопытно его описание пути из Нагасаки в Эдо. Этот маршрут был нанесен на карту по меньшей мере на 50 лет раньше Э. Кэмпфера (1651–1716). Материалом для Тавернье, вероятно, могла послужить карта Арнольда Монтануса (1625–1683),

Географическая карта Японии и ее «странствия» в XVII–XVIII вв. |

377 |

|

|

Илл. 2. Карта из французского издания «Recueil de Plusieurs Relations et Traites Singuliers et Curieux de J.B. Tavernier. Paris, 1679»

собравшегоинанесшегонакартуданныеизописанияпутешествий, совершенных в 1651 г. шведом Олофом Эриксоном Вилманом, в 1657 и 1659 гг. ЗахариусомВагенеромизДрездена, в1669 г. КаспаромШамбергеромизЛейпцига[Walter, 1994, р. 68; Симонова-Гудзенко, 2018, с. 220–226].

Карта Японии в издании Тавернье была выполнена художником-граве- ром Жан-Луи Дюраном (1654–1718). В первом издании дополнительного тома описаний путешествий 1679 г. была размещена его подкрашенная черно-белая гравюрапорисункуТавернье(52×77 см). Впоследующихизданияхипереводах карта была черно-белой и меньшего размера.

Карта Тавернье была известна в России как в оригинальном издании, так и врусскомпереводе(илл. 3), вобоихслучаяхвпечатномчерно-беломварианте, возможно, был известен и вариант подкрашенной гравюры.

Карта в РГАДА представляет собой рукописный вариант, цветной, выполненный акварелью. Эта карта является довольно вольной копией карты Тавернье. Подобное копирование карт-гравюр ручным способом было распространенным явлением в XVII–XIX вв. При таком копировании карто- граф-копиист, вероятно, чувствовал себя относительно свободно и считал себя вправе добавлять или убирать отдельные детали, сохраняя основную конфигурацию изображаемого пространства. Так произошло и с рассматриваемой картой.

378 |

Е.К. Симонова-Гудзенко |

|

|

Илл. 3. Русская карта Ж.-Б. Тавернье [Описание о Японе..., 1734, с. 6]

Основной колер карты, зеленый травяной, вероятно, был распространен у картографов Восточной Сибири. Зеленый краситель — ярь-медянка, ацетат меди, медная патина, ядовитый при изготовлении и раскраске; кроме того, он требует почти немедленной консервации, в противном случае уничтожает бумагу1. Похожий цвет мы встречаем на картах Г.А. Сарычева (1764–1831), на рукописной карте «Меркаторская карта дороги тракта от Якутска до Охотска» (1788 г.), это так называемый Охотский тракт. На других картах мастера видим тот же цвет, хотя и несколько размытый, например, на «Плане Устья реки Охоты и Кухтуя с положением города Охотска и с промером устья реки глубины в футах Аглинских» (1788 г.)2. В том же тоне окрашены и гравюрные карты Восточной Сибири (карта г. Тары и др.) и Хоккайдо в книге [Лагус, 1890]. Пока язатрудняюсьопределитьпричиныпопулярностиименноданногооттенказеленого, возможно, это связано с невысокой ценой красителя, основу которого составляламедь, разработкикоторойизвестнывцентральнойивосточнойСибири с Бронзового века (II тыс. до. н.э.)3, а синий пигмент, изготавливаемый из

1Благодарю Д. Хотимского за помощь в определении красителя.

2См.: URL: https://kp.rusneb.ru/item/search?q=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%87%D0 %B5%D0%B2

3Музей геологии Средней Сибири. URL: http://museum.krasfond.ru/displays/ekspozitsii-i- kollektsii-muzeya/114-ekspozitsiya-istoriya-geologicheskogo-izucheniya-i-osvoeniya-nedr-srednej- sibir

Географическая карта Японии и ее «странствия» в XVII–XVIII вв. |

379 |

|

|

ляпис-лазури, был дорогостоящим, и, вероятно, использовался исключительно

вофициальных картах или копиях самых известных карт.

Внижнем правом углу карты стоит подпись мастера. Подпись с большой степенью вероятности прочитывается как «Савва Зубов». Авторы сборника документов по истории формирования русско-японской и советско-япон- ской границы однозначно указывают Савву Зубова [Русские Курилы..., 2015, док. № 4]. В самом деле, в списке генеалогий русского служилого дворянства второй половины XVIII в. упоминается Савва Ильич Зубов (1746–?)4 [Степанов, 2000]. Известно также, что Савва Зубов закончил Морской шляхетский кадетский корпус, служил в Кронштадте и на Дунае, где участвовал в описании рек Дуная, Днепра и Днестра [Болгурцев, 2001, c. 141]. Сохранилось несколько официальных писем, благодаря которым можно получить представление о характере, деятельности и карьере этого человека. Так, письмо от 2 сентября 1777 г. «Промемория канцелярии Охотского порта в Болъшерецкую канцелярию о предстоящем плавании бригантины “Св. Наталия” П.С. Лебедева-Ласточкина на дальние Курильские острова» говорится об «Охотского порта главном командире» Зубове и в конце стоит подпись: «капитан-лейтенант Сава Зубов». Письмо состоит из 11 пунктов, содержащих информацию о готовящейся экспедиции, о том, что Лебедеву с товарищами было передано судно «Святая Наталия», дается список припасов, а затем формулируется задача плавания: дойти до 18-го Курильского острова5, узнать о состоянии потерпевшего крушение «предовщика Дмитрия Шабалина»6 и его работных людей, соединиться с ними

вобщую команду и продолжать промысел, но одновременно разузнать о возможностиконтактовсяпонцами. Далееподчеркивается, чтовкомандесостоит «ученик Очередин»7 , знающий японский язык, и ставится задача:

4-е. Естьлиимслучайдопуститдойтитьидосамыхяпонскихгородовилигдемогут стамошниминародамиувидеться, тосовсякоюоказываемоюкнимблагосклонностию, иметь с ними ласковое обхождение, а между тем стараться приводить их, не будут ли они согласными завесть с Российским государством и торгующими купцами торг и утвердить, где способно, пристойно для того торг, разтолковав им, что Российская империя со всеми государствами имеет союз и торги. Буде же на сие они будут согласны, то, примечая сие их согласие, японскому ученику Очередину иметь верной журнал, где те японцы с ними увидятся или в самых их жилищах и какие с ними обхождения и разговоры происходили, и какия ж их города и селении, а при том стараться, описав, естьли возможность допустит, учинить карту, объявить сюда. Буде же по обхождению с ними получены будут от них какия-либо куриозныя вещи, оныя по тому ж без утайки представить в здешнюю канцелярию [Русские экспедиции..., 1989, с. 158] (подчеркнуто нами. — Е. С.-Г.).

4URL: https://unis.shpl.ru/Pages/Search/CatalogsSearch/Rubric.aspx?RubricId=62624

5Остров Уруп.

6Видимо, глава артели мехового промысла Дмитрий Яковлевич Шебалин, иркутский купец (вторая половина XVIII в.).

7Вероятно, сын одного из оставшихся в России японцев.