- •Тема 1. Кинематика поступательного движения

- •Тема 2. Кинематика вращательного движения

- •Тема 3. Динамика поступательного движения

- •Тема 4. Работа и энергия

- •Тема 5. Динамика вращательного движения

- •2. Элементы специальной теории относительности и механики сплошных сред

- •Тема 6. Основы специальной теории относительности

- •3. Термодинамика и молекулярная физика.

- •Тема 8. Феноменологическая термодинамика

- •Тема 9. Молекулярно-кинетическая теория

- •Тема 10. Элементы физической кинетики

- •4. Электричество и магнетизм

- •Тема 11. Основные характеристики и закономерности электростатики

- •Тема 12. Проводники и диэлектрики в электрическом поле

- •Тема 13. Постоянный электрический ток

- •Тема 14. Основные характеристики и закономерности магнитостатики

- •Тема 15. Вещество в магнитном поле

- •Тема 16. Явление электромагнитной индукции

- •Тема 17. Основы теории Максвелла для электромагнитного поля. Электромагнитные волны

- •5. Колебания и волны

- •Тема 18. Свободные гармонические колебания

- •Тема 19. Затухающие и вынужденные колебания. Сложение колебаний

- •Тема 20. Волны. Уравнение волны. Энергия волны

- •6. Волновая оптика

- •Тема 21. Интерференция света

- •Тема 22. Дифракция света

- •Тема 23. Поляризация света

- •Тема 24. Распространение света в веществе

- •7. Квантовая оптика

- •Тема 25. Тепловое излучение

- •Тема 26. Фотоэлектрический эффект

- •Тема 27. Эффект Комптона. Давление света

- •8. Квантовая физика и физика атома.

- •Тема 28. Атомная физика

- •Тема 29. Оптические квантовые генераторы

- •Тема 30. Элементы квантовой механики

- •9.Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц. Физическая картина мира.

- •Тема 32. Основы физики атомного ядра

- •Тема 33. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия

Тема 27. Эффект Комптона. Давление света

Давление света. Квантовый характер излучения был экспериментально подтвержден не только фотоэффектом, но и опытами П.Н. Лебедева, который установил, что свет, падающий на какую-либо поверхность, оказывает на нее давление, зависящее от светового потока и отражающей способности поверхности:

,

или

,

или

,

(1.11)

,

(1.11)

где

– давление света,с– скорость

света,n– число

фотонов, падающих на единицу площади

освещаемой поверхности в единицу

времени,Ее– энергетическая

освещенность,R–

коэффициент отражения поверхности.

– давление света,с– скорость

света,n– число

фотонов, падающих на единицу площади

освещаемой поверхности в единицу

времени,Ее– энергетическая

освещенность,R–

коэффициент отражения поверхности.

Давление естественного света очень мало для идеально отражающей поверхности (R ~1) оно на десять порядков меньше атмосферного давления у поверхности земли.

Опыты Лебедева позволили предположить, что квант электромагнитного излучения обладает не только энергией, но и импульсом, который он может передавать, взаимодействуя с веществом, то есть ведет себя как частица – фотон.

Существование фотонов как частиц света, обладающих импульсом, а, следовательно, и массой, получило новое подтверждение с открытием в 1923 г. эффекта Комптона.

Эффект

Комптона – это увеличение длины волны

излучения при его рассеянии на электронах

или нуклонах.

Эффект

Комптона – это увеличение длины волны

излучения при его рассеянии на электронах

или нуклонах.

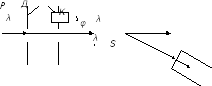

Американский физик Артур Комптон исследовал рассеяние рентгеновского излучения на легких веществах (парафин, графит), в которых энергия связи электронов с ядром много меньше энергии квантов излучения, поэтому электроны можно считать свободными. Схема опыта Комптона приведена на рис. 1.4.

Поток монохроматического излучения с длиной волны λот рентгеновской трубкиP, вырезанной диафрагмамиД, падал на рассеивающее веществоКи после рассеивания на уголφпопадал в спектрографS, где измерялась длина волны рассеянного излучения.

Оказалось, что

длина волны рассеянного излучения λ'

больше длины волны падающего излученияλ, причем разность зависит только от угла рассеяния:

зависит только от угла рассеяния:

,

или

,

или

,

(1.12)

,

(1.12)

где

– комптоновская длина волны электрона.

– комптоновская длина волны электрона.

Согласно волновой теории света Комптон-эффект необъясним – ведь волновая теория рассматривает рассеяние излучения на электронах как вынужденные колебания электронов вещества под действием первичной световой волны, а вынужденные колебания происходят с частотой вынуждающей силы, то есть рассеянное излучение должно иметь ту же частоту (а значит и длину волны), что и падающее.

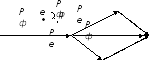

Однако если предположить, что световой квант, попадая на электрон атома рассеивающего вещества, ведет себя так, как частица, обладающая импульсом, совпадающим по направлению с направлением распространения света, закономерности Комптон-эффекта легко объяснимы из схемы, приведенной на рис. 1.5.

Рис. 1.5

Фотон первичного

излучения имеет импульс Рфи распространяется в направлении,

указанном стрелкой. В точкеефотон

рассеивается на электроне, то есть

испытывает упругое соударение с

электроном, который по сравнению с

квантом можно считать неподвижным и

свободным. При упругом соударении

подвижная частица теряет энергию, а

покоившаяся получает: после рассеяния

фотон имеет меньший по модулю импульс ,

а электрон, с которым он взаимодействовал

(так называемый электрон отдачи) получает

импульсРе, подчиняющийся

закону сохранения импульса. Тогда при

заданном значении начального импульса

импульс рассеянного фотона будет

зависеть от угла рассеянияφ. Импульс

частицы – это произведение массы на

скорость, тогда импульс фотона

,

а электрон, с которым он взаимодействовал

(так называемый электрон отдачи) получает

импульсРе, подчиняющийся

закону сохранения импульса. Тогда при

заданном значении начального импульса

импульс рассеянного фотона будет

зависеть от угла рассеянияφ. Импульс

частицы – это произведение массы на

скорость, тогда импульс фотона ,

где

,

где – масса фотона, ас– скорость

света.

– масса фотона, ас– скорость

света.

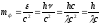

Используя формулу

связи энергии и массы из теории

относительности

и формулу энергии кванта

и формулу энергии кванта ,

получим выражение для массы фотона:

,

получим выражение для массы фотона:

,

(1.13)

,

(1.13)

где λ– длина волны излучения.

Масса покоя фотона

равна нулю, фотоны существую только в

движении со скоростью света. Импульс

фотона обратно пропорционален длине

волны ,

и в вышеприведенной схеме комптоновского

рассеяния длина волны рассеянного

фотона действительно должна быть больше

начальной и увеличиться с ростом угла

рассеяния.

,

и в вышеприведенной схеме комптоновского

рассеяния длина волны рассеянного

фотона действительно должна быть больше

начальной и увеличиться с ростом угла

рассеяния.