книги из ГПНТБ / Качанов Н.Н. Рентгеноструктурный анализ (поликристаллов) практическое руководство

.pdfское отверстие в осевой втулке кассеты на расстояние а. При этом Следует учесть высоту всех выступающих над плепкоп частей (бур тик крышки кассеты, гайка), чтобы установить щель от пленки

действительно на расстоянии а.

Для установки образца от пленки па расстоянии А следует стойку держателя образцов передвинуть вдоль основания камеры на расстояние А, отсчитываемое по миллиметровой шкале и нониусу, имеющемуся на основании камеры.

После юстировки камеры приступают к ее установке у трубки на столике для камер на оперативном столе аппарата по рентгенов скому лучу.

Фиг. |

5. Способы |

расположения |

пленки в цилиндрических |

|

|

|

камерах. |

|

|

Для установки камеры по рентгеновскому лучу |

необходимо |

|||

в держатель |

образца |

поместить |

флуоресцирующий |

экранчик и |

с помощью установочных винтов установить камеру так, чтобы

первичный луч попал на экранчик, вызвав его свечение. Прп этом первичный пучок лучей должен освещать центральную часть экрана

(круга).

Зарядка камер. Вырезанная по размеру и форме (круглая — для круглой кассеты, прямоугольная — для прямоугольной) рентге

новская пленка помещается в светонепроницаемый конверт из чер

ной бумаги и укрепляется в кассете. Все края склейки конвертов из черной бумаги должны находиться па дальней стороне пленки по ходу отраженных лучей.

При зарядке кассет цилиндрических камер (РКД, РПК, ВРС и др.) следует иметь в виду, что пленка на кассете может быть рас-

21

положена тремя различными способами: обычным (фиг. 5, а), об ратным (фиг. 5, б) и асимметричным (фиг. 5, в).

Асимметричный способ расположения пленки автоматически учитывает изменения ее длины в процессе фотообработки и сушки.

Поэтому асимметричный способ расположения пленки применяется в тех случаях, когда задачей исследования является достаточно точное определение периодов решетки. В остальных случаях могут быть применены либо обычный, либо обратный способы располо жения пленки.

Так как вырезка пленки (рентгенограммы) производится в тем ноте, для облегчения вырезки и пробивания в пленке отверстий для коллиматора и ловушки следует приготовить соответствующие

шаблоны по размерам рентгенограмм. Шаблоны можно изготовить из твердого картона или целлулоида. Шаблон для вырезки рентгено граммы при зарядке камеры обычным и обратным способами дол жен иметь одно отверстие, в которое вставляется пробойник, а шаб

лон для вырезки пленки для асимметричной зарядки — два отвер стия, центры которых находятся друг от друга на расстоянии jtR,

где R — радиус кассеты.

При зарядке кассеты следует соблюдать аккуратность в обра

щении с рентгеновской пленкой. Часто вследствие трения о бумагу

пленка заряжается электростатическим зарядом, который при раз делении бумаги и пленки засвечивает последнюю. Следы от электри ческого разряда имеют вид бесформенных темных пятен или ло маных ветвистых линий, напоминающих след молнии.

При вырезке пленки, зарядке камеры и вообще в процессе всех опе

раций обращения с рентгеновской пленкой не следует допускать сильного нажатия йа пленку, так как это может вызвать почер нение эмульсии.

После зарядки камера устанавливается на оперативном столе, как указано выше. При этом рекомендуется проверять юстировку

камеры, так как в процессе зарядки ее вследствие неосторожности возможно смещение образца.

Съемка рентгенограммы заключается в экспонировании пленки, находящейся в камере (кассете) при выбранных условиях (режиме) в течение определенного времени.

|

Выбор коллиматора |

При |

съемке рентгенограмм можно применять как круглые, |

так и |

прямоугольные диафрагмы. |

Применение круглых диафрагм приводит к получению рентгено грамм, линии которых имеют постоянную ширину по всей длине,

но в то же время экспозиция несколько возрастает.

Для уменьшения экспозиции целесообразно применять прямо угольную диафрагму, расположив ее большей стороной вдоль об-

22

разца Ч В этом случае при ширине прямоугольной диафрагмы, равной диаметру круглой, экспозиция заметно сократится. Это объясняется тем, что в образовании линии принимает участие боль ший объем образца.

Это обстоятельство при исследовании сплошных (неточечных)

линий, не ухудшая точности измерений, облегчает в некоторых случаях измерение расстояния 2L, так как центральная часть ли

ний, как. правило, видна более отчетливо.

Большое значение имеет также параллельность осей первичного пучка и коллиматора (особенно при съемке с одной, а не двумя диафрагмами, т. е. с фокусировкой от фокуса трубки). Наклон луча по отношению к осп коллиматора может быть в горизонтальной

и вертикальной плоскостях. Отклонения в горизонтальной плоскости не оказывают большого влияния на форму линии, а в основном про являются в сдвиге всех линий на некоторый угол, в то время как

смещение в вертикальной плоскости приводит к заметному изме нению формы линии.

При съемке рентгенограмм очень важно, чтобы в процессе съемки фокальное пятно не изменялось по размерам и положению. В элек тронных трубках это условие обычно выполняется, в то время как в ионных трубках фокус может перемещаться, а также менять свои размеры. В этом случае около окна трубки ставят узкую щель,

экспозиция увеличивается, но линии получаются гораздо более узкими.

5. УСЛОВИЯ ФОКУСИРОВАНИЯ ЛИНИЙ

Для решения ряда задач рентгеноструктурного анализа (опре деление искажений кристаллической решетки, размеров кристаллов

идр.) необходимо измерение ширины линий на рентгенограммах. При съемке рентгенограмм для определения ширины линий сле

дует соблюдать ряд условий. В случае съемки цилиндрических

образцов при недостаточно точной центрировке расширение линий может происходить за счет нарушения геометрических условий съемки.

При съемке рентгенограммы со шлифа фотографической реги страцией условие фокусировки (т. е. получение наиболее тонкой

линии) соблюдается только для одной или нескольких очень близко

расположенных линий.

Для фокусировки линии с углом скольжения й необходим по ворот шлифа по отношению к первичному пучку на угол ф, опре деляемый по формуле

. . |

sin 2^ |

/еч |

tg Я’ = |

р----------- , |

(6) |

|

— + cos 2а |

|

|

г |

|

1 При съемке рентгенограмм на |

камерах типа КРОС прямоугольная диа |

|

фрагма должна располагаться так, чтобы большая сторона была перпендику лярна к экватору рентгенограммы. Однако следует учитывать также и положе ние прямоугольной диафрагмы относительно расположения проекции фокуса рентгеновской трубки. Выигрыш в интенсивности получается при параллельном расположении щелевой диафрагмы и штриха проекции фокуса, но ширина ли нии по кольцу в этом случае будет не одинаковой.

23

где R — радиус цилиндрической кассеты (расстояние |

от образца |

до пленки); |

образца. |

г — расстояние от первой щели коллиматора до |

|

В большинстве конструкций цилиндрических рентгеновских |

|

камер R = г и выражение (6) принимает вид |

|

tg^=tgtt. |

(7) |

Таким образом, для получения сфокусированной линии с уг|)лом скольжения Ф шлиф следует повернуть на угол ф = ф.

Увеличение размеров облучаемой поверхности плоского шлифа за счет большой расходимости первичного пучка (большая диафрагма)

приводит к размытию линий.

Для съемки рентгенограмм на плоскую пленку в камерах об ратной съемки условия фокусировки лшшй выражаются форму лами (1), (2).

При получении рентгенограмм с ионизационной регистрацией

интенсивности отраженных лучей фокусирование значительно об

легчается. В ионизационной рентгеновской установке УРС-50И обеспечено синхронное движение образца и счетчика излучения от

носительно одной и той же оси. Поэтому в этой установке возможен

поворот образца на угол О, поворот счетчика — на угол 2Ф, закре пление образца и счетчика и их одновременное вращение с сохране нием соотношения углов. Это приводит к тому, что на УРС-50И можно производить съемку с сохранением хорошей фокусировки

вбольшом интервале углов.

Впрактике рентгеноструктурного анализа деталей машин иногда приходится приводить определение ширины линии при съемке

рентгенограмм с образцов, имеющих выпуклую (цилиндрическую, сферическую) поверхность (валы, кольца, шарики). В этом случае условия фокусировки еще более ухудшаются. Величина расшире ния линий, полученных при съемке с фокусировкой выпуклых шли

фов, может быть подсчитана из геометрической |

схемы хода лучей |

|

в рентгеновской |

камере. |

диаметра точность |

При съемке |

шлифов в камере стандартного |

|

фокусировки может быть увеличена путем помещения первой щели коллиматора ближе к образцу, т. е. внутрь камеры. В этом случае могут быть сфокусированы сразу две линии. Расстояние S, на ко

торое нужно |

переместить |

первую |

щель (считая |

от окружности |

|

пленки), подсчитывается из |

выражения |

|

|||

|

5=д[1- |

COS (ф2 — Ф1) J |

(8) |

||

|

|

[ |

V 7 |

||

где R — радиус камеры; |

|

к |

отражающей |

плоскости и на |

|

ф1 и фг — углы |

между нормалью |

||||

правлением первичного луча для двух фокусируемых линий.

24

6. ОБРАБОТКА РЕНТГЕНОГРАММ

Обработка рентгенограмм включает в себя проведение следую щих процессов: фотообработка (проявление, фиксирование, сушка

рентгенограмм), |

промер рентгенограмм, фотометрировапие, расчет |

п индицирование |

их. |

Процесс фотографической обработки рентгенограмм принципи ально ничем не отличается от фотообработки фотоматериалов, при меняющихся в обычной фотографии или, например, при проведе нии металлографических исследований, и практически состоит из тех же операций и приемов.

Учитывая, что изложению практических приемов фотообра ботки посвящено достаточное количество специальной литературы, здесь этот вопрос не освещается.

Однако необходимо обратить внимание на следующее положение.

Точность определения межплоскостных расстояний и периодов

решеток в определенной степени зависит от изменения длины рентге

нограммы и, следовательно, расстояния между линиями на ней,

изменяющегося в процессе фотообработки. Это явление имеет место вследствие того, что при проявлении, фиксировании и промывке рентгенограмм эмульсия и целлулоидная основа впитывают в себя влагу.

Для поддержания постоянной температуры проявителя, влияю щей также и на интенсивность линий, сосуд с проявителем поме щают в больший сосуд с водой постоянной температуры.

Сушку рентгенограмм лучше проводить в термостатах или

эксикаторах.

Промер рентгенограмм является операцией, от которой в значи

тельной степени зависит правильность результатов исследования.

Поэтому промер рентгенограмм следует производить со всей воз можной тщательностью.

В. зависимости от целей исследования промер рентгенограмм осуществляется либо с помощью масштабной линейки (лучше с це ной деления 0,5 мм), либо с помощью компаратора (измерительного микроскопа) с небольшим увеличением, либо с помощью микро

фотометра.

Промер рентгенограмм с помощью масштабной линейки обеспе чивает получение результатов, точность которых вполне отвечает требованиям обычного фазового анализа.

В тех же случаях, когда по ходу анализа необходимо опреде ление периодов решетки (или их изменений) с достаточно высокой точностью, промер рентгенограмм следует проводить с помощью компаратора.

Прежде чем цриступить к промеру рентгенограммы необходимо: 1. Пронумеровать все линии; нумерацию линий следует проводить

начиная с линий, |

расположенных у |

выходного отверстия, т. е. |

|||

в сторону увеличения углов скольжения. |

почернения) |

линий |

|||

2. Оценить интенсивность |

(т. е. |

степень |

|||

па рентгенограмме. |

Оценка |

интенсивностей |

производится |

обычно |

|

9."

на глаз. Существует несколько шкал интенсивностей. Одной из наи

более простых является пятибалльная шкала: О. с. — очень сильная;

С — сильная; Ср. — средняя; Сл. — слабая; О. сл. — очень сла

бая. Другой несколько более сложной, но имеющей более широкий диапазон изменения, является десятибалльная шкала. По этой шкале наивысший, 10-й, балл присваивается наиболее яркой ли нии на данной рентгенограмме. Оценка интенсивности остальных линий производится сравнением их с наиболее интенсивной; им также приписывается соответствующая цифра, означающая интен сивность. Иногда интенсивность оценивается по 100-балльной шкале.

В процессе оценки интенсивностей результаты ее записывают в спе циальную таблицу для расчета рентгенограмм.

Фиг. 6. Схема промера рентгенограммы, снятой при обычном спо собе расположения пленки.

3. Через среднюю часть рентгенограммы остро заточенным сред ней твердости (ТМ) карандашом провести экваториальную линию.

Выполнив перечисленные подготовительные операции, присту пают к замеру расстояния 21 между симметричными линиями, при этом если цена деления масштабной линейки равна 1 мм, расстоя ние 21 определяется с точностью до 0,5 мм, если же цена деления равна 0,5 мм — с точностью до 0,25 мм. Определение расстояний 21

должно производиться вдоль экваториальной линии.

Можно рекомендовать следующий прием промера рентгенограм мы. Масштабную линейку и рентгенограмму размещают друг отно сительно друга так, как указано на схеме фиг. 6. Промер расстоя ний 21 можно проводить измеряя расстояния либо между внутрен ними, либо между внешними краями, либо, наконец, между сере

динами линий.

Учитывая, что на рентгенограммах всегда существуют линии, имеющие достаточную размытость, которая затрудняет точное на хождение их краев, промер рентгенограммы лучше производить

между серединами линий. Начало отсчета (нуль шкалы ли нейки) совмещается с самой крайней линией рентгенограммы; продольный срез линейки совмещается с экваториальной линией

рентгенограммы. Результаты промера удобно сводить в таблицу (табл. 3). При снятии отсчета правым считается расположенный справа от центрального пятна (ответстия) на рентгенограмме, ле вым — слева.

26

Запись левых отсчетов производится снизу вверх против номеров соответствующих линий рентгенограммы.

Дойдя до линии 1, переходят

к отсчетам правой |

стороны, спу |

|

|

|

Таблица 3 |

||||

скаясь сверху вниз. Если отсчеты |

Результат промеров рентгенограммы |

||||||||

и записи произведены |

правильно, |

|

Отсчет в мм |

|

|||||

сумма правого и левого отсчетов |

№ |

21 в мм |

|||||||

|

|

||||||||

соответствующих |

линий |

должна |

линии |

правый |

левый |

||||

давать одну и ту же |

величину, в |

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

данном примере 139 мм.Разумеется |

|

|

|

|

|||||

изложенный порядок |

промера и |

1 |

91,0 |

4/8,0 |

43,0 |

||||

записи отсчетов |

является одним |

2 |

98,5 |

40,5 |

58,0 |

||||

из возможных |

способов. |

Для по |

з- |

108,5 |

30,5 |

78,0 |

|||

лучения значений |

21 |

необходимо |

4 |

128,5 |

10,5 |

118,0 |

|||

из отсчетов правой стороны (боль |

5 |

139,0 |

0 |

139,0 |

|||||

|

|

|

|

||||||

ших по абсолютному значению)

вычесть отсчеты левой стороны рентгенограммы.

Если же по ходу исследования промер необходимо производить с помощью компаратора, для получения высокой точности резуль татов имеет смысл применять только асимметричный способ распо ложения пленки.

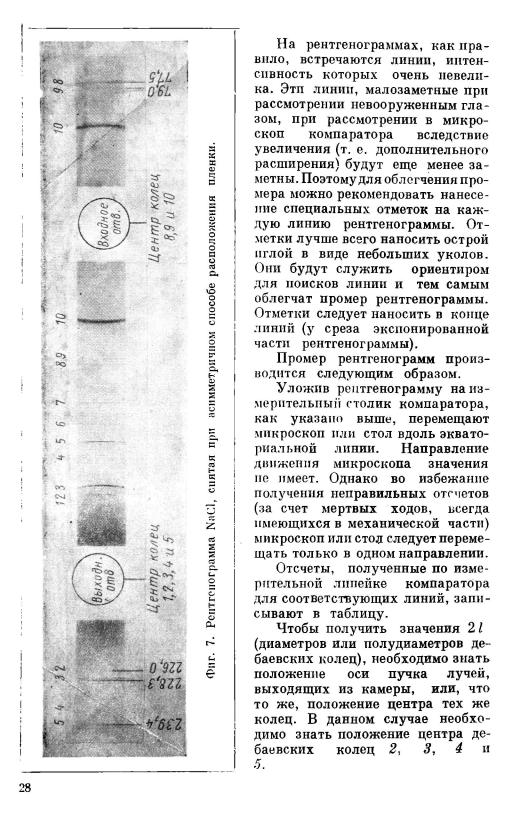

Рентгенограмма, снятая при асимметричном способе располо жения пленки, дана на фиг. 7. Чтобы исключить влияние усадки пленки и неточность замера диаметра кассеты, необходимо опреде

лить ее эффективный диаметр х. Для этого следует точно опреде лить точку входа в рентгенограмму и выхода из нее оси пучка рент геновских лучей, т. е. определить центры дебаевских колец (пря мых и обратных). С этой целью при зарядке кассеты располагать пленку нужно так, чтобы на рентгенограмме симметрично входному

и выходному отверстиям было по 2—3 |

линии рентгенограммы. |

На фиг. 7 такими линиями являются 2, 3, 4 |

и 5, симметричные отно |

сительно выходного отверстия, и 8, 9 и 10, симметричные относи тельно входного отверстия.

Для ппомера рентгенограммы на компараторе после выполне ния указанных выше подготовительных мероприятий необходимо положить ее на столик компаратора так, чтобы экваториальная линия была параллельна направлению перемещения микроскопа или стола компаратора в зависимости от конструкции прибора. При этом перекрестие микроскопа при перемещении его вдоль рент генограммы не должно сходить с экваториальной линии. Переме щая окуляр вдоль оси тубуса настроить микроскоп так, чтобы пере крестие (визир) было четко видно, затем с помощью микроскопиче ского винта сфокусировать изображение линий рентгенограммы. Приготовить таблицу для записей результатов промера и последую щего расчета рентгенограммы.

1 Эффективным диаметром камеры называется диаметр окружности, по ко торой мысленно может быть расположена готовая рентгенограмма при условии, чтобы концы ее образовали такой же центральный угол, какой они образовы вали находясь на кассете камеры в процессе съемки рентгенограммы.

27

Кроме того, для определения эффективного диаметра камеры необходимо также знать положение центров дебаевских колец

8, 9 и 10.

Для этой цели необходимо снять отсчеты (на компараторе) для

симметричных линий, расположенных справа от входного отвер

стия и слева от выходного отверстия рентгенограммы. Эта операция производится одновременно со снятием отсчетов для всех осталь ных линий.

Очевидно, что для этой цели пригодны только те линии, ширина которых мала, т. е. не размыты, так как при снятии отсчета с размы той линии возможна большая ошибка. Например, на рентгено грамме, данной на фиг. 7, кольцо 10 размыто и потому мало при годно для этой цели.

Для определения положения центров дебаевских колец на ука

занной рентгенограмме лучше воспользоваться кольцами 2, 3 и 5 и 8 и 9.

Пусть оказалось, что указанные кольца при данном положении на компараторе имеют отсчеты, указанные на фиг. 7.

Тогда, очевидно, положение центров колец определится так: центр колец 2, 3 и 5:

гГ |

226»0 —|— 181»6 |

|

о/ло пр, |

мм-, . |

||

Ц2 |

=------- |

------- |

= 203,80 |

|||

1Г |

|

228,30 + 179,30 |

|

оп |

|

|

|

|

--------- |

|

= 203,80 мм; |

||

; г |

|

239,40 + 168,25 |

|

Q9t- |

.4.1?, |

|

Ц5 —-------- --------- |

|

= 203,825 |

||||

ЦСР ~ 203,80 мм;

центр колец 8 и 9:

1Г |

77,50+149,10 |

|

мм, |

/(8 |

= —---------- -— = 113,30 |

||

,т |

79,0 + 147,60 |

7 70 эп |

мм; |

Ц9 |

= —-—!— |

= 113,30 |

|

Цср = 113,30 мм.

Таким образом, при данном расположении рентгенограммы на компараторе центр дебаевских колец, расположенных симметрично по отношению к выходящему пучку (т. е. симметрично оси прямых дифракционных конусов), имеет отсчет 203,8 мм; центр дебаевских колец, расположенных симметрично к входящему пучку (т. е. сим метрично оси обратных дифракционных конусов), имеет отсчет

113,3 мм.

Отсчет, фиксирующий положения центра колец 2, 3 и 5, т. е. 203,8 мм на рентгенограмме фиг. 7 (выходное отверстие), записы-

29

вается в табл. 4, после чего определяются значения |

как раз |

ность между указанным отсчетом и отсчетом соответствующих колец.

Таблица 4

Промер рентгенограммы каменной соли, снятой на хромовом излучении

|

Интенсив |

Положение центра |

Отсчет по измери |

|

|

№ линии |

колец прямых де |

тельной линейке |

^иЭЛ€ В ММ |

||

ность |

баевских конусов |

компаратора для |

|||

|

|

В ММ |

соответствующей |

|

|

|

|

|

линии В Л(Л< |

|

|

1 |

2 |

203,80 |

182,75 |

21,05 |

|

2 |

6 |

|

181,60 |

22,20 |

|

3 |

10 |

|

179,30 |

24,50 |

|

4 |

6 |

|

171,80 |

32,00 |

|

5 |

8 |

|

168,25 |

35,55 |

|

6 |

2 |

|

163,55 |

40,25 |

|

7 |

6 |

|

158,65 |

45,15 |

|

8 |

6 |

|

149,10 |

54,70 |

|

9 |

5 |

|

147,60 |

56,20 |

|

10 |

8 |

|

138,10 |

65,70 |

|

В полученные таким образом значения 1г |

необходимо внести |

||||

поправки па |

поглощение рентгеновских лучей в |

веществе исследуе- |

|||

Фиг. 8. Схема рентгенограммы, снятой со шлифа. 4

мого объекта, что будет изложено в соответствующем разделе (стр. 35),

но для этого нужно найти эффективный радиус (диаметр) камеры;

л 7? = 203,80 — 113,30 = 90,5 мм;

= 28,82 мм.

При съемке со шлифа получается рентгенограмма, схема кото рой Дана на фиг. 8. На такой рентгенограмме не все линии, напри мер, на одной из ее половин не получились симметричные участки

колец 1, 2 и 3.

Подобная рентгенограмма получается в том случае, если шлиф расположен по отношению к лучу под углом ф 4= 90°. Если бы угол был 90°, то на рентгенограмме линии 1, 2 и 3 не получились бы вообще.

Замер таких рентгенограмм производится по одной половине,

поэтому определяются расстояния не 2 Ц, а Ц. Отсчет расстояний

30