книги из ГПНТБ / Морозов Н.И. Баллистические ракеты стратегического назначения

.pdfщей кривой, маскируясь от обнаружения РЛС на фоне помех от местных предметов. Одновременно предусмат ривалось маневрирование по курсу и крену, выполняемое с помощью струйных рулей.

Считалось, что такой полет к цели, осуществляемый в соответствии с заданной программой, очень затруднит расчет траектории головной части для ее перехвата.

В то же время в США разрабатывался и несколько иной проект маневренной головной части, имеющей обо значение MBRV. Эта головная часть должна имитиро вать полет на близко расположенную цель, тем самым дезориентировать систему ПРО, затем по заданной про грамме набирать высоту и повторно снижаться по балли стической траектории на другую, более удаленную цель.

В США ведутся также работы по применению манев ренных боевых головок, отделяющихся от головной части на среднем участке траектории.

Отделяющиеся боевые головки должны самостоятель но маневрировать и следовать каждая на свою цель. Эта головная часть получила обозначение MIRV. Военные специалисты США уделяют ей особое внимание, и на ее отработку ассигнуются большие средства.

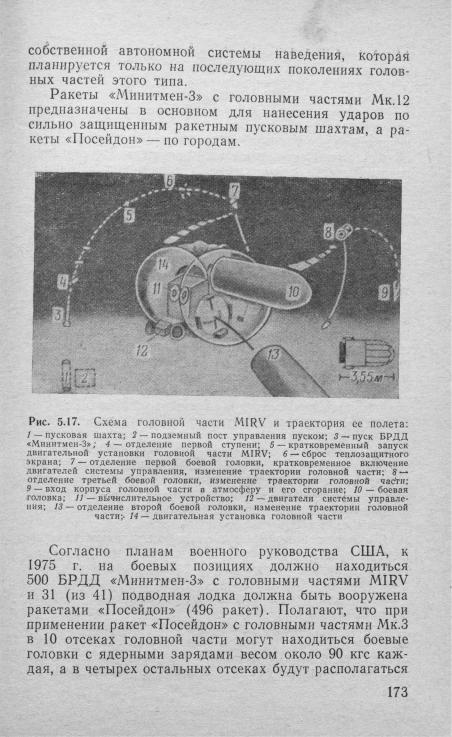

Первые образцы головных частей MIRV (рис. 5.17) оснащены несколькими неуправляемыми боевыми голов ками с ядерными зарядами, двигательной установкой, системой управления, сбрасываемым теплозащитным эк раном и некоторым количеством ложных целей — обыч но проволочными диполями.

Считается, что при наличии такой головной части можно одной ракетой нанести удар по нескольким целям или несколько боевых головок последовательно напра вить на одну цель.

Головные части MIRV предназначены для БРДД «Минитмен-3» и БРСД «Посейдон». При этом головная часть ракеты «Минитмен-3» состоит из трех 200-кт бое вых головок и некоторого количества проволочных дипо лей и имеет обозначение Мк.12, а головная часть ракеты «Посейдон» — из 10 (14) боевых головок с зарядом мощностью 50 кт; ее обозначение Мк.З.

Длина боевой головки головной части Мк.12 равна

2,7 м, максимальный диаметр |

0,6 м. |

и относятся |

|

Рассматриваемые |

боевые |

головки хотя |

|

к головным частям |

MIRV, однако они не |

имеют пока |

|

172

Ложные боевые головки, предназначенные в качестве средств прорыва противоракетной обороны противника.

Считается, что цели для таких ядерных боевых голо вок могут находиться на площади радиусом до 200 км.

Нанесение ударов ракетами, оснащенными головны ми частями Мк. 12, мыслится следующим образом. Для осуществления маневра прицеливания боевой головки по первому объекту включается двигательная установка головной части и сбрасывается теплозащитный экран

(рис. 5.17).

Затем раскрывается замок крепления первой боевой головки и выключаются двигатели системы управления, развивающие тягу около 10 кгс каждый.

Боевая головка продолжает полет к цели по балли стической траектории, а головная часть в это время с оставшимися двумя боевыми головками изменяет свою траекторию.

В такой же последовательности происходит отделе ние остальных боевых головок. После сброса последней боевой головки траектория полета корпуса головной ча сти изменяется в целях создания ложной обстановки для системы противоракетной обороны, затем при входе в плотные слои атмосферы корпус сгорает.

Отделение последней боевой головки от корпуса го ловной части происходит на высоте до 240 км. Все три боевые головки сбрасываются в течение 1 мин.

Считается, что круговое вероятное отклонение для первой боевой головки составляет около 400 м, а для третьей — до 640 м. Эти отклонения являются значитель ными, и, следовательно, не может быть обеспечено доста точно эффективное поражение малоразмерных целей, например пусковых шахт ракет БРДД и важных военнопромышленных объектов.

Для поражения крупноразмерной цели рекомендуется применять сразу две боевые головки, а третья может быть направлена на другую цель, расположенную не да лее 300 км от первой.

К недостаткам головных частей MIRV относят их высокую стоимость.

Работы по внедрению многозарядных маневрирую щих головных частей не ограничиваются созданием го ловных частей Мк.12 и Мк.З. Планируются головные ча сти, которые имеют боевые головки с различными по

174

мощности ядерными зарядами и могут маневрировать и даже наводиться на цель после входа в атмосферу с помощью собственной системы управления и двигатель ной установки (программы PBV и AKV).

Другим направлением совершенствования головных частей стратегических ракет является повышение их противорадиолокационной защиты, неуязвимости и стой кости к поражающим факторам ядерных взрывов проти воракетной обороны противника.

В целях повышения противорадиолокационной защи ты разрабатываются головные части LRV со специаль ным теплозащитным экраном, который имеет незначи тельный унос покрытия, в результате чего затрудняется радиолокационное обнаружение.

Спроектирована также головная часть из стеклопла стика в расчете на то, что данный материал, являющий ся прозрачным для радиоволн, исключит ее обнаруже ние наземными РЛС, но не будет препятствовать работе бортовой РЛС, установленной на головной части для на ведения ее на цель.

Изыскиваются и различные материалы, которые при включении в теплозащитный экран головной части будут поглощать излучение наземных РЛС, не давая отражен ного сигнала.

Работы по защите головных частей от ядерного взры ва направлены прежде всего на обеспечение защиты радиоэлектронной аппаратуры, приборов управления и систем головной части от электромагнитных импуль сов и рентгеновских лучей.

Изыскания ведутся на основе экспериментальных данных, полученных при проведении подземных взрывов, а также с помощью мощных генераторов импульсного электромагнитного излучения, используемых в исследо вательских центрах для облучения аппаратуры и систем управления головных частей ракет и находящихся в них ядерных боевых головок.

Для повышения стойкости к ионизирующим излуче ниям ядерного взрыва в последних образцах контрольно вычислительной аппаратуры головных частей применяют новые диэлектрические материалы, а также усовершен ствованные технологические способы ее изготовления.

Поскольку новые головные части пока еще находятся в стадии разработки, для прорыва системы ПРО про

175

тивника используют различные устройства, и в частности средства пассивного и активного радиопротиводействия.

К числу пассивных относятся главным образом все возможные ложные цели, способные вызывать так назы ваемое насыщение РЛС системы ПРО, т. е. их перегруз ку отраженными сигналами.

Ложными целями могут быть металлические сетки, куски металлизированной пластмассы, диполи-отражате ли, уголковые отражатели, надувные шары, осколки ра кет и т. п.

В качестве активных средств могут применяться уста навливаемые на головных частях (или боевых головках) миниатюрные излучатели, вырабатывающие помехи на частотах наземных РЛС.

Для прорыва ПРО противника зарубежные специали сты рекомендуют направлять головные части ракет носо вым конусом строго на РЛС.

Для этого считается необходимым стабилизировать головные части вращением или другими способами, а также принимать меры к тому, чтобы центр давления располагался сзади центра тяжести.

Считается также, что отражающая способность го ловной части в значительной степени зависит от плаз менной оболочки, образующейся при входе в атмосферу, и что на характер этой оболочки можно влиять путем управления пограничным слоем, изменяя, например, ус ловия входа головной части в атмосферу.

Для повышения точности попадания БРДД предпо лагается и дальнейшее совершенствование их систем управления.

Эти работы ведутся в направлении улучшения суще ствующих и создания принципиально новых бортовых систем управления с более чувствительными измеритель ными элементами. Кроме того, системы конструируют с расчетом управления ракетой не только в период ее ак тивного полета, но и при входе в плотные слои атмо сферы.

Существующие инерциальные системы управления предполагается заменить бескарданными, которые не имеют гиростабилизированной платформы.

В новых системах акселерометры и гироскопы связа ны с корпусом ракеты, а опорная система координат для наведения ракеты, создаваемая в существующих си

176

стемах управления с помощью гиростабилизированной платформы, здесь реализуется математически посредст вом бортового вычислительного устройства.

Большое внимание уделяется и совершенствованию силовых установок БРДД, и в первую очередь увеличе нию удельной тяги. С этой целью изыскиваются присад ки к существующим топливам и разрабатываются но вые топлива.

В качестве возможных средств и методов защиты стартовых позиций БРДД и повышения их живучести в США рассматриваются так называемые сверхзащищен ные, или сверхпрочные, шахты, маскировка, рассредото чение, дезынформация (например, оборудование ложных позиций), создание подвижных и подводных пусковых установок и т. д.

Сверхзащищенные шахты, по замыслу зарубежных специалистов, должны быть рассчитаны на избыточное давление 210—350 кгс/с.м2 (существующие рассчитаны на 21 кгс/см2). Располагаться они должны в твердом скалистом грунте. Шахты будут иметь значительно боль шие размеры, чем существующие, что позволит исполь зовать их для перспективных ракет. Так, в шахте диа метром 5,5 м предполагается размещать ракеты диамет ром около 3,86 м (диаметр имеющихся шахт 3,6 м, диаметр ракеты «Минитмен» 1,88 м).

Сверхзащищенные шахты в верхней части будут су живаться, что даст возможность уменьшить диаметр крышки, снизить ее вес и повысить стойкость к воздей ствию избыточного давления.

Подвижность пусковых установок также рассматри вается как один из способов повышения живучести БРДД, так как подобная установка всегда может быть выведена из-под удара.

Считается, что пусковые установки должны передви гаться по дорогам, вне дорог, по железным дорогам и по воздуху.

В зарубежной печати, например, сообщалось, что спе циальные подвижные системы способны передвигаться вне дороги и перевозить грузы весом до 180 тс и, следо вательно, транспортировать БРДД.

Подводные пусковые установки могут быть выполне ны в различных вариантах, в частности в виде размещен ных в озерах или в прибрежных водах герметических бе-

12 Зак. 644 |

177 |

тонированных капсул, из которых запуск ракет осущест вляется по радиокомандам.

В США рассматривалось несколько проектов подвод ного базирования, однако ни один из них не нашел пока практического применения.

Считается, что преимущества подвижности и подвод ного базирования наиболее успешно сочетаются в под водных лодках-ракетоносцах.

Однако лодочные ракеты имеют более высокое кру говое отклонение и их боевые заряды меньше. Поэтому эти ракеты могут использоваться только против городов или других крупноплощадных целей, но не против защи щенных стартовых позиций.

Кроме того, головные части ракет подводных лодок при входе в атмосферу имеют скорость около 2,8 км/сек (у БРДД — 7,4 км/сек), что облегчает их перехват сред ствами ПРО.

К недостаткам подводных лодок-ракетоносцев отно сят и то обстоятельство, что с совершенствованием средств противолодочной обороны значительно облег чается поиск подводных лодок и, следовательно, сни жается их живучесть.

Из возможных вариантов базирования стратегических ракет специалисты США рекомендуют как наиболее пер спективные два: использование сверхзащищенных шахт и размещение ракет на подводных лодках.

Однако ВВС США продолжают исследования и по проектам наземных подвижных установок. Это делается с целью изучения проблем, с которыми при решении ана логичной задачи сталкивается вероятный противник.

Другим направлением развития БРДД считается воз можность использования специальных средств для вспо могательного запуска ракет.

В США рассматривается техника старта с задерж кой воспламенения и техника так называемого холод ного старта, или «самовыбрасывания».

При старте с задержкой воспламенения применяется небольшой дополнительный заряд твердого топлива, рас считанный на создание в шахте (в основании ракеты) почти постоянного давления и на сообщение ракете сна чала малого, а затем прогрессивно растущего ускорения

(не более 2,5—3 g ).

Считается, что это позволяет выбрасывать ракету из

178

шахты, воспламеняя топливный заряд первой ступени только на 60%. Остальная же часть заряда воспламе няется по достижении ракетой высоты около 15 м.

Холодный старт основан на использовании специаль ного газогенератора, газы которого полностью выбрасы вают ракету из шахты. Двигатель первой ступени раке ты при этом включается уже на поверхности.

При обычном запуске выхлопные газы обтекают кор пус ракеты по сторонам и поднимаются вверх по стен кам шахты.

При холодном старте газы как бы закупориваются в шахте, так как ее диаметр почти равен диаметру раке ты. При этом за счет давления газов обеспечивается подъемная сила по всей площади поперечного сечения ракеты.

По мнению некоторых специалистов США, старт с задержкой воспламенения может оказаться наиболее перспективным, поскольку в этом случае отсутствует уп равление вектором тяги.

Применение холодного старта позволяет якобы сэко номить 10% веса первой ступени за счет сокращения объема ее заряда твердого топлива.

Б а л л и с т и ч е с к и е р а к е т ы с р е д н е й д а л ь н о с т и д е й с т в и я

Работы в области совершенствования БРСД с под- . водным стартом велись и ведутся в основном по пути увеличения дальности их полета.

Примерно с 1970 г. в США приступили к проектиро ванию комплекса ULMS, который после 1980 г. должен заменить существующие ракеты «Поларис А-3» и «По сейдон».

К этому решению американские специалисты пришли после тщательного анализа боевых возможностей ракет семейства «Поларис» и «Посейдон».

Для обстрела стратегических целей на европейском и азиатском континентах современные ракетные атомные подводные лодки должны патрулировать вблизи районов интенсивного судоходства или в замерзающих районах Северного Ледовитого океана (на удалениях не более 1300 км от материка).

12 |

179 |

Для обстрела даже минимального количества целей в таких условиях требуется, по расчетам специалистов США, не менее шести лодок.

Недостаточное удаление районов боевого патрулиро вания ракетных подводных лодок от побережья вероят ного противника увеличивает опасность их обнаружения и уничтожения противолодочными силами; одновременно затрудняются управление лодками и связь из-за необхо димости поддерживать строгий режим маскировки.

Эти затруднения военно-морские специалисты США предполагают устранить за счет создания комплекса ULMS с ракетами дальнего действия, которые могут по ражать цели, находящиеся в глубинных районах матери ка Евразия, из районов, прилегающих к континенталь ной части США, Южной Америки, Южной Африки и Се верной Австралии, а при чрезвычайных обстоятельст вах— даже с военно-морских баз США.

Считается, что при приближении боевых позиций под водных лодок к территории вероятного противника три лодки с ракетами с предельной дальностью полета около 13 000 км нанесут противнику не меньший ущерб, чем шесть лодок с ракетами «Поларис» и «Посейдон».

Одной из наиболее важных целей, преследуемой раз работкой комплекса ULMS, является размещение боль шей части стратегических ракет за пределами США, что якобы позволит в случае мировой ядерной войны от влечь стратегические силы вероятного противника от американского континента.

В отличие от современных ракетных подводных ло док, у которых модернизируются в основном только си стемы, связанные с ракетами «Поларис» и «Посейдон», при проектировании комплекса ULMS с самого начала ведутся поиски оптимальных решений по всем системам подводной лодки и ее ракетному оружию.

Согласно тактико-техническим требованиям подвод ная лодка новейшей конструкции должна быть большого водоизмещения, с меньшей шумностью, чем существую щие лодки, и без торпедных аппаратов.

Однако специалисты ВМС США считают, что при соз дании новой лодки следует избегать конструктивных ре шений, недостаточно проверенных практикой.

Одним из важнейших вопросов при определении ос новных параметров комплекса является выбор оптималь

н о

ной дальности стрельбы: рассматривается дальность в пределах 8500—13 000 км (рис. 5.18). Считается, что наиболее вероятной будет дальность, не превышающая 10 000 км, так как дальнейшее ее увеличение повлечет за собой дополнительное увеличение габаритов ракеты и лодки без существенного повышения боевых возможно стей.

Рис. 5.18. Удаление районов боевого па трулирования атомных подводных лодок при различном увеличении предельной дальности полета ракет

Суммарная мощность зарядов головной части ракеты, очевидно, будет такой же, как у ракеты «Посейдон», а траектория полета — стандартной баллистической, тре бующей минимальной затраты энергии. Рассматривают ся также настильные траектории, более выгодные с точ ки зрения преодоления систем ПРО.

Длина ракеты ULMS будет предположительно 13,2 м, диаметр 2,62 м, что обеспечит почти вдвое больший объ ем топливного заряда, чем у ракеты «Посейдон».

Выход ракеты из пусковой трубы, в отличие от суще ствующих методов (давление сжатого воздуха или па ра), будет производиться по принципу самовыбрасывания, при котором РДТТ первой ступени первоначально

181