книги из ГПНТБ / Морозов Н.И. Баллистические ракеты стратегического назначения

.pdfпортировки ракет с технических позиций на стартовые. Конструкции установщиков ракет бывают различные. Одна из них приведена на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Схема установщика для загрузки ра кеты в шахту:

1 — тягач; 2 — рама; 3 — передняя опора; 4 — механизм подъема и опускания ракеты; 5 — колесный ход; 6 — задняя опора; 7 — направляющая; 8 — ракета; 9 — шахт ная пусковая установка

4.4. Заправочное оборудование ракет с ЖРД

Компоненты жидкого топлива хранятся в стационар ных складских емкостях или в железнодорожных ци стернах. На стартовые позиции компоненты топлива до ставляются железнодорожными или грунтовыми устрой ствами. В зависимости от вида стартовых позиций заправка ракет производится с помощью подвижного или стационарного заправочного оборудования.

Подвижное заправочное оборудование включает ци стерны, заправочно-дозирующие станции и заправщики. Цистерны представляют собой емкости с трубопровода ми, арматурой и контрольно-измерительными прибора ми, обеспечивающими наблюдение за уровнем, давлением и температурой компонентов топлива. Заправочно-дози рующие станции оборудуются на базе автомобилей и

120

представляют собой насосные установки и дозирующие устройства. Иногда цистерны, насосные установки и до зирующие устройства устанавливаются на одном агрега те, который называется заправщиком.

Стационарное заправочное оборудование размещает ся в специальных сооружениях, защищенных от воздей ствия ядерного взрыва. Оно может быть предназначено

t — емкость; 2 — вентиль; 3 — насос; 4, 5 — клапаны; 6 — фильтр; 7 — гибкий шланг; 8 — наполнительное соединение

для заправки ракет на одной или на нескольких пусковых установках. В состав стационарного заправочного оборудования входят емкости для компонентов топлив с необходимым оборудованием, насосные станции с запорной и распределительной арматурой, магистраль ные трубопроводы и наполнительные соединения, крепя щиеся к заправочно-сливным клапанам ракеты.

В зависимости от способа подачи компонентов топ лива в топливные баки ракет возможны различные схе мы систем заправки.

На рис. 4.6, например, приведена схема системы за правки с насосной подачей. Для обеспечения бескавитационной работы насоса емкость наддувается газом, инертным к компоненту топлива. Насос приводится в действие электродвигателем. Для его питания необхо дим мощный источник электропитания.

Основное требование к заправке — возможно боль шая скорость заправки. Однако начинать заправку сра зу максимальным расходом нельзя, так как это может привести к повреждению трубопроводов и баков ракеты. Поэтому компоненты топлива вначале подаются с ма лым расходом до полного заполнения всех трубопрово

121

дов, а Затем расход увеличивается до максимального. Когда баки заполнены почти полностью, расход снова снижается для устранения возможного ударного воздей ствия компонента топлива на верхнюю часть бака, что может вызвать его повреждение.

Для заправки может применяться и система с ис пользованием сжатых газов. Она состоит из тех же элементов, что и система с насосной подачей, только вместо насоса имеется источник сжатого газа (балло ны со сжатым газом, газогенераторы и т. п.), который

через вентиль и регулятор |

создает давление |

газа в |

||||

воздушной подушке емкости. Регулятор |

обеспечивает |

|||||

определенный |

расход, |

газа |

из источников |

сжатого газа |

||

и тем самым |

регулирует |

расход компонентов |

топлива |

|||

из емкости. |

Считается, что системы заправки с ис |

|||||

пользованием |

сжатых |

газов |

позволяют |

получить лю |

||

бой расход компонентов топлива путем изменения дав ления наддува в полости емкости. Однако это требует увеличения толщины стенок емкостей и значительного расхода сжатых газов из источника.

При заправке необходимо выдерживать высокую точ ность доз заправки компонентов в топливные баки. Для измерения количества заправленных компонентов топли ва служит метод измерения веса дозы заправки или ее объема.

В первом случае производится непосредственное взве шивание заправляемого компонента измерительными уст ройствами заправочного оборудования. Во втором — предварительно измеряется температура компонента в емкости, вычисляется плотность компонента, а затем его требуемый объем. Эти расчеты выполняются приборами заправочного оборудования или устройствами ракеты.

С помощью заправочного оборудования осуществ ляется слив компонентов топлива из баков ракет при несостоявшемся пуске, при обнаружении неисправностей ракеты и проведении заправок с учебной целью.

Для управления заправкой и сливом компонентов топлива используются системы управления, которые мо

гут быть автоматическими, полуавтоматическими и руч ными.

Г л а в а 5

ОБРАЗЦЫ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ АРМИЙ И ФЛОТОВ, ИХ БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Из значительного числа промышленно развитых капи талистических стран баллистическими ракетами страте гического назначения ныне располагают только США, Англия и Франция.

К концу 1973 г. в США имелось 1054 баллистические ракеты большой дальностй действия. Из них 1000 — твердотопливные типа «Минитмен-1», «Минитмен-2» и «Минитмен-3» и 54 — жидкостные типа «Титан-2».

Надо сказать, что эти ракетные силы составляют 35% общих стратегических ядерных сил США, включа ющих, кроме того, стратегические бомбардировщики (50%) и баллистические ракеты средней дальности дей ствия (15%). Баллистическими ракетами средней даль ности действия («Поларис» и «Посейдон») вооружена 41 атомная подводная лодка США, каждая из которых оборудована 16 пусковыми трубами.

В Англии имеется 4 такие подводные лодки, осна щенных ракетами «Поларис А-3». Англия самостоятель но производит боевые головки и подводные лодки, а ракеты, которыми они вооружаются, приобретает в

США.

Французские ракетные ядерные силы стратегического назначения к 1975 г. будут включать три атомные ракет ные подводные лодки (каждая с 16 баллистическими ра

123

кетами М.1 на борту) и баллистические ракеты назем ного базирования (два подразделения по девять пуско вых установок для баллистических ракет S.2 в каждом). Эти ракеты относятся к баллистическим ракетам сред ней дальности действия.

5.1. Баллистические ракеты большой дальности действия

К середине 50-х годов, когда США задались целью в кратчайший срок создать стратегическое ракетное ору жие с большой дальностью действия, уровень развития ракетных двигателей твердого топлива был еще сравни тельно низок и первые баллистические ракеты дальнего действия решено было разрабатывать на основе исполь зования ЖРД.

По заказу ВВС США в январе 1955 г. фирма «Дженерал» приступила к проектированию жидкостной БРДД «Атлас», которая предназначалась для доставки ядерного заряда на дальность примерно 8800 км.

Первая |

серийная |

модификация |

ракеты — «Ат- |

лас-D» — поступила на |

вооружение в |

сентябре 1959 г. |

|

Ракета имела высоту 25 м, диаметр топливных баков составлял 3 м, а максимальный поперечный размер дви гательной секции, содержащей два стартовых и один маршевый двигатель, — 4,9 м.

Двигатели ракеты «Атлас-D» развивали суммарную тягу при старте около 160 тс. Ракета имела комбини рованную (радиоинерциальную) систему управления.

Поскольку в качестве окислителя в ракетах этой -серии использовался жидкий кислород, они не могли храниться в заправленном состоянии и на приведение в готовность по боевой тревоге требовалось около 10 мин.

В 1962 г. на вооружение начали поступать ракеты «Атлас-F», которые могли быть запущены через 2 мин после получения команды.

Тяга двигателей этой ракеты была увеличена до 177 тс, ракета оснащалась инерциальной системой уп равления.

Несмотря на ряд преимуществ по сравнению с раке тами «Атлас-D», процесс обслуживания ракеты «Ат лас-F» и подготовка ее к старту оставались весьма слож ными.

124

Примерно такие же недостатки были присущи и по ступившим на вооружение в апреле 1962 г. жидкостным БРДД «Титан-1». В результате все ракеты «Атлас» и «Титан-1» вскоре были сняты с вооружения.

БРДД «Титан-2», принятые на вооружение в 1963 г. и допускавшие хранение в шахтах в заправленном со стоянии, что было достигнуто благодаря использованию Ж РД на долгохранимом топливе, также имели серьез ные недостатки, связанные, в частности, с коррозией и течью топливных баков.

Командование ВВС США в 1958 г. заключило с фир мой «Боинг» контракт на разработку трехступенчатой твердотопливной ракеты «Минитмен», которая запуска лась непосредственно из подземной шахты менее чем через 1 мин после получения команды.

В итоге из имеющихся в США различных БРДД ве дущую роль заняла твердотопливная ракета «Минит мен», которая к данному времени претерпела три моди фикации: «Минитмен-1», «Минитмен-2» и «Минитмен-3».

Количество баллистических ракет большой дальности действия в США сохраняется без изменения уже в тече ние нескольких лет, и увеличение их числа, как счи тают зарубежные специалисты, по крайней мере до 1976 финансового года не предусматривается. Намечена только постепенная замена ракет «Минитмен-1» раке тами «Минитмен-3».

В результате примерно к концу 1974 г. должно быть на вооружении 550 ракет «Минитмен-3» и 450 ракет «Минитмен-2».

Ныне в США, как сообщает иностранная печать, из общего количества имеющихся в военно-воздушных си лах 1000 БРДД «Минитмен» более 95% постоянно на ходится на боевом дежурстве.

Эти БРДД, как считают зарубежные специалисты, могут достигнуть объектов, на которые нацелены, через 30 мин после пуска. Что касается БРДД «Титан-2», то в 1973—1974 финансовых годах намечено снять их с во оружения.

БРДД « Тит а н - 2»

БРДД «Титап-2» (рис. 5.1)— это наиболее крупная боевая американская двухступенчатая жидкостная ра кета.

125

Ее разработка была начата фирмой «Мартин» в I960 г. од новременно с доводкой ракеты

«Титан-1».

Длина ракеты 31,4 м, диаметр 3,05 м. Основное отличие ракеты «Титан-2» от своей предшествен ницы состоит в том, что она за правляется топливом, подготав ливается к пуску и запускается непосредственно из шахты, без подъема на поверхность, как бы ло у ракеты «Титан-1».

Кроме того, «Титан-2» не имеет вспомогательных двигате лей для отделения первой ступе ни, а также поворотных двигате лей.

Двигатели ракеты «Титан-2» более совершенны и работают на более калорийном топливе.

Характерным является и то обстоятельство, что двигатель второй ступени включается еще до отделения первой ступени.

Топливо • ракеты (несиммет ричный гидразин + четырехокись азота) может храниться в ракете длительное время.

В ракете «Титан-2» тяга уве личена до 240 тс, что позволяет

ей нести |

ядерный |

заряд мощно |

||||

стью |

до |

5 |

Мт |

(в |

полтора |

раза |

больше, чем у «Титана-Ь>). |

|

|||||

Дальность полета ракеты до |

||||||

15 000 |

км |

при |

стартовом |

весе |

||

150 тс. Ракета оснащена |

инер |

|||||

циальной |

|

системой |

управления. |

|||

Рис. 5.1. Баллистические ракеты страте гического назначения:

а — «Тнтан-1» ; б — «Титан-2»

126

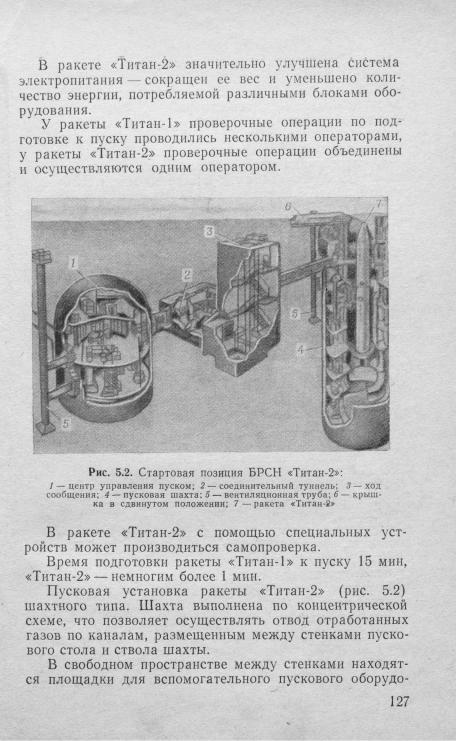

вания. Сверху тахта закрывается защитной железобе тонной крышкой.

По мнению американских специалистов, эффектив ность и боевые возможности ракеты «Титан-2» уже не отвечают требованиям времени — она имеет неразделяющуюся головную часть и ограниченные возможности по преодолению систем противоракетной обороны.

Модернизация ракет «Титан-2», имеющихся в неболь шом количестве (54 шт.), считается нецелесообразной из-за высокой стоимости работ. Кроме того, разработана и принята на вооружение ракета «Минитмен-3», которая, как считают зарубежные специалисты, по своей эффек тивности превосходит «Титан-2». К тому же стоимость эксплуатации одной ракеты «Титан-2» высока — дости гает 1 млн. долларов в год.

|

БРДД т и п а |

« Миинт ме н » |

|

||

БРДД «Минитмен» стали поступать на вооружение |

|||||

частей ВВС США в конце 1962 г. |

К октябрю 1969 г. |

||||

имелась в |

общей сложности 1000 |

ракет модификаций |

|||

«Минитмен-1 А», |

«Минитмен-1 В» и «Минитмен-2». |

||||

Кроме |

того, |

проходила |

летные |

испытания |

ракета |

«Минитмеи-3» (рис. 5.3). |

при стартовом весе |

29,5 тс, |

|||

Ракета |

«Минитмен-1 А» |

||||

длине 16,4 |

м и диаметре (по юбке) |

1,88 м имеет даль |

|||

ность полета около 9300 км, вес ее головной части со ставляет 0,45 тс, вероятное круговое отклонение 1,6 км, мощность боевого заряда 0,5—1 Мт.

РДТТ всех ступеней работают на смесевом топливе. Ракета оснащена инерциальной системой управления.

Ее вес около 142 кгс. В системе используется ЭЦВМ на полупроводниках.

Исполнительными органами системы служат установ ленные на каждом РДТТ четыре поворотных сопла.

Углы отклонения сопел для первой, второй и третьей ступеней составляют соответственно 8,6 и 4°.

Головная часть Мк.5 имеет двухслойное абляцион ное покрытие.

Верхний слой предназначен для защиты на восхо дящем участке траектории, а внутренний (на базе двухокиси кремния)— при входе в атмосферу.

Ракета «Минитмен-IB» при стартовом весе 31,3 тс, длине 17,05 и диаметре 1,88 м имеет дальность полета

128

В январе 1971 г. на вооружение начали поступать ракеты «Минитмен-3».

Они имеют почти те же размеры, что и ракеты «Ми-

нитмен-2», но их стартовый |

вес увеличен с 33 тс до |

|

35,4 тс. Вес головной |

части |

0,9 тс. На ракете применена |

новая головная часть |

типа MIRV, соответственно изме |

|

нена конфигурация головного обтекателя, которому при дана оживальная форма, и установлена новая третья ступень, оснащенная РДТТ увеличенного диаметра со стеклопластиковым корпусом и одним неподвижным соп лом.

При работе этого РДТТ управление по тангажу и курсу осуществляется путем впрыска фреона в закритическую часть сопла, а управление по крену — с по мощью струйных рулей на горячем газе.

Расчетная дальность полета ракеты 13 000 км, веро ятное круговое отклонение 0,4 км.

В зарубежной печати сообщалось, что ракета «Ми нитмен-3» рассчитана на размещение в шахтах, предна значенных для ракет «Минитмен» предыдущих модифи каций.

Первый запуск ракеты «Минитмен-3» состоялся в августе 1968 г. на дальность 8000 км. Он расценивался специалистами как успешный.

Первые партии «Минитмен-3» закупались в 1969 и 1970 финансовых годах. Стоимость ракеты типа «Минит мен» оценивается в 7 млн. долларов, а одной шахты — в 4 млн. долларов.

Расходы на разработку и развертывание ракет «Ми

нитмен», составляющие в среднем около |

1 млрд, в |

год, |

к середине 1970 г. достигли 13 млрд, |

долларов, |

а к |

1975 г. они, по мнению иностранных специалистов, воз растут до 17 млрд, долларов.

Говоря о ракетах «Минитмен», небезынтересно по знакомиться с наземным оборудованием, обеспечиваю щим пуск этих ракет.

По мнению специалистов США, стартовые позиции ракет «Минитмен» (рис. 5.4) достаточно перспективны на «обозримое будущее», даже с учетом возможности применения противником очень мощных боевых зарядов.

Существующие шахты имеют диаметр 3,66 м и глу бину до 27 м. Это якобы позволит в будущем размещать

9* |

131 |