книги из ГПНТБ / Панадиади, А. Д. Проблемы мелиоративного устройства нечерноземной зоны

.pdfГла ва VI. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ (ВОДНЫЙ) БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

Степень обеспеченности потребностей народного хозяйства в воде, определение имеющихся резервов водных ресурсов и влияние на качество поверхностных и подземных вод разных видов хозяйст венного использования водоисточников наиболее правильно могут быть установлены на основе регионального водного баланса, ко торый характеризует соотношение между имеющимися в данном районе водными ресурсами и их расходованием.

В литературе по использованию водных ресурсов, а также сре ди специалистов, занимающихся этими вопросами, применяют два термина — водный баланс и водохозяйственный баланс. Под пер вым понимают соотношение между приходом и расходом воды в пределах какой-либо территории за определенные интервалы вре мени. Под водохозяйственным же балансом обычно понимают со отношение между ресурсами и их потреблением различными от раслями народного хозяйства.

Автор считает, что такое подразделение терминов не может быть оправдано ни по форме, ни по существу.

По форме оно не отвечает действительности, так как в общест венном производстве водного хозяйства как самостоятельной от расли не существует, так же как не существует железного, уголь ного или медного хозяйства. Когда речь идет об источниках при родных богатств, гораздо уместнее применять термин «ресурсы».

Термин «водное хозяйство» закономерен в случаях, когда он означает систему сооружений и устройств, обеспечивающих пода чу и отвод воды, необходимой для нормальной работы отдельного населенного пункта или предприятия. Так, имеющиеся на каждом заводе или в каждом доме водопроводные и канализационные со оружения и устройства представляют собой «водное хозяйство» данного предприятия.

По существу же такое подразделение приводит к невозможно сти одновременного анализа всего комплекса условий и факторов, определяющих соотношение между водными ресурсами и их ис пользованием. Подход, основанный на указанной терминологии, предопределяет необходимость рассматривать водные ресурсы не в целом, а раздельно, что существенно ухудшает решение вопро сов, связанных с использованием этих ресурсов. Однако термин

82

«водохозяйственный баланс» принят в основах водного законода тельства СССР и союзных республик, поэтому нами он в дальней

шем применяется.

Балансовый метод, основанный на данных учета всех доступ ных для использования водных ресурсов и их режима, позволяет с наибольшей точностью определить пути и способы рационально го удовлетворения водой современных и перспективных потребно стей отдельных отраслей народного хозяйства и обеспечивает воз можность предотвратить диспропорции, вызываемые недостатком или плохим качеством воды.

Водохозяйственный баланс территории можно выразить таким

уравнением: |

|

|

|

Rn + Rn~\-R П+^Г+-^С+^С+ ^3 = Д + Ашв + Д ,в + |

(6) |

||

+А,+д .+ав4-аи+д w , |

|

||

где R n— приток поверхностных вод, поступающий |

извне; |

|

|

R "— поверхностный |

сток, формирующийся в |

границах |

рас |

сматриваемой |

территории; |

|

|

R" — откачиваемые на поверхность шахтные воды и выклини |

|||

вающиеся ключевые и родниковые воды; |

подземных |

вод |

|

Rr — возможные к |

использованию ресурсы |

||

рассматриваемой территории;

R'c— суммарный приток коммунальных сточных вод; R"c— то же, производственных сточных вод;

R 3 — зарегулированный сток;

D n— необходимый сброс поверхностных вод за границы рас сматриваемой территории;

Ашв— расход на хозяйственно-питьевое водоснабжение насе ленных пунктов;

D"b— суммарный расход на производственное водоснабжение; Do — расход на орошение чистыми водами;

Д , — то же, сточными водами;

D B— безвозвратный расход |

на удовлетворение нужд водополь |

зователей; |

с поверхности водохранилищ и |

D„ — потери на испарение |

|

прудов; |

|

+ ДW — резерв (плюс) или недостаток (минус). Водохозяйственный баланс составляют для года, а также для

летнего и зимнего месяцев с минимальными расходами. Все рас четы по балансу сводят в специальные таблицы (формы 6, 7 и 8).

Одним из важных, но и наименее изученных вопросов при со ставлении региональных балансов является минимальная вели чина площади, для которой должен такой баланс составляться. Ес ли площадь принять чрезмерно большой и тем самым сократить число балансов, то не будут полно учтены природные и организа ционно-экономические особенности отдельных частей охватываемо-

6 ; |

S3 |

2

|

|

П р и х о д н а я ч а с т ь в о д о х о з я й с т в е н н о г о б а л а н с а п о б а с с е й н у |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

Поверхностные воды |

||

|

|

|

|

всего |

|

|

|

в том числе |

|

Номера |

Площадь |

обес |

|

|

приток с вышераспо- |

сток, формирующийся |

|||

расчетных |

водосбора, |

|

|

||||||

печен |

|

|

в границах рассмат |

||||||

створов |

км3 |

ность, |

расход, |

объем, |

ложенной части |

риваемой части |

|||

|

|

водосбора |

|

||||||

|

|

% |

м3/с |

млн. м3 |

|

|

водосбора £ " п |

||

|

|

|

|

|

расход, м3/с |

объем, |

расход, |

м3/с |

объем, |

1 |

2 |

|

|

|

млн. м3 |

млн. м3 |

|||

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

9 |

||

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

97 |

|

|

|

|

|

|

|

откачиваемые на по верхность шахтные воды, ключевые

и родниковые

расход, м8/с объем, млн. м3

10 п

Ф О Р М А 6

Подземные воды

объем,

расход, м3/с

12 13

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

П родолж ение |

|

|

|

|

|

Сточные воды |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в том числе |

|

|

|

|

|

всего |

промышленные |

теплоэнергетических |

|

|

|

|

|||

|

|

хозяйственно-бытовые |

|

Объем заре |

||||||

|

|

|

|

|

станций |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

гулированного |

|

|

|

|

|

|

города и поселки городского |

сельские населенные пункты |

стока, млн. м3 |

||

расход, |

объем, |

|

|

|

|

|

||||

расход, |

объем, |

расход, |

|

и сельскохозяйственные |

|

|||||

объем, |

типа |

|

||||||||

м3/с |

млн. м3 |

м3/с |

млн. м3 |

м®/с |

млн. |

м3 |

|

предприятия |

|

|

14 |

15 |

16 |

17 |

|

|

расход, м3/с |

объем, млн. м3 |

расход, м3/с |

объем, млн. м3 |

|

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

||||

|

|

J |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

|

ство |

|

Номера расчетных |

ров |

|

1 |

Ф О Р М А 7

|

Р а с х о д н а я ч а с т ь в о д о х о з я й с т в е н н о г о б а л а н с а п о б а с с е й н у |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

Водоснабжение |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

техническое |

|

хозяйственно-питьевое |

итого по водоснабжению |

|

Орошение |

|

|||||||

Наименование |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

или номер |

промышленные |

|

|

|

|

сельскохозяй |

|

|

|

|

|

|

|

||

водопотреби- |

теплоэнерге |

населенные |

|

объем |

чистыми |

сточными |

|||||||||

теля по ката |

и прочие 4 |

ственное про |

|

||||||||||||

логу |

предприятия |

тика |

пункты |

изводство |

расход, |

|

в том числе |

водами |

водами |

||||||

|

расход, |

объем |

расход, |

объем, |

расход, |

объем, |

расход, |

объем, |

м3/с |

|

расход, |

объем, |

расход, |

объем, |

|

|

|

млн. м3 |

за счет |

||||||||||||

|

м3/с |

млн. м3 |

м3/с |

млн. мэ |

м3/с |

млн. м3 |

м3/с |

млн. м3 |

|

подзем |

м3/с |

млн. м3 |

м3/с |

млн. м3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ных вод |

|

|

|

|

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

П родолж ение

Потери на испарение с поверхности водо хранилищ и прудов

расход, |

объем, |

м3/с |

млн. м3 |

18 |

19 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В |

том числе за счет |

|

||

Водоснабжение |

Санитарный |

Судоходство |

Всего расходная |

|

|

|

|

|

|

||||

рыбных прудов |

расход |

и лесосплав |

часть |

поверхност |

подземных вод |

сточных вод |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ных вод |

|

|

|

|

|

расход, |

объем, |

расход, |

объем, |

расход, |

объем, |

суммар |

суммарный |

расход, |

объем, |

расход, |

объем, |

расход, |

объем, |

м3/с |

млн. м3 |

м3/с |

млн. м3 |

м3/с |

млн. м3 |

ный рас |

объем, |

м3/с |

млн. м3 |

м3'с |

млн. м3 |

м8/с |

млн. м3 |

ход, м3/с |

млн. м3 |

||||||||||||

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

33 |

Ф О Р М А 8

А н а л и з в о д о х о з я й с т в е н н о г о б а л а н с а п о б а с с е й н у

Обеспеченность,

Элементы баланса и показатели

15 |

50 |

75 |

80 |

90 |

95 |

97 |

П р и х о д н а я ч а с т ь |

|

||||

Суммарный расход, м3/с |

|

||||

Суммарный |

объем, |

|

|

||

млн. м3 |

числе |

за |

счет |

|

|

в том |

|

||||

вод: |

|

|

|

сто-— расход, |

м3/с |

поверхностного |

|||||

ка |

|

|

|

объем, млн. м3 |

|

зарегулированного — объем, |

млн. м3 |

||||

стока |

|

|

расход, м3/с |

||

подземных |

|

||||

сточных |

|

объем, млн.:м3 |

|||

|

—расход, м3/с |

||||

|

|

|

|

объем, |

М Л Н . 'м3 |

Р а с х о д н а я ч а с т ь |

|

||||

Суммарный |

расход, |

м3/с |

|

||

Суммарный |

объем, |

млн. м3 |

|

||

в том |

числе |

за |

счет |

|

|

вод: |

|

|

|

— расход, |

м3/с |

поверхностных |

|||||

подземных |

|

объем, М Л Н . м3 |

|||

|

— расход, |

м3/с |

|||

сточных |

|

объем, М Л Н . м3 |

|||

|

— расход, |

м3/с |

|||

|

|

|

|

объем, млн. м3 |

|

А н а л и з |

|

[избыток (4 -),недостаток |

(—)] |

||

Поверхностные |

воды |

— расход, |

м3/с |

||

Подземные |

воды |

объем, млн. м3 |

|||

—■расход, м3/с |

|||||

Сточные |

воды |

|

объем, млн. м3 |

||

|

—■расход, м3/с |

||||

|

|

|

|

объем, |

млн. м3 |

го района. Если же, наоборот, территория будет иметь небольшие размеры, то в большинстве случаев не хватит данных, необходи мых для определения приходной части баланса. Не высказывая по этому вопросу окончательных предложений, отметим лишь, что минимальную площадь, для которой следует составлять водный баланс, необходимо определять в каждом отдельном случае с уче том интенсивности водопотребления, степени изученности поверх ностных и подземных водных ресурсов и различий в ландшафтах рассматриваемой территории. По нашему мнению, эта площадь в районах развитого промышленного и коммунального водопотребле ния должна быть не менее 300—500 км2, а в районах преимуще-

86

ственного сельскохозяйственного водопотребления—не менее 750— 1000 км2. Во всех случаях границы таких территорий следует оп ределять водоразделами, а балансы составлять по бассейнам.

Большое значение при составлении водохозяйственного баланса имеет учет распределения потребляемой воды во времени. Так,

режим водопотребления при |

всех видах питьевого и промышленно |

го водоснабжения можно |

рассматривать как постоянный, тогда |

как режим водопотребления при орошении или испарении с по верхности водохранилищ, да и по многим другим видам резко меняется на протяжении года. При постоянном режиме водопот ребления или водопользования в водохозяйственном балансе учи тывают среднегодовой-расход, а при переменном режиме включа ют необходимые для удовлетворения хозяйственных потребностей объемы и расходы по отдельным периодам водопотребления или водопользования, а также суммарную годовую потребность.

Расчетная обеспеченность расходов и объемов стока, как из вестно, неодинакова и принимается в зависимости от вида подле жащих удовлетворению нужд и от экономической значимости ре шаемых задач.

Применяемые расчетные значения обеспеченности для различ ных видов водопотребления и водопользования приведены в таб лице 21.

|

|

|

|

|

|

Т А Б Л И Ц А Я |

|

|

Расчетные значения обеспеченности водопотребления |

||||

|

|

|

|

и водопользования |

|

|

Водопотребители |

Обеспечен |

Водопользователи |

Обеспечен |

|||

ность, % |

ность, % |

|||||

Коммунально-бытовое |

95-99 |

Гидроэнергетика |

95-97 |

|||

водоснабжение |

водо |

95 -97 |

Рыбное хозяйство |

80-90 |

||

Промышленное |

||||||

снабжение |

|

тепло |

95-97 |

Судоходство |

95—98* |

|

Водоснабжение |

||||||

энергетических |

стан |

|

|

|

||

ций |

|

|

|

90-95 |

Лесосплав |

90-95* |

Сельскохозяйственное |

||||||

производство |

|

75—80 |

Санитарные расходы |

95-97 |

||

Орошение |

|

|

|

|||

Потери воды на испа |

5—15 |

|

|

|||

рение |

с |

поверхности |

|

|

|

|

прудов |

и |

водохрани |

|

|

|

|

лищ, |

|

|

|

|

|

|

* Обеспеченность нормативных глубин за время навигации (лесосплава).

Вопрос, как следует учитывать при составлении водного балан са различные значения расчетной обеспеченности, до сих пор не решен.

87

В литературе по этому поводу прямо высказывается лишь Н. В. Мастидкий [53], который рекомендует пользоваться величи ной средневзвешенной обеспеченности.

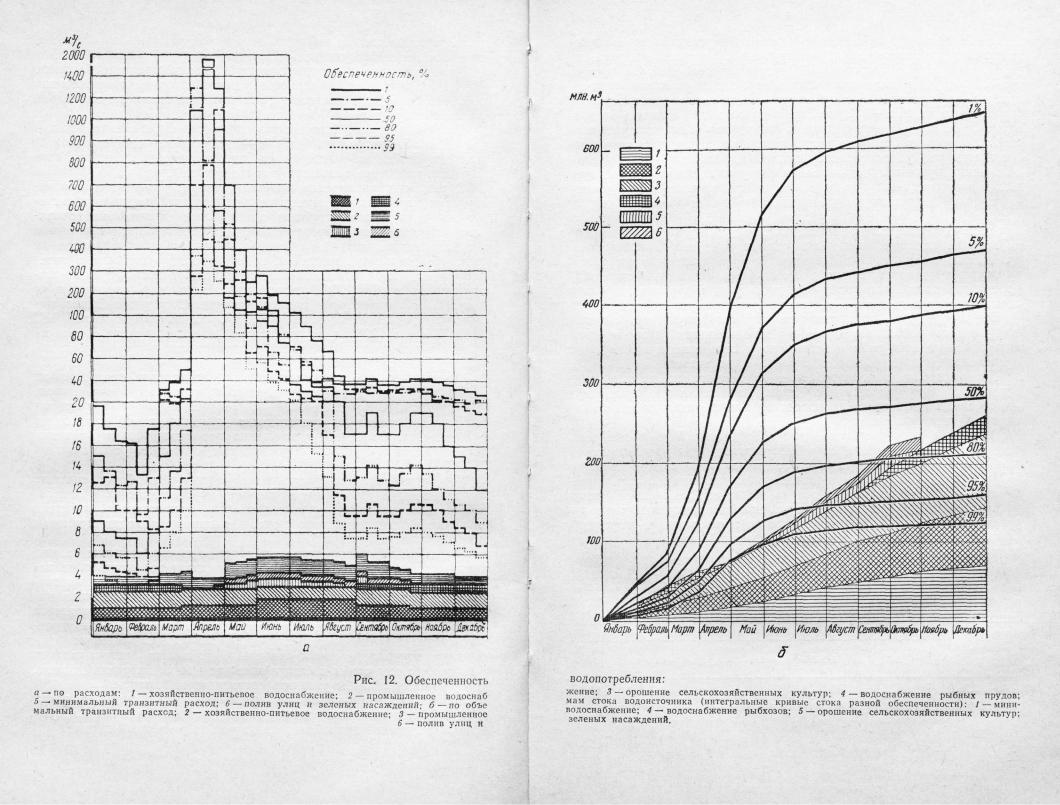

Автор считает более правильным применять в таких случаях прием, основанный на совмещении гидрографов или интегральных кривых объемов стока различной обеспеченности с кривыми водопотребления и водопользования. По данным о потребностях в воде каждой из заинтересованных отраслей народного хозяйства составляются календарные графики суммарного водопотребления и водопользования (рис. 12). На эти графики наносят соответст венно либо гидрографы, либо интегральные кривые объемов стока различной обеспеченности, что и позволяет установить, при какой обеспеченности расходов или объемов могут быть удовлетворены потребности народного хозяйства в воде и какие количества воды остаются еще не использованными. Применение этого способа свя зано лишь с необходимостью иметь по приходной части баланса в каждом расчетном створе данные для всех расчетных значений обеспеченности.

Общеизвестно, что гидрографы от года к году меняются как по величине, так и по времени. Поэтому при установлении обще гидрологических характеристик, а также расчетных норм стока, со ответствующих различной обеспеченности, необходимо сопостав лять величины генетически однородных фаз стока.

При решении практических задач обычно необходимо распола гать сведениями о вероятном распределении расходов на опреде ленную дату. В таких случаях генетическая однородность фаз сто ка не имеет значения, так как здесь важно знать, какой расход можно ожидать в данную дату независимо от того, как этот рас ход сформировался.

Согласно предельной теореме теории вероятностей распределе ние суммарной величины при оо стремится к нормальному или близкому к нему закону независимо от законов распределения от

дельных частных слагаемых. |

В работах С. Н. Берштейна [6] и |

А. А. Маркова [51] показано, |

что эта теорема выполняется и для |

условий частично зависимых слагаемых. Основываясь на этом, следует признать правомерным установление расчетных гидрогра фов путем общепринятой статистической обработки величин рас ходов, соответствующих определенным датам.

Учитывая, что по мере развития народного хозяйства меняются не только расходные, но и приходные элементы водного баланса, последний приходится составлять для нескольких сроков. Обычно эти сроки соответствуют принимаемым при составлении перспек тивных планов развития народного хозяйства.

Приходную часть баланса на современном уровне определяют по гидрологическим и гидрогеологическим данным, а также по ма териалам учета современного использования водных ресурсов. Рас ходную часть баланса устанавливают по фактическим (отчетным) нормам водопотребления и водопользования. По предприятиям, по

которым такие данные выяснить не удается, расход воды принима ют па основе действующих нормативов.

При составлении перспективных водохозяйственных балансов обычно возникает много вопросов, решить которые на этой стадии не представляется возможным. Это придает балансам несколько

условный характер.

Основной вопрос, который возникает при определении приход ной части перспективного баланса,— это влияние на поверхностный сток антропогенных факторов и в первую очередь факторов, свя занных с развитием сельского и лесного хозяйства.

С тем, что расширение площади пашни, улучшение агротех нических мероприятий, изменение лесопокрытой площади и систе мы ведения лесного хозяйства сказываются на величине поверх ностного стока, все согласны. Но, как сказываются эти факторы и в одном ли направлении действует изменение этих факторов на сток, убедительных данных наблюдений нет. Приводимые в лите ратуре [45, 46, 47, 60] данные экспедиционных наблюдений Инсти тута географии АН СССР имеют узкорегиональный характер и не могут быть распространены на все районы Советского Союза, ра боты же А. А. Молчанова [57, 58], С. И. Небольсина [61], В. Ф. Шебеко [128] и других авторов свидетельствуют о двойст венном влиянии как леса, так и распаханности и осушения на ве личину поверхностного стока.

Основываясь на косвенных данных, логических предпосылках и некоторых приближенных из-за сложности явления расчетах, Институт географии АН СССР [45] считает, что по мере развития сельскохозяйственного производства поверхностный сток будет уменьшаться. Особенно существенно это скажется на величине речного стока в степных областях, где он может снизиться на

25—40%.

Государственный гидрологический институт, наоборот, считает, что применение усовершенствованных агротехнических и лесохо зяйственных приемов не может оказать существенного влияния на величину поверхностного стока. К таким же выводам приходят и украинские гидрологи [17].

Учитывая недостаточную изученность вопроса, а также то, что влияние хозяйственной деятельности начинает сказываться на ве личине стока не сразу, а через некоторое число лет, автор присое диняется к точке зрения Государственного гидрологического ин ститута о возможности исходить при составлении перспективных водохозяйственных балансов из современных размеров поверхност ного стока. Однако это не исключает необходимости всемерно фор сировать изучение влияния на сток различных антропогенных факторов, с тем чтобы в ближайшие годы были получены данные, которые позволили бы уточнить составленные балансы.

Запасы подземных вод на конец каждого расчетного этапа следует определять как разницу между исходным объемом и сум марной величиной потребления этих вод за расчетный период.

8 9

Еще в недавнем прошлом составление перспективного водохо зяйственного баланса обычно затруднялось отсутствием перечня перспективных водопотребителей и водопользователей. За послед ние годы по многим районам составлены схемы развития произво дительных сил на 1980 г., в настоящее время разрабатываются такие схемы на 1990—2000 гг. Эти перспективные схемы и следует класть в основу расчета балансов. По районам, для которых пер спективные схемы еще не разработаны, перспективные потребно сти в воде для удовлетворения питьевых, хозяйственных и техно логических нужд следует определять с учетом только существую щих и проектируемых населенных пунктов, а также действующих, строящихся и проектируемых предприятий. При этом необходимо учитывать не только нужды, удовлетворяемые в период составле ния водохозяйственного баланса, но и те нужды, которые неизбеж но возникнут в этих населенных пунктах и на действующих пред приятиях в связи с общим повышением уровня жизни и развитием культуры производства. Так, в области сельского хозяйства надо определять количество воды, необходимой для применения в пер спективе орошения всех сельскохозяйственных угодий, и т. п.

Водные ресурсы, превышающие перспективную потребность, представляют собой резерв, на базе использования которого в дан ном бассейне или районе возможно расширение существующих производств и предприятий и строительство новых.

Перспективное водопотребление определяют по действующим нормам, скорректированным с учетом намечаемых или ожидаемых изменений в технологии производства или в развитии отдельных отраслей промышленности.

Академия коммунального хозяйства имени Панфилова реко мендует при определении потребности в воде для удовлетворения коммунально-бытовых нужд в городах и городских поселениях РСФСР принимать нормы, приведенные в таблице 22. Эти норма тивные расходы учитывают расходы воды: внутри жилого фонда; за пределами жилого фонда (на различных предприятиях и в уч реждениях, обслуживающих население); на внешнее городское благоустройство (полив зеленых насаждений, полив и мойка го

родских улиц, |

полив спортивных сооружений и мест для отдыха). |

||||

|

|

|

|

|

Т А Б Л И Ц А 22 |

Нормативные расходы |

воды на нужды населения в городских |

||||

|

поселениях РСФСР |

(л/сут на человека) |

|

||

|

|

Население городов, тыс. |

чел. |

|

|

Год |

500 |

500-250 |

250-100 |

100-50 |

до 50 |

|

|||||

1975 |

309 |

298 |

279 |

245 |

226 |

1980 |

384 |

371 |

345 |

313 |

307 |

2000 |

460 |

449 |

440 |

405 |

401 |

92