Руководство по клинической эндоскопии

.pdfЭндоскопия в гастроэнтерологии |

329 |

выполнения основного вмеша тельства сразу после наложения анастомоза цекостому раскрывают при резком ожирении внутренних органов, плохой подготовке кишеч ника, возникшем у хирурга сомнении в надежности наложенных швов анастомоза. В послеоперационном периоде показанием к раскрытию колостомы служат затянувшийся до 3—4 сут парез кишечника, появление инфильтрата в области анастомоза и даже подозрение на него. Очень важно, чтобы раскрытие свища произ водили своевременно, в ранние сроки после появления первых признаков неблагополучия в области анасто моза.

Послеоперационный период. По сле первого этапа ЛКС подниматься с постели и принимать пищу больным разрешают на следующий день. При раскрытии колостомы вначале доста точно хорошо функционирует колостомическая трубка, что облегчает уход за больными. Если содержимое кишечника перестает отходить по трубке, то се следует удалить, после чего содержимое будет выходить самотеком в лоток или его удаляют с помощью элсктроотсоса. Сформиро ванный таким образом свищ по своему устройству является трубча тым и имеет тенденцию к закрытию. В тех случаях, когда свищ начинает функционировать хуже прежде чем в нем отпадает необходимость, прихо дится периодически расширять сви щевой канал пальцем.

Неудачи, ошибки и осложнения. В момент наложения свища очень важ но проследить за тем, чтобы кишка была подшита к брюшной стенке без натяжения. Ошибкой следует считать подшивание слишком маленького участка стенки толстой кишки. На 47 ЛКС мы наблюдали только одно осложнение — подкожную флегмону брюшной стенки. Благодаря приме нению ЛКС летальных исходов, обусловленных несостоятельностью швов анастомозов, после резекции толстой кишки не было. Более отда ленные результаты ЛКС вполне бла

гоприятные: из 47 оперированных превентивная цекостома была рас крыта у 22, у всех больных свищи закрылись самостоятельно в сроки от 1 до 2 У2 мес. При нераскрытых превентивных цекостомах возникно вения грыж брюшной стенки на месте подшитой кишки не наблюдали.

2.3.6.ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ДРЕНИ РОВАНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Непосредственные результаты хирур гического лечения больных с различ ными заболеваниями панкреатобилиарной системы, особенно ослож ненными желтухой и холангитом, находятся в прямой зависимости от тяжести состояния больных, обусло вленного желчной гипертензией, холемией, печеночно-почечной недоста точностью.

Наряду с прогрессом в диагностике заболеваний в последние годы достиг нуты значительные успехи в разра ботке новых способов предопера ционной подготовки и лечения боль ных. Среди них важное место зани мают различные методы дренирова ния желчного пузыря и желчных протоков, которое выполняют под контролем лапароскопа и дуоденоскопа: чреспеченочное (антеградное) и чреспапиллярное (ретроградное) на ружное дренирование, а также внут реннее дренирование — эндопротезировапие [Савельев В.С. и др., 1977; Маят В.С. идр., 1978; Сотников В.Н.и др., 1979; Петровский Б.В. идр., 1981; ВигсЬагШ Е. е1 аЦ 1979; ТОигЬз а, Оаззеп М., 1979; ЗосЬепйга К., Кеуп- иегз-Егео!епк V., 1980; Оаззеп М. е* а1., 1981; На§епти11ег Р., 1981].

Достоинствами этих эндоскопи ческих операций являются, во-первых, получение обширной диагности ческой информации об изменениях органов гепатопанкреатодуоденальной области, имеющей большое зна чение для определения прогноза бо лезни и выбора тактики лечения, и, вовторых, визуальный контроль за ходом операций, который позволяет

330 |

Руководство по клинической эндоскопии |

предупредить осложнения или произ вести их своевременную коррекцию.

Аппаратура и инструменты. При ретроградном наружном дренирова нии можно установить дренаж боль шого диаметра (до 3 мм), используя специальный инструментарий: эндопротсзы, рентгеноконтрастные кате теры, мандрены, троакары, иглы и

т.д. Их размеры и форма зависят от способа дренирования (чреспеченочное, чрезназальное, чреспапиллярное).

Эндопротезирование желчных про токов производится специальными протезами, длину и диаметр которых определяют индивидуально после холангиографии, а также и оценки протяженности стеноза и степени

2.324. |

Варианты |

|

эндоскопического |

|

дренирования |

|

желчевы- |

|||||||

водящих |

протоков |

|

(схема). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1а - рак общего желчного протока, |

б |

- наружное |

чреспеченочное |

и |

||||||||||

чрезназальное |

дренирование, в |

— эндопротезирование; |

На |

- рак общего |

||||||||||

желчного |

протока, |

большого |

сосочка |

двенадцатиперстной |

кишки |

и |

||||||||

поджелудочной железы, |

б - наружное чрезназальное и чреспеченочное |

|||||||||||||

дренирование |

желчного |

пузыря |

и |

желчных |

протоков, |

в |

- |

холецисто |

||||||

стомии, |

эндопротезирование; |

Ша |

- |

стеноз |

большого |

сосочка двенад |

||||||||

цатиперстной |

кишки, |

холедохолитиаз, |

холангит, б |

— |

эндоскопиче |

|||||||||

ская |

папиллотомия, |

в |

- чреспеченочное дренирование желчного пу |

|||||||||||

зыря |

и желчных протоков. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Э н д о с к о п ия в гастроэнтерологии |

331 |

окклюзии желчных протоков. Длина стандартных эпдопротезов состав ляет 15^20 см, а диаметр — 2—3 мм. Протезы имеют множество отверстий по всей длине.

Показания и противопоказания. Дренирование желчного пузыря и желчных протоков позволяет: 1) устранить гипертензию в желчевыводящей системе при обструкции ее па различных уровнях; 2) вводить в

желчный пузырь и желчные протоки лекарственные препараты; 3) произ водить промывание всей желчевыводящей системы при сочеганных воспалительных заболеваниях.

При обструкции дистально] о отде ла общего желчного протока и наличии желтухи вид антеградного дренирования (чреспузырный и чреспеченочный) не имеет принципиаль ного значения. Лапароскопическое чреспеченочное дренирование желч ных протоков показано при желтухе с обструкцией желчевыводящих путей на уровне пузырного протока, при низком уровне обструкции и необхо димости длительно производить дре нирование желчевыводящей системы у неоперабельных больных. Чреспе ченочное дренирование желчного пу зыря показано при остром холецисти те, сочетании острого холецистита и холангита, при котором необходимо местно вводить антибактериальные препараты.

Перспективно одновременное про ведение лапароскопического дрени рования желчного пузыря и эндоско пической папиллотомии при сочеган ных острых заболеваниях желчного пузыря, желчных протоков и БСД (холецистит, холангит, холедохолитиаз и стеноз БСД), осложненных механической желтухой. Эти опера ции показаны: I) лицам пожилого возраста с тяжелыми сопутствую щими заболеваниями, имеющими высокую степень операционного рис ка, 2) больным, у которых нежела тельно проведение хирургического вмешательства в данный момент (на пример, женщинам в ближайшем послеродовом периоде).

Применение лапароскопического дренирования желчного пузыря и эндоскопической папиллотомии по зволяет либо отложить хирурги ческое вмешательство и оперировать больных в благоприятных для них условиях, либо вообще избежать хирургического лечения у больных с доброкачественной желтухой. Этого достигают, устраняя причины желту хи (стеноз БСД, холедохолитиаз) и ликвидируя воспалительный процесс в желчном пузыре и желчных прото ках путем промывания их раствора ми антисептиков, которое осуществ ляют постоянно или дробно в течение суток. Особое значение при злокаче ственной обструкции общего желчно го протока имеет ретроградное внут реннее (эндопротезирование) и на ружное (чрезназальное) дренирование [Петровский Б.В. и др., 1981; \УигЬз О., Оаязеп М., 1979].

Методика. Дренирование желчных протоков может быть ретроградным и антеградным, наружным и внутрен ним (рис. 2.324), временным и дли тельным.

Методика ретроградного дрениро вания желчных протоков аналогична методике ЭРПХГ (см. 2.1.4).

При д л и т е л ь н о м |

в н у т р е н |

н е м д р е н и р о в а н и и |

(эндопроте |

зирование) желчных протоков эндопротезы устанавливают по методу, аналогичному методике Сельдингера. В большинстве случаев папиллогомом предварительно рассекают «крышу» ампулы БСД [Оаяьеп М. е1 а1, 1979]. В результате облегчаются манипуляции по введению эндопротеза, так как в БСД образуется доста точно широкое (6—10 мм) отверстие. После холангиографии под контро лем зрения в БСД и далее через зону обструкции вводят мандрен, а по мапдрену с помощью катетера-тол кателя проводят эндопротез и уста навливают его в одном из внутрипечепочпых протоков таким образом, чтобы его дистальный конец высту пал в просвет двенадцатиперстной кишки па 3—5 см. Благодаря много численным перфорациям протеза

332 |

Руководство по клинической эндоскопии |

происходит восстановление желче отделения.

Эндопротезирование только начи нают внедрять в клиническую прак тику, но накопленный опыт свиде тельствует о перспективности метода [Петровский Б.В. и др., 1981; \УигЬ5 О., Оаззеп М., 1977; ЗосЬегкЗга N.. Кеупс1ег8-Ргео!епх 1980; На§еп-

тиПег Р. ег. а!., 1981].

В р е м е н н о е н а р у ж н о е ч р е з н а з а л ь н о е д р е н и р о в а н и е желчных протоков производят длин ным (1500 мм) рентгеноконтрастным катетером (рис. 2.325). Его устанав ливают в желчных протоках по описанной выше методике. Эндоскоп осторожно извлекают, фиксируя по ложение катетера. После извлечения эндоскопа по катетеру вводят конт растное ве ществ о и контрол ируют правильность положения катетера, так как при удалении эндоскопа он легко может выпасть в двенадцати перстную кишку. После успешно произведенной операции проксималь-

2.325. |

Холангиография |

через |

наружный чрезназальный |

дре |

|

наж |

общего печеночного |

про |

тока. |

|

|

ный конец катетера выводят через нос, фиксируют и подключают к сосуду для сбора желчи. Если катетер сместился и выпал в кишку, то операцию повторяют или производят внутреннее дренирование эндопротезом. Для уменьшения раздражающе го действия на носоглотку трансна зально проведенный катетер можно смазать анестезирующей пастой или желем.

По катетеру в сутки отделяется до 500 мл желчи. Для профилактики гнойных осложнений рекомендуется трижды в день промывать желчные протоки раствором антибиотиков, а при наличии конкрементов и «замаз ки» к антибиотикам добавлять 25 000 ЕД гепарина [Петровский Б.В. и др., 1981].

Антеградно катетер может быть установлен с помощью лапароскопи ческой чреспеченочной пункции над зоной обструкции в желчных прото ках и желчном пузыре. Противопо ложный конец катетера выводят нару жу или под контролем лапароскопа проводят в желчные пути дистальнее зоны обструкции. В первом случае будет осуществлено наружное дрени рование, во втором — внутреннее.

Наружное дренирование — менее благоприятный способ отведения желчи. Его недостатками являются опасность развития холангита и сеп сиса, возможность выпадения катете ра, подтекание желчи мимо него, потеря жидкости и электролитов, негативный эффект от использования желчеприемника. В связи с этим наружное дренирование следует чаще применять как метод предоперацион ной подготовки больных.

Внутреннее антеградное дрениро вание эндопротезами может быть временным и длительным. Особого внимания оно заслуживает как метод лечения больных с неоперабельными злокачественными новообразова ниями.

При ч р е с п е ч е н о и н о м д р е н и р о в а н и и ж е л ч н ы х п р о т о к о в можно использовать несколько мето дик. Одна из них аналогична широко

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

333 |

известной методике Сельдингера и включает следующие этапы: пункцию протоков или пузыря иглой, введение мандрена, извлечение иглы и введение катетера.

Можно использовать и рентгеноконтрастный катетер, надетый на иглу. В отличие от предыдущей эта методика проще и безопаснее, так как катетер плотно прилегает к стенкам пункционного канала печени и пред отвращает истечение желчи и крово течение.

Прокол брюшной стенки для дре нирования системы правого печеноч ного протока, как и для холангиографии, производят в восьмом — деся том межреберьях по передней и средней подмышечной линиям, а системы левого печеночного прото ка — через субстернальный промежу ток (см. 2.1.9). При установлении катетера и эндопротеза для обеспече ния надежности и безопасности опе рации используют методику Сель дингера либо пунктируют внутрипеченочные желчные протоки иглой-

мандреном. |

|

|

Эндопротезирование |

имеет |

несом |

ненные преимущества |

перед |

наруж |

ным дренированнием |

желчных про |

|

токов. Протез может находиться в желчных протоках длительное время, но при необходимости его легко извлечь с помощью эндоскопа.

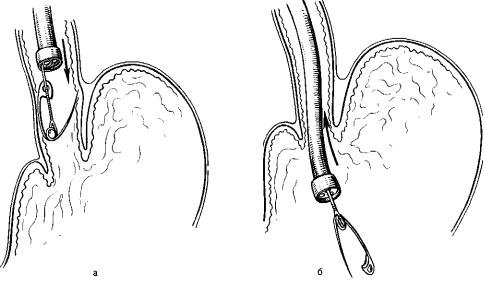

При |

ч р е с п е ч е н о ч н о м д р е н и |

|

р о в а н и и ж е л ч н о г о |

п у з ы р я |

|

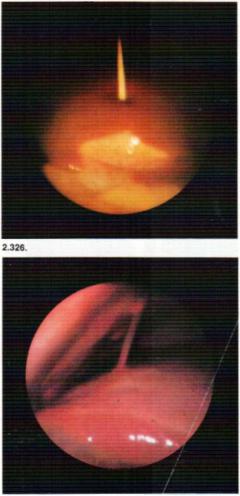

точка |

прокола передней |

брюшной |

стенки в правом подреберье и место пункции печени (рис. 2.326) выбирают индивидуально под контролем лапа роскопа. Изогнутый троакар позволя ет осуществлять дренирование желч ного пузыря по кратчайшему и безопасному пути в подреберье, а прокол в межреберьях таит в себе угрозу развития пневмоторакса.

Проколов троакаром желчный пу зырь в области его ложа, из троакара извлекают стилет, через гильзу вводят катетер (рис. 2.327), желчный пузырь промывают антисептиками и произ водят холецистохолангиографию. Катетер фиксируют к коже шелком.

Для дренирования желчного пузыря лучше пользоваться балонными кате терами (рис. 2.328 и 2.329).

Анализируя существующие мето дики дренирования желчных прото ков, трудно отдать предпочтение какой-либо из них. Видимо, лучшая из них та, которой лучше владеет врач. Вряд ли можно согласиться с категоричным заявлением Э. 21ттоп

2.326. Лапароскопия. |

Прокол |

|||

печени |

при |

чреспеченочной |

||

пункции |

желчного |

|

пузыря |

(эн- |

дофото). |

|

|

|

|

2.327. Лапароскопия. |

Чреспече- |

|||

ночный |

дренаж |

желчного |

пу |

|

зыря |

(эндофото). |

|

|

|

2 . 3 2 7 .

334 |

Р у к о в о д с т во по клинической эндоскопии |

и соавт. (1979), которые при злока чественных обструкциях желчных протоков отдают предпочтение ме тодикам антеградного чрескожного чреспеченочного дренирования, счи тая ретроградное установление дре нажей с помощью ЭРПХГтрудным и безуспешным делом. Ретроградное дренирование они считают показан ным лишь при холедохолитиазе и панкреатите, когда имеется неполная окклюзия желчных протоков и необ ходимо временное дренирование.

Неудачи, опасности и осложнения. В связи с разнообразием способов операций многообразны неудачи и осложнения. Главными н е у д а ч а м и при операции дренирования желчевы-

2.328. Холангиограмма у боль ного раком головки поджелу дочной железы. Дренирование желчного пузыря баллонным катетером под контролем ла пароскопа.

2.329. Холангиограмма |

того |

||

же больного через 7 дней. |

Умень |

||

шение |

диаметра |

внепеченоч- |

|

ных желчных протоков |

и раз |

||

меров |

желчного |

пузыря. |

|

водящей системы являются невоз можность уточнить локализацию и произвести пункцию желчных прото ков и желчного пузыря, затруднения при проведении мандрепа, катетера и протеза через область обструкции, выпадение катетера и протеза и др. Их частота достигает 5—14%.

Лапароскопическое дренирование желчного пузыря и протоков, особен но при механической желтухе, опасно, поэтому к нему необходимо тщатель но подготовиться. Наличие специаль ного инструментария и опыта испол нителя, знание особенностей анато мии желчевыводящей системы, уров ня желчной гипертензии и характера изменений печени — вот далеко не полный перечень обязательных усло вий, обеспечивающих безопасное и успешное проведение операции.

При проведении лапароскопи ческого дренирования желчного пу зыря и желчных протоков может возникруть целый ряд о с л о ж н е н и й : кровотечение, истечение желчи, инфицирование желчевыводящей сис темы, выпадение дренажа из пузыря и протоков, погружение дренажа в

2.328. |

2.329. |

Эндоскопия в гастроэнтерологии

брюшную полость, перитонит и др. Частота осложненийпо данным Н.Е. Чернеховской (1979), составляет 5,7 %, а по нашим — 21 %.

Одни осложнения возникают в момент проведения эндоскопических операций, их рано диагностируют; для ликвидации таких осложнений необходимы экстренные хирурги ческие вмешательства. Другие разви ваются в разные сроки после опера ций и причинами их возникновения является, как правило, неправильное ведение послеоперационного перио да. Наш опыт позволил сделать вывод, что при длительной желтухе, приводящей к выраженным измене ниям печени, выбирая лапароскопи ческую операцию, следует отдавать предпочтение не дренированию, а холецистостомии.

Основываясь на результатах ана лиза частоты и характера послеопе рационных осложнений, мы считаем особенно перспективным чреспапил лярное внутреннее и наружное дре нирование желчных протоков.

По данным Р. На^сптиНег и соавт. (1981), отмечено 19(10,5 %) осложнений на 181 ретро градное дренирование. У 12 больных разви лись холангиты. обусловленные непосред ственно вмешательством, а у 7 других боль ных осложнения не были связаны с дрениро ванием. Из 181 б о л ь н о ю умерли 6 (3,5%), причем только у 1 из ни.\ причиной смерти

были осложнения дренирования.

При транспапиллярном эндопротезировапии из 21 больного осложнения отмечены авторамп у 6 (28,6%), из них у 5 они были связаны с операцией (холангиты —у 4, крово течение у 1). И* 21 больного умерли 2, причем смерть одного наступила в связи с развившимся осложнением (холангит). Б.В. Петровский и соавт. (1981) на 14 транспапил лярных операций не отметили ни одного осложнения.

Ближайшие и отдаленные резуль таты, Чреспеченочное дренирование желчных протоков и желчного пу зыря выполнено нами у 54 больных, из них у 37 — при доброкачественных заболеваниях и у 17 — при злокаче ственных. Эти операции 29 больным произведены с лечебной целью, а 25 — при предоперационной подго товке. При злокачественных обструк

335

циях паллиативные операции были основным и единственным методом лечения неоперабельных больных, так как обеспечивали декомпрессию желчевыводящей системы, устраняли тяжелые клинические проявления и продляли жизнь больных (рис. 2.330— 2.332).

Подтверждением этого служат дан ные Н.Е. Чернеховской (1979). В ее наблюдениях чреспеченочное дрени рование желчного пузыря у больных со злокачественными заболеваниями желчевыводящей системы позволило улучшить состояние 62 (94%) из 69 больных в сроки от 8 до 20 дней, причем у 19 из них была полностью ликвидирована желтуха. Эти резуль таты приобретают особое значение при учете того факта, что послеопера ционная летальность у этих больных в настоящее время достигает 33%, а при наличии метастазов — 59%.

При желтухе различной этиологии особенно эффективно ретроградное внутреннее и наружное дренирование. Е. На§еппш11ег и соавт. (1981) отме тили эффективность наружного чреспапиллярного дренирования у 95,8 %, а эндопротезироваиия — у 85,7% больных с механической желтухой.

Таким образом, эндоскопические операции, направленные па устране ние воспаления и желчной гипертензии, а также восстановление прохо димости желчных протоков, несом ненно, способствуют улучшению ре зультатов лечения больных с различ ными осложнениями заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной области.

2.3.7. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ

Создание эндоскопов и разработка технических премов эндоскопическо го исследования не только значитель но улучшили диагностику инородных тел, находящихся в желудочнокишечном тракте, но и, что имеет особое значение, создали условия для их успешного извлечения.

Аппаратура и инструменты. Осо бенно широкие возможности для

336 |

|

|

|

|

|

|

Руководство по клинической эндоскопии |

||||||||

удаления инородных тел. из желудоч |

Извлекать инородные тела удобнее |

||||||||||||||

но-кишечного тракта открыли совре |

всего с помощью эндоскопов, кото |

||||||||||||||

менные |

фиброскопы, |

позволяющие |

рые имеют торцевую оптику и два |

||||||||||||

вводить |

под |

визуальным |

контролем |

инструментальных |

канала. |

Данная |

|||||||||

самые |

разнообразные |

инструменты |

конструкция |

позволяет |

не |

только |

|||||||||

(цапки, |

петли, |

корзинки, |

магнитные |

легко |

захватить |

|

инородное |

тело, |

|||||||

экстракторы, разнообразные по фор |

набросить на него петлю, но и |

||||||||||||||

ме и назначению захваты). Как |

постоянно контролировать его извле |

||||||||||||||

показывают |

многочисленные статис |

чение. Захваченное тело подтягивают |

|||||||||||||

тики, эффективность извлечения ино |

как можно ближе к объективу эндо |

||||||||||||||

родных тел из желудочно-кишечного |

скопа и извлекают вместе с аппара |

||||||||||||||

тракта в последние годы резко во |

том |

под |

постоянным |

визуальным |

|||||||||||

зросла. Если ранее извлекались в |

контролем. |

|

|

|

|

|

|

||||||||

основном инородные |

тела, застряв |

Как показывает наш опыт, извле |

|||||||||||||

шие в пищеводе, то в настоящее время |

кать инородные тела можно и с |

||||||||||||||

можно извлекать их из желудка, |

помощью эндоскопов, имеющих бо |

||||||||||||||

двенадцатиперстной, тонкой и толс |

ковое |

расположение оптики. Наибо |

|||||||||||||

той кишки. |

|

|

|

|

лее надежен захват острых инород |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

ных тел (игл, костей, булавок и др.) с |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

помощью петель. С помощью петли |

||||||||

2.330. Холангиограмма. |

Рак об |

можно извлекать |

предметы, глубоко |

||||||||||||

внедрившиеся в слизистую оболочку. |

|||||||||||||||

щего |

желчного |

протока. Лапа |

Показания |

и |

противопоказания. |

||||||||||

роскопическое |

|

эндопротезиро |

|||||||||||||

вание |

желчных |

протоков, |

дре |

Все инородные тела, находящиеся в |

|||||||||||

наж установлен |

над областью |

том или ином отделе желудочно- |

|||||||||||||

обструкции. |

|

|

|

|

кишечного тракта, подлежат извлече |

||||||||||

2.331. Холангиограмма |

того |

нию, |

так |

как при |

длительном их |

||||||||||

нахождении |

могут |

развиться смер |

|||||||||||||

же больного. |

Эндопротез |

вве |

|||||||||||||

тельные осложнения: перфорация по- |

|||||||||||||||

ден |

в |

двенадцатиперстную |

|||||||||||||

кишку.

2.331.

Э н д о с к о п ия в гастроэнтерологии |

337 |

лого органа, медиастинит или пери тонит, пролежни сосудистой стенки и массивное желудочно-кишечное кро вотечение. Прежде чем решиться на хирургическую операцию для извле чения инородного тела, у всех боль ных должна быть предпринята по пытка удалить его с помощью эндо скопической техники.

Противопоказаниями к извлече нию инородных тел с помощью эндоскопа являются все состояния, при которых противопоказано эндо скопическое исследование, а также те ситуации, когда извлечение инород ного тела может стать причиной повреждения пищевода, двенадцати перстной или толстой кишки.

2.3.7.1. Извлечение инородных тел из пищевода

Извлекать инородные тела из пище вода с помощью эндоскопа стали почти одновременно с рождением метода эзофагоскопии, возраст кото рого — более 100 лет [Мйсшюг 3. 1881]. До настоящего времени спра ведливы слова А.И. Савицкого (1940), утверждавшего, что извлечение ино родных тел из пищевода — это та область, где с успехами эзофагоско пии не может конкурировать никакой другой метод. Это положение еще более укрепилось после создания и внедрения в практику эндоскопов со стекловолоконной оптикой.

Таким образом, основным мето дом лечения при наличии инородных тел является удаление их с помощью эзофагоскопа. Успех эндоскопической операции во многом зависит от правильного выбора метода обезбо ливания. Местная анестезия не всегда обеспечивает условия, необходимые для безопасного удаления инородно го тела, особенно при использовании жесткого эндоскопа. Во всех случаях целесообразно применять общее обезболивание.

Методика. Удалять инородные те ла из пищевода можно с помощью жестких и гибких эзофагоскопов. Каждый из приборов имеет свои

показания к применению. При нали чии крупных инородных тел, которые невозможно надежно захватить мел кими инструментами, проводимыми через инструментальный канал фиб роскопа, преимущество отдают жест ким эндоскопам. Просвет жесткого эзофагоскопа довольно большой, и через него можно провести самые разнообразные инструменты необхо димого размера.

Выбор вида эндоскопа для удале ния инородного тела зависит от: 1) характера, размера, формы и струк туры инородного тела; 2) его локали зации и развившихся осложнений; 3) состояния и возраста больного; 4) на личия соответствующих инструмен тов; 5) опыта эндоскописта.

Последние конструкции гибких эн доскопов, специальные манипулято ры и детально разработанная техника исследования позволяют удалить большинство инородных тел из пище вода во время фиброэзофагоскопии. В

2.332. Холангиограмма. Рак об щего печеночного протока. Одномоментное эндопротези рование.

1 п ц . 1 |

; |

. I1 . _" """"""" |

• ; щ | и , , 1 м;л';*^;.: |

338 |

Руководство по клинической эндоскопии |

связи с этим в настоящее время у всех больных, поступивших с подозре нием на наличие инородного тела в пищеводе, целесообразно в первую очередь проводить исследование фиб роскопом, лучше с торцевой или скошенной оптикой.

Во время эндоскопического иссле дования эндоскопист должен устано вить: 1) можно ли удалить инородное тело, не вызовет ли это повреждение пищевода; 2) определить, какой при бор целесообразно применить; 3) выбрать манипулятор, наиболее ра циональный и безопасный техни ческий прием удаления инородного тела; 4) выбрать вид обезболивания, соответствующий состоянию боль ного и характеру операции.

2.333. Извлечение английской булавки роэзофагоскопии (схема).

но быть прочным, а извлечение плавным, без насилия и форсирова ния, особенно в местах физиологи ческих сужений и крикофарингеальной области, где легко повредить стенки пищевода; 4) после извлечения инородного тела необходимо немед ленно произвести диагностическую эзофагоскопию, чтобы исключить повреждения пищевода и уточнить состояние стенок пищевода в зоне, где находилось инородное тело. Некото рые приемы удаления инородных тел из пищевода с помощью фиброскопа и гибких экстракторов представлены на рис. 2.333 и 2.334.

Значительные трудности возникают при извлечении острых предметов (иглы, булавки): при неточных движе-

пищевода при фиб-

а

В зависимости от вида инородного |

ниях |

эндоскопом |

или |

захватываю |

||||

тела |

применяют различные приемы. |

щим инструментом они могут внед |

||||||

Общие технические требования при |

риться в стенку пищевода и исчезнуть |

|||||||

удалении инородных тел следующие: |

из поля зрения. Если инородное тело |

|||||||

1) все манипуляции следует произво |

расположено под углом, в результате |

|||||||

дить |

под |

постоянным |

визуальным |

чего невозможно извлечь его из |

||||

контролем; |

2) извлекать |

инородное |

пищевода, |

применяют |

следующий |

|||

тело безопаснее при постоянной по |

прием: проводят тело в желудок, |

|||||||

даче воздуха для расправления скла |

поворачивают его и извлекают в |

|||||||

док и увеличения просвета органа; 3) |

выгодном |

положении. Острый пред |

||||||

захватывание инородного тела долж |

мет, |

внедрившийся |

в стенку, извле- |

|||||