Руководство по клинической эндоскопии

.pdfЭндоскопия в гастроэнтерологии |

279 |

Р.Ргшпог§еп (1980) рекомендуют При гистологическом исследовании

производить |

|

эндоскопические опера |

удаленной толстой кишки инвазив- |

|||||||||||||||||

ции только при локализации высоко- |

ный рост в стенке кишки был |

|||||||||||||||||||

дифференцированной |

|

опухоли |

в |

установлен у 3 человек, у 2 больных |

||||||||||||||||

проксимальном отделе желудка. |

|

эндоскопическое удаление было ради |

||||||||||||||||||

Эндоскопическую |

|

электроэксци- |

кальным. В сроки до 1'/2 лет после |

|||||||||||||||||

зию применяют и как паллиативную |

полипэктомии |

было |

оперировано |

5 |

||||||||||||||||

операцию при раке желудка [Белов |

человек по поводу рецидивов малиг |

|||||||||||||||||||

И.Н., |

1979; |

ОеуЫе Р. е1 |

а!., 1974]. |

низированных полипов. Из 69 боль |

||||||||||||||||

Показанием |

|

к |

операции |

является |

ных, |

у |

которых |

эндоскопическая |

||||||||||||

|

операция |

была |

единственным |

мето |

||||||||||||||||

неоперабельный |

рак, |

|

осложненный |

|||||||||||||||||

|

дом лечения, |

в сроки до 7,5 лет под |

||||||||||||||||||

кровотечением и стенозом. |

|

|

||||||||||||||||||

|

|

наблюдением находятся |

57. У 40 из |

|||||||||||||||||

Ранние формы рака толстой киш |

||||||||||||||||||||

них, в том числе у 12 с полипоидными |

||||||||||||||||||||

ки. Если при исследовании удаленно |

||||||||||||||||||||

формами рака, эндоскопическое вме |

||||||||||||||||||||

го полипа устанавливают, |

что рако |

|||||||||||||||||||

шательство |

было |

эффективным |

и |

|||||||||||||||||

вые комплексы не доходят до грани |

||||||||||||||||||||

радикальным. Рецидив на месте уда |

||||||||||||||||||||

цы резекции (основание), то эндоско |

||||||||||||||||||||

ленного полипа выявлен у 4 больных |

||||||||||||||||||||

пическую операцию |

можно считать |

|||||||||||||||||||

в сроки от 6 до 12 мес. Обнаружива |

||||||||||||||||||||

радикальной, |

больного |

выписывают |

||||||||||||||||||

лись полипы размером 6—8 мм, |

||||||||||||||||||||

и рекомендуют вести за ним динами |

которые |

удалены через |

колоноскоп. |

|||||||||||||||||

ческое |

|

наблюдение; |

|

обследование |

При |

гистологическом |

исследовании |

|||||||||||||

проводят в первые 3 мес после |

признаков малигнизации в них не |

|||||||||||||||||||

вмешательства с интервалами в 1 мес, |

выявлено. У 13 больных при повтор |

|||||||||||||||||||

затем — 1 раз в 3 мес, в течение года, |

ных |

обследованиях |

выявлены новые |

|||||||||||||||||

далее — 1—1 раза в год. |

раковых |

полипы в разных отделах толстой |

||||||||||||||||||

При |

|

обнаружении |

кишки, у 9 из них произведены |

|||||||||||||||||

комплексов по линии среза, т.е. они |

эндоскопические вмешательства. |

|

||||||||||||||||||

инвазируют |

|

основание |

полипа, |

во |

Таким |

образом, |

эндоскопическая |

|||||||||||||

прос о тактике лечения больных |

||||||||||||||||||||

решают |

при |

повторном |

осмотре, |

полипэктомия является радикальным |

||||||||||||||||

который производят через 7—8 дней |

эффективным |

вмешательством |

при |

|||||||||||||||||

после |

полипэктомии |

с |

обязательной |

малигнизированных полипах без ин |

||||||||||||||||

прицельной |

биопсией |

краев дефекта, |

вазии рака в глубокие слои. Эту |

|||||||||||||||||

развившегося после удаления полипа. |

операцию |

|

можно |

|

рекомендовать |

|||||||||||||||

Если не обнаруживают раковой инва |

больным |

преклонного |

возраста |

и |

||||||||||||||||

зии, то операцию считают радикаль |

имеющим тяжелые |

сопутствующие |

||||||||||||||||||

ной и за больным ведут наблюдение |

заболевания, |

у |

которых |

риск |

поло |

|||||||||||||||

стной операции очень велик. |

|

|

||||||||||||||||||

по указанной выше схеме. При |

|

|

||||||||||||||||||

получении доказательств инвазивно- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

го роста в стенке кишки показана |

2.3.1.3. Эндоскопическая хирургия |

|

|

|||||||||||||||||

радикальная |

|

операция. |

|

|

|

|

подслизистых |

новообразований |

|

|||||||||||

Из 80 больных, у которых было |

|

желудка |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

удалено |

90 |

малигнизированных |

по |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

липов (аденомы с инвазивным рако |

Разработка и внедрение в клини |

|||||||||||||||||||

вым ростом — 65 и полиповидные |

ческую практику |

частичного |

или |

|||||||||||||||||

раки — 25), хирургическое лечение |

полного |

эндоскопического удаления |

||||||||||||||||||

проведено 11 (!3,8%). Показанием к |

подслизистых опухолей желудка раз |

|||||||||||||||||||

операции у 6 больных было прораста |

решило |

проблему |

дооперационной |

|||||||||||||||||

ние раковых комплексов в основание |

диагностики |

и |

открыло |

перспективу |

||||||||||||||||

полипа, |

диагностированное |

при |

гис |

их нехирургического лечения. Под- |

||||||||||||||||

тологическом обследовании. При ла |

слизистые опухоли составляют 0,5— |

|||||||||||||||||||

паротомий у одного больного были |

4% всех опухолей желудка. Они |

|||||||||||||||||||

выявлены множественные метастазы |

растут эндо-, экзогастрально и интра- |

|||||||||||||||||||

рака, у 5 произведена резекция кишки. |

мурально. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

280

Показания и противопоказания.

Эндоскопическое удаление подсли зистых опухолей выполняют с диаг ностическими и лечебными целями, позтому желательно применять опе рацию при всех новообразованиях, в том числе и подслизистых. Поскольку нередко речь идет о вылущивании опухоли из стенки желудка, то показа ния к операции определяются воз можностью се технического осуще ствления и безопасностью, а также перспективой извлечения.

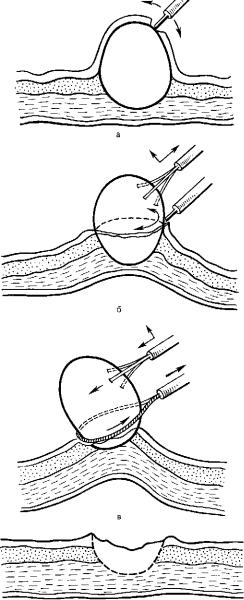

2.260. |

Этапы |

электроэксци |

|

зии |

подслизистой |

опухоли |

|

желудка |

|

диатермической |

|

петлей |

по типу |

полипэктомии |

|

(схема). |

|

|

|

а — подведение петли; 6 - постепен ное затягивание петли у основания опухоли; в — дефект слизистой обо лочки желудка после удаления опу холи.

в

Руководство по клинической эндоскопии

Оценивая характер роста подсли зистых опухолей, можно предполо жить, что операция без риска серьез ных осложнений технически выпол нима при экзофитном. опасна — при интрамуральном и невозможна — при эндофитном росте опухолей. Задачей предоперационного обследо вания больных является определение формы роста опухоли. Для этого необходимо использовать рентгено логические и гастроскопические дан ные. При отсутствии полной уверен ности в экзофитном росте опухоли показаны лапароскопия и сочстанная гастролапароскопия. Если во время операции возникнет опасность разви тия осложнений, то нужно отказаться от удаления опухоли и произвести петельную биопсию.

Итак, эндоскопическое |

лечение |

п о к а з а н о приэкзофитно |

растущих |

подслизистых опухолях с неосложненным и осложненным клиническим течением (кровотечения, подозрение на малигнизацию). Операция по зволяет определить гистологическую структуру опухоли и предотвратить рост опухоли, злокачественную транс формацию, развитие осложнений (изъязвления, кровотечения).

П р о т и в о п о к а з а н и я м и к эн доскопическому лечению являются: 1) опухоли больших размеров (8—10 см), которые опасно удалять из-за возможности развития осложнений и трудно рассекать на части для извле чения; 2) эндофитно растущие опухо ли любого размера; 3) о злокачествен ные опухоли с инфильтрацией окру жающих тканей.

Методика. Существуют два вида эндокопических операций удаления подслизистых опухолей, принци пиально отличающихся друг от друга по технике и сложности оперативных приемов.

Первый вид |

эндоскопическая |

электроэксцизия |

диатермической |

петлей по типу обычной эндоскопи ческой полипэктомии (рис. 2.260). Эту операцию производят при небольших (до 2 см) новообразованиях, которые на основании визуальных данных рас-

Эндоскопия в гастроэнтерологии

ценивают как полипы. Лишь гистоло гическое исследование позволяет установить неэпителиальный харак тер удаленного новообразования.

Эндоскопическая электроэксцизия эффективна при подслизистых опу холях потому, что в петлю захваты вают не только саму опухоль, но и окружающие ее ткани. При затягива нии петли опухоль выдавливается из своего ложа и перемещается вверх в

петлю. Этот вид операции применен у 11 из 17 больных с подслизистыми опухолями.

Второй вид операции — эндоскопи ческое иссечение (вылущивание) опу холи из окружающих тканей с пред варительным рассечением покрываю щей ее слизистой оболочки. Эта операция, выполненная нами у 6 боль ных, является новым достижением оперативной эндоскопии. При се проведении предусмотрено выполне ние серии сложных технических приемов в несколько этапов (рис. 2.261): 1) гидравлическое выделение опухоли из окружающих тканей; 2) рассечение слизистой оболочки, по крывающей опухоль; 3) иссечение опухоли из окружающих тканей; 4) извлечение опухоли; 5) непосред ственный и динамический контроль за эффективностью операции и характе ром заживления.

На верхушке опухоли в подслизистый слой с помощью иглы вводят до 5—10 мл 0,25 % раствора новокаи на с 1 мл 0,1 % раствора адреналина. Таким образом производят гидравли ческую препаровку опухоли, которая облегчает иссечение ее и предотвра щает кровотечение из ложа удаляе мой опухоли.

Затем диатермическим электроно жом рассекают верхушку новообра зования. Длина разреза должна соот ветствовать диаметру опухоли. По мере рассечения слизистой опухоли, которая натянута в связи с растяже нием стенок желудка введенным воз духом, подслизистая опухоль пролабирует в разрез.

Дальнейшие действия зависят от глубины расположения опухоли,

281

2.261. |

Этапы |

эндоскопическо |

||

го |

иссечения |

(вылущивание) |

||

подслизистой опухоли |

(схема). |

|||

а - рассечение слизистой оболочки

над опухолью; б |

- захватывание |

||||

опухоли |

щипцами, |

подтягивание |

и |

||

вылущивание |

электроножом; |

в |

— |

||

удаление |

опухоли |

диатермической |

|||

петлей; |

г - |

дефект |

слизистой |

обо |

|

лочки желудка после удаления опу холи. /

282 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Руководство по клинической эндоскопии |

||||||||

формы ее роста, характера взаимо |

в отличие от обычной полипэктомии |

|||||||||||||||||||

отношений с окружающими тканями. |

нужно |

использовать |

ток |

большой |

||||||||||||||||

Главным |

условием, |

определяющим |

силы, но в короткие промежутки и |

|||||||||||||||||

успех |

операции, |

является |

подвиж |

широко применять механическую эк |

||||||||||||||||

ность опухоли. Для определения ее |

стракцию опухолей. |

Сочетание |

раз |

|||||||||||||||||

подвижности необходимо взять опу |

личных |

технических |

приемов — |

|||||||||||||||||

холь щипцами и энергично пошеве |

основная особенность этой операции, |

|||||||||||||||||||

лить ее. Если сращений нет и |

обеспечивающая |

ее |

безопасность и |

|||||||||||||||||

расположение |

опухоли |

поверхност |

эффективность. Длительность опера |

|||||||||||||||||

ное, то после разреза слизистой |

ции может составлять |

1—ЗУ2 4 [Кига- |

||||||||||||||||||

оболочки она значительно выступает |

та1а Н., 1977], в среднем 2—3 ч. |

|||||||||||||||||||

в просвет |

желудка и ее |

необходимо |

После вылущивания опухоли из ее |

|||||||||||||||||

отделить лишь у основания. |

|

|

||||||||||||||||||

|

|

ложа может отмечаться кровотечение. |

||||||||||||||||||

При использовании одноканально- |

Гемостаз осуществляют аппликацией |

|||||||||||||||||||

го эндоскопа это легче осуществить с |

сосудосуживающих средств |

(адрена |

||||||||||||||||||

помощью диатермической петли, ко |

лин), охлаждение поверхности хлор- |

|||||||||||||||||||

торую |

накидывают |

на |

|

основание |

этилом |

и коагуляцией. Специальны |

||||||||||||||

опухоли |

и |

постепенно |

затягивают. |

ми устройствами — клеммами — |

||||||||||||||||

Если |

опухоль |

свободно |

вылущива |

можно сближать и соединять края |

||||||||||||||||

ется, то завершить операцию можно |

разреза [Кигатат Н., |

1977]. |

|

|

||||||||||||||||

без |

использования |

диатермического |

Опухоли извлекают одним из из |

|||||||||||||||||

тока. Если при затягивании ощуща |

вестных |

способов |

(специальными |

|||||||||||||||||

ется препятствие, то периодическими |

щипцами, корзиной). При этом имеет |

|||||||||||||||||||

короткими (до 1 с), импульсами тока |

значение размер |

опухоли. |

Опухоли |

|||||||||||||||||

производят |

электроэксцизию |

опухо |

более 3 см в диаметре извлекать |

|||||||||||||||||

ли. При этом ее обязательно подтяги |

опасно, так как можно повредить |

|||||||||||||||||||

вают вверх к концу эндоскопа. |

|

пищевод, поэтому их нужно рассекать |

||||||||||||||||||

При |

применении |

двухканального |

и извлекать по частям. Ведение |

|||||||||||||||||

эндоскопа |

|

|

щипцами-держателями |

послеоперационного |

периода |

такое |

||||||||||||||

захватывают |

верхушку |

опухоли |

и |

же, как при эндоскопической полип |

||||||||||||||||

подтягивают ее вверх. Обнажающие |

эктомии. |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

ся тяжи между опухолью и ее ложем |

Неудачи, опасности и осложнения. |

|||||||||||||||||||

рассекают |

диатермическим |

ножом |

Эндоскопическое |

удаление |

подсли |

|||||||||||||||

или |

ножницами, |

проведенными |

по |

зистых опухолей — новая операция, |

||||||||||||||||

второму каналу. |

|

|

|

|

|

|

проходящая |

клиническую |

апроба |

|||||||||||

Операция |

технически |

труднее |

вы |

цию, поэтому нет пока детального |

||||||||||||||||

полнима при наличии сращений и |

анализа осложнений. На нашем мате |

|||||||||||||||||||

глубоком расположении опухоли. Та |

риале (17 операций) осложнение — |

|||||||||||||||||||

кую опухоль можно удалять только |

кровотечение — отмечено лишь в |

|||||||||||||||||||

двухканальным эндоскопом и лучше |

одном случае. Оно было остановлено |

|||||||||||||||||||

отказаться от операции при его отсут |

эндоскопически. |

|

|

|

|

|

||||||||||||||

ствии. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Естественно, |

что |

риск |

развития |

||||||

Если опухоль не выделяется из |

осложнений |

(перфораций и |

кровоте |

|||||||||||||||||

разреза при подтягивании и сращения |

чений) |

при эндоскопическом иссече |

||||||||||||||||||

не |

обнажаются, то |

электроэксцизию |

нии опухолей значительно выше, чем |

|||||||||||||||||

продолжают |

петлей. Петлю |

посте |

при обычной полипэктомии. В связи с |

|||||||||||||||||

пенно |

затягивают |

чередуя |

«коагули |

этим особое место должны занимать |

||||||||||||||||

рующий» и «режущий» токи, а щипца |

мероприятия |

по |

их |

профилактике: |

||||||||||||||||

ми-держателями опухоль поднимают, |

правильный отбор больных для опе |

|||||||||||||||||||

и отводят в сторону, чтобы можно |

раций и определение глубины распо |

|||||||||||||||||||

было визуально контролировать глу |

ложения опухоли; наличие специаль |

|||||||||||||||||||

бину разреза. |

|

|

|

|

|

|

|

ного инструментария; |

тщательное |

|||||||||||

Следует подчеркнуть, что сращения |

соблюдение |

методики |

операции (со |

|||||||||||||||||

четание |

гидравлической препаровки, |

|||||||||||||||||||

плохо поддаются электрорезанию, и |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

Эндоскопия в гастроэнтерологии

ч

диатермического резания и иссечения опухоли в случае ее подвижности при тракций); своевременный отказ от продолжения операции при возникно вении значительных трудностей при ее проведении; соблюдение техники безопасности при использовании электрического тока. Н, Кигатагя (1977) для профилактики кровотече ний применяет специальные зажимыклеммы, которые накладываются на слизистую оболочку у основания опухоли.

Ближайшие и отдаленные резуль таты. Нами удалены 17 подслизистых опухолей желудка, из них 6 с предва рительным рассечением слизистой оболочки методом вьшущивания. Сроки заживления дефектов сли зистой оболочки зависят от их вели чины. Самый короткий срок наблюде ния за больным после операции составил 2 нед, самый длительный — 9 нед. Заживление сопровождалось образованием рубца и деформацией стенки желудка только в 4 из 17 наблюдений.

При гистологическом исследова нии 17 удаленных опухолей диаг ностированы: невриномы — в 3 наблюдениях, лейомиомы — в 3, фибромы — в 7, фибромиомы — в 2, карциноиды — в 2 наблюдениях. Отдаленные результаты прослежены у всех больных в сроки от 2 до 5 лет. Рецидивов болезни не отмечено.

2.3.2.ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬ НЫХ ИЗЪЯЗВЛЕНИЙ

Хронические язвы, острые эрозии и язвы, разрывы слизистой оболочки (синдром Маллори-Вейсса) и повреж дения при полипэктомии — заболе вания пищеварительного тракта, тре бующие к себе пристального внима ния клиницистов в связи с высокой их распространенностью, недостаточ ной эффективностью существующих методов лечения и тяжелыми ослож нениями. Кровотечение является тя желым осложнением этих заболева ний, и при нем особенно перспективно применение лечебной эндоскопии.

283

С клинических позиций задачами лечебной эндоскопии при изъязвле ниях и повреждениях слизистой обо лочки пищеварительного тракта, осложненных и неосложненных кро вотечениями, являются: 1) остановка продолжающихся кровотечений; 2) профилактика рецидивов кровотече ний; 3) ускорение сроков эпителиза ции дефектов слизистой оболочки; 4) устранение клинических симптомов.

При анализе данных литературы нами отмечено разнообразие при меняющихся эндоскопических лечеб ных методик: прижигание электрокаутером изъязвленной карциномы и острой язвы, аппликация пленкообра зующих растворов, внутрислизистое введение лекарственных препаратов, лазерная фотокоагуляция и др.

2.3.2.1. Диатермокоагуляция

Аппаратура и инструменты. Можно применять любые эндоскопы с элект рокоагуляцией на дистальном конце. Из инструментов особое значение имеют диатермические зонды. Пред ложены разнообразные модели зон дов [Панцырев Ю.М., Галлингер Ю.И., 1977; БетЯпе Ь. ег а1., 1976], в которых головки имеют различный диаметр и форму в зависимости от вида применяемого тока (моно- и биактивного).

Р. Ргитог§еп (1980) разработал оригинальную модель диатермозонда, с помощью которого можно одновременно производить диатермокоагуляцию и прицельную подачу воды для отмывания источника кро вотечения от крови. Диатермозонд состоит из катетера и диатермической головки с отверстием на ее конце для прохождения воды. Ток на головку подается от источника по проводу, расположенному внутри катетера.

Для остановки желудочного крово течения используют моно- и биактивные способы биполярной диатермокоагуляции. Экспериментальные ис следования [Панцырев Ю.М. и др., 1977; Галлингер Ю.И., 1980; В1аск- \уоос1 XV., 81Ы5 5., 1971; Рарр X е1 а1.,

284 |

Р у к о в о д с т во по клинической эндоскопии |

1975] показали, что различные спосо бы диатермокоагуляции сопровож даются образованием неодинаковой по площади и глубине зоны коагуляционного некроза, а следовательно, отличаются друг от друга и показания к их применению. При использовании моноактивного биполярного способа диатермокоагуляции отмечается бо-

2.262. Гастроскопия |

у |

боль |

||

ного с |

„полными" |

эрозиями |

||

препилорического |

отдела |

же |

||

лудка. |

|

|

|

|

2.263. Гастроскопия у того же больного. Электрокоагуляция эрозий.

лее обширное и глубокое поврежде ние тканей, чем при применении биактивного. По данным Ю.М. Панцырсва и соавт. (1977), при экспозиции 10 с моноактивная электрокоагуляция слизистой оболочки желудка сопро вождается отеком и разрыхлением его серозного покрова, т.е. вызывает повреждение всей толщи желудочной стенки, в то время как зона действия высокочастотного электрического то ка той же длительности при биактивном способе диатермокоагуляции не

распространяется на мышечный слой стенки желудка. При 2-, 6- и 10-секунд- ной экспозиции при применении моноактивного способа диатермо коагуляции образуется зона коагуляционного некроза диаметром со ответственно 4,3; 6,6 и 8,4 мм, а биактивного способа соответственно 3,9; 4,8 и 6,2 мм.

Эти данные свидетельствуют о том, что при поверхностных пораже ниях и кровотечениях из мелких сосудов целесообразно применять биактивный способ диатермокоагуля ции, а при кровотечениях из крупных сосудов моноактивный.

Показания и противопоказания. Диатермокоагуляцию применяют для: 1) остановки кровотечений из различных источников (острые и хронические язвы, эрозии, злокаче ственные опухоли, полипы, гемангиомы; 2) профилактики рецидивов кровотечений; 3) лечения изъязвлен ных полипов и эрозий (рис. 2.262 и 2.263).

Некоторые авторы [ОетНп§ Ь. е1 а1., 1976] справедливо считают, что электрокоагуляция не является аль тернативной хирургической опера цией и ее применение оправдано только в тех случаях, когда больной не может быть оперирован.

Главная задача диатермокоагуля ции — остановить продолжающееся кровотечение, однако ее можно при менять и для профилактики рециди вов кровотечений из тромбированных сосудов в дне язвы, но при этом необходима особая техника, при использовании которой тепловое

2.263.