Руководство по клинической эндоскопии

.pdf

260

каратов, х о р о ш о фиксирующихся на слизи стой оболочке. С этой же целью применяют специальный клей МК-6. Хороший гемостатический эффект отмечается при сочета нии диатермокоагуляции с последующим нанесением на этот участок клея или пленко образующего аэрозольного препарата. При профузном кровотечении м е т о д о м выбора является оперативное вмешательство.

2.241. Дуоденоскопия. Мембранозная форма атрезии двенад цатиперстной кишки у ново рожденного.

2.242. Эзофагоскопия. |

|

Эндо |

||

скопическая |

картина |

прямого |

||

анастомоза |

в |

ближайшем |

по |

|

слеоперационном |

периоде |

у |

но |

|

ворожденного |

с |

атрезией |

пи |

|

щевода. |

|

|

|

|

Руководство по клинической эндоскопии

Экстренное эндоскопическое ис следование, которое проводят у ново рожденных с клинико-рентгенологи- ческими симптомами в ы с о к о й к и ш е ч н о й н е п р о х о д и м о с т и , позволяет диагностировать такой по

рок развития, как атрезия двенадцати

перстной кишки. При этом эндоско пическое исследование позволяет не только подтвердить наличие непрохо димости, но и установить форму атрезии кишки до операции (рис. 2.241).

Большое практическое значение имеет также проведение фиброэндоскоиического исследования у ново рожденных, оперированных по пово

ду атрезии пищевода. Эндоскопия,

выполняемая с целью контроля в ближайшем послеоперационном пе риоде после наложения прямого ана стомоза, позволяет получить у дан ной группы больных наиболее объек тивные данные о состоянии анасто моза, своевременно выявить тенден цию к стенозированию, а следова тельно, в ранние сроки применить активную лечебную тактику (рис. 2.242).

2.2.4.2. Заболевания толстой кишки

Фиброколоноскопия является одним из наиболее информативных методов диагностики заболеваний толстой кишки у детей. Из заболеваний толстой кишки у детей наиболее часто встречаются колиты, особенно у детей старшего возраста. В хирурги ческой практике чаще всего встреча

ется неспецифический язвенный ко

лит, который не выделен как само стоятельная нозологическая единица и рассматривается в общей группе колитов. Заболевание не имеет не посредственного отношения к коли там бактериального происхождения (дизентерия, сальмонеллез), от кото рых его позволяют отличить данные бактериологических исследований.

В зависимости от распространен ности процесса выделяют три формы неспецифического язвенного колита; тотальный и сегментарный колит,

2.242.

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

261 |

||||||||||

проктосигмоидит. По |

характеру |

во |

кализующиеся более чем у 90 % |

|||||||||||||||||||||

спалительных |

|

изменений |

колиты у |

больных в области прямой и сигмо |

||||||||||||||||||||

детей делят на катаральные, ката- |

видной кишки [ЕптЬег^еп Е. е1 а!., |

|||||||||||||||||||||||

рально-сл из истые, геморрагические, |

1979; |

О'Соппог З.ь |

1981]. |

У детей |

||||||||||||||||||||

эрозивные, язвенные, язвенно-фолли |

старшей |

возрастной |

группы нередко |

|||||||||||||||||||||

кулярные, фибринозные, полипозные, |

встречается |

ювенильный диффузный |

||||||||||||||||||||||

атрофические. В разгар |

заболевания |

полипоз, при эндоскопическом иссле |

||||||||||||||||||||||

чаще |

|

отмечается |

|

поверхностное |

довании |

имеющий вид множествен |

||||||||||||||||||

изъязвление на фоне отечной, гипере- |

ных довольно |

крупных образований |

||||||||||||||||||||||

мированной |

слизистой |

|

оболочки. |

полушаровидной формы с неизменен |

||||||||||||||||||||

При |

прогрессировании |

процесса |

яз |

ной, как правило, слизистой оболоч |

||||||||||||||||||||

венное |

поражение |

становится более |

кой на поверхности. Первым и |

|||||||||||||||||||||

распространенным |

и |

глубоким, |

дно |

наиболее |

|

часто |

|

встречающимся |

||||||||||||||||

язв покрывается гнойной геморраги |

симптомом |

при |

полипах |

толстой |

||||||||||||||||||||

ческой слизью. Характерным призна |

кишки |

является |

кровотечение |

при |

||||||||||||||||||||

ком |

хронического |

колита |

являются |

дефекации; |

повторные |

кровотечения |

||||||||||||||||||

полипозные |

разрастания |

|

грануля |

вызывают анемию. |

При |

установле |

||||||||||||||||||

ционной ткани между язвами, при |

нии диагноза «полип толстой кишки» |

|||||||||||||||||||||||

этом |

слизистая |

оболочка становится |

его удаляют во время колоноекопии с |

|||||||||||||||||||||

бугристой. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

помощью |

специальных |

диаметри- |

||||||||||||

Одним из часто встречающихся у |

ческих петель. Злокачественные опу |

|||||||||||||||||||||||

холи у детей крайне редки, встречают |

||||||||||||||||||||||||

детей |

периода |

новорожденности |

за |

ся лимфосаркомы и аденокарциномы |

||||||||||||||||||||

болеваний |

толстой |

кишки |

является |

толстой кишки. |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

некротически-язвенный |

энтероколит. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Наиболее |

выраженные |

|

изменения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

слизистой |

оболочки толстой кишки |

2.2.4.3. Повреждения и заболевания |

|

|||||||||||||||||||||

при этом заболевании локализуются |

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

органов брюшной полости |

|

|||||||||||||||||||||

в области илеоцекального угла, а в |

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

области |

дистальных отделов сигмо |

У детей лапароскопию, как и осталь |

||||||||||||||||||||||

видной и прямой кишки они обычно |

ные |

эндоскопические |

исследования, |

|||||||||||||||||||||

выражены |

незначительно. |

|

Проведе |

проводят в плановом порядке и по |

||||||||||||||||||||

ние тотальной колоноекопии у детей |

экстренным показаниям [Окулов А.Б., |

|||||||||||||||||||||||

периода |

|

новорожденности |

техни |

1969; Кущ Н.Л., Тимченко А.Д., 1973; |

||||||||||||||||||||

чески сложно и травматично, особен |

ВиЫегзку М., 1979]. В последние годы |

|||||||||||||||||||||||

но при подобном заболевании. |

|

экстренную |

лапароскопию |

|

все чаще |

|||||||||||||||||||

Опухоли толстой кишки у детей |

применяют в трудных для диагности |

|||||||||||||||||||||||

встречаются несколько чаще, чем в |

ки |

случаях |

|

острых |

|

хирургических |

||||||||||||||||||

вышележащих |

|

отделах |

кишечника. |

заболеваний |

органов |

брюшной |

по |

|||||||||||||||||

Преимущественно |

отмечаются доб |

лости [Степанов Э.А. и др., 1981; |

||||||||||||||||||||||

рокачественные |

опухоли |

|

толстой |

Ьшлап |

и, |

1977]. |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

кишки. Полипы в пищеварительном |

При закрытой тупой травме живо |

|||||||||||||||||||||||

тракте |

возникают |

вследствие |

раз |

та данные лапароскопии имеют ре |

||||||||||||||||||||

дражающего |

действия |

воспалитель |

шающее значение в выборе консерва |

|||||||||||||||||||||

ных |

процессов. Вначале |

происходит |

тивной |

или |

оперативной |

тактики |

||||||||||||||||||

разрастание эпителия или желез сли |

лечения. При подозрении на разрыв |

|||||||||||||||||||||||

зистой оболочки вместе с подлежа |

паренхиматозных |

органов |

лапаро |

|||||||||||||||||||||

щей тканью. Эндоскопически в этот |

скопия позволяет не только выявить |

|||||||||||||||||||||||

период полип выглядит как бугорок с |

повреждение, но и определить его |

|||||||||||||||||||||||

широким основанием, затем он при |

локализацию |

и |

степень |

|

выражен |

|||||||||||||||||||

обретает овальную форму, достигает |

ности, а также в ряде случаев |

|||||||||||||||||||||||

величины |

горошины |

или |

вишни, |

остановить кровотечение с помощью |

||||||||||||||||||||

ножка его становится более тонкой и |

диатермического |

зонда. |

|

|

|

|||||||||||||||||||

длинной. |

В |

большинстве |

случаев |

При острых хирургических заболе |

||||||||||||||||||||

встречаются единичные |

полипы, |

ло |

||||||||||||||||||||||

ваниях органов брюшной полости у |

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

262 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Руководство по клинической эндоскопии |

|||||||||||

детей |

проведение |

|

дооаерационной |

ре отростка воспалительных явлений |

||||||||||||||||||||

лапароскопии в трудных для диаг |

в нем отметить не удается, либо |

|||||||||||||||||||||||

ностики |

случаях |

позволяет уточнить |

имеется |

|

вторичная |

гиперемия, кото |

||||||||||||||||||

локализацию |

воспалительного |

про |

рая заключается лишь в усилении |

|||||||||||||||||||||

цесса, а следовательно, выбрать пра |

сосудистого |

рисунка. |

Выпот |

при |

||||||||||||||||||||

вильную |

тактику: произвести |

хирур |

мезадените, как правило, серозный. |

|||||||||||||||||||||

гическое вмешательство, использовав |

При |

подозрении |

|

на |

опухолевый |

|||||||||||||||||||

оптимальный |

оперативный |

доступ, |

процесс в лимфатических узлах (лим- |

|||||||||||||||||||||

или консервативное лечение, а также |

фосаркома, |

лимфогранулематоз |

и |

|||||||||||||||||||||

исключить |

воспалительный |

процесс |

пр.) показана пункционная аспира- |

|||||||||||||||||||||

органов брюшной полости и избе |

циониая |

биопсия, |

которую |

выпол |

||||||||||||||||||||

жать ненужной операции. |

|

|

|

|

няют также под визуальным контро |

|||||||||||||||||||

Прямыми |

эндоскопическими |

при |

лем во время лапароскопии. |

|

|

|||||||||||||||||||

знаками |

острого аппендицита явля |

У девочек после 1 0 — 1 2 лет острый |

||||||||||||||||||||||

ются гиперемия и отечность отростка, |

аппендицит нередко приходится диф |

|||||||||||||||||||||||

на нем могут быть видны фибриноз |

ференцировать |

от |

|

заболеваний |

и |

|||||||||||||||||||

ные наложения. Сам отросток обыч |

опухолевых |

процессов |

внутренних |

|||||||||||||||||||||

но утолщен, напряжен, что можно |

половых органов. Наиболее часто в |

|||||||||||||||||||||||

установить |

с |

помощью |

манипуля |

этих |

случаях встречаются функцио |

|||||||||||||||||||

тора. В случаях, когда отросток |

нальные кисты яичника (фолликуляр |

|||||||||||||||||||||||

осмотреть не удается, следует руко |

ные и кисты желтого тела). Кисты |

|||||||||||||||||||||||

водствоваться |

косвенными |

|

призна |

яичника |

|

могут |

самостоятельно |

ис |

||||||||||||||||

ками заболевания. Наиболее ранним |

чезнуть или разорваться (апоплексия) |

|||||||||||||||||||||||

признаком |

острого |

|

аппендицита яв |

и обусловить кровотечение и инфици |

||||||||||||||||||||

ляется локальная |

гиперемия |

парие |

рование. |

В |

зависимости ог проис |

|||||||||||||||||||

тальной брюшины в области от |

ходящего процесса будет меняться и |

|||||||||||||||||||||||

ростка, а также гиперемия и некото |

лапароскопическая |

|

картина |

в |

об |

|||||||||||||||||||

рая |

отечность |

серозных |

|

покровов |

ласти малого таза. |

|

|

|

|

|

||||||||||||||

органов, |

отграничивающих |

воспа |

В |

подобных |

случаях |

только |

па |

|||||||||||||||||

ленный отросток от свободной брюш |

||||||||||||||||||||||||

основании |

данных |

лапароскопии |

||||||||||||||||||||||

ной полости. |

Нередко |

на |

серозном |

|||||||||||||||||||||

можно выбрать правильную тактику |

||||||||||||||||||||||||

покрове |

определяются |

фибринозные |

||||||||||||||||||||||

лечения. Небольшие |

кисты |

яичника |

||||||||||||||||||||||

наложения. |

При |

«пальпации» мани |

||||||||||||||||||||||

могут |

быть |

пунктированы с аспира |

||||||||||||||||||||||

пулятором |

органов, |

которые |

закры |

|||||||||||||||||||||

цией |

содержимого. При |

небольших |

||||||||||||||||||||||

вают |

отросток |

и |

не |

позволяют |

||||||||||||||||||||

разрывах без продолжающегося кро |

||||||||||||||||||||||||

произвести |

непосредственный |

е1 о |

||||||||||||||||||||||

вотечения тактика также может быть |

||||||||||||||||||||||||

осмотр, |

выявляют |

|

их |

ригидность и |

||||||||||||||||||||

|

консервативной: аспирация |

крови и |

||||||||||||||||||||||

фиксированность. |

Характер |

и |

рас |

|||||||||||||||||||||

подведение дренажной трубки к ма |

||||||||||||||||||||||||

пространенность |

выпота |

могут |

ука |

|||||||||||||||||||||

лому тазу для контроля и возможно |

||||||||||||||||||||||||

зывать на тяжесть |

|

воспалительного |

||||||||||||||||||||||

|

го введения антибиотиков. При опу |

|||||||||||||||||||||||

процесса. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

холях и кистах больших размеров |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

У детей острый аппендицит неред |

показана |

операция. Для определения |

||||||||||||||||||||||

характера опухоли может быть про |

||||||||||||||||||||||||

ко приходится дифференцировать от |

||||||||||||||||||||||||

ведена |

предварительная |

асиирацион- |

||||||||||||||||||||||

мезаденита. Лапароскопическая |

кар |

|||||||||||||||||||||||

ная биопсия. |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

тина при мезадените характеризуется |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

наличием |

увеличенных |

|

лимфати |

Воспалительные заболевания гени |

||||||||||||||||||||

ческих узлов иногда в виде конгло |

талий у девочек, наблюдаемые чаще в |

|||||||||||||||||||||||

мератов, |

локализующихся |

преиму |

препубертатном |

и |

пубертатном |

пе |

||||||||||||||||||

щественно |

в |

илеоцекальном |

углу, |

риодах, нередко принимают за острый |

||||||||||||||||||||

реже |

— |

в брыжейке тонкой кишки, |

аппендицит. |

Чаще |

|

воспалительные |

||||||||||||||||||

которые |

можно |

|

обнаружить |

при |

процессы протекают в виде сальпин |

|||||||||||||||||||

раздвигании |

|

петель. |

На |

|

серозном |

гитов, реже — аднекситов. В этих |

||||||||||||||||||

покрове |

брыжейки |

|

иногда |

имеются |

случаях |

|

при |

лапароскопическом |

ис |

|||||||||||||||

фибринозные наложения. При осмот |

следовании |

удается |

|

установить, |

что |

|||||||||||||||||||

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

263 |

||||||||

маточные трубы и фимбрии резко |

С |

помощью лапароскопии |

|

можно |

|||||||||||||||||

отечны, гиперемированы, иногда от |

проводить |

консервативную дезинва- |

|||||||||||||||||||

мечаются |

фибринозные |

наложения. |

гинацию под контролем зрения, что |

||||||||||||||||||

Процесс |

локализуется |

|

преимуще |

особенно |

важно |

при |

длительности |

||||||||||||||

ственно в правом яичнике, возможно |

заболевания более 12 ч, когда боль |

||||||||||||||||||||

и двустороннее поражение. |

|

шинство хирургов уже отказываются |

|||||||||||||||||||

При |

подозрении |

на |

|

первичный |

от консервативного лечения из-за |

||||||||||||||||

криптогенный |

перитонит во |

всех |

опасности |

нарушения |

кровообраще |

||||||||||||||||

случаях целесообразно проводить ла |

ния в стенке кишки и возникновения |

||||||||||||||||||||

пароскопию. Для |

криптогенного |

пе |

перфорации. |

|

|

Лапароскопический |

|||||||||||||||

ритонита |

характерны |

гиперемия и |

контроль |

за |

состоянием |

инвагината |

|||||||||||||||

отечность серозных покровов кишеч |

во |

время |

расправления |

позволяет |

|||||||||||||||||

ника и брыжейки с наличием серозно |

расширить показания к консерватив |

||||||||||||||||||||

го или слегка мутноватого выпота без |

ному лечению. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

запаха, отросток изменен вторично. В |

Большое |

практическое |

значение |

||||||||||||||||||

этих случаях обязательно производят |

имеют данные лапароскопии, |

|

прово |

||||||||||||||||||

забор выпота на посев и делают |

димой в плановом порядке у детей с |

||||||||||||||||||||

мазок. |

При |

бактериологическом |

ис |

пороками развития и приобретенны |

|||||||||||||||||

следовании, |

как |

правило, |

обнаружи |

ми заболеваниями |

органов системы |

||||||||||||||||

вают |

диплококк. |

При |

выраженных |

воротной вены. В частности, на |

|||||||||||||||||

явлениях |

перитонита |

в |

брюшную |

основании |

|

данных |

лапароскопии |

||||||||||||||

полость может быть введен микроир |

можно |

провести |

дифференциальный |

||||||||||||||||||

ригатор для инстилляции антибиоти |

диагноз |

между |

|

паренхиматозной и |

|||||||||||||||||

ков. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

механической желтухой. У новорож |

|||||||||||

С |

диагностической |

и |

лечебной |

денных с указанной патологией лапа |

|||||||||||||||||

целью у детей производят лапароско |

роскопия в сочетании с холангиогра- |

||||||||||||||||||||

пию в острых случаях при спаечной |

фией позволяет |

диагностировать та |

|||||||||||||||||||

непроходимости, когда есть уверен |

кой порок развития, как атрезия |

||||||||||||||||||||

ность |

в |

отсутствии |

выраженного |

желчевыводящих путей. У детей со |

|||||||||||||||||

спаечного |

процесса. |

Лапароскопию |

сплено- и гепатомегалией с помощью |

||||||||||||||||||

можно выполнять в ранние и поздние |

лапароскопии |

выявляют |

кистозное |

||||||||||||||||||

сроки, |

причем |

пункцию |

брюшной |

поражение, лимфангиомы, гепатомы, |

|||||||||||||||||

полости и введение воздуха произ |

абсцессы |

печени, |

эхинококк, |

цирроз |

|||||||||||||||||

водят с большой осторожностью в |

печени и другие заболевания. |

|

|

||||||||||||||||||

свободных от спаек местах. После |

При |

опухолях |

брюшной |

полости |

|||||||||||||||||

панорамной |

ревизии брюшной |

по |

лапароскопия |

позволяет |

получить |

||||||||||||||||

лости |

пересекают |

и |

коагулируют |

ценные |

дополнительные |

данные об |

|||||||||||||||

определяемые тяжи и грубые спайки, |

объеме и локализации опухоли, при |

||||||||||||||||||||

которые |

могут |

|

служить |

причиной |

цельная пункционная биопсия с по |

||||||||||||||||

непроходимости. Затем |

осуществля |

следующим морфологическим иссле |

|||||||||||||||||||

ют рентгенологическое |

наблюдение |

дованием |

дает |

возможность |

опреде |

||||||||||||||||

за пассажем бариевой взвеси по |

лить и характер новообразования. |

||||||||||||||||||||

кишечнику. |

|

|

|

|

|

|

|

Атрезия желчных ходов — тяже |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

инвагинации у |

|||||||||||||||

Лапароскопия |

при |

лый порок развития. Диагностика его |

|||||||||||||||||||

детей позволяет определить ее форму |

сложна, так как клинические и лабора |

||||||||||||||||||||

(тонко-тонкокишечная, подвздошно- |

торные методы исследования не по |

||||||||||||||||||||

ободочная, слепоободочная). Так, ес |

зволяют дифференцировать атрезию |

||||||||||||||||||||

ли инвагинат располагается в правой |

желчных путей от других заболева |

||||||||||||||||||||

подвздошной ямке и при этом купол |

ний, |

сопровождающихся |

желтухой. |

||||||||||||||||||

слепой кишки вместе с червеобраз |

Лапароскопическая |

картина |

атрезии |

||||||||||||||||||

ным отростком находится вне инваги- |

желчных путей достаточно характер |

||||||||||||||||||||

ната, то можно с уверенностью |

на. |

Париетальная |

брюшина, |

петли |

|||||||||||||||||

определить |

инвагинацию |

как под- |

кишечника, |

большой |

сальник, |

желу |

|||||||||||||||

в здошно-ободо чную. |

|

|

|

|

док имеют ярко-желтый цвет. Печень |

||||||||||||||||

264 |

Руководство по клинической эндоскопии |

обычно увеличена, плотной конси стенции, серовато-зеленого цвета. При эндоскопическом исследовании трудно установить вид атрезии желч ных путей. Исследования проводят с помощью зонда при пальпации, кото рым поднимают край печени. При атрезии общего желчного протока выявляется увеличенный напряжен ный желчный пузырь. Атрезия внут ренних и наружных желчных путей характеризуется отсутствием при осмотре наружных желчных путей. Установлению вида атрезии желчных путей также помогают гепатохолангиография и гепатоангиография, ко торые проводят под контролем лапа роскопа.

У детей с портальной гипертензией

лапароскопия, сочетающаяся с пункционной биопсией печени и лапаро скопической салено портографией, по могает до операции установить место поражения — внутрипеченочный или предпеченочный блок. Одним из наи более характерных лапароскопи ческих признаков портальной гипертензии является образование новых вен и расширение сосудов, относя щихся к системе воротной вены. Важ ным признаком портальной гипертензии является спленомегалия. Цвет селезенки может быть красноватоили серо-коричневым, на капсуле могут отмечаться белесоватые поло ски соединительной ткани. При ис следовании печени хорошо видны признаки цирроза: изменение цвета, размеров, контура поверхности орга на. Размеры печени зависят от фазы цирроза: при гипертрофической фазе печень значительно увеличена, при атрофической — уменьшена. Цвет печени при билиарном циррозе серо вато-коричневый или охряно-зеле- ный, при постнекротическом циррозе

— красновато-коричневый.

При установлении половой принад лежности у детей с пороками разви тия наружных половых органов не редко приходится производить лапа роскопию. Необходимость в этом возникает при невозможности опре делить истинный пол ребенка на

основании результатов обычных кли нических и лабораторных методов исследования. Чем меньше ребенок, тем лучше условия для осмотра полости малого таза, а следователь но, и проще лапароскопическая диаг ностика.

Диагноз адреногенитального син дрома может быть установлен на основании результатов клиниколабораторных исследований, но встречаются случаи, когда пол детей с этой патологией устанавливают не правильно и их воспитывают, как мальчиков. При лапароскопии у этих детей обнаруживают яичники, кото рые в пре пубертатном периоде микро- и макроскопически не отличаются от яичников здоровых девочек. Следо вательно, детей с адреногенитальным синдромом следует относить к жен скому полу и воспитывать, как девочек.

Диагностика неадреногенитальной

формы ложного женского герма фродитизма в отличие от адреногени тального синдрома вызывает труд ности. Лапароскопически у этих детей обнаруживают инфантильную матку

иее связки. При рождении детей с промежностной формой гипоспадии

идвусторонним крипторхизмом не редко ошибочно устанавливают жен ский пол, а при -лапароскопии в полости малого таза у паховых каналов обнаруживают округлые под вижные образования — яички. Таким образом, при тяжелых формах гипо спадии, прежде чем проводить хирур гическую коррекцию, необходимо вы полнять лапароскопическое исследо вание, так как встречаются случаи, когда за этим диагнозом скрывается женский гермафродитизм или адреногенитальный синдром.

Диагностика истинного гермафро дитизма на основании данных клини- ко-лабораторных исследований прак тические невозможна.

Клинический диагноз устанавли вают на основании данных ревизии малого таза при лапароскопии и результатов анализа общеклини ческого исследования.

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

265 |

2.3. ЛЕЧЕБНАЯ ЭНДОСКОПИЯ

2.3.1. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЖЕЛУДОЧ НО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

2.3.1.1. Эндоскопическая хирургия полилоидных образований желудка и толстой кишки

Развитие эндоскопии и создание со вершенной эндоскопической техники привели к разработке новых методов эндоскопического лечения полипоидных новообразований желудочнокишечного тракта. Трудность диффе ренциальной диагностики доброка чественных и злокачественных ново образований и несовершенство мето дов динамического наблюдения за характером их изменений явились причиной разноречивых мнений как в отношении тактики лечения больных (консервативное и оперативное), так и вида хирургических операций (иссече ние новообразования и стенки органа с новообразованием, резекция орга на). Проблема хирургического лече ния полипов и полипоза желудочнокишечного тракта еще не решена, о чем свидетельствует и достаточно высокая частота рецидивов заболева ний.

Первые сообщения за рубежом [Тзипеока, Шпал, 1970] и в СССР

[Савельев В.С. и др., 1973] о возмож ности эндоскопического удаления полипоидных новообразований желуд ка привлекли к себе пристальное внимание клиницистов, и в течение короткого времени эндоскопические операции стали широко использовать в клинической практике при полипах и полипозе желудочно-кишечного тракта.

Аппаратура и инструменты. Для

удаления полипоидных новообразо ваний можно использовать эндоско пы с одним и двумя инструменталь ными каналами. Техника электроэксцизии мелких и плоских новообра зований проще при использовании последних.

Для отсечения новообразований

используют мягкие и жесткие диатер мические петли разнообразной фор мы (овальной, гексагональной). Мяг кими петлями труднее, чем жесткими, удалять небольшие (до 5—10 мм) новообразования без ножки.

Электрокоагуляцию небольших новообразований производят диатер мическими зондами и изолирован ными биопсийными щипцами («горя чая » биопсия). И сто чниками тока высокой частоты (частота — 575 кГц, сила тока — до 10 А, мощность — 60—90 Вт) могут служить отечествен ный прибор «Электронож ЭН-54М», диатермокоагуляторы «РЗО» фирмы «01утриз» и «Рпеитоготе-200» фир мы «АСМ».

Для захватывания и извлечения отсеченных полипов можно исполь зовать биопсийные шипцы, диатер мическую петлю и специальные эк стракторы. Для извлечения несколь ких отсеченных полипов применяют устройства-ловушки, которые крепят к эндоскопу. Это позволяет избежать неприятных для больного введений и выведений эндоскопов.

Показания и противопоказания.

Вопрос о показаниях и противопока заниях к эндоскопическим операциям особенно к электроэксцизии новооб разований диатермической петлей, еще не решен.

Согласно точке зрения одних авто ров [Савельев В.С. и др., 1973; Панцырев Ю.М., Галлингер Ю.И., 1976; ОПещапп К., 1972; Ка\га1 К. еЫ., 1975; Григорян А.В. и др., 1976; Федоров В.Д. и др., 1976; ^ ш г а т з С, 1975], подлежат удалению все полипоидные новообразования. Другие авторы [Березов Ю.Е. и др., 1975] считают, что операция противопока зана при распластанных и стелю щихся ворсинчатых опухолях и огра ничена при полипах, имеющих диа метр основания 2 см и более, а также новообразованиях, размером 3—5 мм. К противопоказаниям относят мест ные (язвенная болезнь) и общие (ге моррагический диатез, болезни крови,

266 |

Руководство по клинической эндоскопии |

портальная гипертензия) заболевания [Смагин В.Г. и др., 1976; Ш и а т з С, 1973].

Эндоскопическая полипэктомия, на наш взгляд, показана при всех видах полипов, если ее можно выполнить без риска вызвать тяжелые осложне ния. Только при широком ее примене нии можно достичь успехов в диаг ностике ранних форм рака. Местные изменения (воспалительные заболева ния, дивертикулы) не могут служить противопоказаниями, а из общих следует учитывать лишь те (напри мер, гипертоническая болезнь, гемор рагические диатезы), которые могут обусловить возникновение осложне ний. Полипэктомия нецелесообразна и опасна у больных с тяжелым общим состоянием, обусловленным самыми разнообразными заболеваниями, в течении которых может наступить ухудшение (болезни сердца и легких в стадии декомпенсации).

Методика. Отсечение и уничтоже ние полипов можно производить с помощью: 1) электроэксцизии диатер мической петлей; 2) «горячей» био

методики ликвидации полипоидных новообразований не позволяют уста новить их гистологическую структу ру, поэтому показания к ним ограни чены. Лазерная фотокоагуляция пока зана при неудачах петельной электро эксцизии и у больных с высокой степенью операционного риска [Козсп

Рштогееп Р., 1980].

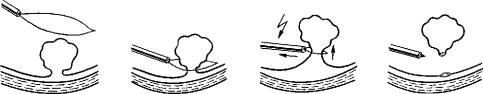

Эндоскопическую полипэктомию диатермической петлей проводят в несколько этапов (рис. 2.243): I) проведение эндоскопического иссле дования органов и обнаружение по липов; 2) введение петли и набрасыва ние ее на основание полипа; 3) отсечение полипа; 4) извлечение; 5) контроль за эффективностью (полно той) полипэктомии; 6) динамический контроль за заживлением дефектов слизистой оболочки.

На п е р в о м э т а п е производят тщательную ревизию, обнаруживают полипы, определяют их локализацию, распространенность, количество, макроскопический вид (злокачествен ные, доброкачественные), устанавли вают порядок удаления.

2.243. Этапы эндоскопической |

полипэктомии диатермиче |

ской петлей. |

|

псии [Шппатз С, 1973]; 3) механи ческого срезания; 4) диатермокоагуляции (сжигание); 5) инъекции пре паратов (спирт, уксусная кислота) в основание полипа; 6) замораживания; 7) лазерной фотокоагуляции.

Предпочтительны первые два вида операции, которые позволяют выпол нить гистологическое исследование всего новообразования или большей его части. Механическое срезание опасно в связи с возможностью развития кровотечения, поэтому его не следует применять. Последние

При проведении в т о р о г о э т а п а с позиций радикальности эндоскопи ческой операции необходимо, чтобы в петлю было захвачено основание новообразования с прилегающей сли зистой оболочкой. При таком распо ложении петли за счет распростране ния зоны коагуляциошюго некроза в сторону слизистой оболочки проис ходит полное уничтожение основания полипа и прилегающих к нему сли зистой оболочки и даже подслизистого слоя. Однако подобная методика эндоскопической электроэксцизии по-

Эндоскопия в гастроэнтерологии

2.244. Гастроскопия у больно

го |

с полипом желудка на ножке. |

||||

2.245. Гастроскопия. |

Полипэк |

||||

томия |

у |

того |

же |

больного: |

|

петля |

раскрыта |

и |

наброшена |

||

на |

полип |

(эндофото). |

|||

2.246. Гастроскопия. Полипэк томия у того же больного: петля затянута на основании полипа, производится электроэксцизия полипа (эндофото).

2.247. Гастроскопия. Полипэк томия у того же больного: полип отсечен.

267

липоидных новообразований небезо пасна, особенно при проведении опе рации в толстой кишке. В связи с этим мы считаем целесообразным при менять индивидуальный подход к выбору способа операции.

При полипах на узкой ножке (тип. наиболее удобный для эндоскопи ческой операции) петлю затягивают на ножке на расстоянии 2- 3 мм от основания. П е р е с е ч е н и е н о ж к и п о л и п а (третий этап операции) сле дует начинать короткими импуль сами (2- 3 с) при небольшой силе диатермического тока, для достиже ния коагулирующего эффекта (рис. 2.244—2.247).

268 |

Руководство по клинической эндоскопии |

2.250. |

2.253. |

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

269 |

При удалении полипа с широким основанием (до 1—5 см) необходимо соблюдать ряд предосторожностей. После затягивания петли на основа нии полипа определяют его под вижность относительно подлежащих слоев. Если полип легко смешается к центру просвета органа и образуется псевдоножка из слизистой оболочки (рис. 2.248 и 2.249), то его можно удалять, не опасаясь перфорации стенки. Эндоскопическая полипэкто мия в типичном ее техническом варианте опасна в том случае, если полип не смещается. Это может свидетельствовать, во-первых, о воз можности инвазивного роста с повлечением в процесс глубоких слоев стенки, во-вторых, о расположении новообразований в подслизистом слое.

Большие полипоидные новообра зования (более 1,5 см) захватывать петлей у основания опасно из-за образования большой зоны теплово го некроза и перфорации органа. Их целесообразно у д а л я т ь по ч а с т я м . Суть метода заключается в

2.248. Гастроскопия. Полипэк

томия у больного с полипом желудка на широком основа нии: образование псевдоножки из слизистой желудка.

2.249. Гастроскопия. Полипэк

томия у того же больного: полип отсечен.

2.250. Гастроскопия у боль

ного с полипом антралъного отдела желудка. Рецидив после эндоскопической полипэкто мии.

2.251. Гастроскопия. Полипэк

томия двухканальным эндос копом у того же больного: в раскрытой петле полип захва чен щипцами.

2.252. Гастроскопия. Полипэк

томия у того же больного: петля затянута у основания полипа.

2.253. Гастроскопия. Полипэк

томия у того же больного: полип осечен.

том, что путем нескольких захватов петлевым электродом иссекают основную часть полипа, а затем — его основание. При этом способе удается получить струп, площадь которого не превышает площадь основания поли па. Удаление полипа по частям гарантирует от захвата всей толщи стенки органа, особенно толстой. Эту методику можно применять при вор синчатых опухолях и полипах, имею щих короткую (менее I см) и толстую (более I см) ножку, в которой проходят крупные сосуды. Электроэксцизия по частям позволяет добить ся хорошего гемостаза.

Таким образом, эндоскопическая электр оэксцизия диатермической пет лей может быть использована при всех видах новообразований. Распо ложить петлю в нужном месте ножки полипа, как правило, несложно.

На невысокие полипы (до 10 мм) с широким основанием (10—20 см) набросить петлю и затянуть ее у основания нелегко. Чтобы осуще ствить этот этап операции, при ходится прибегать к различным приемам: изменять величину петли, угол ее выхода из прибора, способ набрасывания.

При использовании двухканальных эндоскопов прицельно располо жить петлю на полипе нетрудно. Биопсийные щипцы проводят в рас крытую петлю, захватывают верхуш ку полипа и приподнимают его (рис. 2.250 и 2,251). Затем петлю по щипцам, как по направителю, опуска ют прицельно на полип и затягивают (рис. 2.252 и 2.253).

При неудачных попытках захва тить в петлю небольшую ножку полипа ее можно создать искусствен но либо путем инъекции под основа ние полипа 10—20 мл 0,25 % раствора новокаина, либо захватывая полип биопсийными щипцами и приподни мая его над поверхностью слизистой оболочки.

В момент проведения операции полип подтягивают, в результате чего создается «ножка», но при этом он не должен касаться стенок органа. Со-