Руководство по клинической эндоскопии

.pdf

312 |

Р у к о в о д с т во по клинической эндоскопии |

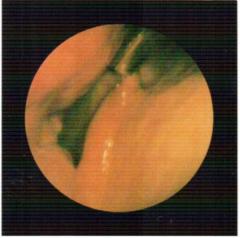

314 Руководство по клинической эндоскопии

до ЭПТ диаметр общего желчного |

моперитонеума, |

что |

обеспечивает |

||||||||||||||||

протока в отдаленном периоде после |

безопасность |

|

пункции |

передней |

|||||||||||||||

операции уменьшается (табл. 2.36). |

брюшной стенки троакаром. |

трубок |

|||||||||||||||||

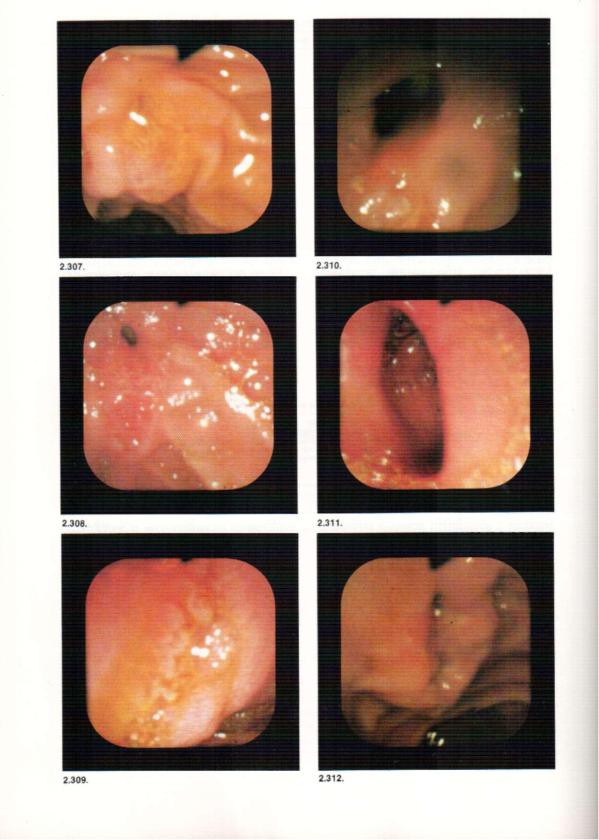

Т А Б Л И Ц А 2.36. |

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОБЩЕГО |

|

|

Троакары |

|

для |

проведения |

||||||||||||

|

|

могут быть использованы прямые и |

|||||||||||||||||

ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ |

|||||||||||||||||||

ЭПТ (ПО ДАННЫМ ЭРХГ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

изогнутые. Длина их — до 100—150 |

||||||||||

|

Размер протока, см |

|

|

|

|

|

|

мм, внутренний диаметр — 3—10 мм. |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Диаметр и длина трубок определяют |

|||||||||

до ЭПТ |

|

после ЭПТ |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ся целями |

дренирования и |

расстоя |

||||||

|

|

мень |

1 . 1 - |

1.6— |

|

2,1 — |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

Всего |

нием от точки пункции до области их |

||||||||||||||

|

|

ше |

1,5 см |

2,0 см |

2,5 см |

|

|||||||||||||

|

|

1,0 см |

|

|

|

|

|

|

|

|

действия. |

Ирригационные |

трубки |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

могут иметь внутренний диаметр до |

|||||||||

Меньшего |

6 |

_9 |

|

|

|

|

|

6 |

|

||||||||||

1,1—1,5 |

12 |

— |

|

— |

21 |

|

1—2 мм. Если по ним будет оттекать |

||||||||||||

1,6—2,0 |

3 |

3 |

2 |

|

— |

|

|

8 |

|

содержимое |

|

брюшной |

полости, то |

||||||

2,1—2,5 |

1 |

1 |

— |

|

1 |

|

|

2 |

|

внутренний диаметр должен быть не |

|||||||||

2,6—3,0 |

— |

— |

— |

|

|

|

1 |

|

|||||||||||

|

|

|

|

менее 5—8 |

мм. |

На трубках следует |

|||||||||||||

Итого .. |

22 |

13 |

2 |

|

1 |

38 |

|

||||||||||||

|

|

обязательно |

делать перфорационные |

||||||||||||||||

Клиницистов |

интересует |

вопрос |

о |

отверстия для улучшения их дренаж |

|||||||||||||||

ных свойств. |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

возможности рестенозов |

БСД |

после |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

ЭПТ. Сообщения о подобных исхо |

Показания |

и |

противопоказания. |

||||||||||||||||

дах операции в настоящее время |

Показанием к дренированию брюш |

||||||||||||||||||

единичны [Оаззеп М., ЗаГгапу Ь., |

ной полости |

являются |

заболевания, |

||||||||||||||||

1975]. а частота их невелика (4%). |

при которых не требуется экстренная |

||||||||||||||||||

Нами проанализированы |

результаты |

операция, но есть необходимость в: 1) |

|||||||||||||||||

ЭПТ у 62 больных: рестенозы не |

местном применении |

лекарственных |

|||||||||||||||||

выявлены ни у одного. Наш опыт |

препаратов; |

|

2) |

нейтрализации |

био |

||||||||||||||

позволяет |

сделать |

заключение |

об |

логически |

активных |

и |

токсичных |

||||||||||||

эффективности и перспективности но |

веществ, накапливающихся в брюш |

||||||||||||||||||

вого эндоскопического метода |

лече |

ной полости; 3) механической очистке |

|||||||||||||||||

ния заболеваний БСД — эндоскопи |

брюшной полости. К ним относится |

||||||||||||||||||

ческой папиллосфинктеротомии. |

|

|

большинство |

острых |

|

заболеваний |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

брюшной полости и малого таза, |

||||||||

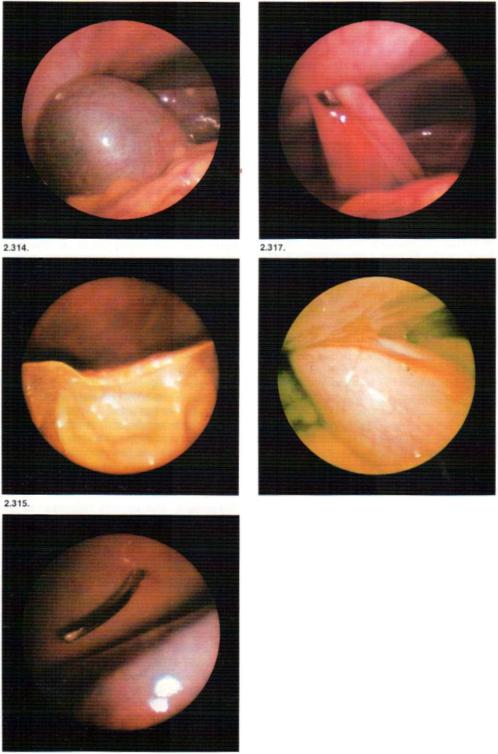

2.3.4. ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ |

|

|

|

|

холецистит, панкреатит, болезнь Кро |

||||||||||||||

|

|

|

|

на, аднексит и т.д. Метод применяют |

|||||||||||||||

ДРЕНИРОВАНИЕ БРЮШНОЙ |

|

|

в онкологии для проведения внутри- |

||||||||||||||||

ПОЛОСТИ |

|

|

|

|

|

|

|

|

брюшинной |

химиотерапии |

и |

при |

|||||||

Впервые дренирование брюшной по |

отравлениях для |

осуществления |

пер |

||||||||||||||||

фузии брюшной полости. |

|

|

|||||||||||||||||

лости во время лапароскопии мы |

|

|

|||||||||||||||||

Дренирование |

брюшной |

полости |

|||||||||||||||||

применили в 1970 г. при остром |

|||||||||||||||||||

панкреатите для проведения перито- |

преследует различные цели: ^лечеб |

||||||||||||||||||

неального диализа у больного с пан- |

ные — проведение инфузии лекар |

||||||||||||||||||

креатогенным перитонитом, а затем |

ственных веществ и перфузии брюш |

||||||||||||||||||

стали с успехом применять эту |

ной полости; 2) диагностические — |

||||||||||||||||||

операцию и при других острых |

контроль в динамике за характером |

||||||||||||||||||

заболеваниях (болезнь Крона, аднек- |

изменений в области брюшной по |

||||||||||||||||||

сит). В последние годы этот метод |

лости; 3) технические — облегчение |

||||||||||||||||||

начали применять в других клиниках, |

выполнения |

|

повторных |

лапароско |

|||||||||||||||

и он получил высокую оценку [Юхтин |

пии. Цели дренирования определяют |

||||||||||||||||||

В.И. и др., |

1977; Березов Ю.Е. и др., |

и технические особенности операции, |

|||||||||||||||||

1978; Гуляев А.В. и др., 1978; Кочнев |

в частности выбор диаметра дренажа, |

||||||||||||||||||

О.С., Ким И. А., 1978; Маят В.С. и др., |

их количество, направление располо |

||||||||||||||||||

1978]. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

жения в брюшной полости. |

|

|

||||||

Аппаратура и инструменты. Дрени |

Вопрос о |

п р о т и в о п о к а з а н и я х |

|||||||||||||||||

рование выполняют в условиях пнев- |

может возникать, на наш взгляд, лишь |

||||||||||||||||||