Петров_К_М_Биогеография_СПб_2001

.pdf11.3. Биомы умеренных зон

Умеренные зоны располагаются между холодными и жаркими поясами Мирового океана. В Северном полушарии их принято называть бореальными, в южном – нотальными.

Умеренные зоны – это акватории больших сезонных изменений температуры воды в верхних слоях, области интенсивной циклонической деятельности, сильных штормов, преобладающих западных ветров (“ревущие сороковые” в Южном полушарии). Все вместе взятое - температурная конвекция, ветровое перемешивание, циклонический апвеллинг - способствует подъему к поверхности богатых биогенами глубинных вод.

Умеренные зоны самые продуктивные

âМировом океане. Они дают основной улов рыбы, беспозвоночных, водорослей.

Климат, гидрологические условия умеренных широт весьма контрастны у северных и южных границ. Это дает основание подразделить бореальную суперзону на холодно- и теплобореальные зоны. Первая располагается между зимними изотермами воздуха 0 – 5 °С, воды 5 – 10 °С, летними изотермами воздуха 10 – 15 °С воды 10 – 15 °С; вторая - между зимними температурами воздуха 5 – 10 °С, воды 10 – 15 °С, летними температурами воздуха 15 – 20 °С, воды 15 – 20 С°. Этот же принцип положен

âподразделение нотальной суперзоны в южном полушарии на две зоны: холодно- и теплонотальную.

Зимой, благодаря понижению температуры, стратификация поверхностных вод нарушается: происходит температурная конвекция – опускание охлажденных поверхностных вод. Океан, за исключением некоторых внутренних морей, не покрывается льдом. Осенью и зимой перемешиванию вод способствует сильное ветровое волнение. Подъем глубинных вод обогащает зону фотосинтеза биогенными солями.

Летом, особенно во второй половине, вода на поверхности хорошо прогревается и отделяется от более глубоких холодных вод резким слоем скачка (термоклином). В

это время подъем глубинных вод к поверхности за-труднен. Поэтому вслед за весенней вспышкой продуктивности планктона, после того как все питательные вещества используются, продуктивность вод падает. Однако осенью с началом штормов и понижением температуры происходит обогащение поверхностных вод биогенами, поднимающимися из глубин. В это время наблюдается вторая (более слабая) вспышка продуктивности планктона. Весенний максимум образуется за счет диатомей, а осенний за счет перидиней.

Климатическим и гидрологическим сезонам умеренных зон соответствуют четко выраженные биологические сезоны; с сезонной динамикой продуктивности планктона связаны сезонные миграции рыб, китов и др. Сезонный ход температур обусловливает циклы размножения и роста организмов нектона, фито- и зообентоса на мелководьях.

Характерной особенностью умеренных зон в северной Атлантике и в северной ча- сти Тихого океана являются системы тече- ний, образующих кольца циклонических круговоротов. С последними, как известно, связаны крупные апвеллинги, обогащение поверхностных вод биогенными солями, повышенная биологическая продуктивность. В северной Атлантике циклонический круговорот (против часовой стрелки) образован у берегов Европы идущими с юго-запада струями теплого Северо-Атлан- тического течения, у берегов Северной Америки идущими с северо-востока струями холодного Восточно-Гренландского и Лабрадорского течений. В северной части Тихого океана он образован теплым Аляскинским течением на востоке и холодными Камчатским и Курильским на западе.

Теплые струи течений создают в умеренных широтах мощные тепловые аномалии, центры низкого атмосферного давления – Исландский минимум в Атлантике и Алеутский в Тихом океане. Вступая во взаимодействие с холодными арктическими воздушными массами, они постоянно генерируют циклоны. Под воздействием вращения Земли циклоны движутся на восток.

271

Умеренные широты характеризуются преобладанием западных ветров – это область так называемого западного переноса.

Благодаря теплым течениям на востоке и холодным на западе структура бореальной зоны в Атлантическом и Тихом океанах резко асимметрична. Например, вдоль границ Америки арктическое влияние проникает на юг до 45° с.ш., а вдоль берегов Европы оттесняется на север почти до 73° с.ш. Аналогичная картина наблюдается в умеренных широтах Тихого океана.

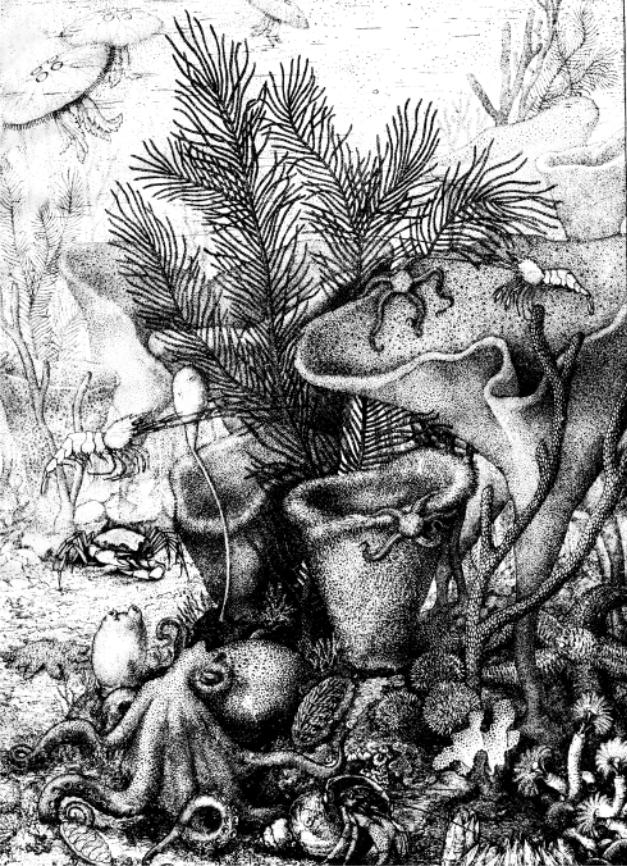

Бореальная зона характеризуется весьма богатыми биоценозами на каменистых грунтах морских мелководий. Это заросли крупных бурых водорослей – ламинарии (морской капусты), гигантского макроцистиса, разнообразных красных водорослей, сообщества беспозвоночных – моллюсков, ракообразных, иглокожих, губок, мшанок и др. (рис. 11.15).

Назовем характерных представителей промыслового комплекса холоднобореальной зоны: сельдь, морские окуни, камбала, треска, палтус, кроме того, в Атлантическом океане - пикша, сайра, зубатка, бельдюга, мойва, семга и др., в Тихом океане - минтай, навага, лососевые и др. Характерными представителями промыслового комплекса теплобореальной зоны являются: скумбрия, ставрида, сардина; кроме того, в Атлантическом океане – макрелещука, кефаль, шпрот и др.; в Тихом океане – анчо- ус, акулы, сайра и др.

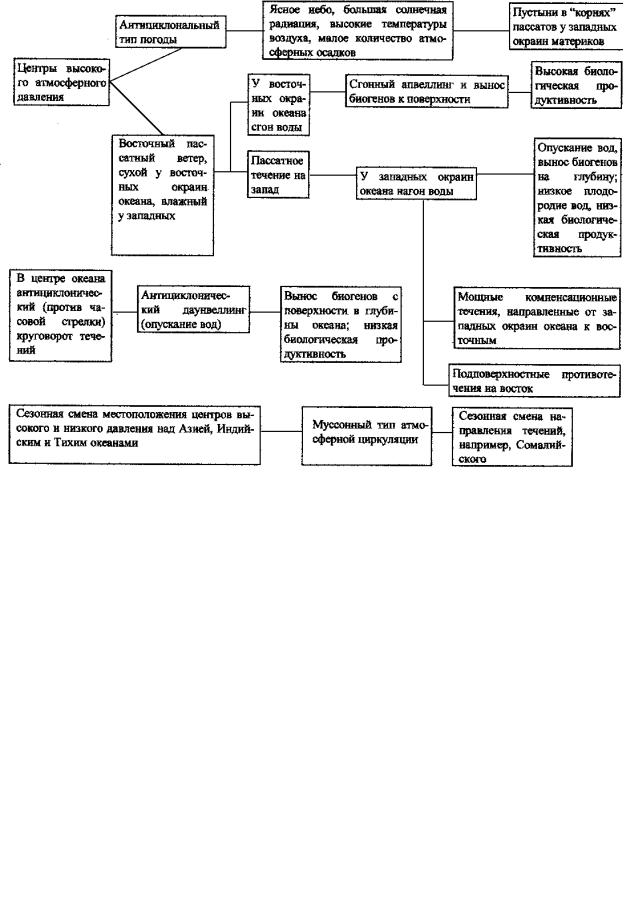

Основные взаимосвязи компонентов природы в умеренных зонах Северного полушария показаны на рис. 11.16.

В Южном полушарии умеренные (нотальные) зоны охватывают кольцо вод Южного океана, опоясывающих воды Антарктики. Преобладающие западные ветры создают общее течение поверхностных вод на восток – Западный дрейф или Антарктическое циркумполярное течение. В нотальной зоне находится лишь та часть те- чения, что лежит севернее антарктической конвергенции.

Назовем характерных представителей промысловых комплексов холодно- и теп-

лонотальных зон. К первому относятся мерлуза, шпрот, макрорус, ко второму анчоус, скумбрия, ставрида, мерлуза, морские караси, луфарь и др.

На суше в умеренном поясе формируется широкий спектр зональных типов ландшафтов, наиболее полно представленных и Северном полушарии. На широтах, отве- чающих холоднобореальной зоне, раскинулись ландшафты хвойных таежных лесов.

В теплобореальной зоне проявляется секторность ландшафтов, связанная с аридизацией климата по мере удаления в глубь материков. Так, на атлантическом побережье Европы представлены ландшафты широколиственных лесов, на северных берегах Черного моря ландшафты лесостепи и степи, на берегах Каспия ландшафты полупустыни и пустыни.

11.4. Биомы субтропических зон

Биомы этих зон занимают промежуточ- ное положение между умеренными поясами и жарким. Океанские субтропики располагаются вдоль широты 30° в Северном и Южном полушарии. Температуры зимой: воздуха 10 – 15 °С, воды 15 – 20 °С, летом: воздуха и воды 20 – 25 °С.

Характерной чертой субтропических зон является приуроченность к ним областей высокого атмосферного давления. Здесь преобладают нисходящие потоки воздуха, приходящего с антипассатами. В северном полушарии в Атлантическом океане субтропическая зона испытывает воздействие Азорского максимума атмосферного давления, а в Тихом океане – Гавайского. Отсюда воздух растекается в более высокие и низкие широты. Это область зарождения пассатов. Течения слабые, переменных направлений. Аналогичная картина наблюдается в соответсвующих широтах Южного полушария.

Летом в субтропических зонах обычно ясное небо, ничтожное количество осадков, сухой воздух. За год в океане испаряется слой воды толщиной более двух метров. Поэтому здесь максимальная для океана

272

Рис. 11. 15. Группировка губок, восьмилучевых кораллов и гидроидов в южной части Охотского моря, по: “Атлас беспозвоночных”

273

274

Рис. 11.16. Основные взаимодействия компонентов природы в умеренных зонах Северного полушария

соленость: в Атлантике 37,5%0, в Средиземном море до 39%0 , в Тихом океане 35%0.

В результате сильного нагрева поверхностных вод создается устойчивая стратификация, когда поверхностные воды отделяются от холодных глубинных вод термоклином. В осенне-зимний период температура воды несколько понижается и благодаря высокой солености возникает плотностная конвекция.

Однако погружение поверхностных вод не компенсируется подъемом глубинных; дефицит восполняется поступлением вод с севера и с юга. Воды субтропиков бедны питательными биогенными солями, что ограничивает продуктивность фитопланктона, а в конечном счете определяет ограниченные запасы рыбы в море.

Характерные представители промыслового комплекса субтропической зоны являются переходными от теплобореального к тропическому и экваториальному. Они будут названы ниже.

Промежуточное положение субтропи- ческих зон проявляется, в частности, в том, что в зимнее время области высокого атмосферного давления смещаются к экватору и субтропические зоны захватываются атмосферной циркуляцией, характерной для умеренных зон, – циклонической деятельностью, западным переносом. В холодный сезон усиливается ветер, волнение, увели- чивается количество атмосферных осадков.

На суше зональные типы ландшафтов представлены влажными и сухими субтропиками. Более южные области, по западным окраинам континентов, отвечают окраинам великого пояса тропических пустынь.

11.5. Биомы тропических зон

Тропические зоны обоих полушарий – это прежде всего области пассатных ветров и течений в океане. Устойчивая система ветров поддерживается движением воздушных масс от областей высокого давления, располагающихся в субтропиках, к области низкого давления, вытянутой вдоль экватора. Под воздействием силы Кориолиса вет-

ры, дующие в сторону экватора, отклоняются в Северном полушарии вправо: пассаты имеют северо-восточное и восточное направление; а в Южном полушарии – влево: пассаты дуют с юго-востока, востока.

Устойчивая система ветров создаетпассатные течения, движущиеся на запад. В “корнях” пассатов, у западных окраин материков, происходит сгон поверхностных теплых вод в открытый океан и подъем холодных, богатых биогенами глубинных вод. Поэтому в тропиках, у западных окраин материков, формируются холодные течения, продуктивность вод высокая.

На суше, в тропических широтах в “корнях” пассатов располагаются наиболее сухие и жаркие пустыни. Это связано с тем, что зарождение пассатов происходит из опускающихся в субтропических зонах воздушных масс антипассата. Опускаясь, воздух сжимается и нагревается, его относительная влажность понижается. Кроме того, омывающие материк течения холодные, испарение ограничено, океан дает мало водяных паров в атмосферу.

У противоположных берегов океана пассаты осуществляют нагон теплых поверхностных вод. Проходя над океаном, воздушные массы насыщаются влагой, поэтому западные побережья океанов характеризуются влажным климатом. Однако биологическая продуктивность вод низкая.

Постоянный нагон теплой воды у западных берегов океанов, например у Центральной Америки в Атлантическом океане или у Юго-Восточной Азии в Тихом океане, является причиной образования мощных компенсационных систем течений, направленных в сторону полюса. В Атланти- ческом океане – это Гольфстрим, в Тихом – Куросио.

Под воздействием силы Кориолиса течения отклоняются на восток. Основные струи, достигнув восточных берегов океана, устремляются на север, но другие отклоняются на юг, где постепенно усиливаются благодаря действию пассатов.

Таким образом формируются гигантские круговороты, направленные по часовой стрелке в Северном полушарии и против –

275

âЮжном. Например, в Северном полушарии в Атлантическом океане такой круговорот образован в “корнях” пассатных ветров у берегов Африки холодным Канарским течением, далее теплыми течениями: Северным пассатным, Гольфстримом, Североатлантическим; в Тихом океане – Калифорнийским, Северным пассатным, Куросио. Аналогичные круговороты, захватывающие воды субтропических и тропических широт, формируются в южном полушарии.

Тип циркуляции в таких круговоротах антициклонический: вода с периферии собирается к центру и затем погружается. Нисходящие токи уносят с поверхности органические остатки и вместе с ними питательные вещества. В результате воды тропических широт - одни из самых бедных жизнью в Мировом океане. Это океанические пустыни. Они характеризуются высокой прозрачностью, до 40 – 60 м, и глубоким синим цветом.

Температуры тропической зоны зимой: воздуха 15 – 20 °С, воды 20 – 25 °С. Теплые поверхностные воды отделяются от холодных глубинных вод резко выраженным слоем температурного скачка. Соленость воды

âцелом, благодаря высокой испаряемости, повышенная – от 33 до 37,5 %0. Максимальная соленость отмечается в полузамкнутых морях и заливах: Красном, Персидском. Ярко выражена секторность, связанная с различной увлажняемостью.

Как уже говорилось, пассат в своих истоках, т.е. в восточной части океанов, – сухой ветер. В связи с этим у западных окраин континентов в тропических широтах располагаются величайшие пустыни мира, сухие саванны. По мере движения над океаном пассат насыщается влагой, и климат восточных окраин материков становится более влажным. Здесь располагаются постоянно- и сезонно-влажные леса.

Âсвязи с сезонной миграцией центров атмосферного давления летом в тропическую зону входит экваториальный воздух с большой влажностью и облачностью, идут частые дожди. Зимой в тропические широты смещается центр высокого атмосферного давления. Устанавливается сухая жаркая

погода. Таким образом, в тропиках два сезона: сухая зима и дождливое лето.

Сезонный ход метеорологических явлений особенно ярко выражен в Индийском океане, в азиатском секторе Тихого океана, находящихся под воздействием муссонной циркуляции.

В Южной Азии летом устанавливается очень высокая температура и необычайно низкое давление. Над Индийским и Тихим океанами, в Южном полушарии в это время зима, температура низкая и давление высокое. Поэтому летом возникает устой- чивый поток воздуха с океана на сушу – летний муссон. Он приносит влажный воздух, большую облачность, обильные дожди.

Зимой, в результате выхолаживания суши, над Азией формируется область высокого давления. Над теплыми водами океана давление ниже. В результате возникает зимний муссон – поток воздуха с суши в океан. Он приносит сухой воздух, солнеч-

ную погоду.

Смена ветра оказывает влияние на направление муссонных течений, особенно заметное в северной части Индийского океана: Сомалийское течение вдоль берегов Африки летом направлено на северо-восток (в это время оно сгонное, сопровождается апвеллингом, высокой продуктивностью и рыбностью), зимой – на юг (в это время оно нагонное, продуктивность и рыбность падает).

Устойчивый характер основных метеорологических процессов в тропических широтах нарушается лишь во время ураганов (тайфунов). Это чрезвычайно опасные разрушительные циклонические вихри, возникающие в конце лета у западных теплых окраин океанов.

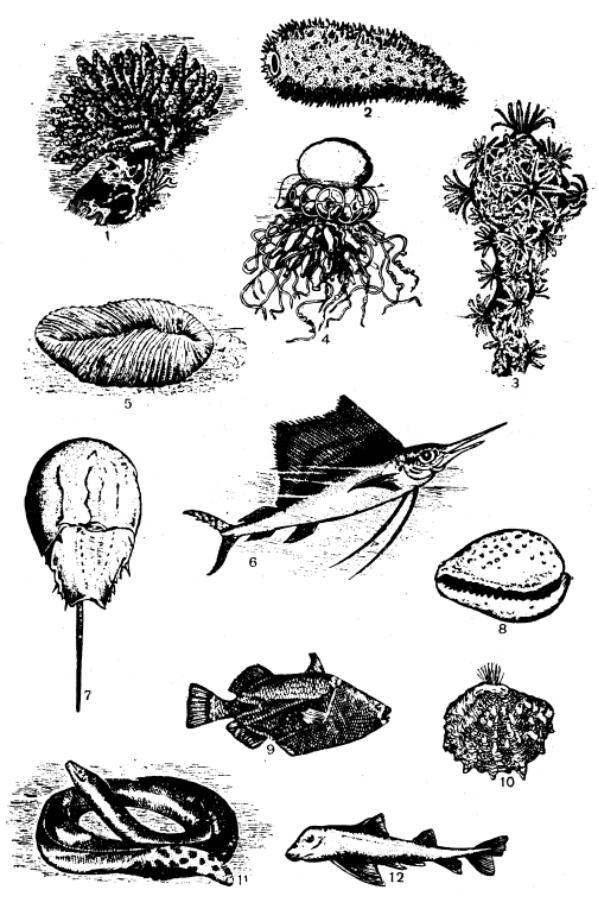

Промысловый комплекс тропических широт характерен для всего теплого пояса – это сардинелла, анчоус, рифовые окуни, акулы, скаты, тунцы, марлины, корифэны, летучие рыбы. Типичные представители фауны теплых морей приведены на рис. 11.17.

Основные взаимосвязи компонентов природы показаны на рис. 11.18.

276

Рис. 11.17. Фауна теплых морей, по А.Г. Воронову:

1 – мадрепора; 2 – пиросома; 3 – красный коралл; 4 – сифонофора; 5 – фунгия; 6 – парусник; 7 – мечехвост; 8 – ципрея; 9 – сростночелюстная рыба балистес; 10 – жемчужница; 11 – морская змея; 12 – акула гетеродонтус

277

Рис. 11.18. Основные взаимосвязи компонентов природы в тропических зонах

11.6. Биомы экваториальной зоны

Основные взаимосвязи компонентов природы в экваториальной зоне показаны на рис. 11.19. Вдоль термического экватора располагается ложбина низкого атмосферного давления – это зона затишья между пассатными ветрами Северного и Южного полушарий. Из-за сильного нагрева штилевой поверхности океана возникают восхо-

дящие токи воздуха, питающие антипассаты. Они увлекают влажный воздух, содержащаяся в нем влага конденсируется, образуются мощные облака, выпадают обильные дожди.

Сильная инсоляция и прогрев воды препятствуют развитию растений и животных на рубеже суши и моря. Почти на нет сходят литоральные заросли водорослей, слабо развита литоральная фауна.

Рис. 11.19. Основные взаимосвязи природы в экваториальной зоне.

278

Характерной особенностью экваториальной |

Зеленой стеной встают они из мор- |

зоны является мощное Межпассатное тече- |

ских вод вблизи побережий. Во время |

ние, часто называемое Экваториальным про- |

прилива над водой возвышаются лишь |

тивотечением. Оно является компенсацион- |

кроны деревьев, а при отливе обнажает- |

ным по отношению к пассатным течениям, |

ся густая сеть корней, в том числе свое- |

формирующимся к северу и югу от экватора, |

образные дыхательные корни (рис. 11.20). |

и направлено в противоположном направле- |

|

нии. В этой зоне на громадном пространстве |

|

происходит подъем глубинных вод. Это хоро- |

|

шо видно по более низкой температуре воды, |

|

обогащению ее биогенами, богатству жизни. |

|

Подъем глубинных вод обогащает зону |

|

фотосинтеза питательными солями – фосфа- |

|

тами и нитратами. В результате увеличивает- |

|

ся количество фитопланктона, зоопланктона, |

|

рыб. Обилие жизни в экваториальной зоне |

|

влияет на прозрачность и цвет воды: прозрач- |

|

ность меньше на 10 м, чем в пассатной зоне, |

|

цвет воды становится зеленоватым. |

|

Промысловый комплекс экваториальной |

|

зоны по составу аналогичен названному выше |

|

при характеристике тропических зон, однако |

|

по количеству рыбы намного его превосходит. |

|

Экваториальная зона - один из важнейших |

|

районов мирового рыболовства. |

|

Экваториальная зона на суше характери- |

|

зуется влажным климатом. Секторность, обус- |

|

ловленная разной увлажненностью, выраже- |

|

на слабо. Благодаря тому, что годовые ампли- |

|

туды температур меньше суточных, мало за- |

|

метна сезонная ритмика ландшафтов. Господ- |

|

ствуют два типа ландшафтов: постоянно-влаж- |

|

ные вечнозеленые леса (гилеи) и влажные леса |

|

с коротким засушливым периодом. Последние |

|

тяготеют к восточной периферии материков, |

|

где экваториальный тип климата осложняет- |

|

ся муссонной циркуляцией. |

|

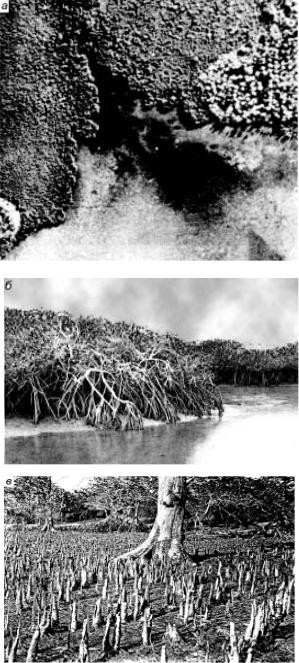

11.7. Мангровые болота и коралловые рифы

На мелководьях жаркого пояса (тропической и экваториальной зон) формируются два типа биомов, заслуживающих специального рассмотрения. Это мангровые болота и корал-

ловые рифы.

Мангры, илимангровы, образованы наземными растениями, которые выдерживают соленость открытого моря.

Рис. 11.20. Мангры:

а – аэрофотоснимок; б – густая сеть корней-под- порок; в – дыхательные корнипневматофоры

Пышные заросли образованы немногими видами, относящимися к трем основным семействам: Rhizophoraceae,

Combretaceae и Verbenaceae. Мангровы

279

Коралловые рифы

являются одной из наиболее ярких достопримеча- тельностей морей жаркого пояса. Их ареал не выходит за пределы вод, температура которых не опускается ниже 20 îÑ (ðèñ. 11.21).

Рифообразующие, или иначе герматипные кораллы – это колониаль-

ные кишечнополостные животные (тип Coelenterata), относящиеся к отряду мадрепоровых (Madreporaria). Риф строится благодаря биологическому связыванию карбоната кальция; скелет мадрепоровых кораллов - чистая известь (Наумов, Пропп, Рыбаков, 1985). В связи с этим следует под-

Рис. 11.23. Ареал коралловых рифов

черкнуть роль герматипных кораллов в утилизации излишков углекислого газа из атмосферы и морской воды. В огромных количествах он связывается в известковых скелетах рифостроящих организмов.

Живой коралловый риф – это сочетание биологической и геологической структур, образовавшихся в результате жизнедеятельности многих организмов. Он имеет вид отмели, которая поднимается с глубины к поверхности моря.

Этот сложный биологический комплекс должен быть достаточно прочным, чтобы противостоять воздействию океани- ческих волн; весьма крупным, чтобы обеспечивать существование целостного биома и воздействовать на экологические особенности окружающих акваторий.

280