Петров_К_М_Биогеография_СПб_2001

.pdf

ного Ледовитого океана, так называемый Центральный полярный бассейн, а также большую часть эпиконтинентальных морей Евразии (Карского, Лаптевых, ВосточноСибирского, Чукотского) и Северной Америки. В Южном полушарии соответствующие широты заняты антарктической зоной.

Рассмотрим физико-географические особенности арктической зоны. Это бассейн, окруженный материками, своего рода тупик, окончание циркуляционных потоков Мирового океана. Он имеет более или менее широкую связь с Атлантическим океаном через Гренландское и Норвежское моря. Однако и здесь имеются мелководные пороги, затрудняющие циркуляцию. Связь Северного Ледовитого океана с Тихим осуществляется через узкий и мелководный Берингов пролив.

Зима в Арктике суровая, особенно в восточном секторе, между Таймыром и морем Бофорта. Температура воздуха от -25 до -30 °С. Часты морозы от -40 до -50 °С. Температура летом обычно около 0°С. Однако глубокого выхолаживания Северного Ледовитого океана не происходит, потому что в него проникают из Атлантики самые дальние струи теплого Гольфстрима. С этим связан один из парадоксов Центрального полярного бассейна: его поверхностные воды холодные, скованы льдом, а на глубине 200 – 800 м лежит теплая (0 – 2,5 °С) и соленая (35%0) толща атлантических вод.

В целом, в температурной и соленостной вертикальной структуре Северного Ледовитого океана выделяется поверхностный слой холодной (до -1,7 °С) и распресненной (до 30%0, в Азиатском секторе до 15%0) воды, промежуточный слой более теплой и соленой атлантической воды и, наконец, более холодный придонный слой. Наличие распресненного поверхностного слоя обусловливает устойчивую стратификацию (несмешиваемость) вод даже зимой, когда образование льда несколько повышает соленость. Плохое конвективное перемешивание затрудняет подъем из глубин богатых питательными солями вод. Низкое плодородие наряду с суровыми климатичес-

кими условиями является причиной низкой продуктивности вод арктической зоны, крупные рыбы отсутствуют – “безрыбное море”.

С наступлением зимних холодов происходит интенсивное ледообразование. Каждый год появляются новые льды толщиной около 3 м. Летний прогрев воды очень невелик. Среднегодовая температура воды ниже 0°С. В результате, ежегодно льда образуется больше, чем тает. В течение всего года океан покрыт тяжелыми многолетними льдами: паковыми, торосистыми. Избыток льда выносится течениями за пределы арктической зоны. Льды движутся с востока на запад и выносятся в северную Атлантику главным образом Восточно-Грен- ландским течением.

Казалось бы все физико-географичес- кие процессы в Северном Ледовитом океане должны строго подчиняться формуле зональности, из которой следует, что на севере ледовитость должна быть больше, а на юге меньше. Однако оказывается, что наряду с зональным размещением ландшафтов, гармонично вписывающимся в эту схему, выделяются секторы с азональным размещением водно-ледовых ландшафтов, что создает парадоксальные контрасты, объяснение которым нашел В.Н. Купецкий (1961).

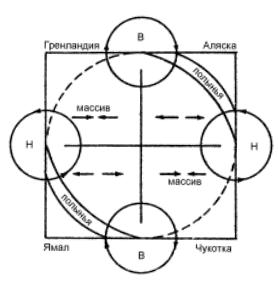

Рис. 11.3. Четыре центра действия атмосферы в Северном Ледовитом океане:

два высокого (В) и два низкого (Н), по В. Н. Купецкому

261

В Северном Ледовитом океане распо- |

Ледовым ландшафтам свойственна |

|

ложены четыре центра действия атмосфе- |

максимальная изоляция атмосферы от гид- |

|

ры (рис. 11.3). Два центра высокого давле- |

росферы, минимальная степень взаимодей- |

|

ния: один между полуостровами Ямал и Чу- |

ствия между водой и воздухом, антицикло- |

|

котка, второй между Гренландией и Аляс- |

нальный характер погоды, заторможенная |

|

кой. По периферии этих центров ветры |

вертикальная циркуляция, угнетенное со- |

|

дуют по часовой стрелке. Два центра низ- |

стояние всей биологической цепи расти- |

|

кого давления ` между Гренландией и по- |

тельных и животных организмов на повер- |

|

луостровом Ямал и между Чукоткой и Аляс- |

хности моря, на морском дне и на близле- |

|

кой. Здесь ветры дуют против часовой |

жащих побережьях, максимальная слож- |

|

стрелки. |

|

ность для работы ледокольного флота и |

В областях взаимодействия центров |

проводки транспортных судов. |

|

высокого и низкого давления создаются |

Водным ландшафтам среди льдов` по- |

|

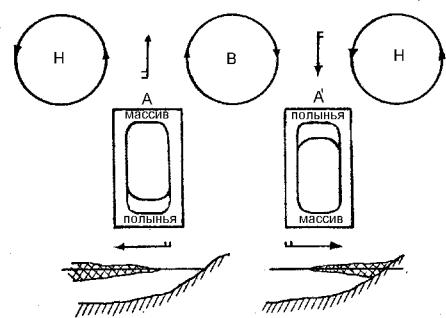

условия зонального или азонального раз- |

лыньям свойственна минимальная изоля- |

|

мещения водно-ледовых ландшафтов. |

ция атмосферы от гидросферы, максималь- |

|

Зональное размещение водно-ледовых |

ная степень взаимодействия между водой |

|

ландшафтов характерно для секторов Се- |

и воздухом, циклональный характер пого- |

|

верного Ледовитого океана, где господству- |

ды, наиболее интенсивная вертикальная |

|

ющие ветры по периферии центров высо- |

циркуляция вод вплоть до самых больших |

|

кого и низкого давления направлены в сто- |

глубин, наилучшая их аэрация, расцвет всех |

|

рону океана (рис. 11.4). Эти ветры отгоня- |

звеньев биологической цепи от микроорга- |

|

ют дрейфующие льды от берега, в резуль- |

низмов до самых крупных на планете по- |

|

тате чего на юге арктических морей фор- |

звоночных ` китов, максимальная продук- |

|

мируются стационарные полыньи ` Сибир- |

тивность органической жизни на поверхно- |

|

ская и Канадская, а в океане, в областях при- |

сти моря, на морском дне и на близлежа- |

|

носа ` Сибирский и Канадский океаничес- |

щих побережьях, наиболее благоприятные |

|

кие ледяные массивы. |

|

условия для работы ледокольного флота. |

Азональное размещение ландшафтов |

|

|

характерно для секторов, где господствую- |

|

|

щие ветры по периферии |

|

|

центров высокого и низ- |

|

|

кого давления направле- |

|

|

ны в сторону материка - |

|

|

на юг. Эти ветры нагоня- |

|

|

ют дрейфующие льды к |

|

|

берегу, в результате чего |

|

|

над мелководьями арк- |

|

|

тических морей форми- |

|

|

руется мощный ледовый |

|

|

массив, а на севере, вда- |

|

|

ли от берега ` полынья. |

|

|

Таким образом, |

|

|

моря Карское, Лаптевых |

|

|

и Бофорта имеют зо- |

|

|

нальное распределение |

|

|

ландшафтов, а в Восточ- |

|

|

но-Сибирском и Чукот- |

|

|

ском морях размещение |

|

|

ландшафтов азональное. |

Рис. 11.4. Схема формирования водно-ледовых ландшафтов зонального |

|

|

(А) и азонального (А1) типов, по В. Н. Купецкому |

|

262

Флора и фауна Северного Ледовитого океана, несмотря на весьма обширные его размеры, как по видовому составу, так и по биомассе, бедны. Особенно заметно обеднение жизни при продвижении к востоку от Атлантического океана, к берегам Азии и Канады. Мелководья лишены литоральной фауны и флоры. Из-за длительной полярной ночи и ледового покрова процесс фотосинтеза возможен в течение крайне непродолжительного периода и только для диатомовых водорослей. Своеобразным биологическим приспособлением является обрастание диатомовыми водорослями нижней поверхности многолетних льдов. В целом в арктической зоне процессы первич- ного продуцирования выражены в минимальной для Мирового океана степени ` “биологический минимум”.

В арктической зоне расположены остров Гренландия и несколько архипелагов.

Рис. 11.5. Полярные (белые) медведи

Большая их часть покрыта ледниками, а свободные ото льда участки представляют собой арктические пустыни. Обитающие по берегам животные` птицы, ластоногие, полярный медведь (рис. 11.5), питаются преимущественно морскими организмами.

Основные взаимосвязи компонентов природы в арктической зоне показаны на рис. 11.6.

Бедность жизни вод арктической зоны объясняется не только суровостью природ-

Рис. 11.6. Основные взаимосвязи компонентов природы в арктической зоне

263

ных условий, но и особенностями ее палеогеографического развития и географического положения. В третичный период арктические широты Северного полушария характеризовались теплым климатом, океан был свободен ото льда. Резкое похолодание и оледенение, наступившие в начале четвертичного периода, стали экологической катастрофой для теплолюбивых биоценозов пелагиали, шельфа и берегов арктических морей. К этому надо добавить, что в четвертичном периоде Северный Ледовитый океан подвергался опреснениям. Значительная часть древней фауны вымерла. Формирование биоты арктической зоны началось практически заново около 2,5 млн и закон- чилось 500 тыс. лет назад, в плейстоцене. Тогда возникли эндемичные арктические виды. Центральная часть Северного Ледовитого океана не играла никакой роли в обогащении пелагических и донных биоценозов мелководной арктической зоны.

Южная зона полярных ледовитых морей. Зона, которую еще называют антарктической, охватывает воды Южного океана, омывающего Антарктический материк. Асимметрия Северного и Южного земного пространства (на севере океан обрамлен материками, на юге материк окружен океаном) накладывает свой отпечаток на особенности природы зон в Северном и Южном полушариях.

Антарктический континент является “главным холодильником” планеты и сильно охлаждает все Южное полушарие. Поэтому термический экватор расположен севернее географического, а все зоны на поверхности океанов в Южном полушарии оказываются сдвинутыми в более низкие широты по сравнению с зонами Северного полушария.

Акватория Южного океана, лежащая в Антарктической зоне, покрыта морскими льдами. Большие пространства материковой отмели занимают шельфовые ледники, простирающиеся иногда до континентального склона.

У края шельфовых ледников зарождаются обширные столообразные айсберги. Объем воды, заключенной в самых больших

айсбергах, так велик, что мог бы обеспе- чить годовой сток Волги.

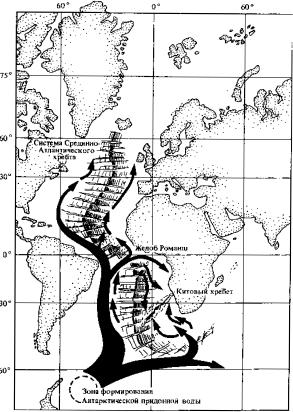

В результате осенне-зимнего охлаждения воды и ледообразования формируются большие массы переохлажденной воды с соленостью, близкой к нормальной. Эти воды погружаются и движутся в северном направлении вдоль дна, заполняя глубокие котловины Атлантического, Индийского и Тихого океанов. На движение антарктической придонной воды большое влияние оказывает рельеф (рис. 11.7.). По мере движения в северном направлении вода скапливается у преград, образуемых подводными хребтами, находит расселины и устремляется по ним бурными подводными потоками.

Рис. 11.7. Влияние рельефа Срединно-Атлантичес- кого хребта на движение антарктической придонной воды, по С. Нешиба

Роль Северного Ледовитого океана в питании глубин остальных океанов холодными водами невелика, так как он имеет очень узкий выход в Тихий океан и отделен от Атлантического океана мелководным порогом.

Антарктические воды несут в глубины океана кислород, что делает возможным

264

существование животных на дне самых глубоководных впадин. Вместе с тем они несут холод ` температура придонных вод во всех океанах, даже в тропических широтах, колеблется около 1 °С.

Низкие температуры над Антарктидой способствуют формированию здесь области высокого атмосферного давления. С ледяного купола стоковые ветры дуют на север. Под влиянием силы Кориолиса они отклоняются на запад. Под их воздействием находится восточное антарктическое прибрежное течение. Динамика вод в антарктической зоне осложняется рядом циклонических вихрей, из которых наиболее выражен циклонический круговорот моря Уэддела. Конвективное перемешивание вод, циклонический апвеллинг способствуют подъему глубинных вод и обогащению зоны фотосинтеза биогенными солями, что определяет высокую продуктивность антарктической зоны.

Несмотря на низкие температуры воды жизнь в океане богата и разнообразна. Это объясняется также палеогеографическими условиями и особенностями географического положения антарктической зоны. На- чало образования Южного океана - открытого водного пространства, окружающего Антарктиду, относится к раннему олигоцену (З6 млн лет назад), когда в процессе распада Гондваны стал обособляться Антарктический континент. Последней, 14 млн лет назад, от него отделилась Южная Америка, в результате чего открылся пролив Дрейка.

Кольцевая система течений, сформировавшаяся в Южном океане, изолировала южное полярное пространство от проникновения тепла с севера, что способствовало его выхолаживанию и оледенению Антарктиды. Таким образом, формирование пелагических и донных сообществ, приспособившихся к суровым условиям Антарктической зоны, происходило на протяжении более десятка миллионов лет.

Южный океан широко открыт в Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Это способствует проникновению в его воды представителей фауны и флоры из богатых жизнью тропических широт. В результате

длительной адаптации к суровым условиям антарктической зоны в Южном океане сформировались относительно разнообразные в видовом отношении и богатые по биомассе пелагические и донные сообщества.

Антарктическая зона на побережье ледяного материка бедна жизнью, однако благодаря своеобразию она относится к особой Антарктической биогеографической области. Животный мир Антарктиды сосредоточен в редких оазисах, участках суши, летом свободных ото льда и снега, и на кромке прибрежных льдов. Именно здесь живут единственные млекопитающие – тюлени, и гнездятся пингвины; самый распространенный – пингвин Адели; самый крупный – императорский пингвин (рис. 11.8).

Рис. 11.8. Императорские пингвины

Поразительным в образе жизни императорских пингвинов является то, что период их размножения приходится на суровую антарктическую зиму. В полной темноте, в ледяную пургу стоят эти птицы на снегу, согревая яйца, из которых лишь после двух месяцев насиживания вылупляются птенцы. Самки в это время вынуждены голодать по меньшей мере месяц, самцы – три, а ча- сто и дольше. Зимой императорский пингвин – единственная птица Антарктиды. Летом здесь гнездятся поморники, чайки, крач- ки, качурки, буревестники. Все позвоночные Антарктиды добывают пищу из моря, которое в противоположность суше характеризуется богатством и высокой продуктивностью.

265

11.2. Биомы субполярных зон

Северная субполярная (субарктическая) зона включает Северную Атлантику, южную часть Баренцева моря и северную окраину Тихого океана ` Берингово море. В южном океане субполярная, или субантарктическая, зона лежит между 50 ` 70° ю.ш. Характерным признаком субполярной зоны является сезонный характер ледового покрова: зимой море сковано льдом, летом частично или полностью освобождается ото льда. Температура воды на поверхности летом колеблется от 0 до 10 °С.

Зимние погодные условия в субполярных зонах сходны с теми, что наблюдаются в полярных зонах. Температура воздуха падает от -20 до - 40 °С. При замерзании морской воды большая часть содержащихся в ней солей вытесняется: морской лед пресный, с включениями капель высокосоленого рассола. В результате изъятия из океана пресной воды, связываемой в виде льда, соленость поверхностных вод повышается. Итак, зимой поверхностные воды в субарктической зоне охлаждаются до -1, -2 °С, их соленость повышается до 35%0, увели- чивается плотность. Это вызывает погружение поверхностных вод. Так развивается зимнее конвективное их перемешивание. Оно способствует переносу кислорода с поверхности в глубины океана и выносу биогенных солей из глубины к поверхности.

Своеобразная циркуляция вод, характерная для субарктической зоны, особенно ярко выражена на севере Атлантики. Теплые течения системы Гольфстрим, прижимающиеся к берегам Скандинавии, взаимодействуют здесь с холодными течениями, идущими из Северного Ледовитого океана

èприжимающимися к берегам Гренландии

èКанады (Восточно-Гренландское, Восточ- но-Исландское, Лабрадорское). В результате в океане образуется циклонический круговорот (против часовой стрелки), порождающий токи воды из глубины к поверхности. Аналогичная картина наблюдается на севере Тихого океана, в Беринговом море.

Циклонический апвеллинг вместе с конвективным перемешиванием вод еще больше способствует обогащению поверхностных вод в субарктической зоне биогенными солями.

Южная граница субарктической зоны в Атлантическом секторе резко перекошена. На западе она доходит до Нью-Браун- сунка, лежащего почти на широте северной границы субтропиков в восточной части Атлантики; на востоке граница между субполярной и умеренной зонами, напротив, сильно сдвинута к северу. Причина этого те- чения ` холодные воды на востоке и теплые на западе.

ÂСеверном Ледовитом океане и в северной Атлантике природные условия субарктической зоны существенно различаются в западном и восточном секторах. В западный сектор субарктики (Норвежское и Баренцево моря) входят мощные струи теплых течений, порождаемых системой Гольфстрим. Они значительно смягчают терми- ческие условия, препятствуют замерзанию моря. Здесь создаются особенно благоприятные условия для формирования богатых

èразнообразных пелагических и донных биоценозов на мелководьях. По своему составу они ближе к биоценозам расположенной к югу бореальной зоны. Таким образом, в западном секторе субарктики, благодаря теплым течениям, ярко выражено явление экстразональности ` проявление в ландшафтах черт, свойственных более южной зоне.

Из Тихого океана в Северный Ледовитый океан поступление теплых вод тече- ния Куросио затруднено из-за узости Берингова пролива. Поэтому в восточном секторе (моря Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, шельф Северной Америки) субарктическая зона резко сужается, местами полностью вытесняясь арктической зоной ледовитых морей.

Âноябре и декабре в субполярных зонах ` полярная ночь; с мая по июль ` полярный день. Поверхность океана весной

èлетом получает относительно много солнечного тепла. Постепенно исчезают морские льды, температура тонкого поверхно-

266

стного слоя воды поднимается до 5 °С, на |

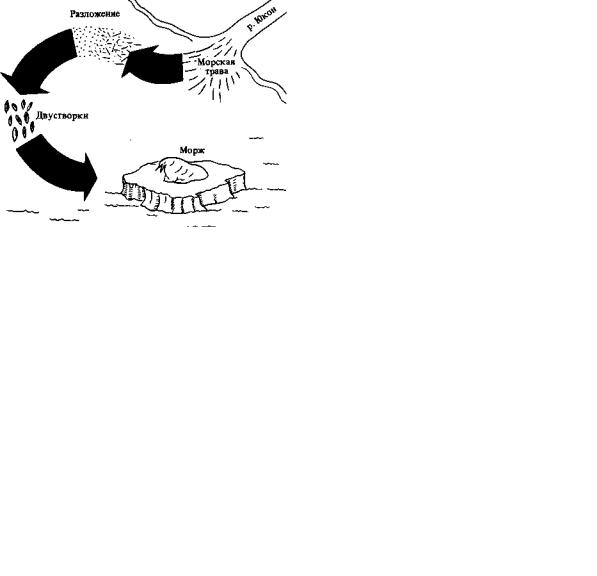

Рассмотрим более подробно пищевую |

|

юге до 10 °С. В результате прогрева и ин- |

цепь моржей. С. Нешиба (1991) анализи- |

|

тенсивного таяния льдов летом в субполяр- |

рует ее на примере экосистемы Берингова |

|

ных зонах образуется относительно теплая, |

моря. Шельф последнего, со средними глу- |

|

опресненная водная масса, обогащенная пи- |

бинами 75 м, имеет ширину около 500 м. |

|

тательными веществами, резко отграничен- |

В весенние месяцы, когда льды отступают |

|

ная от более плотных глубинных вод слоем |

к северу, наблюдатели насчитывают вдоль |

|

скачка. |

края пакового льда до 40 тыс. моржей. |

|

|

|

Каждый взрослый морж |

|

|

съедает в день более |

|

|

100 кг двустворок. Жи- |

|

|

вотное использует свои |

|

|

два длинных клыка, что- |

|

|

бы, вспахивая ими дно, |

|

|

выкапывать моллюсков. |

|

|

Каким же образом |

|

|

поддерживается огром- |

|

|

ная популяция моллюс- |

|

|

ков, питающая моржей? |

|

|

Первым звеном пищевой |

|

|

цепи (продуцентами) |

|

|

служат высокопродук- |

|

|

тивные заросли морской |

|

|

травы на мелководье. |

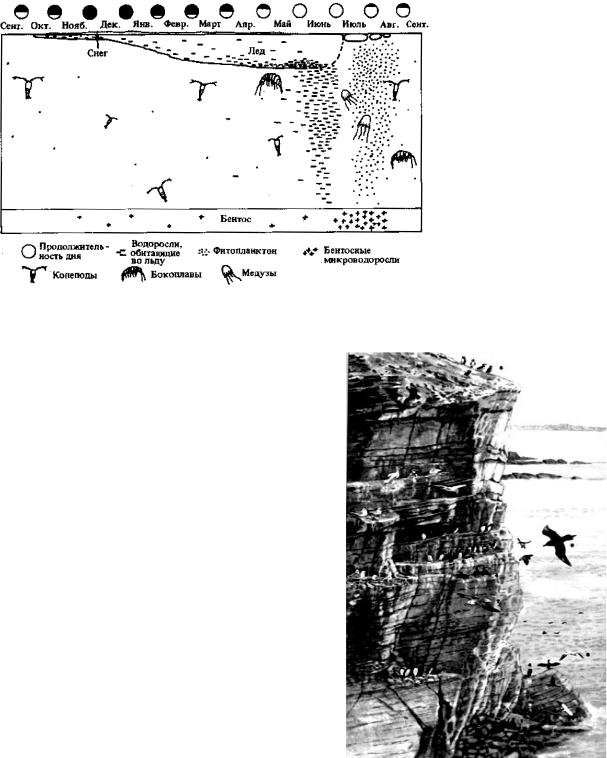

Рис. 11.9. Годовой цикл развития жизни в субарктической зоне, |

Отмерший раститель- |

|

по С. Нешиба |

|

ный материал разлагает- |

|

|

ся и превращается в дет- |

По мере таяния льда и увеличения ос- |

|

|

вещенности усиливается “цветение” воды |

|

|

в результате размножения диатомовых во- |

|

|

дорослей. Вслед за ним наступает массовое |

|

|

размножение зоопланктона (рис. 11.9). Оби- |

|

|

лие корма привлекает летом в субарктику |

|

|

многих рыб ` сельдь, треску, мойву; у дна |

|

|

держатся камбала, палтус, морской окунь. |

|

|

Скопления сельди бывают столь велики, что |

|

|

плотные косяки растягиваются в длину на |

|

|

многие десятки миль. |

|

|

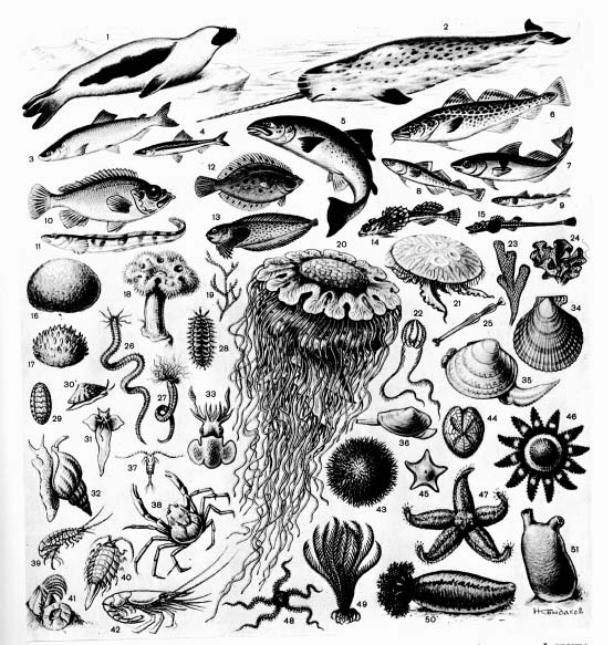

Фауна пелагиали и шельфа морей суб- |

|

|

полярной зоны характеризуется большим |

|

|

разнообразием (рис. 11.10). Обилие зоо- |

|

|

планктона, рыб, богатая донная фауна слу- |

|

|

жат надежной пищевой базой для милли- |

|

|

онов птиц. На труднодоступных прибреж- |

|

|

ных скалах шумные птичьи базары образу- |

|

|

ют чайки-моевки, чистики, гагарки, кайры, |

|

|

глупыши (рис. 11.11). |

|

|

В море кормятся тюлени, несколько ви- |

|

|

дов китов, на мелководье ` моржи. Свою |

|

|

добычу в море находит белый медведь. |

|

Рис. 11.11. Птичий базар |

267

Рис. 11.10. Характерные животные морей субполярной зоны, по БСЭ:

Млекопитающие: 1 – гренландский тюлень; 2 - нарвал. Рыбы: 3 – нельма; 4 – корюшка; 5 – с¸мга; 6 – треска; 7 - пикша; 8 – европейская навага; 9 – сайка; 10 – морской окунь; 11 – полярный ликод; 12 – полярная камбала; 13 – липарис; 14 – четыр¸хрогий бычок; 15 – морская лисичка. Губки: 16 – Tethyu lincurium; 17 – Polymastia mammillaris. Кишeчнополостные: 18 – актиния Metridium dianthus; 19 – гидроид Sertularia plumosa; 20 – медуза Cyanea arctica; 21 – медуза Aurelia aurita; 22 – гребневик Mertensia ovum. Мшанки: 23 – Flustra foliacea; 24 – Reterpora cellulosa. Кольчатые черви: 25 – стрелка Sagitta elegans: 26 – нереис Nereis virens; 27 – полиxeтa Amphitrita cirrata; 28 – полихета Harmothoe imbricata. Моллюски: 29 – хитон Tonicella rubra: 30 – морское блюдечко Acmaea testudinalis; 31 – клион Clio borealis; 32 – трубач Buccinum undatum; 33 – россия Rossia glaucopis; 34 – морской гребешок Pecten islandicus; 35 – сердцевидка Serripes groenlandicus; 36 – иольдия Joldia hyperborea. Ракообразные: 37 – веслоногий рачок Calanus finmarchicus; 38 – краб Hyas araneus; 39 – бокоплав Gammarus locusta; 40 – морской таракан; 41 – морской ж¸лудь Balanus balanoides; 42 – креветка Pandalus borealis. Иглокожие: 43 – морской eжStrongyllocentrotus droebuchiensis; 44 – морской еж Brisaster fгagilis; 45 – морская звезда Ctenodiscus crispatus; 46 – морская звезда Crossaster papposus; 47 – морская звезда Astertus rubens; 48 – офиура Ophiucantha bidentata;

49 – морская лилия Heliometra glacialis; 50 – голотурия Cucumaria frondosa. Оболочник: 51 – асцидия

Pyura aurantium.

268

рит, служащий пищей моллюскам-фильтра- торам, которыми и питаются моржи (рис. 11.12).

Рис. 11.12. Пищевая цепь моржей, по С. Нешиба

Основные взаимосвязи компонентов природы в субарктической зоне показаны на рис. 11.13.

ная часть области западных ветров. Основной характерной чертой Южного океана является гигантское западное Антарктическое циркумполярное течение, опоясывающее материк Антарктиды.

В отличие от Северного полушария те- чения меридионального направления в Южном океане практически отсутствуют. Здесь не наблюдается вхождения мощных теплых струй, подобных Гольфстриму в Атлантическом и Куросио в Тихом океане, что, как уже отмечалось, способствует еще большему выхолаживанию приполярных пространств Южного полушария.

С севера субантарктическая зона ограничена линией антарктической конвергенции, лежащей в среднем на 53 – 54° ю.ш. Вдоль этой линии холодные воды субарктической зоны сходятся с теплыми водами умеренного пояса Южного полушария. На сравнительно небольшом расстоянии по

Рис. 11.13. Основные взаимосвязи компонентов в субполярной зоне

На суше, вдоль северных берегов Евразии и Северной Америки, из-за холодного лета формируются тундровые ландшафты – безлесные пространства с господством мохово-лишайниковой и кустарничковой растительности. Наземные биоценозы менее продуктивны, чем океанические, поэтому значительная часть животных находит пищу в море.

В Южном полушарии субполярная, или субантарктическая зона, охватывает воды Южного океана, располагающиеся кольцом к северу от антарктической зоны. Это юж-

меридиану резко изменяются температура и соленость воды, а также температура воздуха: к югу заметно холоднее, а жизнь обильнее.

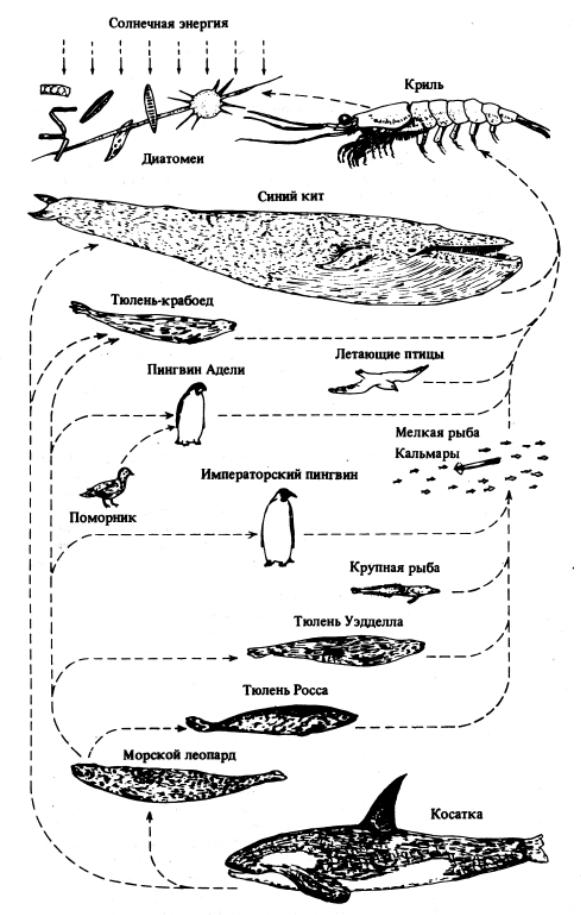

Весной, с усилением солнечной радиации, начинается массовое развитие диатомовых водорослей, потребляющих биогенные соли. Фитопланктоном кормится зоопланктон. Исключительно важное значение в пищевых цепях Южного океана имеют довольно крупные рачки эвфаузииды – криль длиной 2 – 4 см. Им питаются рыбы (нототения, путассу), киты, ластоногие, птицы (рис. 11.14).

269

Рис. 11.14. Главные звенья пищевой цепи в Южном океане

270