- •Гипертонические кризы. Причины. Критерии диагностики. Прогнозирование осложнений. Тактика ведения. Критерии диагностики. Принципы лечения.

- •1 Этап:

- •2 Этап:

- •3 Этап:

- •4. Дифференциальный диагноз болевого синдрома при стабильной стенокардии с другими причинами болей в грудной клетке.

- •5. Принципы лечения экстрасистолии, основные группы антиаритмических препаратов, механизмы их действия.

- •7. Дифференциальный диагноз суправентрикулярных и желудочковых экстрасистол (диагностические экг- критерии).

- •9. Синдром wpw, синдром укороченного pq (clc), экг- критерии, значение в клинике внутренних болезней, возможные клинические проявления.

- •10. Атеросклероз и гиперлипидемии. Классификация. Стандарты лечения и принципы первичной и вторичной профилактики.

- •11. Стабильное течение ибс. Основные формы согласно мкб-10. Принципы постановки диагноза. Препараты для улучшения прогноза.

- •12. Инфаркт миокарда с подъемом st. Критерии постановки диагноза. Неотложная помощь. Вопросы маршрутизации пациентов. (2)

- •13. Острый коронарный синдром без подъема сегмента st. Основные клинические формы. Критерии постановки диагноза. Вопросы маршрутизации пациентов. Принципы лечения. (2)

- •14. Инфаркт миокарда без подъема сегмента st. Критерии постановки диагноза. Неотложная и ранняя инвазивная стратегия. Вопросы маршрутизации пациентов. Оказание помощи на догоспитальном этапе.

- •15. Кардиомиопатии. Классификация. Вопросы дифференциальной диагностики. Принципы лечения.

- •16. Гипертоническая болезнь. Уровни ад. Стратификация риска. Целевые уровни ад в зависимости от клинической ситуации.

- •17. Острая сердечная недостаточность. Этиология. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь.

- •1.Необходимость интубации

- •5.Наличие симптомов гиперперфузии

- •19. Резистентная артериальная гипертония. Вопросы диагностики. Тактика ведения. Вопросы коррекции сопутствующих факторов риска

- •21. Острая сердечная недостаточность. Этиология. Критерии диагностики на догоспитальном этапе. Вопросы неотложной помощи.

- •23. Острая сердечная недостаточность при инфаркте миокарда. Классификация. Критерии диагностики. Неотложная помощь. Показания к инвазивным вмешательствам.

- •24. Классификация гипертонической болезни, представление о факторах риска, поражение органов-мишеней, ассоциированных сердечно-сосудистых заболеваниях. Критерии стратификации риска.

- •25. Диагностические критерии с-а блокады, причины, прогноз, тактика ведения. Профилактика.

- •26. Основные группы антигипертензивных препаратов, механизмы действия, показания и противопоказания к назначению, разовые и суточные дозы препаратов.

- •28. Кардиомиопатии. Классификация. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •29. Гипертоническая болезнь у лиц пожилого и старческого возраста. Вопросы диагностики маскированной и изолированной систолической аг. Принципы лечения.

- •30. Острая сердечная недостаточность. Этиология. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь.

- •32. Реноваскулярная артериальная гипертония, клинико-инструментальная диагностика, врачебная тактика.

- •34. Хсн. Критерии постановки диагноза. Вопросы инструментальной и лабораторной диагностики.

- •35. Нарушения проводимости: а-в блокады. Клинические проявления. Врачебная тактика.

- •36. Наджелудочковые нарушения ритма. Врачебная тактика. Стандарты диагностики и лечения.

- •37. Вопросы стратификации сердечно-сосудистого риска. Популяционный и индивидуализированный подход. Шкалы оценки.

- •38. Основные инструментальные методы исследования в диагностике аритмий.

- •39. Дифференциальный диагноз суправентрикулярных и желудочковых экстрасистол (диагностические экг- критерии).

- •40. Инфаркт миокарда с подъемом сегмента st на электрокардиограмме. Принципы диагностики, оказание помощи на догоспитальном и госпитальном этапах.

- •41. Фибрилляция предсердий. Диагностика. Классификация. Антикоагулянтная терапия.

- •47. Дифференциальная диагностика артериальных гипертензий. Симптоматические артериальные гипертензии. Вопросы диагностики и дифференциального диагноза, врачебная тактика.

- •48. Диуретическая терапия при хронической сердечной недостаточности.

- •49. Атеросклероз и гиперлипидемии. Классификация. Стандарты лечения. Профилактика атеросклероза.

- •50. Антитромботические средства: препараты, механизмы действия, показания, противопоказания, побочные эффекты.

- •51. Острый коронарный синдром без подъема st. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •52. Изолированная систолическая артериальная гипертония. Вопросы диагностики. Принципы лечения

- •54. Фибрилляция предсердий. Диагностика. Факторы риска развития инсульта. Принципы антикоагулянтной терапии.

- •55.Трепетание и фибрилляция предсердий, Причины диагностические экг критерии, формы. Вопросы восстановления синусового ритма.

- •56.Диагностические критерии острой левожелудочковой (отёк легких ) и острой правожелудочковой недостаточности, прогноз, неотложная помощь.

- •57.Воспалительные заболевания миокарда и перикарда. Дифференциальная диагностика, стандарты ведения пациента (2)

- •I. Инфекционные или инфекционно-аллергические перикардиты

- •II. Асептические перикардиты: при ревматических заболеваниях, при инфаркте миокарда

- •58. Гипертоническая болезнь. Классификация, Дифференциальная диагностика. Основные группы антигипертензивных препаратов

- •I. Средства, уменьшающие стимулирующее влияние адренергической инервации на сердечно-сосудистую систему (нейротропные средства)

- •II. Средства, влияющие на системную гуморальную регуляцию артериального давления:

- •1. Средства, влияющие на ренин-ангиотензивную систему:

- •61. Симптматические артериальные гипертензии.Вопросы диагностики. Врачебные тактики

- •62.Инфекционный эндокардит. Критерии постановки диагноза. Вопросы первичной и вторичной профилактики. Принципы лечения. (2)

- •63.Острая сердечная недостаточность. Этиология. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь

- •64. Фибрилляция предсердий. Факторы риска. Вопросы диагностики. Принципы лечения в зависимости от влияния на прогноз и качество жизни пациентов.

- •65. Гипертоническая болезнь у лиц пожилого и старческого возраста. Вопросы диагностики маскированной и изолированной систолической аг. Принципы лечения.

- •Пульмонология

- •1. Легочная гипертензия. Критерии постановки диагноза. Классификация. Показания к лаг-специфической

- •2. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при бронхиальной астме.

- •3. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хронической обструктивной болезни легких.

- •4. Хобл: определение, классификация, клиника, лечение.

- •5. Приступ бронхиальной астмы. Вопросы дифференциальной диагностики. Критерии жизнеугрожающего состояния.

- •7. Дифференциальный диагноз легочного инфильтративного синдрома. Вопросы врачебной тактики при организации дифференциальной диагностики ведущих нозологий (пневмония, рак, туберкулез).

- •2. Инфильтративный туберкулёз

- •3. Легочной эозинофильный инфильтрат

- •9. Хронический бронхит. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения.

- •10. Интерстициальные заболевания легких. Основные нозологии. Вопросы диагностики. Принципы лечения.

- •11. Хобл. Роль спирометрии в постановке диагноза. Шкалы клинической оценки течения хобл и риска обострений. Принципы лечения в зависимости от градации a,b,c,d.

- •12. Бронхиальная астма. Фенотипы заболевания. Стандарты диагностики и лечения

- •13. Фенотипы бронхиальной астмы. Неконтролируемая и тяжелая бронхиальная астма. Вопросы дифференциальной диагностики и тактики ведения.

- •14. Внебольничные пневмонии тяжелого течения. Диагностические критерии, течение, критерии высокого риска летального исхода. Неотложная терапия.

- •15. Вопросы классификации пневмонии. Критерии постановки диагноза. Лечение внебольничной пневмонии на амбулаторном этапе. Вопросы профилактики.

- •16. Понятие контроля при бронхиальной астме. Терапевтические опции для достижения контроля над течением заболевания. Организация step up и step down терапии.

- •17. Дыхательная недостаточность. Классификация. Клинические проявления. Критерии диагностики. Неотложная помощь. Профилактика.

- •18. Бронхиальная астма. Определение. Фенотипы. Критерии постановки диагноза. Роль спирометрии. Понятие о вариабельности и обратимости бронхиальной обструкции.

- •19. Тэла. Причины. Критерии постановки диагноза. Неотложная помощь. Принципы лечения.

- •20. Обострение хобл. Клинические проявления. Критерии тяжелого обострения. Вопросы неотложной помощи. Тактика ведения. Профилактика.

- •21. Заболевания плевры. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения.

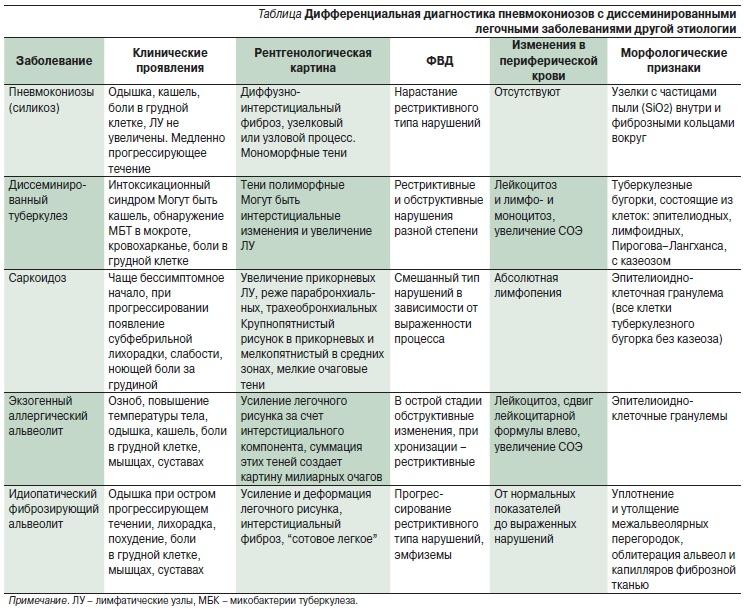

- •22. Дифференциальная диагностика и принципы лечения интерстициальных заболеваний легких.

- •1. С установленной этиологией:

- •30. Дыхательная недостаточность. Диагностические критерии. Врачебная тактика.

- •31. Саркоидоз

- •32. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хронической обструктивной болезни легких.

- •33. Внебольничная пневмония. Этиология. Клинические проявления. Принципы диагностики. Лечебная тактика.

- •34. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при бронхиальной астме.

- •35. Дифференциальный диагноз легочного инфильтративного синдрома. Вопросы врачебной тактики при организации дифференциальной диагностики ведущих нозологий (пневмония, рак, туберкулез).

- •36. Тэла. Критерии постановки диагноза. Стандарты диагностики и лечения

- •37. Вирусно-бактериальные пневмонии. Вопросы диагностики и врачебной тактики. Профилактика

- •38. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при бронхообструктивном синдроме.

- •39. Заболевания плевры. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения

- •40. Дыхательная недостаточность. Клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика. Принципы лечения.

- •41. Бронхолитики – β2-агонисты, м3-холинолитики, комбинированные препараты. Формы доставки, продолжительность действия, возможности использования в клинике внутренних болезней.

- •42. Приступ бронхиальной астмы. Диагностические критерии тяжести. Организация лечения на различных этапах оказания медицинской помощи.

- •43. Хронический бронхит. Диагностические критерии. Вопросы дифференциальной диагностики. Принципы лечения.

- •44. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома и лечение нарушений бронхиальной проходимости.

- •45. Легочная гипертензия. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •46. Бронхиальная астма. Фенотипы заболевания. Индивидуальны подход к терапии больных бронхиальной астмой.

- •47. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хобл.

- •48. Интерстициальные заболевания легких. Принципы диагностики. Основные нозологические формы. Критерии обычной интерстициальной пневмонии.

- •49. Бронхиальная астма. Фенотипы заболевания. Индивидуальный подход к терапии больных бронхиальной астмой. (см вопрос 46)

- •50. Дыхательная недостаточность. Клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика. Принципы лечения.

- •51. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хронической обструктивной болезни легких.

- •52. Экссудативный плеврит. Этиология. Диагностика. Принципы лечения.

- •53. Дыхательная недостаточность. Клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика. Принципы лечения.

- •54. Вопросы классификации пневмонии. Стандарты лечения в зависимости от тяжести течения и этиологии. Вопросы профилактики

- •55. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хронической обструктивной болезни легких.

- •Гастроэнторология

- •1. Редкие болезни кишечника. Глютеновая энтеропатия. Болезнь Уиппла. Методы диагностики. Тактика ведения и лечения

- •2. Кислотозависимые заболевания. Стандарты диагностики

- •3. Хронический холецистит: классификация, этиология, патогенез, диагностика. Лечение.

- •4. Воспалительные заболевания кишечника. Этиология, механизмы развития, клинические проявления. Диагностика. Дифференциальный диагноз с другими поражениями кишечника.

- •5. Цирроз печени. Этиология. Критерии постановки диагноза. Осложнения. Тактика ведения.

- •6. Синдром дисфагии. Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся дисфагией и одинофагией. Эзофагиты. Тактика ведения и лечения больных с эзофагитами

- •1. Медикаментозная терапия:

- •7. Аутоиммунный гепатит. Патогенез. Клиническая картина. Диагностические критерии. Классификация. Особенности ведения и лечения больных.

- •8. Дифференциальный диагноз и врачебная тактика при заболеваниях желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

- •9. Хронический панкреатит. Классификации. Основные клинические синдромы. Методы диагностики. Осложнения хронического панкреатита.

- •10. Псевдомембранозный колит

- •11. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при болях в правом подреберье в практике врача-терапевта.

- •12. Маркеры цитолитического синдрома. Дифференциальный диагноз заболеваний печени, сопровождающихся синдромом цитолиза

- •13. Синдром холестаза. Дифференциальная диагностика заболеваний печени, сопровождающихся холестазом. Тактика ведения.

- •14. Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся гепатомегалией. Алгоритм обследования.

- •15. Хронический панкреатит. Классификации. Основные клинические синдромы. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •16. Цирроз печени. Профилактика и методы консервативной терапии при печеночной энцефалопатии, печеночной коме.

- •17. Тактика ведения и медикаментозное лечение больного с циррозом печени со стойким асцитом. Показания к лапароцентезу.

- •18. Функциональные кишечные расстройства. Синдром раздраженного кишечника. Критерии диагноза. Лечебная тактика.

- •19. Классификация и патогенез симптоматических язв. Нпвп-гастропатии.

- •20. Осложнения язвенной болезни. Ранняя диагностика стеноза привратника и желудочного кровотечения. Врачебная тактика. (2)

- •21. Основные виды и причины желтух. Принципы лабораторной и инструментальной диагностики.

- •22. Неалкогольная жировая болезнь печени. Диагностические критерии. Принципы лечения.

- •23. Дифференциальный диагноз при диарее. Стандарт обследования. Принципы лечения.

- •24. Синдром нарушения всасывания (мальабсорбция). Этиология. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •25. Гэрб. Внепищеводные проявления. Современные стандарты диагностики и лечения.

- •26. Болезнь Крона. Клинические проявления в зависимости от локализации заболевания. Стандарты лечения. Показания к биологической терапии.

- •27. Хронический гастрит. Определение. Современная классификация. Значение морфологического исследования слизистой оболочки желудка.

- •28. Кислотозависимые заболевания. Дифференциальная диагностика при функциональной диспепсии и хроническом гастрите. Роль инфицирования н.Pylori. Стандарты диагностики и лечения.

- •29. Дисфагия. Определение. Алгоритм диагностического поиска при ахалазии и раке пищевода. Тактика ведения и лечения.

- •30. Гепатомегалия. Цирроз печени. Ранняя диагностика синдрома портальной гипертензии. Лечение и профилактика кровотечений из расширенных вен пищевода

- •31.Воспалительные заболевания кишечника. Язвенный колит. Диагностика. Дифференциальный диагноз с колитами инфекционной этиологии, псевдомембранозным колитом.

- •32.Желчнокаменная болезнь. Определение. Классификация. Стандарты диагностики и лечения. Показания к холецистэктомии.

- •33. Биохимические синдромы при заболеваниях печени. Диагностика и принципы лечения хронического гепатита с учетом этиологии (вирусной, аутоиммунной, лекарственно-индуцированной).

- •34. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при заболеваниях поджелудочной железы. Стандарты лечения.

- •35. Клинические и лабораторные синдромы при заболеваниях печени

- •37. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при болях в правом подреберье. Тактика ведения и консервативная терапия при печеночной колике.

- •38. Дифференциальный диагноз и лечение при внепеченочном и внутрипеченочном холестазе.

- •39. Гэрб. Стандарты диагностики. Тактика лечения больных в зависимости от тяжести эзофагита.

- •40. Функциональные билиарные расстройства. Стандарты диагностики и лечения.

- •41. Язвенная болезнь желудка и дпк. Базисная терапия. Показания к эрадикации Helicobacter pylori. Современные схемы.

- •42. Диагностические критерии и лечебная тактика при синдроме раздраженного кишечника с преобладанием запора.

- •Ревматология

- •1. Остеопороз. Этиология. Клинические проявления. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •2. Врачебная тактика и дифференциальный диагноз суставного синдрома при ревматоидном артрите.

- •3. Врачебная тактика и дифференциальный диагноз при остеоартрозе с явлениями вторичного синовита.

- •4. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при метаболических и дегенеративных заболеваниях суставов (диабетическая артропатия, подагра, первичный остеоартроз).

- •5. Диагностика и лечение лекарственной болезни. Анафилактический шок.

- •6. Дифференциальный диагноз и врачебная тактика суставного синдрома при подагре

- •7. Системная склеродермия. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •8. Современные принципы базисной терапии ревматоидного артрита

- •9. Митральные пороки ревматической и неревматической этиологии. Вопросы клинической и инструментальной диагностики в практике врача-терапевта. Принципы организации лечения

- •10. Системная красная волчанка. Классификация, критерии активности, клиника.

- •11. Системная красная волчанка. Критерии постановки диагноза. Тактика ведения.

- •12. Аортальные пороки. Этиология. Клинико-инструментальная диагностика. Тактика врача-терапевта.

- •13. Дифференциальная диагностика системных васкулитов. Классификация. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •14. Остеоартроз. Современные представления об этиологии. Клинические проявления. Стандарты лечения.

- •15. Анкилозирующий спондилоартрит. Методы диагностики. Стандарты лечения. Б.Бехтерева.

- •16. Дифференциальный диагноз ревматоидного артрита с артритами при системных болезнях соединительной ткани (системная красная волчанка, системная склеродермия).

- •17. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при серонегативных спондилоартритах (спондилоартриты, ассоциированные с неспецифическим язвенным колитом, терминальным илеитом, псориазом).

- •18. Синдром старческой хрупкости. Критерии диагностики. Врачебная тактика.

- •19. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при воспалительных заболеваниях суставов.

- •20. Скв. Показатели активности воспалительного процесса. Принципы интенсивной терапии.

- •21. Ра. Критерии постановки диагноза и оценки воспалительного процесса. Принципы базисной терапии. Показания к назначению генно-инженерной биологической терапии

- •22. Подагра. Клиническая картина. Купирование острого приступа подагры. Профилактика заболевания.

- •23. Антифосфолипидный синдром. Этиология. Клинические проявления. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •24. Анкилозирующий спондилоартрит. Клинические проявления. Оценка активности воспалительного процесса. Принципы лечения.

- •25. Геморрагический васкулит. Этиология, клинические проявления, критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •Нефрология

- •1. Клинические и лабораторные критерии нефротического синдрома. (2)

- •2. Хроническая болезнь почек. Этиология. Классификация. Вопросы диагностики и тактики ведения пациентов в практике врача терапевта

- •3. Вопросы кардио-ренального континуума в практике врача-терапевта. Дифференциальная диагностики при снижении функции почек. Тактика. Принципы лечения.

- •4. Хроническая болезнь почек. Вопросы диагностики. Тактика врача терапевта.

- •5. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при нефротическом синдроме.

- •6. Острое повреждение почек. Этиология. Принципы диагностики и врачебная тактика.

- •7. Хроническая болезнь почек. Тактика врача терапевта.

- •8.Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при нефротическом синдроме.

- •Гематология

- •1. Дифференциальный диагноз анемического синдрома. Врачебная тактика. (2)

- •2. Острые лейкозы. Вопросы классификации. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения. (2)

- •3. Хронические лейкозы. Вопросы классификации. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения. (3)

- •4. Миеломная болезнь. Критерии постановки диагноза. Врачебная тактика. (2)

- •5. Дифференциальная диагностика анемий. Врачебная тактика. (3)

22. Дифференциальная диагностика и принципы лечения интерстициальных заболеваний легких.

Интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ) или диффузные паренхиматозные заболевания легких (ДПЗЛ) – гетерогенная группа заболеваний и патологических состояний известной и неизвестной природы, характеризующаяся распространенным, как правило, двусторонним поражением респираторных отделов легких (альвеол, респираторных бронхиол)

1. С установленной этиологией:

лекарственные, лучевые, токсические ИБЛ

пневмомикозы, ассоциированные с ВИЧ-инфекций

ИБЛ на фоне коллагенозов (склеродермии, дерматомиозита, ревматоидного артрита, СКВ) и пневмокониозов (асбестоза, силикоза, бериллиоза)

ИБЛ на фоне инфекций (атипичной пневмонии, диссеминированного туберкулеза легких, пневмоцистной пневмонии и пр.)

ИБЛ на фоне экзогенного аллергического альвеолита

2. Идиопатические интерстициальные пневмонии:

неспецифическая, десвамативная, острая, лимфоидная, криптогенная организующаяся

идиопатический легочный фиброз

3. Гранулематозные:

ИБЛ на фоне саркоидоза, гранулематоза Вегенера, гемосидероза легких, экзогенного аллергического альвеолита

4. Ассоциированные с другими заболеваниями:

патологией печени (хроническим гепатитом, первичным билиарным циррозом печени), кишечника (НЯК, болезнь Крона), ХПН

наследственными заболеваниями (нейрофиброматозом)

злокачественными опухолями

5. Прочие:

ассоциированные с гистиоцитозом Х, лимфангиолейомиоматозом, легочным протеинозом, первичным амилоидозом легких.

Общая симптоматика может включать лихорадку, недомогание и быструю утомляемость, потерю массы тела. Одышка: вначале она возникает или усиливается только при нагрузке, затем становится постоянной и прогрессирующей. Одышка обычно носит инспираторный характер и сопровождается свистящими хрипами, что может быть ошибочно принято за бронхиальную астму. Непродуктивный кашель – сухой или со скудной слизистой мокротой. К более поздним признакам ИБЛ относятся цианоз и формирование «пальцев Гиппократа». С большой частотой встречаются деформации грудной клетки. При тяжелых формах развивается легочно-сердечная недостаточность.

Диагностика интерстициальных болезней легких

При осмотре - тахипноэ, несоответствие выраженности одышки физикальным изменениям в легких. аускультация - на вдохе прослушиваются крепитирующие хрипы различной локализации. В крови – умеренный лейкоцитоз и повышение СОЭ; по данным ИФА – отрицательные серологические тесты на наличие Ат к микоплазме, легионеллам, риккетсиям. Проводится анализ газового состава крови и КЩС (артериальная гипоксемия на ранних этапах сменяется гиперкапнией в терминальной стадии).

Рентгенологические методы (рентгенография и КТ легких). На ранних стадиях на рентгено- и томограммах можно увидеть деформацию и усиление легочного рисунка, мелкоочаговые тени, снижение прозрачности легочных полей ( феномен «матового стекла»); в дальнейшем развивается рентгенологическая картина интерстициального фиброза и картина «сотового легкого».

П о

данным спирометрии чаще

обнаруживается рестриктивный тип

нарушений легочной вентиляции, снижение

легочных объемов. При развитии легочной

гипертензии на ЭКГ обнаруживается

гипертрофия миокарда правых отделов

сердца. Диагностическая бронхоскопия позволяет

провести бронхоальвеолярный

лаваж;

при ИБЛ в промывных вод бронхов преобладают

нейтрофилы. Кроме этого, в ходе эндоскопического

исследования может

быть выполнена трансбронхиальная

биопсия легких.

Также в отдельных случаях прибегают к

открытой или трансторакальной биопсии

легочной ткани.

о

данным спирометрии чаще

обнаруживается рестриктивный тип

нарушений легочной вентиляции, снижение

легочных объемов. При развитии легочной

гипертензии на ЭКГ обнаруживается

гипертрофия миокарда правых отделов

сердца. Диагностическая бронхоскопия позволяет

провести бронхоальвеолярный

лаваж;

при ИБЛ в промывных вод бронхов преобладают

нейтрофилы. Кроме этого, в ходе эндоскопического

исследования может

быть выполнена трансбронхиальная

биопсия легких.

Также в отдельных случаях прибегают к

открытой или трансторакальной биопсии

легочной ткани.

Лечение и прогноз интерстициальных болезней легких

Первым шагом в лечении ИБЛ должен стать отказ от курения, взаимодействия с вредными производственными факторами, токсическими лекарственными препаратами. Вся последующая терапия проводится параллельно с лечением основного заболевания.

В большинстве случаев препаратами первой линии при интерстициальных болезнях легких являются кортикостероиды (преднизолон), которые в течение 1–3 мес. назначаются в высоких дозировках с последующим переходом на поддерживающую дозу. При отсутствии положительной динамики в течение года назначаются цитостатики (циклофосфамид, азатиоприн, хлорамбуцил). Из других фармпрепаратов используются бронходилататоры (внутрь и в виде ингаляций), однако они эффективны только на стадии обратимой бронхиальной обструкции. При артериальной гипоксемии (РаО2 кислородотерапия. В случае тяжелого течения интерстициальной болезни легких единственно эффективным методом может стать пересадка легкого.

Исходами ИБЛ могут быть улучшение, стабилизация состояния, прогрессирование легочного фиброза, летальный исход, реже – спонтанный регресс изменений (например, при неспецифической интерстициальной пневмонии). Средняя продолжительность жизни пациентов колеблется от 1 года при болезни Хаммана-Рича до 10 и более лет при респираторном бронхиолите. Профилактика интерстициальных болезней легких возможна только в случае известной этиологии.

23. Легочная гипертензия- это группа заболеваний, характеризующихся прогрессирующим повышением легочного сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии (ДЛА), которое приводит к развитию правожелудочковой сердечной недостаточности и преждевременной гибели пациентов

Клиническая классификация легочной гипертензии

1. Легочная артериальная гипертензия: 1.1.Идиопатическая (ИЛГ) 1.2.Наследуемая (мутации BMPR2, другие) 1.3.Индуцированная приемом лекарств и токсинов 1.4.Ассоциированная с: системными заболеваниями соединительной ткани, ВИЧ-инфекцией, портальной гипертензией, врожденными пороками сердца (системно-легочные шунты), шистосомозом 1". Легочная вено-окклюзионная болезнь/ легочный капиллярный гемангиоматоз (спорадическая, наследуемая (мутация EIF2AK4), индуцированная приемом лекарств/токсинов, ассоциированная (СЗСТ, ВИЧ-инфекцией) |

2. Легочная гипертензия вследствие патологии левых отделов сердца: 2.1. Систолическая дисфункция 2.2. Диастолическая дисфункция 2.3. Клапанные пороки 2.4. Врожденная/ приобретенная обструкция приносящего/выносящего тракта левого желудочка 2.5. Врожденный или приобретенный стеноз легочных вен |

3. Легочная гипертензия вследствие заболеваний легких и/или гипоксемии: 3.1. Хроническая обструктивная болезнь легких 3.2. Интерстициальные заболевания легких 3.3.Другие заболевания легких со смешанными рестриктивными и обструктивными нарушениями 3.4. Нарушения дыхания во время сна 3.5. Синдром альвеолярной гиповентиляции 3.6. Высокогорная ЛГ 3.7. Аномалии развития легких |

4. Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия: 4.1. Хроническая тромбоэмболия в систему легочной артерии 4.2. Другие обструкции легочной артерии (ангиосаркома, другие внутрисосудистые опухоли, артериит, врожденные аномалии, паразитарные заболевания) |

5. ЛГ неизвестного или смешанного генеза: 5.1. Гематологические заболевания (хроническая гемолитическая анемия, миелопролиферативные заболевания, спленэктомия) 5.2. Системные нарушения (саркоидоз, легочный гистиоцитоз, лимфангиолейомиоматоз, нейрофиброматоз, васкулиты) 5.3. Метаболические нарушения (гликогенозы, болезнь Гоше, дисфункция щитовидной железы) 5.4. Другие (опухолевая обструкция, фиброзирующий медиастинит, хроническая почечная недостаточность, сегментарная ЛГ) |

Диагностика

Обычно пациенты, не знающие о своем заболевании, обращаются к врачу с жалобами на одышку. При осмотре пациента выявляется цианоз, а при длительном течении легочной гипертензии – деформация дистальных фаланг пальцев в форме «барабанных палочек», а ногтей — в виде «часовых стеклышек». При аускультации сердца определяется акцент II тона и его расщепление в проекции легочной артерии, при перкуссии - расширение границ легочной артерии.

ЭКГ - для выявления гипертрофии правых отделов сердца.

Эхокардиографию – для осмотра сосудов и полостей сердца, определения скорости кровотока в системе легочной артерии.

Компьютерную томографию – послойные снимки органов грудной клетки показывают увеличенные легочные артерии, а также сопутствующие легочной гипертензии заболевания сердца и легких.

Рентгенографию легких - определяет выбухание главного ствола легочной артерии, расширение ее главных ветвей и сужение более мелких сосудов, позволяет косвенно подтвердить наличие легочной гипертензии при выявлении других заболеваний легких и сердца.

Катетеризацию легочной артерии и правых отделов сердца – проводится с целью определения кровяного давления в легочной артерии. Является самым достоверным методом диагностики легочной гипертензии. Через прокол в яремной вене зонд подводится к правым отделам сердца и с помощью монитора давления на зонде определяется кровяное давление в правом желудочке и легочных артериях. Катетеризация сердца является малоинвазивной методикой, практически не сопряженной с риском осложнений.

Ангиопульмонографию – рентгенконтрастное исследование сосудов легких с целью определения сосудистого рисунка в системе легочной артерии и сосудистого кровотока. Проводится в условиях специально оснащенной рентгеноперационной с соблюдением мер предосторожности, т. к. введение контрастного вещества может спровоцировать легочно-гипертонический криз.

Лечение легочной гипертензии

Основными целями в лечении легочной гипертензии являются: устранение ее причины, понижение кровяного давления в легочной артерии и предотвращение тромбообразования в легочных сосудах. В комплекс лечения пациентов с легочной гипертензией входит:

Прием вазодилатирующих средств, расслабляющих гладкомышечный слой сосудов (празозин, гидралазин, нифедипин). Вазодилататоры эффективны на ранних стадиях развития легочной гипертензии до возникновения выраженных изменений артериол, их окклюзий и облитераций. В этой связи важное значение приобретает ранняя диагностика заболевания и установление этиологии легочной гипертензии.

Прием дезагрегантов и антикоагулянтов непрямого действия, снижающих вязкость крови (ацетил-салициловой кислоты, дипиридамола и др.). При выраженном сгущении крови прибегают к кровопусканию. Оптимальным у пациентов с легочной гипертензий считается уровень гемоглобина крови до 170 г/л.

Ингаляции кислорода как симптоматическую терапию при выраженной одышке и гипоксии.

Прием мочегонных препаратов при легочной гипертензии, осложненной правожелудочковой недостаточностью.

Трансплантация сердца и легких в крайне тяжелых случаях легочной гипертензии. Опыт подобных операций пока невелик, но свидетельствует об эффективности данной методики.

24. Приступ бронхиальной астмы. Клинические проявления в зависимости от степени тяжести. Методы инструментальной и лабораторной диагностики. Неотложная помощь на до госпитальном этапе. Принципы лечения.

25. Бронхиальная астма. Фенотипы заболевания. Диагностические и лечебные алгоритмы.

26. ХОБЛ. Этиология. Критерии постановки диагноза. Алгоритмы лечения.

27. Легочная гипертензия. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

28. Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии. Выбор на амбулаторном этапе, при лечении в стационаре и отделении интенсивной терапии.

29. Пневмония тяжелого течения. Критерии постановки диагноза. Врачебная тактика.

Критерии тяжелого течения пневмонии

1. Общее состояние больного:

- цианоз,

- спутанное сознание, бред,

- температура тела выше 39.

2. Дыхательная недостаточность:

- выраженная одышка (более 30/мин и более),

- парциальное давление кислорода менее 60 мм.рт.ст., при спонтанном дыхании ( насыщение менее 90%).

3. Сердечно-сосудистая недостаточность:

- тахикардия, не соответствующая степени выраженности лихорадки,

- артериальная гипотензия (АД систолическое ниже 100 мм.рт.ст., диастолическое ниже 60 мм рт.ст.).

4. Результаты инструментальных и лабораторных исследований:

- гиперлейкоцитоз свыше 25х109 или лейкопения менее 4х109,

- рентгенография: двусторонняя или многодолевая пневмония, плевральный выпот,

- повышения уровня креатинина и трансаминаз в несколько раз по отношению к норме.

При поступлении больного пневмонией в стационар необходимо прежде всего оценить тяжесть состояния пациента и решить вопрос о месте его лечения (терапевтическое отделение или отделение реанимации, интенсивной терапии).

Тяжелая внебольничная пневмония – это особая форма заболевания различной этиологии, проявляющаяся выраженной дыхательной недостаточностью и/или признаками тяжелого сепсиса или септического шока, характеризующаяся плохим прогнозом и требующая проведения интенсивной терапии.

Выделение больных с тяжелым течением пневмонии в отдельную группу представляется крайне важным, учитывая высокий уровень летальности, нередко наличие у пациентов тяжелой сопутствующей патологии, особенности этиологии заболевания и особые требования к антибактериальной терапии. При наличии клинических или лабораторных признаков тяжелого течения или симптомов тяжелого сепсиса целесообразно проводить лечение пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии.