- •1.Основные свойства жидкостей и единицы их измерения.

- •3.Основные свойства гидростатического давления.

- •4 .Основное дифференциальное уравнение гидростатики.

- •5.Уравнение поверхности уровня и свойства этой поверхности.

- •6.Основное уравнение гидростатики, его геометрическая и энергетическая интерпретации.

- •7.Абсолютное и избыточное давление, приборы измерения давления.

- •8 .Эпюра распределения давления несмешивающихся жидкостей.

- •9.Сила давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности.

- •10.Закон Архимеда.

- •11.Уравнение распределения давления при равновесии газов в поле силы тяжести.

- •12.Практические приложения основного уравнения гидростатики.

- •13.Основные понятия кинематики жидкости и газа.

- •14.Средняя скорость потока жидкости, способ ее определения.

- •15.Уравнение неразрывности движения капельных и газообразных жидкостей.

- •16.Дифференциальные уравнения движения невязкой и вязкой жидкости.

- •17.Уравнение Бернулли для идеальной жидкости.

- •18.Геометрический и энергетический смысл членов уравнения Бернулли для потока вязкой жидкости.

- •20.Уравнение Бернулли для газов.

- •21.Уравнение Бернулли для неустановившегося движения.

- •22.Принцип работы дроссельных приборов и пневмометрических трубок.

- •23.Уравнение изменения количества движения, его практическое значение.

- •24.Методы определения скорости витания частиц.

- •26.Особенности ламинарного и турбулентного движения жидкости в трубах.

- •27.Физический смысл числа Рейнольдса и его практическое значение.

- •29.Потери напора на трение в круглой трубе при ламинарном режиме движения.

- •30.Способ определения начального участка ламинарного течения.

- •31.Расчет потерь напора на трение в трубах некруглого сечения.

- •32.Понятие о средней скорости при турбулентном режиме движения.

- •33.Влияние шероховатости труб на величину потерь напора на трение.

- •35.Касательное напряжение при турбулентном движении жидкости.

- •36.Основные группы местных потерь напора.

- •37.Факторы, влияющие на потери напора при резком изменении сечения напора потока.

- •38.Потери напора при постепенном изменении сечения потока (конфузор, диффузор).

- •40.Классификация трубопроводов при гидравлическом расчете.

- •41.Основные задачи гидравлического расчета простого трубопровода.

- •42,43.Расчеты длинных трубопроводов в квадратичной области сопротивления с использованием обобщенных гидравлических параметров.

- •44,45.Уравнение расчета длинных трубопроводов в неквадратичной области сопротивления.

- •46.Расчет трубопроводов при последовательном соединении длинных труб.

- •47.Уравнение расчеты сложных трубопроводов при параллельном соединении труб.

- •48.Особенности расчета коротких труб при их последовательном соединении.

- •49.Расчет газопроводов при низких перепадах давления.

- •50.Особенности гидравлического расчета газопроводов высокого давления.

- •51.Влияние срока эксплуатации труб на их гидравлическое сопротивление.

- •52.Гидравлический расчет трубопроводов при движении в них двухфазных жидкостей.

- •53.Факторы, влияющие на величину увеличения давления при прямом и непрямом гидравлическом ударе.

- •54.Классификация отверстий при гидравлическом расчете истечения.

- •55.Причина сжатия струи на выходе из малого отверстия.

- •58.Особенности гидравлического расчета истечения жидкости через большие отверстия.

- •59.Чем отличается насадок от трубопровода.

- •60.Причины изменения расхода и скорости при истечении жидкости через насадки по сравнению с истечением через отверстие.

- •61.Типы насадок, их применение.

- •62.Схема свободной затопленной струи, ее расчет.

- •63.Основные режимы разрушения незатопленной струи.

- •64.Метод определения границ между режимами распада струи жидкости.

- •65.От чего зависит сила давления струи жидкости на твердые поверхности.

- •66.Факторы, определяющие сопротивление тел, находящихся в потоке.

- •67.От чего зависит сопротивление трения при обтекании плоской пластины.

- •68.Влияние режима движения жидкости в пограничном слое на величину коэффициента сопротивления трения.

- •69.Условие образования вихревого течения. Отрыв пограничного слоя.

- •70.Характер распределения давления при обтекании тела потоком жидкости или газа.

- •71.Факторы, определяющие величину силы сопротивления давления.

- •72.Суммарное сопротивление при обтекании твердого тела.

- •73.Что такое скорость витания и гидравлическая крупность.

- •74.Чем обусловлена необходимость использования методов теории подобия?

- •75.Какие явления называются подобными?

- •76.Условия подобия гидравлических явлений.

- •77.Критерии подобия, их свойства и метод получения.

- •78.Формулировка основных теорем подобия.

- •79.Физический смысл основных критериев подобия.

- •1.Критерий Фруда.

- •4. Критерий гомохронности или критерий Струхаля.

14.Средняя скорость потока жидкости, способ ее определения.

Скорость жидкости в разных точках живого сечения различна, и закономерность изменения скорости по сечению не всегда известна. Средняя скорость - это фиктивная скорость потока, которая считается одинаковой для всех частиц данного сечения, но подобранная так, что расход, определенный по ее значению, равен истинному значению расхода. Средняя скорость потока жидкости это отношение расхода к площади живого сечения потока:

![]()

15.Уравнение неразрывности движения капельных и газообразных жидкостей.

Основным условием, которое должно соблюдаться при течении жидкости или газа, является непрерывность изменения параметров потока в зависимости от координат и времени, т.е. условие сплошности. Это значит, что жидкость или газ должны двигаться в соответствующих каналах как сплошная среда, без разрывов. Условие неразрывности или сплошности для элементарной струйки:

![]()

![]() - для всего потока.

- для всего потока.

П ри

условии неразрывности, расход вдоль

потока величина постоянная, т.е.

произведение площади на скорость

неизменно. Если

в первом сечении потока площадь равна

ω1,

скорость потока - υ1,

а во втором сечении соответственно ω2

и υ2,

то можно записать:

ри

условии неразрывности, расход вдоль

потока величина постоянная, т.е.

произведение площади на скорость

неизменно. Если

в первом сечении потока площадь равна

ω1,

скорость потока - υ1,

а во втором сечении соответственно ω2

и υ2,

то можно записать:

![]() или

или

![]() - отношение средних скоростей в различных

сечениях потока обратно пропорционально

площадям живых сечений.

- отношение средних скоростей в различных

сечениях потока обратно пропорционально

площадям живых сечений.

Если выразить скорость линий тока через ее проекции на координатные оси, то уравнение неразрывности будет иметь вид:

![]()

Если течение установившееся, то ∂ρ⁄∂t=0.

![]()

Когда ж. еще и несжимаемая, то ρ=const, тогда:

![]()

16.Дифференциальные уравнения движения невязкой и вязкой жидкости.

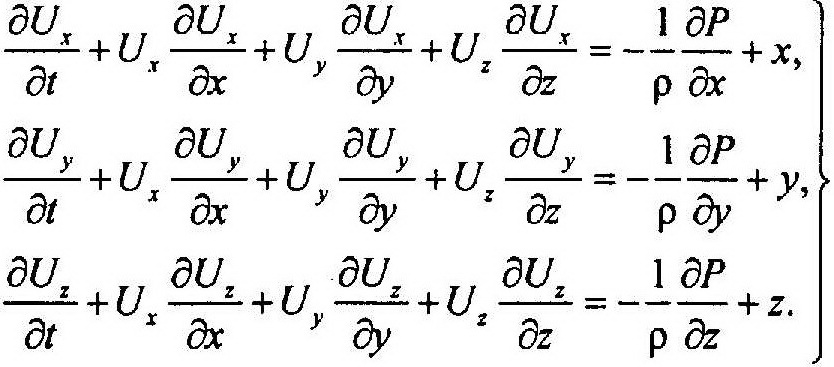

Изолируем в потоке элементарно малую частицу, имеющую форму пар-да со сторонами dx, dy, dz. На выделенную частицу действуют силы гидродинамического давления, массовые силы и силы инерции. В проекциях на выбранную ось координат сумма этих сил выражается системой уравнений Эйлера:

Левая часть уравнений представляет собой проекции ускорений вдоль осей координат в точке потока, определяемой координатами x, y, z.

При

чем первые слагаемые

![]() наз. локальными

составляющими, остальные

– конвективными

составляющими.

Уравнения Эйлера справедливы и для

определения др. переменных величин,

наз. локальными

составляющими, остальные

– конвективными

составляющими.

Уравнения Эйлера справедливы и для

определения др. переменных величин,

параметров потока – Т, Р, концентрация веществ в потоке (U – можно заменить на др. характеристику).

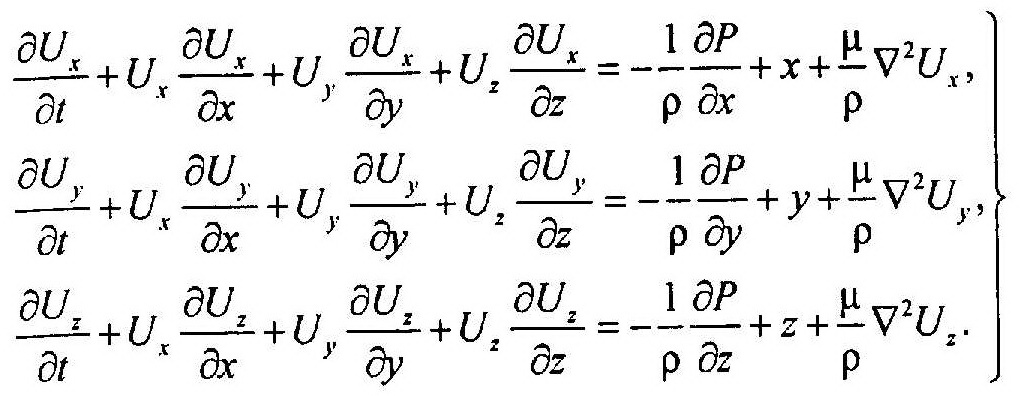

При движении реальной (вязкой) жидкости в потоке жидкости помимо сил давления и тяжести действуют также силы трения. Действие сил трения на выделенный в потоке вязкой жидкости элементарный параллелепипед проявляется в возникновении на его поверхности тельных напряжений τ. Суммы проекций равнодействующей всех сил (тяжести, давления и трения), действующих на элементарный объем капельной жидкости должны быть равны произведению массы жидкости (ρdxdydz), заключенной в элементарном объеме, на проекции ускорения на оси координат. Поэтому, приравнивая проекции равнодействующей произведениям массы на проекции ускорения, после сокращения на dx, dy, dz получим:

г де

де

![]() -оператор

Лапласа.

-оператор

Лапласа.

Полученная система уравнений наз. уравнениями Навье-Стокса, кот. описывают движение вязкой ж.