1226

.pdfТаким образом, сложились некоторые предпосылки для модернизации экономики и появилось некоторое осознание необходимости и важности этого процесса как среди управляющих верхов государства, так и в бизнес-кругах.

Нужно отметить, что первые шаги со стороны государства уже осуществляются. Принят план антикризисных мер для поддержки экономики и социальной сферы.

К сожалению, предложенные меры больше похожи на единовременное решение проблемы. Не меняется структура экономики, ее механизмы. Программа затрагивает в основном вопросы финансирования. Между тем существуют и другие, возможно, даже более важные с точки зрения создания инновационной экономики проблемы, такие как дефицит квалифицированных кадров, бюрократизация и коррупция. Для создания по-настоящему высокотехнологичной экономики необходимо менять сами принципы ее функционирования. Изменения должны быть прочувствованы каждым субъектом экономики. Пришло время тяжелых структурных реформ.

Новые реалии диктуют нам совершенно иные требования к модели принятия решений, к организационно-управленческой структуре. Должны меняться бизнес-среда и корпоративная культура предприятий. Экономика не «поедет» лишь от внешних толчков со стороны государства, такое мнимое развитие прекратится, как только государство перестанет осуществлять эти меры. Для стабильного движения экономики к положительному результату ей нужно создать внутренние драйверы роста. Причем это касается как изменения условий среды, внешней для организаций, так и перемен в самих компаниях.

Предприятия нуждаются в модернизации структуры хозяйствования, должны применяться новые принципы по управлению персоналом, совершенствоваться маркетинг.

Без создания всех этих условий внутри предприятия невозможна его интеграция в экономику знаний. Все попытки создания высокотехнологичных товаров и услуг будут тут же сталкиваться с барьером влице самого предприятия. Должен поменяться сам подход к осуществлению деятельности, должнопрививатьсястратегическоевидениеипланирование.

Структура предприятия должна быть более гибкой: будет появляться множество различных проблем, в том числе мелких, структура должна предусматриватьихрешениенаместахусилиямисамихработников.

Это требует соответствующих качеств и от персонала предприятия. Он должен быть мотивирован на такую деятельность, в то время

471

как современные методы мотивирования сотрудников и жесткие рамки их полномочий не дают им необходимых условий для качественного выполнения работы, должна существовать система обучения персонала и постоянного повышения его квалификации.

Должна совершенствоваться система маркетинга на предприятии. Инновация – это не техническое изобретение, это в первую очередь продукт, а значит, он должен быть востребован на рынке. Следовательно, важно заранее проанализировать спрос на товар при поступлении его на рынок, а также рассчитать его рентабельность.

Наконец, инновационная деятельность отличается от традиционной высокими рисками и длительным периодом окупаемости, что предъявляет новые требования к системе финансирования проектов, требует новых источников инвестирования.

Собственно и сама система управления рисками должна меняться. Инновационная экономика предъявляет совсем иные требования к управлению рисками, используются иные методы. Предприятие имеет дело с совсеминымирискамикаквпланеихкачества, так ивпланемасштабов.

Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний день Россия столкнулась с серьезнейшими проблемами в экономике. Уникальность ситуации в том, что нынешний кризис идет вразрез с общемировым трендом развития и продиктован внутренними причинами. Просто пересидеть тяжелые времена, уповая на государственные резервы, вряд ли получится. А потому единственным выходом видится основательная переналадка экономики, придание ей инновационного вектора развития. Чтобы механизмы инновационной экономики заработали, необходимо создание благоприятной среды для нововведений. Новые тенденции – это вызов также и существующей системе менеджмента на предприятиях. Для выживания компаниям придется отказаться от традиционной системы управления. Изменения в системе менеджмента, вплоть до реинжиниринга бизнес-процессов, должны стать отправной точкой в процессе инноватизации компаний.

Об авторе

Низамутдинов Ришат Илшатович – аспирант Башкирского государственного университета, г. Уфа, Россия, e-mail: xr13@mail.ru.

472

И.В. Новикова

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Россия

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассматривается методика построения инновационного профиля федеральных округов Российской Федерации. Данная методика основана на имеющихся в региональной статистике показателях и не требует проведения дополнительных исследований. Создание инновационных профилей федеральных округов позволяет выявить слабые и сильные стороны их инновационного потенциала, что является основой для разработки стратегии инновационного развития.

Ключевые слова: федеральный округ, инновационный потенциал, рейтингинновационногоразвития, инновационныйпрофиль.

I.V. Novikova

North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russian Federation

SOME METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CREATION OF THE FEDERAL DISTRICTS INNOVATIVE PROFILE

OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article considers a method of constructing the innovative profile of Federal districts of the Russian Federation. This methodology is based on existing regional statistics, indicators and does not require additional research. The creation of the innovation profiles of Federal districts allows you to identify strengths and weaknesses of their innovative potential, which is the basis for the development strategy of innovation development.

Keywords: Federal district, innovative potential, the rating of innovative development, innovation profile

В настоящее время достаточно большое количество исследований посвящено измерению степени инновационного развития стран и регионов. Несмотря на относительную новизну этого направления, в экономической науке уже разработаны некоторые методологические подходы к этой проблеме как на уровне стран, так и на уровне регио-

473

нов. В частности, эта проблема рассматривается в работе «Показатели

ирейтинги инновационного развития регионов в Европейском Союзе

иРоссии», проведенной Поволжским отделением Российской инженерной академии (Самара, 2013 год) [6], в статьях Н.Н. Волковой, Э.И. Романюк, А.А. Рубинштейн, И.М. Бортник, Г.И. Сенченя, Н.Н. Михеевой и др. [2–5, 7] Все эти работы направлены на создание

методики построения интегрированного показателя инновационного развития регионов, который позволяет учесть все основные группы показателей оценки.

Так, в методике Н.Н. Волковой и Э.И. Романюк предлагается построение интегрального агрегированного индекса для оценки инновационной системы на региональном уровне, исходя из шести групп показателей, которые затем агрегируются в единый индекс: человеческий потенциал, затраты на инновации, инфраструктура, источники инвестиций, выход на внешние рынки, результаты инновационной деятельности [2]. Проблема использования методики состоит в том, что не все показатели в группах предлагаемых индикаторов могут быть получены из общедоступных статистических источников, данные региональной статистики гораздо уже, чем в целом по России, многие предлагаемые в методике критерии могут быть получены только путем проведения дополнительных обширных исследований и изучения данных первичной бухгалтерской отчетности, что не всегда возможно по ряду временных и финансовых ограничений.

В методике, разработанной коллективом российских исследователей при помощи Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), также предлагается построение агрегированного показателя инновационного развития регионов на основе 16 показателей, которые разделены на три типа: потенциал в создании инноваций, потенциал коммерциализации инноваций и результативность инновационной деятельности. Затем по каждой группе показателей вычисляется агрегированный индекс, которому придается определенный вес, и в результате все три группы показателей, взвешенные по экспертным оценкам, сводятся в интегрированный индекс, который показывает рейтинг инновационного развития региона [7]. Недостатком этой методики, так же, как и практически всех, предлагаемых к использованию в научной литературе, является необходимость проведения дополнительных исследований регионального уровня. Кроме того, придание определенного веса отдельным группам показателей по данным экспертных оценок является довольно спорным методическим прие-

474

мом, имеющим субъективную основу, поэтому не слишком оправданным, на наш взгляд, с научной точки зрения.

Другая причина предпринятого нами исследования заключается в том, что на уровне федеральных округов оценка их инновационного развития в виде инновационных рейтингов не проводится. В то же время федеральные округа Российской Федерации в настоящее время следует рассматривать не только как способ укрепления вертикали власти, но и как макрорегионы, пропорциональное и эффективное развитие которых можно представить как функционирование макрокластеров. При этом важным является не только проведение рейтинга федеральных округов по их инновационному развитию, но и определение слабых и сильных сторон их инновационного потенциала. В этом случае становится возможной разработка стратегии инновационного развития федеральных округов, что является необходимой частью реализации общей стратегии инновационного развития страны.

Актуальность предпринятого нами исследования заключается, во-первых, в разработке методики оценки инновационного потенциала по имеющимся данным региональной и федеральной статистики, не требующим дополнительных исследований. Во-вторых, в применении этой методики для построения инновационного профиля каждого федерального округа по группе показателей, характеризующих разные составляющие его инновационного потенциала. Все эти показатели отражаются ежегодно в региональной статистике, в сборнике «Регионы России: социально-экономические показатели», поэтому могут легко использоваться для получения актуальных данных. Кроме того, после построения инновационного профиля каждого федерального округа данная система показателей может использоваться для построения интегрированного показателя инновационного развития по каждому федеральному округу и, таким образом, получения рейтинга всех федеральных округов по их инновационному развитию.

Мы предлагаем построение инновационного профиля каждого федерального округа проводить по следующей системе показателей:

I. Человеческий потенциал инновационной деятельности округа

1.Численность студентов образовательных учреждений высшего

исреднего профессионального образования на 10 000 человек населения федерального округа.

2.Удельный вес занятого населения с высшим профессиональным образованием в общей численность экономически активного населения федерального округа.

475

II. Научный потенциал инновационной деятельности округа

1.Численность исследователей на 10 000 человек населения федерального округа.

2.Подготовка аспирантов на 10 000 человек населения федерального округа.

3.Подготовка докторантов на 10 000 населения федерального

округа.

III. Финансовый потенциал инновационной деятельности округа

1.Внутренние затраты на инновационные исследования и разра-

ботки в расчете на 1 человека населения федерального округа.

2.Затраты на технологические инновации в расчете на 1 человека федерального округа.

IV. Институциональный потенциал инновационной деятельности

1.Количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки, на 10 000 человек населения федерального округа.

2.Количество малых предприятий на 10 000 человек населения федерального округа.

V. Организационный потенциал инновационной деятельности

1.Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные или маркетинговые инновации, в общем числе организаций.

2.Удельный вес инновационных товаров, работ или услуг, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг.

VI. Результативность инновационной деятельности федерального округа

1.Количество патентных заявок на изобретения и полезные модели в расчете на 1 млн населения федерального округа.

2.Число используемых производственных технологий по отношению к общему числу предприятий в федеральном округе.

3.Производительность труда, исчисленная как отношение объема отгруженных товаров, работ и услуг округа на его трудоспособное население.

Проведенные расчеты показали, что по человеческому потенциалу инновационного развития в 2012 году на первом месте находился Центральный федеральный округ, на втором – Северо-Западный федеральный округ и на третьем – Дальневосточный федеральный округ. Самый низкий ранг по этому потенциалу – у Северо-Кавказского федерального округа.

По рангу научного потенциала первое и второе места так же, как

ипо человеческому потенциалу, принадлежит Центральному и Севе-

476

ро-Западному федеральным округам, а третье место – Сибирскому федеральному округу. Северо-Кавказский федеральный округ и по этому рангу занимает последнюю позицию.

По финансовому потенциалу инновационного развития первые два места так же, как и по человеческому и научному потенциалу, занимают Центральный и Северо-Западный федеральные округа, далее следуют почти с одинаковым рангом Уральский и Приволжский федеральные округа. На последнем месте находится Северо-Кавказский федеральный округ.

По оценке институционального потенциала на первое место вышел Северо-Западный федеральный округ, на второе – Центральный, на третье – Дальневосточный. Северо-Кавказский федеральный округ также на последнем месте.

По организационному потенциалу на первое место среди федеральных округов вышел Дальневосточный федеральный округ, на второе – Приволжский, на третье – Центральный федеральные округа. А на последнем месте по этому критерию – Южный федеральный округ.

По результативности инновационной деятельности выделяется Центральный федеральный округ, на втором месте – Уральский федеральный округ, третьем – Северо-Западный федеральный округ. На последнем месте, как и практически по критериям оценки всех видов инновационного потенциала федеральных округов, находится СевероКавказский федеральный округ.

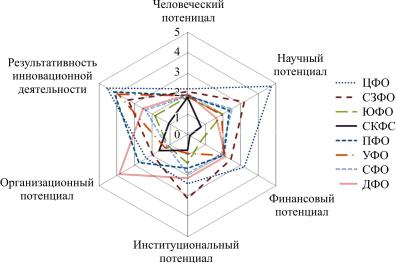

По итогам расчетов рангов различных сторон инновационного потенциала федеральных округов можно построить их инновационный профиль (рисунок).

Периодическое построение такого профиля каждого федерального округа позволит не только определить сильные и слабые стороны инновационного потенциала каждого из округов, но и проследить тенденцию их изменения.

По результатам построения инновационных профилей федеральных округов в соответствие с данными 2012 года можно сделать следующие выводы:

1. Наиболее слабый инновационный потенциал (восьмое место среди всех федеральных округов) имеет Северо-Кавказский федеральный округ. Его главная слабость – финансовый потенциал. Его главная сила – организационный потенциал, который не имеет первых позиций среди федеральных округов, но все же немного лучше, чем у Южного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

477

Рис. Инновационные профили федеральных округов Российской Федерации, 2012 г.

2.Наибольший инновационный потенциал (первое место) среди федеральных округов имеет Центральный федеральный округ. Его силы заключаются в научном, финансовом и человеческом потенциалах, а также наиболее высокой среди федеральных округов результативности инновационной деятельности. К его относительным слабостям относятся институциональный и организационный потенциалы.

3.Северо-Западный федеральный округ имеет второй по величине размер инновационного потенциала. Его слабость – организационный потенциал и недостаточно высокая результативность использования инновационного потенциала.

4.Приволжский федеральный округ находится на третьем месте по размеру инновационного потенциала. Его главные силы – в финан-

совом и организационном потенциалах, слабости – в человеческом

иинституциональном потенциалах.

5.На четвертом месте среди федеральных округов находится Дальневосточный федеральный округ. Его сильные стороны – человеческий, институциональный и организационный потенциал, слабые – научный потенциал.

478

6.На шестом месте находится Сибирский федеральный округ.

Кего силам относится научный потенциал, слабостям – человеческий и организационный потенциалы.

7.И предпоследнее, седьмое место занимает Южный федеральный округ. Его относительная сила заключается в институциональном потенциале.

Проведение исследований инновационного потенциала федеральных округов в виде их инновационных профилей дает возможность корректировки региональной социально-экономической политики. В условиях современного перехода к шестому технологическому укладу, который, по разным оценкам ученых, к 2018–2020 годам дол-

жен занять ведущие позиции в развитых странах [1], уже не исходные природно-ресурсные условия, а «правильная» региональная политика, в первую очередь, на наш взгляд, является основой пропорционального и устойчивого социально-экономического развития. Поэтому, чтобы еще больше не отстать от других развитых и развивающихся стран мира, следует проводить мониторинг инновационного потенциала федеральных округов, разрабатывать политику, направленную на укрепление его сильных сторон и нивелирование слабых, что приведет к снижению диспропорций в их инновационном развитии.

Библиографический список

1.Булгакова Н. Сладим с укладом? Переход на новый технологический уровень требует перестройки образования [Электронный ресурс] // Кадровый вопрос. – 2013. – № 50. – URL: http://www.poisknews.ru/special/personnel/8560.

2.Волкова Н.Н., Романюк Э.И. Анализ динамики инновационного потенциала регионов России на основе агрегированного индекса

[Электронный ресурс]. – URL: 2ZR&b64e=2&sign.

3.Волкова Н.Н., Романюк Э.И. Инновационные индексы системы мониторинга НИС РФ и стран ЕС // Инвестиции в модернизацию

иинновационное развитие Российской экономики. – М.: Институт экономики РАН, 2011. – С. 289–303.

4.Волкова Н.Н., Романюк Э.И. Уровень развития инновационной системы и специализация регионов России // Вопросы статисти-

ки. – 2011. – № 9. – С. 38–47.

5.Волкова Н.Н., Рубинштейн А.А., Романюк Э.И. Методики мониторинга НИС РФ и международных сопоставлений инновационной

479

деятельности // Научно-технологическая политика России и Украины в контексте формирования общеевропейского научно-технологического пространства. – М.: Ин-тэкономикиРАН, 2011. – С. 41–68.

6. Показатели и рейтинги инновационного развития регионов в Европейском Союзе и России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.i-regions.org/materials/regional-research/8917/.

7. Система оценки и мониторинга инновационного развития регионов России / И.М. Бортник, Г.И. Сенченя, Н.Н. Михеева [и др.] //

Инновации. – 2012. – № 9 (167). – С. 48–61.

Об авторе

Новикова Ирина Владимировна – доктор социологических наук, профессор Северо-Кавказского федерального университета, г. Ставро-

поль, Россия, e-mail: Iren-n@rambler.ru.

480