- •3. Вопросы для контрольной работы

- •4. Экзаменационные вопросы

- •История развития экологии.

- •Предмет и задачи экологии. Взаимосвязь с другими биологическими науками.

- •Уровни организации живых систем. Принцип эмерджентности.

- •Клеточные Системы Экосистемы

- •Основные разделы экологии.

- •Методы экологических исследований.

- •6. Математические методы и моделирование. Системный подход к изучению экологии.

- •7. Экология как теоретическая основа охраны природы. Классификация природных ресурсов.

- •8. Экология и здоровье человека.

- •9. Экология как элемент мировоззрения. Экология и политика.

- •10. Экология как теоретическая основа сельского хозяйства.

- •Среда и условия существования особей.

- •12. Классификация экологических факторов.

- •13. Закон толерантности Шелфорда.

- •14. Экологическая пластичность видов.

- •15. Взаимодействие экологических факторов. Закон минимума Либиха.

- •16. Правило Алехина.

- •17. Законы Коммонера.

- •18. Свет как экологический фактор.

- •19. Отношение животных и растений к свету.

- •20. Фотопериодизм.

- •21. Температура как экологический фактор.

- •22. Отношение растений и животных к температуре.

- •23. Правило Бергмана. Правило Аллена.

- •24. Влажность как экологический фактор.

- •25. Отношение растений и животных к влаге.

- •26. Эдафический фактор.

- •27. Физические и химические свойства почв и их экологическое значение.

- •28. Отношение растений и животных к почве.

- •29. Воздух как экологический фактор.

- •30. Биологические ритмы.

- •31. Термопериодизм.

- •32. Приспособленность организмов к неблагоприятным природным факторам.

- •33. Представление об экологической нише. Правило обязательного заполнения экологических ниш.

- •34. Понятие о популяциях.

- •35. Численность и плотность популяций.

- •36. Рождаемость и смертность популяций.

- •37. Скорость роста популяций.

- •39. Причины колебания численности популяций.

- •40. Этологическая структура популяций.

- •41. Экологическая структура популяций.

- •42. Эффект группы. Принцип Олли.

- •43. Полиморфизм популяций.

- •Типы взаимодействия между видами.

- •Конкуренция.

- •Аменсализм.

- •Комменсализм.

- •Паразитизм.

- •Протокооперация.

- •Мутуализм.

- •Хищничество.

- •Математические модели Лотки – Вольтерры. Принцип конкурентного исключения Гаузе.

- •Основные понятия синэкологии.

- •Видовое разнообразие биоценозов и факторы, его определяющие. Правило Дарлингтона.

- •Меры видового разнообразия.

- •Экотоны и понятие краевого эффекта.

- •Видовая структура биоценоза.

- •Понятие о консорциях.

- •Пространственная структура биоценозов.

- •Экологическая структура биоценозов.

- •Простые и сложные экосистемы.

- •Энергетика экосистем.

- •Цепи и циклы питания.

- •Экологическая пирамида.

- •Правило 10 %. Правило 1 %.

- •Биологическая продуктивность экосистем.

- •Сукцессии. Концепции климакса.

- •Стабильные и нестабильные экосистемы.

- •Энергетическая классификация экосистем.

- •Жизненные формы растений.

- •Жизненные формы животных.

- •Наземные экосистемы.

- •Тундра.

- •Хвойные леса.

- •Листопадные леса умеренной зоны.

- •Пустыни.

- •Саванны.

- •Чапараль.

- •Полувечнозеленый тропический лес.

- •Вечнозеленый тропический лес.

- •Лентические экосистемы.

- •Лотические экосистемы.

- •Заболоченные угодья.

- •Открытый океан.

- •Воды континентального шельфа.

- •Районы апвеллинга.

- •Эстуарии.

- •Понятие об ареале. Типы ареалов.

- •Космополиты. Эндемики. Реликты.

- •Химический состав биосферы.

- •Круговорот воды.

- •Круговорот углерода.

- •Круговорот кислорода.

- •Круговорот фосфора.

- •Круговорот азота.

- •Учение в. И. Вернадского о биосфере.

- •Роль живого вещества в биосфере.

- •Возникновение и состав биосферы.

- •Возникновение и развитие ноосферы.

- •Современные экологические проблемы Республики Беларусь.

- •Биоразнообразие Республики Беларусь.

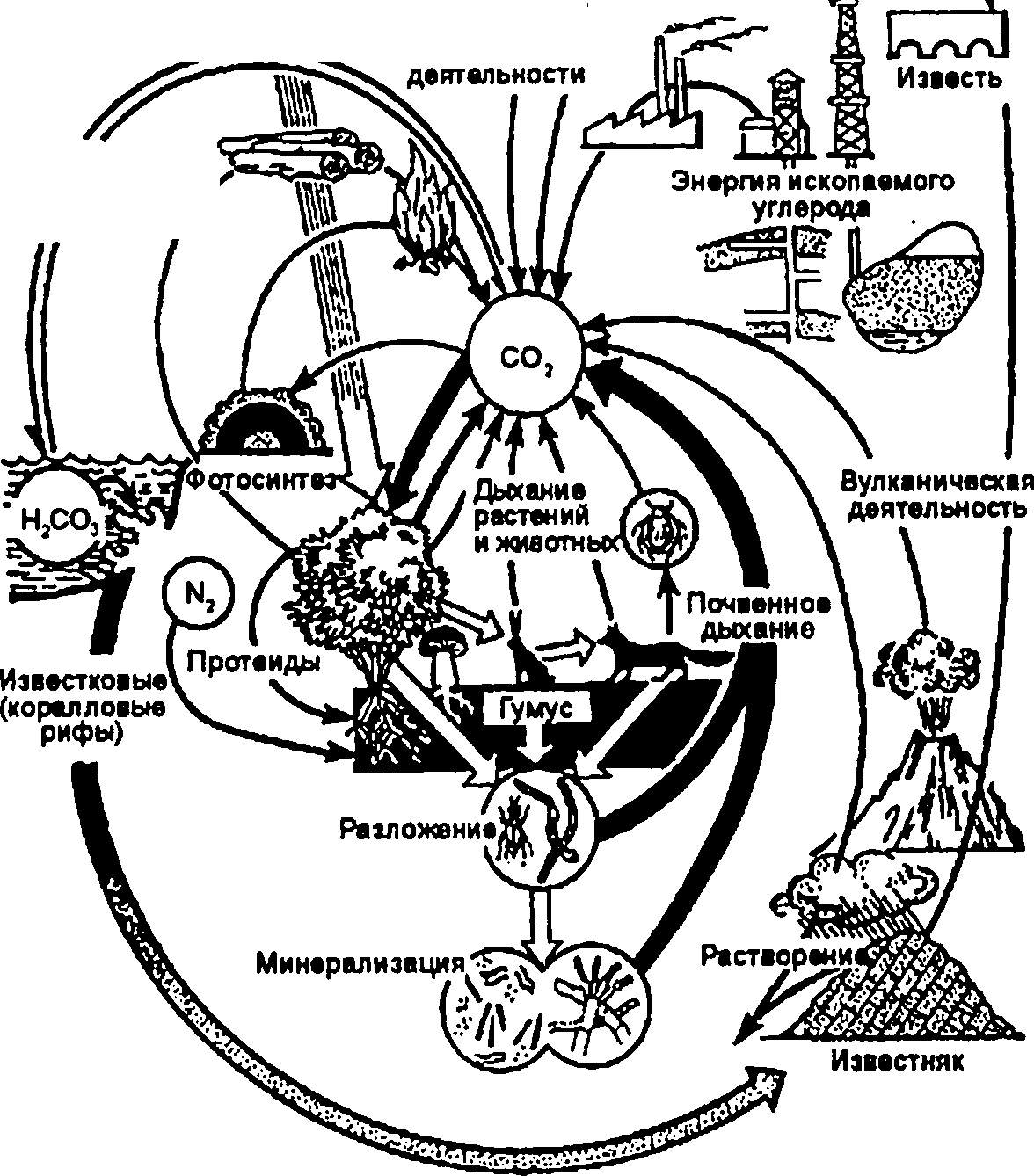

Круговорот углерода.

Восполнение

ресурсов

СОа

процессе

человеческой

Равновесие

атмосфера - вода

Рис.

23.

Круговорот углерода в биосфере![]()

В.И. Вернадский в своем труде о биосфере писал: «Преобладающее, особое значение атомов углерода свойственно не только живым организмам, это свойство биосферы, ее живой и косной материи, до известной степени всей земной коры». С углеродом связан процесс возникновения и развития жизни на Земле. В атмосфере его содержится 0,046 % в форме углекислого газа и 0,00012 % в форме метана; в земной коре - 0,35 % и в живом веществе - около 18 %. Он вовлекается в цепь непрерывных реакций и биогеохимических круговоротов, соединяясь с большинством элементов самыми разнообразными способами. В то же время связь атомов углерода между собой и с другими атомами (кислорода, водорода, серы, фосфора и др.) может быть разрушена под воздействием природных факторов.

Предполагается, что углерод распределен в довольно тонком слое земной коры, в атмосфере в виде диоксида и оксида углерода и в животной и растительной биомассах. Основные запасы углерода в природе содержатся в минералах и горных породах главным образом в форме карбонатов (СаС03) и гидрокарбонатов (Са(НС03))2, представляющих собой растворимые и нерастворимые донные отложения в Мировом океане, накопившиеся за миллионы лет геологической истории Земли. Этот процесс продолжается и в настоящее время.

В несвязанном состоянии углерод встречается в виде алмазов (наибольшие месторождения в Южной Африке и Бразилии) и графита (наибольшие месторождения в Германии, Шри-Ланке и России). Каменный уголь содержит до 90 % углерода. В связанном состоянии углерод входит также в разные горючие ископаемые, в карбонатные минералы, например в кальцит и доломит, а также в состав всех биологических веществ.

Углекислый газ, содержащийся в воздухе и воде, составляет запас углерода, участвующего в создании биомассы. Содержание С02 в атмосфере нестабильно (менее 1 %), и подвержено сезонным изменениям. В настоящее время наблюдается его увеличение, связанное с антропогенным воздействием. Если 100 лет назад содержание углекислого газа составляло примерно 270 частей на 1 млн, то сегодня эта цифра выросла до 350 частей на 1 млн.

Также постепенно растет (на 1-2 % ежегодно) содержание в атмосфере метана и оксида углерода, что тоже связано с сельским хозяйством и энергетикой. В тех районах, где в процессе выработки энергии потребляется большое количество ископаемого топлива, зарегистрирован небольшой, но неуклонный рост концентрации оксидов азота и серы.

Если сравнить содержание диоксида углерода в водах (реки, озера, моря), атмосфере и океане, то окажется, что Мировой океан содержит более 98 % общего запаса углерода атмосферы и гидросферы.

Следует подчеркнуть, что цикл биологического круговорота углерода не замкнут. Углерод может выходить из него на довольно длительный срок в виде карбонатов, торфов, сапро- пелей, гумуса и других органических осадков. В разных циклах биологического круговорота участвует около 98-99 % ассимилированного углерода.

Если в круговороте кислорода зеленые растения являются его поставщиком в атмосферу, то в круговороте углерода они являются мощным механизмом, улавливающим его из атмосферы в виде углекислого газа и связывающим в органические соединения. В процессе фотосинтеза углерод ассимилируется растениями и переводится в углеводы. В процессе же дыхания происходит обратный процесс: углерод органических соединений превращается в диоксид углерода.

Ежегодно наземные растения связывают около 18 млрд т углерода, растения морей - 25 млрд т. Еще одним мощным утилизатором углерода являются морские организмы, которые используют его для образования своих скелетов. В дальнейшем остатки отмерших морских организмов опускаются на дно морей и океанов и образуют мощные отложения известняков. Между углекислым газом атмосферы и водой океана существует подвижное равновесие. Организмы поглощают углекислый кальций, создают свои скелеты, а затем из них образуются пласты известняков.

Наличие углерода непосредственно связано с наличием кислорода, поскольку на каждую молекулу кислорода должна где-то существовать и молекула восстановленного углерода. Это позволяет оценивать запасы углерода в биосфере величиной порядка 2-1015—2-1016 т. Казалось бы, такого количества углерода должно хватить на многие миллионы лет. Так оно и есть. Сложность, однако, в том, что большая часть этого элемента распылена. А то, что мы извлекаем на поверхность Земли в виде угля, нефти и других полезных ископаемых, это лишь малая доля общего количества восстановленного углерода в осадочных породах.

В воде углекислый газ растворяется в 35 раз лучше кислорода. От его содержания зависит количество растворенных гидрокарбонатов, т.е. жесткость воды. Если содержание С02 в воде уменьшается, то выпадает осадок нерастворенного карбоната, который будет растворен при восстановлении равновесия между углекислым газом и гидрокарбонатом.

В технике и быту нарушение углекислотного равновесия приводит к образованию накипи в котлах ТЭЦ и других системах, использующих воду. В природных условиях результатом этой реакции является образование полостей в земной коре, сталактитов и сталагмитов.