- •Вопросы к экзамену по дисциплине «социальная психология»

- •1. Предмет, задачи и методы социальной психологии.

- •2. Место социальной психологии в системе научного знания. Основные этапы развития социальной психологии.

- •3. Характеристика психических явлений, изучаемых социальной психологией. Общественно-психологические явления, их система.

- •4. Развитие социальной психологии в России.

- •5. Теоретико-методологические основы прикладной зарубежной и отечественной социальной психологии на современном этапе развития.

- •6. Методы социальной психологии (анкетирование, интервью, тестирование, эксперимент).

- •7. Методология и методика социально-психологического исследования.

- •8. Общественные и межличностные отношения.

- •9. Понятие об общении, его структура и функции.

- •10. Общение как коммуникация (процесс обмена информации).

- •11. Общение как взаимодействие (интерактивный аспект общения). Интерактивная сторона

- •12. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Перцептивная сторона

- •13. Невербальное общение.

- •14. Различные подходы к определению социальной группы. Виды групп. Проблема изучения группы в социальной психологии.

- •15. Понятие «группа» в теории групповой динамики. Характеристика групп.

- •16. Принципы исследования психологии больших социальных групп.

- •17. Взаимосвязь больших социальных групп, коллектива и личности.

- •18. Психологические особенности стихийных групп и массовых движений. Феномены подчинения и конформности.

- •19. Социальные роли и социальные нормы.

- •20. Малые группы, их структура и динамика.

- •21. Социально-психологическая характеристика этнических общностей. Проблема межэтнических отношений, этноцентризма и национализма.

- •22. Социально-психологическая характеристика религиозных общностей.

- •23. Личность как участник межгрупповых отношений.

- •24. Массовые социально-психологические явления. Социально-психологическая сущность толпы. Виды толпы и их характеристика.

- •26. Проблема изучения личности в социальной психологии.

- •27. Статус и роль личности, типы социальных ролей, их структура, мотивы социального поведения.

- •28. Понятие социализации и персонализации. Этапы, стадии, механизмы, институты социализации. Процессы социализации. «Тюремный эксперимент» ф.Зимбардо как модель социализации взрослых.

- •29. Установка в социальном поведении личности ее структура. Формирование и изменение социальных установок. Теории формирования установок.

- •30. Способы воздействия на установки личности. Диспозиционная система регуляции поведения личности. Социально-психологические типологии личности.

- •31. Научные психологические взгляды на проблему исследования личности советского периода. Направления социально-психологического исследования личности в постсоветский период.

- •32. Основные направления социально-психологического исследования личности в зарубежной психологии.

- •33. Психоаналитическая теория и анализ социально-психологических явлений. Холистическая система индивидуальной психологии а. Адлера.

- •34. Гуманистическая теория личности э. Фромма.

- •Механизмы бегства.

- •Позитивная свобода.

- •Экзистенциальные потребности человека.

- •35. Социокультурная теория личности Карен Хорни.

- •36. Межличностная теория Гарри Стек Салливан.

- •37. Управленческая психология. Социально-психологические аспекты деятельности предприятия.

- •38. Личность в сети коммуникации. Гуманитарные исследования в интернете.

- •Гуманитарные исследования.

- •Исследование влияния виртуального общения на личность интернет-пользователя н. Н. Королева:

- •39. Психология радио, телевидения. Психология в рекламе.

- •Основные виды психологического воздействия рекламы

- •40. Социально-психологические механизмы политической деятельности.

- •Социально-психологические механизмы профессионального психолога в политических структурах:

- •41. Психология пропаганды и религии. Этические проблемы социально-психологических исследований.

- •Этические проблемы социально-психологических исследований.

- •42. Основные теории и классификации лидерства.

- •43. Анализ сценариев трансакторной теории э.Берна.

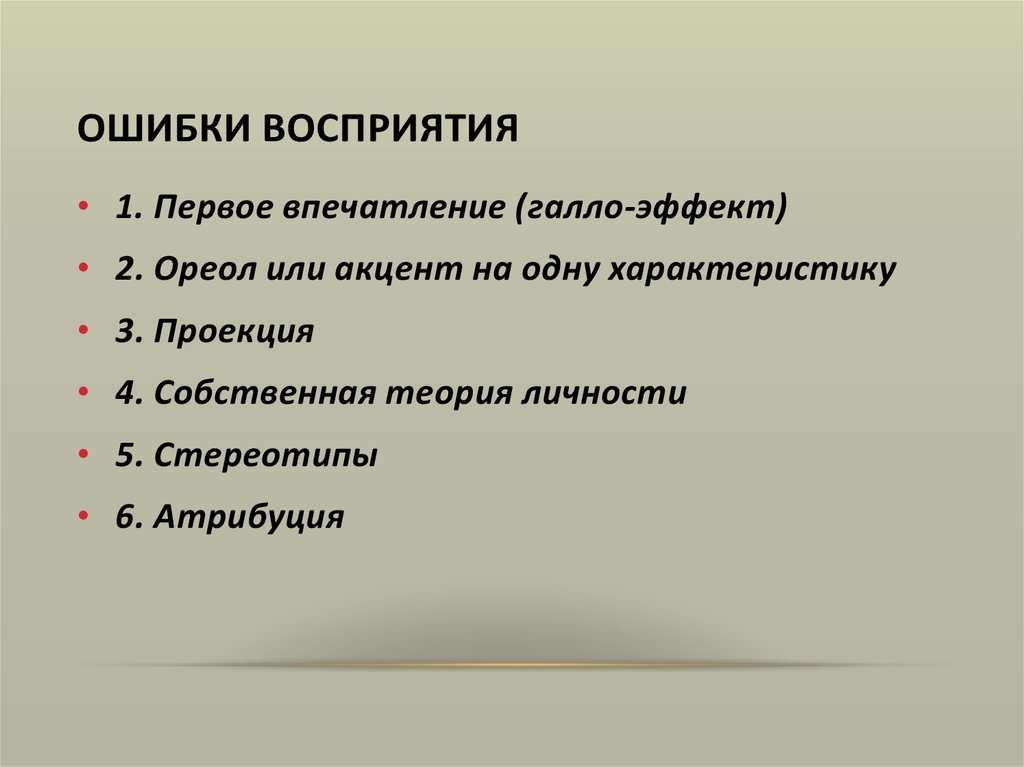

- •44. Социальная перцепция. Механизмы межличностной перцепции. Ошибки восприятия.

- •К механизмам межличностной перцепции относят механизмы:

- •1) Познание и понимание людьми друг друга (идентификация, эмпатия, аттракция)

- •2) Познание самого себя (рефлексия)

- •3) Прогнозирование поведения партнера по общению (каузальная атрибуция).

- •[Дальше идут ошибки восприятия они тоже входят в каузальную атрибуцию]

- •45. Социальный стереотип. Характеристика стереотипов в восприятии человека человеком. Фундаментальная ошибка атрибуции.

- •3. «Большее доверие к фактам, чем к обстоятельствам»

- •4. «Легкость построения ложных корреляций».

- •5. «Игнорирование информационной ценности неслучившегося».

- •46. Основные виды социального влияния в процессе межличностного взаимодействия (внушение, заражение, убеждение, подражание).

- •47. Внушение как способ воздействия на людей в ходе коммуникации. Контрсуггестия.

- •48. Психология убеждающего воздействия в межличностных и массовых коммуникациях.

- •49. Социальное давление и феномен конформизма.

- •50. Понятие «групповое мышление». Предпосылки «группового мышления» и их характеристика.

- •Предпосылки «группового мышления»:

- •51. Психология предрассудка. Формы проявления предрассудка.

[Дальше идут ошибки восприятия они тоже входят в каузальную атрибуцию]

О шибки восприятия происходят

во многих формах, но все они имеют

некоторые общие черты. Все они включают

в себя: предвзятое, иррациональное

предположение, стереотипы мышления или

убеждения, ложные или неточные выводы,

потенциально опасные для психологического

равновесия.

шибки восприятия происходят

во многих формах, но все они имеют

некоторые общие черты. Все они включают

в себя: предвзятое, иррациональное

предположение, стереотипы мышления или

убеждения, ложные или неточные выводы,

потенциально опасные для психологического

равновесия.

Казуальная атрибуция – причинное объяснение поступков другого человека путем приписывания ему чувств, намерений, мыслей и мотивов поведения.

Итак, механизмы и эффекты, основанные на явлении казуальной атрибуции:

1) Стереотипизация – классификация форм поведения и интерпретация их причин путем отнесения к уже известным или кажущимся известными явлениям, т.е. отвечающим социальным стереотипам. Здесь стереотип – сформировавшийся образ человека, которым пользуются как штампом.

2) Имплицитная теория личности – представления человека о том, как в людях связаны черты характера, внешний облик и поведение. Складывается в сугубо индивидуальном опыте. Эта теория формирует установку человека по отношению к людям, имеющим определенные особенности внешности.

3) Эффект ореола. Человека начинают считать выдающимся во всех отношениях после первой удачи или, наоборот, ущербным во всех отношениях после неудачи.

4) Эффект первичности. Суть: первое впечатление о человеке, первая личностная информация о нем, способна оказать более сильное и достаточно устойчивое влияние на формирование его образа. Это впечатление (“+” или “-”) становится своеобразным фильтром, пропускающим в сознание только ту информацию, которая согласуется с первым впечатлением. Особенно на первых порах межличностного общения. В дальнейшем этот эффект может вызвать у человека когнитивный диссонанс (несоответствие новой информации сложившемуся опыту и взглядам человека, порождающее у него эмоциональную напряженность).

5) Эффект новизны (порядка) – противоположный 4-му. Касается последнего впечатления о человеке. Та информация, которая в памяти отложилась последней по порядку, способна сильнее влиять на последующее восприятие и оценку данного человека, чем предыдущая (но не самого первого!).

6) Эффект проекции. Приятному для нас человеку мы приписываем свои собственные достоинства, а неприятному – свои недостатки, т.е. наиболее четко выявляем у других те черты, которые ярко представлены в нас самих.

7) Эффект средней ошибки. Тенденция смягчать оценки наиболее ярких особенностей другого в сторону среднего.

45. Социальный стереотип. Характеристика стереотипов в восприятии человека человеком. Фундаментальная ошибка атрибуции.

Современный вариант понимания термин "социальный стереотип" - это относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта (группы, человека, события, явления и т.д.), образуется в условиях дефицита информации как результат обобщения личного опыта индивида и часто предвзятых представлений в обществе.

Генри Тэджфел предложил ряд положений, которые по его мнению, описывают такой феномен, как социальный стереотип. Характеристика стереотипов:

1. Людям психологически легче характеризовать большие социальные группы недифференцированными, грубыми и пристрастными признаками.

2. В течение длительного времени стереотипы сохраняют стабильность.

3. На трансформацию стереотипа могут влиять изменения социальной, политической и экономической сфер жизни, однако трансформация наступает не всегда и сильно растянута во времени.

4. При отсутствии явной вражды между группами стереотипы изредка проявляются на поведенческом уровне; в условиях напряженных и конфликтных отношений стереотипы становятся более жесткими, обостряются и начинают играть ведущую роль в реальном поведении людей, до откровенной враждебности. Мало поддаются управлению, коррекции и изменениям.

5. Стереотипы усваиваются в раннем детстве как "чувственная картина мира"; дети используют стереотипы задолго до возникновения в них ясных представлений о разных группах.

Таким образом, чаще всего социальные стереотипы используются тогда, когда нам не хватает информации для более взвешенных суждений, причем делаем мы это бессознательно. В условиях недостатка фактов мы отталкиваемся от того, что есть, а судить человека проще всего по внешним признакам (по особенностям внешности, полу, национальности и другой информации, узнать которую не составляет труда). Таким образом, мы делаем вывод о людях и явлениях, фактически ничего о них не зная, опираясь на обобщенное восприятие группы, к которой они принадлежат. Ведь когда мы вписываем человека в наш шаблон (соцстереотип), то [вроде как] понимаем, что от него можно ожидать, каков он, как с ним общаться и т.д. В этом смысле роль социальных стереотипов – помочь нам коммуницировать даже с незнакомыми людьми.

Фундамента́льная оши́бка атрибу́ции (англ. fundamental attribution error) — понятие в социальной психологии, обозначающее переоценку личностных и недооценку обстоятельственных причин при интерпретации поведения человека. Это склонность человека объяснять поведение других их индивидуальными особенностями, а своё поведение — ситуацией, внешними обстоятельствами.

Характер фундаментальной ошибки описывают Э. Джонс и Р. Нисбет на таком примере. Когда плохо успевающий студент беседует с научным руководителем о своих проблемах, то часто можно зафиксировать их различные мнения по этому поводу. Студент, естественно, ссылается на обстоятельства: здоровье, стресс, домашние дела, потеря смысла жизни и пр. Научный руководитель хочет верить в это, но в душе не согласен, так как прекрасно понимает, что дело не в обстоятельствах, а в слабых способностях или лени, неорганизованности студента и т.п. Позиции в данном случае различны у участника события (студент) и наблюдателя (преподаватель).

Условия возникновения фундаментальной ошибки:

1. «Ложное согласие» выражается в том, что воспринимающий принимает свою точку зрения как «нормальную» и потому полагает, что другим должна быть свойственна такая же точка зрения.

2 «Неравные возможности» отмечаются в ролевом поведении: в определенных ролях легче проявляются собственные позитивные качества, и апелляция совершается именно к ним.