- •Вопросы к экзамену по дисциплине «социальная психология»

- •1. Предмет, задачи и методы социальной психологии.

- •2. Место социальной психологии в системе научного знания. Основные этапы развития социальной психологии.

- •3. Характеристика психических явлений, изучаемых социальной психологией. Общественно-психологические явления, их система.

- •4. Развитие социальной психологии в России.

- •5. Теоретико-методологические основы прикладной зарубежной и отечественной социальной психологии на современном этапе развития.

- •6. Методы социальной психологии (анкетирование, интервью, тестирование, эксперимент).

- •7. Методология и методика социально-психологического исследования.

- •8. Общественные и межличностные отношения.

- •9. Понятие об общении, его структура и функции.

- •10. Общение как коммуникация (процесс обмена информации).

- •11. Общение как взаимодействие (интерактивный аспект общения). Интерактивная сторона

- •12. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Перцептивная сторона

- •13. Невербальное общение.

- •14. Различные подходы к определению социальной группы. Виды групп. Проблема изучения группы в социальной психологии.

- •15. Понятие «группа» в теории групповой динамики. Характеристика групп.

- •16. Принципы исследования психологии больших социальных групп.

- •17. Взаимосвязь больших социальных групп, коллектива и личности.

- •18. Психологические особенности стихийных групп и массовых движений. Феномены подчинения и конформности.

- •19. Социальные роли и социальные нормы.

- •20. Малые группы, их структура и динамика.

- •21. Социально-психологическая характеристика этнических общностей. Проблема межэтнических отношений, этноцентризма и национализма.

- •22. Социально-психологическая характеристика религиозных общностей.

- •23. Личность как участник межгрупповых отношений.

- •24. Массовые социально-психологические явления. Социально-психологическая сущность толпы. Виды толпы и их характеристика.

- •26. Проблема изучения личности в социальной психологии.

- •27. Статус и роль личности, типы социальных ролей, их структура, мотивы социального поведения.

- •28. Понятие социализации и персонализации. Этапы, стадии, механизмы, институты социализации. Процессы социализации. «Тюремный эксперимент» ф.Зимбардо как модель социализации взрослых.

- •29. Установка в социальном поведении личности ее структура. Формирование и изменение социальных установок. Теории формирования установок.

- •30. Способы воздействия на установки личности. Диспозиционная система регуляции поведения личности. Социально-психологические типологии личности.

- •31. Научные психологические взгляды на проблему исследования личности советского периода. Направления социально-психологического исследования личности в постсоветский период.

- •32. Основные направления социально-психологического исследования личности в зарубежной психологии.

- •33. Психоаналитическая теория и анализ социально-психологических явлений. Холистическая система индивидуальной психологии а. Адлера.

- •34. Гуманистическая теория личности э. Фромма.

- •Механизмы бегства.

- •Позитивная свобода.

- •Экзистенциальные потребности человека.

- •35. Социокультурная теория личности Карен Хорни.

- •36. Межличностная теория Гарри Стек Салливан.

- •37. Управленческая психология. Социально-психологические аспекты деятельности предприятия.

- •38. Личность в сети коммуникации. Гуманитарные исследования в интернете.

- •Гуманитарные исследования.

- •Исследование влияния виртуального общения на личность интернет-пользователя н. Н. Королева:

- •39. Психология радио, телевидения. Психология в рекламе.

- •Основные виды психологического воздействия рекламы

- •40. Социально-психологические механизмы политической деятельности.

- •Социально-психологические механизмы профессионального психолога в политических структурах:

- •41. Психология пропаганды и религии. Этические проблемы социально-психологических исследований.

- •Этические проблемы социально-психологических исследований.

- •42. Основные теории и классификации лидерства.

- •43. Анализ сценариев трансакторной теории э.Берна.

- •44. Социальная перцепция. Механизмы межличностной перцепции. Ошибки восприятия.

- •К механизмам межличностной перцепции относят механизмы:

- •1) Познание и понимание людьми друг друга (идентификация, эмпатия, аттракция)

- •2) Познание самого себя (рефлексия)

- •3) Прогнозирование поведения партнера по общению (каузальная атрибуция).

- •[Дальше идут ошибки восприятия они тоже входят в каузальную атрибуцию]

- •45. Социальный стереотип. Характеристика стереотипов в восприятии человека человеком. Фундаментальная ошибка атрибуции.

- •3. «Большее доверие к фактам, чем к обстоятельствам»

- •4. «Легкость построения ложных корреляций».

- •5. «Игнорирование информационной ценности неслучившегося».

- •46. Основные виды социального влияния в процессе межличностного взаимодействия (внушение, заражение, убеждение, подражание).

- •47. Внушение как способ воздействия на людей в ходе коммуникации. Контрсуггестия.

- •48. Психология убеждающего воздействия в межличностных и массовых коммуникациях.

- •49. Социальное давление и феномен конформизма.

- •50. Понятие «групповое мышление». Предпосылки «группового мышления» и их характеристика.

- •Предпосылки «группового мышления»:

- •51. Психология предрассудка. Формы проявления предрассудка.

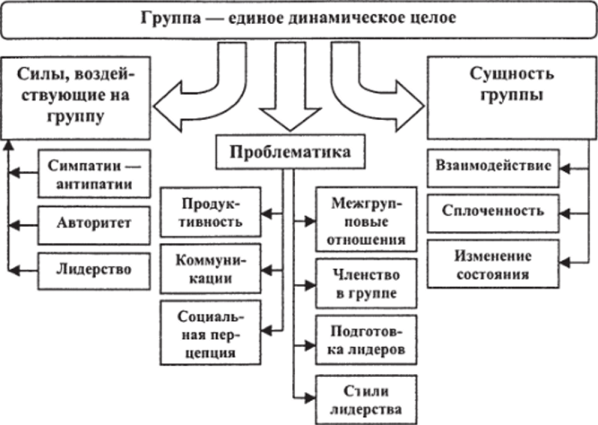

15. Понятие «группа» в теории групповой динамики. Характеристика групп.

«Сущность

группы, — отмечал Левин, — не сходство

или различие ее членов, а их взаимозависимость.

Группа может быть охарактеризована как

«динамическое целое». Это означает, что

изменения в состоянии одной части

изменяют состояния любой другой. Степень

взаимозависимости членов группы

варьирует от несвязной массы к компактному

единству».

«Сущность

группы, — отмечал Левин, — не сходство

или различие ее членов, а их взаимозависимость.

Группа может быть охарактеризована как

«динамическое целое». Это означает, что

изменения в состоянии одной части

изменяют состояния любой другой. Степень

взаимозависимости членов группы

варьирует от несвязной массы к компактному

единству».

В центре исследования групповой динамики Массачусетского технологического института Левин и его ученики исследовали целый спектр проблем группы: продуктивность (чем она определяется), внутригрупповые коммуникации (как распространяется влияние в группе), социальная перцепция (как люди понимают социальные события), межгрупповые отношения, членство в группе (как к нему приспосабливаются), подготовка лидеров (для улучшения функционирования группы). Групповая динамика изучалась не в лаборатории, а в контексте реальных жизненных ситуаций: поведение уличных банд, влияние законов на социальное поведение, интеграция национальных меньшинств в общество, пищевые предпочтения, предрассудки и т. п. Важной особенностью Левина как социального психолога была его твердая убежденность в том, что нужно не просто исследовать закономерности функционирования социальных групп, но изучать их изменяя.

Существует взгляд, согласно которому, групповая динамика состоит из набора методик, которыми можно пользоваться для изучения малых групп: ролевые игры, группы встреч, групповая терапия и другие методики.

По мнению Г.М. Андреевой, термин «групповая динамика» обозначает «совокупность тех динамических процессов, которые одновременно происходят в группе в какую-то единицу времени и которые знаменуют собой движение группы от стадии к стадии, т.е. ее развитие» ( Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2002. С. 204.)

К важнейшим из динамических процессов относятся:

образование малых групп,

процессы групповой сплоченности,

явление группового давления,

лидерства и руководства,

процессы принятия групповых решений,

эффективность совместной деятельности,

как итог развития групп, может быть рассмотрено становление коллектива.

Остановимся на обозначенных процессах более подробно.

Образование малой группы. Вне зависимости от причин образования малой группы (чаще всего эти причины внешне заданы функционированием общества) этот процесс включает несколько стадий.

На первой стадии происходит знакомство членов группы. Происходит формирование первоначальных представлений людей друг о друге. На этом же этапе происходит ознакомление с целями и задачами совместной деятельности.

Вторая стадия характеризуется первичным сближением членов группы, образованием системы межличностных отношений, формированием групповых норм. В процессе общения происходит выработка групповых правил поведения, ценностные ориентации. Вместе с тем, на второй стадии группе свойственна лишь формальная целостность, особенно если причины возникновения группы являются заданными извне, какими-либо потребностями общества (например, набор класса, обусловлен приходом нового поколения в систему образования). На данной стадии возможно обострение межличностных отношений, появление эмоционально-психологического дискомфорта, возникновение конфликтов. Начинает складываться система взаимных симпатий и антипатий.

На третьей стадии начинает оформляться групповое мнение, появляются общие настроения и совместные переживания людей. Однако на данной стадии возможно появление внутри формальной группы неформальных подгрупп.

На четвертой стадии происходит формирование чувства «Мы», по сути дела происходит психологическое оформление людей в группу.

Социальные группы — это устойчивые общности с определенным количеством людей, включенных в типичные для них виды деятельности и связанных между собой системой налаженных отношений, регулируемых общими интересами, ценностями и нормами.

Психологические характеристики группы

Групповые нормы (от лат. norma – руководящее начало, точное предписание, образец) – это определённые правила, которые выработаны группой, приняты ею и которым должно подчиняться поведение её членов, чтобы их совместная деятельность была возможна.

Нормы выполняют, таким образом, регулятивную функцию по отношению к этой деятельности. Нормы группы связаны с ценностями, т. к. любые правила могут быть сформулированы только на основании принятия или отвержения каких-то социально значимых явлений.

Нормы группы включают в себя и общезначимые нормы, и специфические (выработанные именно данной группой). Групповые нормы способствуют повышению устойчивости и стабильности группы. Иногда групповые нормы выполняют в определённом смысле консервативную роль.

Социальная психология изучает и такую важную проблему, как мера принятия норм каждым членом группы. Если человек не соблюдает групповые нормы, то включаются механизмы, посредством которых группа «возвращает» своего члена на путь соблюдения норм. Все процедуры, при помощи которых поведение индивида приводится к групповой норме, называются групповыми санкциями. Система санкций предназначена для того, чтобы обеспечить соблюдение норм.

Санкции могут быть:

- положительными и отрицательными;

- формальными и неформальными;

- непосредственными и опосредованными.

Санкции существуют на всех уровнях социальной жизни и во всех группах. Они регулируют поведение индивидов с различным уровнем строгости и силы.

Групповое давление – действия, побуждающие человека вести себя определённым образом и в соответствии с экспектациями (системой ожиданий, требований относительно норм исполнения индивидом социальных ролей) окружающих. Этот феномен получил в социальной психологии наименование феномена конформности (или конформного поведения).

Конформность (от лат. conformis – подобный, сообразный) – податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок в соответствии с первоначально не разделявшейся им позицией большинства.

Различают:

а) внешнюю конформность, когда мнение группы принимается индивидом лишь внешне, а на деле он продолжает ему сопротивляться;

б) внутреннюю (подлинный конформизм) – индивид действительно принимает мнение большинства.

Слабое влияние группового давления определяется как нонконформизм. Нонконформизм не имеет ничего общего с негативизмом (конформностью наоборот). Негативизм проявляется в стремлении человека обязательно поступить вопреки правилам, и в этом смысле он зависит от групповых норм. Нонконформист же имеет свой, независимый взгляд на явления окружающего мира и доверяет своему мнению, при этом он относится с уважением и к мнениям других людей, но поступать он будет в соответствии со своими представлениями о действительности.

Групповая динамика – это совокупность динамических процессов, которые одновременно происходят в группе в какой-то период её существования.