Атлас этнополитической истории Кавказа

.pdf

ческой сетке координат, четкий масштаб и |

России к теплым южным морям). Державы |

кавказского региона |

|

иные атрибуты картографического искусст- |

стремятся расширить свое присутствие в ре- |

Очевидно,чтосоперничествотрехдержав |

|

ва. Только для простоты изложения мы будем |

гионе, превращая Кавказ в поле сфокусиро- |

на Кавказе катализирует здесь целую сеть |

|

именовать выполненные в настоящей рабо- |

ванного стратегического интереса. Полити- |

внутренних конфликтов и противоречий |

|

те схемы «картами». По содержательной тех- |

ческая композиция региона, распределение |

и, в свою очередь, само опосредуется этими |

|

нологии исполнения эти карты могут быть |

его территории между тремя государствами |

противоречиями. Перипетии геополитичес- |

|

различены по следующим условным катего- |

или по сферам их влияния отражает под- |

кой игры функционально связаны со струк- |

|

риям |

вижный итог имперского военно-полити- |

турой «межимперского поля», в котором |

|

[R] — репродукции, в которых автор стре- |

ческого соперничества. Общий контур меж- |

можно различить несколько параметров |

|

мился прямо отразить одну или несколько |

дународных границ к началу 1770-х опреде- |

|

|

карт-источников, воспроизводя содержащи- |

лен следующими ключевыми соглашениями: |

Разнотипность и статусная иерархия |

|

еся в них данные |

(а) Рештским (1732) и Гянджинским (1735) |

политических образований в регионе |

|

[Р] — презентации, представляющие со- |

договорами между Ираном и Россией (при- |

|

|

|

|

||

бой картографическую форму избранно- |

каспийские провинции возвращены Ирану, |

Помимо феодальных государств Закавка- |

|

го массива статистических и иных данных, |

русская граница отходит к Тереку/Сулаку); |

зья и Южного Дагестана с развитыми город- |

|

включая данные картографических источ- |

(б) Белградским (1739) договором между |

скими центрами, выделяются феодальные |

|

ников |

Портой и Россией (по которому, в частнос- |

«конфедерации» владетельных земель в Ка- |

|

[С] — конструкции, которые являются ав- |

ти, определен статус Кабарды как «нейтраль- |

барде и Северном Дагестане, союзы вольных |

|

торскими версиями определенных процес- |

ного барьера» между сторонами договора, а |

обществ горного пояса и племенные груп- |

|

сов в развитии региона, его композиции или |

Закубанье признается под турецкой протек- |

пы степняков-кочевников. Разнотипность |

|

структурных характеристик. В последней ка- |

цией); (в) соглашениями между Портой и |

государственных и прото-государственных |

|

тегории [С] присутствуют и карты историко- |

Ираном (1736) об их территориальном раз- |

образований сопровождается их статус- |

|

территориальных идеологий — картогра- |

граничении в Закавказье. |

ным неравенством. Статусная иерархичес- |

|

фическое воспроизведение определенных |

Очередная военная фаза русско-турец- |

кая пирамида ясно отражена, в частности, в |

|

исторических и территориальных сюжетов, |

кого противостояния (1768–1774) завер- |

Кючук-Кайнарджийском договоре. Первый |

|

которые акцентированы в современных на- |

шается Кючук-Кайнарджийским договором |

или высший статусный уровень — сами до- |

|

циональных идеологиях региональных элит. |

(1774), а затем и аннексией Россией Крым- |

говаривающиеся стороны — Россия и Пор- |

|

Здесь мы кратко рассматриваем связь попу- |

ского ханства вместе с его кубанской час- |

та, второй уровень — Крымское ханство, |

|

лярных исторических клише с современны- |

тью (1783). Эти даты знаменуют серьезное |

третий — «татарские старшины» [кубанская |

|

ми этнополитическими противоречиями и |

территориальное расширение Российской |

ногайская орда], четвертый — Кабарда и, уже |

|

конфликтами. |

империи на Северном Кавказе (Кабарда, |

без упоминания в тексте договора, пятый |

|

|

правобережная Кубань). В восточной части |

уровень — ряд горских обществ, зависимых |

|

Карта 2 (1774–1783). |

региона на фоне общего кризиса Иранско- |

от Кабарды. |

|

го государства (особенно после середины |

Иерархия разновесных политических об- |

|

|

Кавказское поле имперского |

|

||

XVIII века) укрепляются полунезависимые |

разований обусловливает статусную иерар- |

|

|

соперничества к началу |

государства, крупнейшие из которых Карт- |

хичность их территориальных границ, раз- |

|

российских завоеваний |

ли-Кахетинское царство и Кубинское ханс- |

личия в уровне легитимации и «процедуре» |

|

|

тво. Россия стремится упредить турецкую эк- |

установления границ. Когда иерархический |

|

К последней трети XVIII века Кавказ остает- |

спансию в каспийском направлении, а также |

«порядок» (политическая зависимость) ос- |

|

ся буферным поясом, стыковой периферией |

не допустить силовой реинтеграции Картли- |

паривается, и зависимые субъекты опреде- |

|

трех соперничающих держав — Оттоманс- |

Кахетии в состав Ирана. По Георгиевскому |

ляются на более высоком статусном уровне |

|

кой империи, Персии и России (более ши- |

трактату (1783) устанавливается российс- |

политической игры, тогда территориальные |

|

рокий взгляд обнаружит и других геополи- |

кий протекторат над Восточной Грузией. |

контуры этих субъектов начинают встраи- |

|

тических игроков, — прежде всего Англию |

Тем самым формируется будущий плацдарм |

ваться в панораму границ более высокого |

|

в ее стремлении блокировать выдвижение |

для овладения Россией южной частью всего |

уровня, оформляться их языком и институ- |

1 |

|

циональной значимостью. |

Политическая |

прежней политической границей Кахетии |

мые. Обретение статуса «государства/обще- |

|

многосоставность и статусная иерархия |

и фактически упраздняет ее. В то же время |

ства под протекцией» или даже «принятие |

|

|

кавказского геополитического поля — одна |

Картли или Карабахское ханство включают |

в подданство» не означает еще вхождения в |

|

|

из исходных структурных предпосылок для |

в свои политические границы, соответс- |

состав российских пределов. Только устой- |

|

|

определенного типа будущих конфликтов в |

твенно, тюркские султанства и армянские |

чивый военно-административный контроль |

|

|

регионе |

|

меликства |

над различными залинейными территори- |

|

|

|

Связь этнических и политических гра- |

ями/населением и выдвижение внутренней |

|

Связность политических и этнических |

ниц не означает их совпадения. Закубанские |

русской границы к границе внешней сдела- |

|

|

адыгские племена еще не образуют Черке- |

ют данные территории частью России. |

||

|

границ |

|

||

|

|

сии, чеченские или осетинские общества |

В этом отношении ни одна из земель, на- |

|

|

|

|

||

|

Разнотипность политических образова- |

еще не выступают в качестве интегрирован- |

селенных горцами, еще не является частью |

|

|

ний, вовлеченных в исторические события |

ных политических единиц, Чечни и Осетии |

Российской империи. Это именно террито- |

|

|

на кавказском театре, отражается и в раз- |

соответственно. На карте присутствуют пока |

рии «внешней» русской границы, характер |

|

|

нотипности их границ — от международ- |

лишь «кластеры» близких или схожих в куль- |

контроля над которыми различен, изменчив |

|

|

но-согласованных имперских границ до |

турном или языковом отношении террито- |

или пока вообще не определен. Георгиев- |

|

|

подвижных «кочевых пределов» или весьма |

риальных групп, кристаллизация которых |

ский трактат и перенос внешней границы |

|

|

устойчивых, ландшафтных ареалов горс- |

во внутренне связанные этнополитии («на- |

империи в Закавказье делают необходимым |

|

|

ких вольных обществ. Крупные феодальные |

роды») — дело возможного будущего. Внут- |

установление более прочного контроля над |

|

|

владения, в том числе с устойчивой истори- |

ри этих обществ возникают и развиваются |

горскими территориями, прежде всего в |

|

|

ческой традицией государственности, охва- |

альтернативные внешнеполитические стра- |

центральной части региона, по кратчайшей |

|

|

тывают территории с более сложным соста- |

тегии, избирающие для себя различные цели |

линии, связывающей внутреннюю «поте- |

|

|

вом населения. Их политические границы в |

и соответствующие им идентификационные, |

речную» границу с Грузией. Имперский кон- |

|

|

меньшей степени «этнически укоренены». |

объединительные основания (этнические, |

троль над этой частью Кавказа становится |

|

|

Однако и здесь присутствуют культурно-оп- |

конфессиональные, социальные). |

все более настоятельным по мере развора- |

|

|

ределенные властные элиты (грузинские, |

|

чивания набеговой практики горцев в отно- |

|

|

тюркские или, отчасти, адыгские), в реаль- |

Различия в формате связи с империями |

шении самой внутренней русской границы. |

|

|

ной или номинальной зависимости от ко- |

(типе включения), степени |

|

|

|

торых находятся компактно |

расселенные |

военного контроля и реальной |

Карта 3 (1774–1783). |

|

инокультурные группы по периферии этих |

административной интеграции |

||

|

Этнолингвистическая карта |

|||

|

государств |

|

|

|

|

«Племенная» композиция региона связа- |

Формат присоединения к империи терри- |

Большого Кавказа |

|

|

на с его политической картой. Этнически |

торий и населения — от символического пок- |

На карте 3 отражена приблизительная гео- |

|

|

гомогенные вольные общества или племен- |

ровительства и эпизодической протекции |

||

|

ные группы в лице своих социальных верхов |

до введения института приставов и военной |

графия расселения этнических групп в |

|

|

зачастую выступают активными субъектами |

администрации — делает структуру Кавказ- |

полосе Большого Кавказа около 1774–83 |

|

|

локальной политической игры. «Политичес- |

ского поля еще более сложной. В частности, |

гг. Цветом штриховки показан один из ва- |

|

|

кие границы» оказываются сопряженными с |

русская граница имеет здесь, по меньшей |

риантов поздней лингвистической класси- |

|

|

ареалами этнического расселения/влияния, |

мере, два ясно различимых слоя: (а) кордон- |

фикации групп. Никакая карта, вероятно, |

|

|

и, соответственно, зависимыми от сдвигов |

ные линии — Кизлярская и Азово-Моздокс- |

не способна отразить в полной мере всей |

|

|

в территориальной конфигурации этого |

кая — с четкой территориальной привязкой |

сложности этнотерриториальной мозаики |

|

|

расселения. Джаро-белоканские общества |

в виде крепостей, укреплений и станиц; (б) |

Кавказа на любом этапе его истории, тем |

|

|

— пример сдвига в этническом расселении |

залинейные земли горских народов, находя- |

более — отразить множественность самих |

|

|

«лезгин» и расширения территории их по- |

щихся частью в российской протекции или |

критериев классификации. Общность цвета |

|

|

литического доминирования, когда подвиж- |

международно признанные за Россией, но |

на карте и наличие соответствующей цвету |

|

12 |

ная «этническая граница» надслаивается над |

далеко не всегда реально ею контролируе- |

этнической категории не всегда обознача- |

|

|

||||

ет существования реальной общности, т.е. |

— идентификационных и территориальных |

ские походы 1722 года уже сделали более |

|

группы, члены которой обладают сознанием |

границах станет политическим проектом, |

детальной и ясной политическую и племен- |

|

своего единства, институтами его формиро- |

реализованным значительно позже — уже в |

ную композицию прикаспийского Дагеста- |

|

вания и воспроизводства. Однако категории |

составе России. |

на. Где-то в глубине турецких и персидских |

|

и отделяющие их «границы» эффективнее |

Воспроизводство групп и солидарностей, |

пределов только очерчена христианская Ар- |

|

строятся именно на реальных групповых |

границ и конфликтов на Кавказе оказалось |

мения, но армяне Кизляра — уже привычный |

|

характеристиках — культурном, языковом и |

исторически встроено — сначала в сопер- |

элемент русской границы на Кавказе. Выдви- |

|

конфессиональном единстве, единстве по- |

ничество России с Турцией и, в меньшей |

жение границы от Кизляра к Моздоку более |

|

литического управления или хозяйственной |

степени, Ираном, а затем — в процессы внут- |

плотно знакомит русского наблюдателя с |

|

жизни. Подобные характеристики выступа- |

реннего имперского упорядочения региона. |

новыми группами кавказских горцев, кото- |

|

ют вероятными предпосылками1 или вполне |

Динамика групповых солидарностей, адми- |

рые как бы выходят из-за спины прежних |

|

развернутыми факторами2 для кристаллиза- |

нистративных и этнических границ на Кав- |

властителей предгорных равнин — кумыков |

|

ции той или иной группы в качестве осозна- |

казе функционально связана с имперской |

и кабардинцев. Чеченцы становятся главны- |

|

ваемой общности. Ее представители пола- |

организацией региона, со стратегиями его |

ми соседями казачьей линии по Тереку. Сно- |

|

гают или начинают полагать себя единым |

освоения и контроля над ним |

ва открыты ясы (уже под именем осетин), |

|

целым, начинают строить свои жизненные |

Карта 3 отражает этнотерриториальную |

«сидящие» теперь на стратегических перева- |

|

или политические стратегии исходя из объ- |

композицию Большого Кавказа к началу |

лах в Грузию. |

|

ективности этой культурной или политичес- |

присоединения Кавказа к России. Здесь толь- |

В 1740–70-е годы русская администра- |

|

кой общности. К 1774–83 годам еще нет ни |

ко появляются фигуры русского исследова- |

ция в Астрахани, Кизляре и затем Моздоке |

|

Черкесии, ни даже Кабарды и, тем более Че- |

теля-разведчика и военного администрато- |

принимает обращения от различных групп |

|

чено-Ингушетии, как целостных политичес- |

ра. Им еще предстоит определить культурно- |

горского населения и феодальных владете- |

|

ких образований, обладающих консолиди- |

групповую и этнополитическую структуру |

лей с просьбами об установлении русской |

|

рованной субъектностью во внешних и внут- |

того пространства, которое «нависает» над |

протекции и принятии в подданство. Одно- |

|

ренних делах. Армения остается нечетким |

внутренней русской границей. Подобные |

временно оформляются местные очаги по- |

|

горизонтом расселения армян в пределах |

определения пространства важны в силу то- |

тенциальной угрозы для русской границы |

|

Оттоманской империи и тюркских ханств |

го, что в них описан не просто природный, |

на Кавказе. Регион все более явственно оп- |

|

Ирана. Азербайджан как государство только |

но групповой человеческий ландшафт — со |

ределяется как сложное по ландшафту, пле- |

|

потенцирован пределами такого тюркско- |

своей собственной конфигурацией «топких |

менной композиции и полное внутренних |

|

го доминирования в Закавказье. Грузия не |

болот» и непроходимых горных «барьеров», |

напряжений социальное пространство. Эта |

|

охватывает не только Мегрелии, не говоря |

удобных долин и стратегических перева- |

композиция составлена из нескольких круп- |

|

об Абхазии, но даже Имеретии или Гурии. |

лов. Этот ландшафт не просто определяется, |

ных блоков: |

|

Грузия в ее современных — начала XXI века |

но, с течением времени, он будет все более |

Степное Предкавказье — от азовского до |

|

|

и более формироваться самим деятельным |

каспийского побережья: контролируется |

|

1 Например, культурная и языковая общность тюркских |

наблюдателем, который становится актив- |

различными массивами тюркоязычных ко- |

|

племенных групп в восточном Закавказье (северо- |

ным организатором описываемого им про- |

чевников (и частью калмыками) к северу от |

|

западной Персии), а также тюркская политическая |

странства. Безопасность русской границы от |

линии Кубань — Пятигорье — Терек. К югу |

|

элита бывших персидских ханств — это факторы ве- |

«нависающего» над нею Кавказа и обретение |

от этой условной линии доминируют раз- |

|

роятного возникновения «на их поле» азербайджан- |

|

||

ского народа как тюркоязычной этнополитической |

империей закавказских провинций посте- |

личные феодальные образования адыгов и |

|

общности в XIX–XX веке. |

пенно потребуют установления все более |

кумыков. Территория, населенная кумыками, |

|

2 При отсутствии Грузии как единого государства и |

полного военно-административного конт- |

втягивается в узкую равнину прикаспийско- |

|

«грузин» как единой этнополитической общности в |

роля над регионом |

го Дагестана вплоть до Дербента, где смыка- |

|

XVIII веке, тем не менее, очевидно наличие развито- |

|

||

В середине XVIII века в поле российского |

ется с зоной расселения других тюркских |

|

|

го институционального и культурного основания для |

|

||

последующей реконструкции грузинского народа |

внимания уже прочно присутствуют тата- |

групп |

|

в его «широких» границах (включающих — сначала |

ры Ногайской орды и Кабарда, единоверная |

Большой Кавказ — массивная горнолес- |

|

имеретин и гурийцев, затем мегрелов, сванов и — уже |

Грузия и шамхальство Тарковское. Петров- |

ная и высокогорная полоса от Анапы и схо- |

13 |

в советское время — аджарцев). |

дящая к Апшерону, с последовательными ло-

кусами компактного расселения разноязыч-

ных горских групп: адыгских, абазинских,

тюркских, осетинских, ингушских, чеченс-

ких и Дагестанских (на северном склоне) и

адыгских, абазино-абхазских, картвельских,

осетинских, снова картвельских и дагестан-

ских групп на южном склоне. Границы этни-

ческих ареалов в горной зоне Большого Кав-

каза гораздо более ландшафтно фиксирова-

ны и устойчивы, нежели в степном, кочевом

Предкавказье (где вообще вряд ли можно

говорить о «границах» расселения). Взаимоотношения «плоскости» (Предкавказье) и

«горных обществ» обычно характеризуется

различными формами зависимости вторых

от первой.

Закавказье представляет собой более разнообразную ландшафтную комбинацию:

низменных равнин на Западе и Востоке,

связывающих их широких долин и степей, которые в свою очередь отделяют Большой Кавказ от нагорий и долин Малого Кавказа.

Закавказье распадается на несколько услов-

ных зон по доминантному этническому ком-

поненту: гомогенный картвельский ареал на

Западе, в центре и к востоку все более «сжат»

горцами и тюркоязычными полукочевыми

группами. Низменности и степи Восточного

Закавказья — поле тюркского полукочевого

доминирования с иранскими (татскими и талышскими) сегментами. Малый Кавказ —

это своя сложная мозаика тюркских племен

иармянских общин.

Кконцу XVIII века формируется общере-

гиональная тенденция смещения этничес-

ких границ, связанная с усиливающимся

«давлением гор на равнину». Смещение этих

границ происходит в конфликтно-вытесня- ющей или вассально-переселенческой формах. Конфликтный сдвиг связан с вынуж-

денным исходом равнинных жителей под

давлением горских обществ и последующим

заселением покинутой территории горца-

ми. Эта форма характерна для ситуаций, в

которых «плоскость» и «горы» не связаны |

нарджийского (1774) до Туркманчайского |

|

отношениями вассалитета. Иная, вассальная |

(1828) и Адрианопольского (1829) догово- |

|

форма определяется расселением феодаль- |

ров, где были международно закреплены |

|

ными владетелями выходцев из зависимых |

существенные территориальные приобре- |

|

горских обществ на своих землях. |

тения России на Кавказе.3 К 1830-му году за- |

|

|

вершено военно-политическое завоевание |

|

Несколько локальных территориальных |

Закавказья. В тот же период на Северном |

|

сюжетов |

Кавказе формируется имамат — исламское |

|

♦ Происходит расширение к северу границ |

государство, чуть позже возглавленное Ша- |

|

милем; начинается эпоха государственно- |

||

шапсугского и абадзехского племенных |

организованного противостояния России |

|

массивов |

со стороны значительной части горских об- |

|

♦ Большая Кабарда охватывает часть тер- |

ществ Дагестана и Чечни. |

|

ритории расселения абазин-тапанта и |

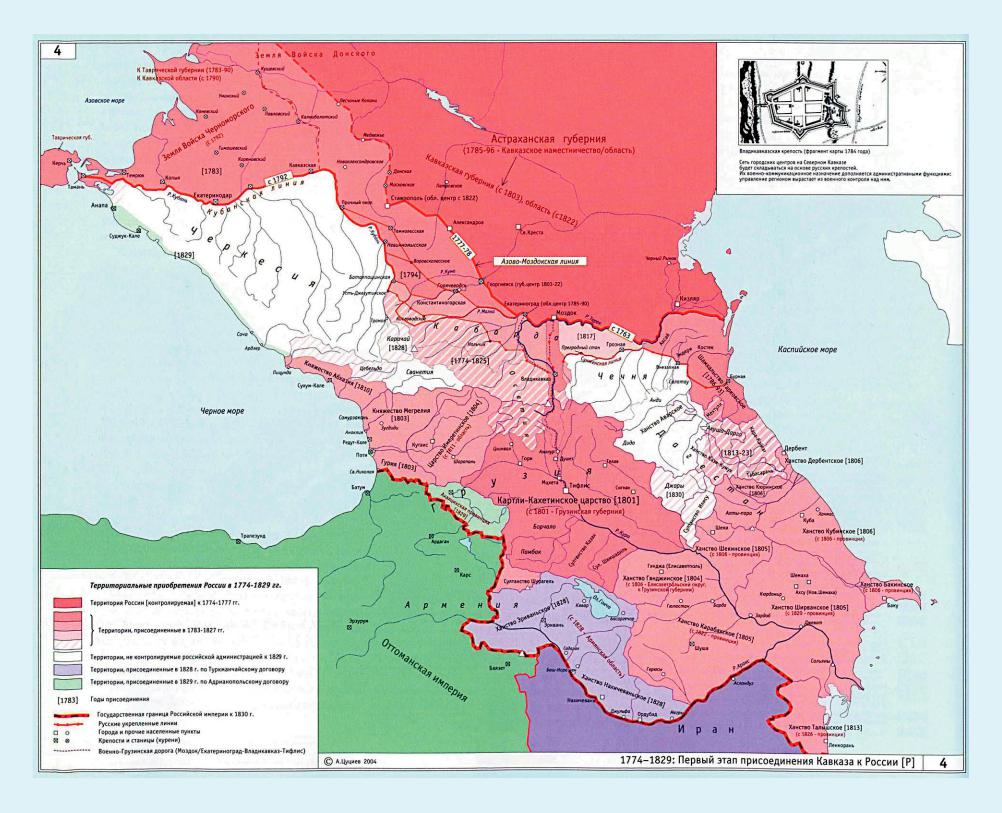

Карта 4 отражает динамику территори- |

|

сохраняет влияние на горских татар [бал- |

альных приобретений России в 1774–1829 |

|

карцев] и осетин-дигорцев. |

гг. После возведения Азово-Моздокской ли- |

|

♦ Часть осетинских и ингушских обществ |

нии (с 1777), а затем и переноса границы на |

|

остаются лишь в номинальной зависи- |

Кубань (1783), все Предкавказье от Каспия до |

|

мости от князей Малой Кабарды, а приняв |

Азовского моря включается состав империи. |

|

русское подданство, обретают полную от |

На этих территориях образуется Кавказская |

|

них независимость |

область (за исключением западной части, пе- |

|

♦ Кумыкские феодальные образования к |

реданной Черноморскому казачьему Войску |

|

северу от Качкалыкского хребта поле |

— спустя почти десятилетие после выселения |

|

постепенного расселения чеченцев, ко- |

отсюда Ногайской орды). После инкорпора- |

|

торые также все более прочно занимают |

ции Картли-Кахетинского царства в качес- |

|

большую часть малокабардинской Надте- |

тве Грузинской губернии (1801) к империи |

|

речной полосы. |

были присоединены силой оружия и искус- |

|

♦ Северные районы Внутренней Картали- |

ством дипломатии тюркские ханства Севе- |

|

нии продолжают заселяться выходцами |

ро-западного Ирана (1804–1813), княжества |

|

из Кударского, Джавского и Урс-Туальско- |

Западной Грузии и Абхазия (1804–1810). Та- |

|

го обществ Южной Осетии. |

ким образом, к 1813 году Россия овладевает |

|

«Естественные» сдвиги в ареалах расселе- |

большей частью Закавказья и добивается |

|

международного признания своих завоева- |

||

ния и землепользования будут развиваться в |

||

ний.4 Однако связь между двумя территория- |

||

новый, имперский период, но уже в функ- |

||

ми империи — Предкавказьем и Закавказьем |

||

циональной связи с военно-административ- |

||

— остается весьма уязвимой: Военно-Грузин- |

||

нымиманеврамирусскогогосударственного |

||

и поселенческого водворения на Кавказе. |

ская дорога (Моздок-Владикавказ-Тифлис) |

|

|

Карта 4 (1774–1829).

Первый этап присоединения

Кавказа к России

Первый этап колонизации мы условно выделяем временными рамками от Кючук-Кай-

3Другие датировки начала кавказской войны — 1817

(выдвижение Ермоловым военной линии с Терека на

Сушку) или даже 1785 (восстание горцев под руко-

водством шейха Мансура).

4Гюлистанский договор между Россией и Ираном

(1813) разделяет тюркский этнический ареал Азер-

байджана новой имперской границей, прочерченной

по границам самих тюркских ханств

проходит через слабо контролируемые Рос- |

♦ В 1818–20 годах происходит выселение |

ческие границы. Некоторые из феодальных |

|

||||

сией земли горских народов. |

кабардинцев из Пятигорья, междуречья |

владений сохраняются как таковые еще де- |

|

||||

Сформированная |

в 1792–1803 годах |

Кумы и Малки — района так называе- |

сятилетия после их включения в империю |

|

|||

сплошная кордонная Линия (от Тамани до |

мой «сухой границы», которая соединяла |

(шамхальство Тарковское, княжества Абха- |

|

||||

Кизляра) отделяет территорию империи |

два «речных» участка границы (Кубань и |

зия и Мегрелия). Степень лояльности мест- |

|

||||

от земель горских народов, находящихся в |

Малку-Терек). Здесь размещаются новые |

ных элит и населения определяет скорость |

|

||||

различной степени зависимости/независи- |

укрепления и казачьи станицы. Горский |

упразднения княжеской/ханской власти в |

|

||||

мости от России. На протяжении всей по- |

пояс разорван на два массива — «закубан- |

Закавказье, введения прямого комендант- |

|

||||

лосы соприкосновения горских обществ с |

ский» и «чеченско-тавлинский». |

ского (военно-народного управления) или |

|

||||

российской военной границей формирует- |

♦ В 1822 году возводится новая линия пред- |

перехода к управлению гражданскому |

|

||||

ся сложный комплекс отношений, включаю- |

горных укреплений через Большую и Ма- |

Более сложным оказывается поглощение |

|

||||

щий как зачатки управления «залинейными» |

лую Кабарду, связывающая Пятигорье с |

империей обществ, не имеющих сословной |

|

||||

горцами и расширение хозяйственных свя- |

Владикавказской крепостью — узловым |

иерархии и соответствующей концентра- |

|

||||

зей с ними, так и все более привычную прак- |

пунктом всей системы овладения Кавка- |

ции политических функций в устойчивой |

|

||||

тику обмена вооруженными нападениями. |

зом |

|

|

властной пирамиде. Широкие лакуны, остав- |

|

||

Еще со времен «возмущения горцев» шейхом |

Эти сдвиги формируют широкий клин |

шиеся к началу 1830-х годов в поле имперс- |

|

||||

Мансуром (1785–91) |

это противостояние |

кого контроля на Кавказе, в целом совпада- |

|

||||

относительно устойчивого военно-оккупа- |

|

||||||

становится доминантой в восприятии импе- |

ют с пределами расселения «демократичес- |

|

|||||

ционного контроля в центральной части ре- |

|

||||||

рии значительной частью горцев и получает |

гиона, обеспечивая территориальную связь |

ких» племенных групп и горских вольных |

|

||||

соответствующее религиозное выражение |

между империей и присоединенными об- |

обществ Черкесии, Чечни и Дагестана. |

|

||||

(упрочение ислама, газават). Набеги горских |

Выдвижение России на Кавказ, встречаю- |

|

|||||

ластями в Закавказье, а также большую безо- |

|

||||||

«партий» на Линию сопровождаются русски- |

щей здесь и союзников, и противников, из- |

|

|||||

пасность станиц старой потеречной линии. |

|

||||||

ми военными «репрессалиями» — рейдами |

Внутри этого клина расширяется расселе- |

начально опирается на избирательность и |

|

||||

возмездия, поражающими горские общества |

протекцию определенным политическим/ |

|

|||||

ние более лояльных империи осетинских и |

|

||||||

по принципу их «коллективной ответствен- |

племенным элитам и представляемым ими |

|

|||||

ингушских обществ. |

|

|

|||||

ности» |

|

Первый этап русской колонизации Кавка- |

обществам. Протекция и союзно-вассаль- |

|

|||

Конфликт, десятилетиями зреющий по |

за — это период военно-дипломатического |

ные связи все более втягивают империю во |

|

||||

всей военной границе, выходит на новый |

внутреннюю борьбу между различными го- |

|

|||||

присоединения «лоскутного» — в этнопо- |

|

||||||

уровень в1817–1818 годах. Принятая рос- |

сударственными образованиями, феодаль- |

|

|||||

литическом смысле — региона и начало его |

|

||||||

сийскими властями «ермоловская» тактика |

административно-территориального упо- |

ными группировками или этноплеменными |

|

||||

планомерного и последовательного овла- |

массивами Кавказа. Два основных критерия |

|

|||||

рядочения в рамках единого государства. |

|

||||||

дения горским регионом посредством воз- |

Многосоставность региона, различие форм |

имперской избирательности в отношениях |

|

||||

ведения кордонных линий оборачивается |

и времени инкорпорации в империю обус- |

с различными субъектами общекавказского |

|

||||

первыми значительными актами Кавказской |

политического процесса — идеологический |

|

|||||

ловило и многообразие форм его началь- |

|

||||||

войны. |

|

(конфессиональная близость) и прагмати- |

|

||||

|

ного |

административно-территориального |

|

||||

♦ В 1817–18 году Ермолов переносит во- |

упорядочения |

|

|

ческий (военно-политическая лояльность |

|

||

енную границу с Терека на Сунжу, что со- |

Начальное |

имперское |

административ- |

этих субъектов в отношении самой России). |

|

||

провождается выселением чеченцев из |

Избирательность, таким образом, задана не |

|

|||||

но-территориальное деление региона несет |

|

||||||

терско-сунженского междуречья. На Сун- |

значительные |

признаки |

преемственности |

только лишь идеологией православного де- |

|

||

же возводится крепость Грозная. Новая |

в отношении доимперских границ. Ханства |

ржавного покровительства, но и прагмати- |

|

||||

линия, идущая от Владикавказа к Грозной, |

ческой логикой обеспечения устойчивого |

|

|||||

«трансформируются» в провинции или ок- |

|

||||||

продолжена дальше на восток (крепость |

руга, княжества — в области, султанства — в |

имперского контроля над регионом. Имен- |

|

||||

Внезапная) вплоть до Каспия (крепость |

но такая логика лежит в основе определен- |

|

|||||

дистанции. Организация присоединенных |

|

||||||

Бурная), отсекая нагорную полосу от Ку- |

ной стратегии укрепления границ и ключе- |

|

|||||

территорий опирается на местные лояль- |

17 |

||||||

мыкской «плоскости». |

ные |

элиты и |

уже существующие полити- |

вых районов и организованном изменении |

|||

состава их населения. Моздокская линия |

такой опоры в части сословно-организован- |

округ7 охватывает замиренную после 1825 |

|

изначально заселяется казаками, лояльными |

ных обществ нагорного Дагестана, выводит |

года Кабарду, в целом лояльные Осетию и |

|

горцами, «восстанавливающими» свое пра- |

на передний край российской экспансии |

Ингушетию; Левый фланг вместе с Лезгинс- |

|

вославие (из кабардинцев, осетин), грузин- |

задачу «замирения непокорных горских |

кой линией окружает территорию имамата. |

|

скими и армянскими переселенцами. В то |

племен». К концу 1820-х годов здесь сущес- |

В Центре военно-стратегический контроль |

|

же время, закладываются основы тотального |

твует уже не просто мозаика обществ, ро- |

упрочивается сооружением цепи станиц |

|

выселения (ногайцы из Черномории, 1784) |

доплеменных групп и владетельных земель, |

вдоль линии укреплений между Екатериног- |

|

или постепенного «оттеснения враждебных |

но складывающееся государство, с сильной |

радом и Владикавказом (1837–39), а затем |

|

племен» цепью укреплений и станиц (Ермо- |

идеологией, объединяющей горцев, и ради- |

— между Владикавказом и Грозной (по Сун- |

|

лов, 1816–1826).5 |

кально враждебное России. |

женской линии, 1842–47). Экспедицион- |

|

В 1828–29 годах в результате очередных |

|

но-рейдовый метод борьбы против горцев |

|

победоносных войн с Ираном и Турцией |

Карта 5 (1842–1849). |

после 1845–47 годов все более основательно |

|

Россия входит своими внешними граница- |

опирается на прежнюю ермоловскую такти- |

||

Кульминация Кавказской войны |

|||

ми в Араратскую долину и «Турецкую Гру- |

ку последовательного их стеснения цепью |

||

зию» (Ахалцихский пашалык). На террито- |

и учреждение наместничества |

укреплений и станиц. |

|

рии упраздненных Эриванского и Нахиче- |

На карте 5 отражен период наивысшего |

Одновременно с ведением военных дейс- |

|

ванского ханств образуется Армянская об- |

твий на Северном Кавказе в 1830-е годы |

||

ласть, а Месхет-Джавахетия присоединяется |

подъема имамата Шамиля — исламского |

имперские власти созревают для первой |

|

к Грузинской губернии. Русские завоевания |

государства, объединяющего значительную |

цельной и систематической реформы, упо- |

|

приводят к эмиграции части мусульман |

часть обществ Дагестана и Чечни в их проти- |

рядочивающей административно-террито- |

|

из региона и пополнению его армянского |

востоянии Российской империи. Несмотря |

риальную структуру относительно стабиль- |

|

населения выходцами из Ирана и Турции. |

на серьезные успехи в этой борьбе и усилия |

ного Закавказья. |

|

Грузинское и армянское население активно |

по организации скоординированных дейс- |

Цель этой и всех последующих реформ |

|

способствует присоединению Закавказья к |

твий среди закубанских черкесов, рейды к |

одна — упрочение «спаянности» Кавказа с |

|

России, интегрируясь своей элитой в ее во- |

Дербенту, Темир-Хан-Шуре или в Кабарду, |

империей. Однако две противоположные |

|

енно-сословные и хозяйственно-экономи- |

Шамилю не удается расширить территорию |

стратегии осуществления этой цели будут |

|

ческие структуры и становясь существенной |

имамата на весь горский регион. Имамат |

соперничать, иногда причудливо дополнять |

|

социальной опорой российского государс- |

остается внутренним анклавом горского со- |

или циклически сменять друг друга, смещая |

|

тва в регионе. Лояльной в отношении импе- |

противления — ядром лишь потенциального |

общий курс имперской административной |

|

рии оказывается также значительная часть |

экспорта мюридской революции, окружен- |

политики на Кавказе то к централизму и уни- |

|

тюркско-мусульманского населения в быв- |

ным со всех сторон военно-кордонными ли- |

фикации управления, то к регионализму и |

|

ших ханствах Северо-западного Ирана. |

ниями и «буферными» зонами устойчивого |

децентрализации. Централизм — как страте- |

|

Отсутствие подобной устойчивой опоры |

имперского контроля |

гия «принудительной интеграции» — состо- |

|

в «демократических племенах» Закубанс- |

Еще в 1832 году имперские власти реор- |

ит в укреплении единой вертикали власти и |

|

кой Черкесии, вольных обществах Чечни и |

усилении «проницаемости» объектов управ- |

||

Дагестана, а также кризис или уничтожение |

ганизуют казачьи войска. Сформирована |

ления (территорий, групп), в том числе за |

|

|

единая Кавказская Линия, состоящая из трех |

счет снижения /подавления уровня их раз- |

|

|

флангов. Правый фланг «стесняет» Черке- |

нообразия и автономии. Регионализм, на- |

|

5 Этнотерриториальная «инженерия» вовсе не является |

сию6; управление Центра и Владикавказский |

против, полагает разнообразие территорий |

|

российской новацией в регионе. И Порта, и Иран из- |

|

и групп ресурсом для их более органичной |

|

давна осуществляли соответствующие политические |

|

и миграционные стратегии. Племенной/конфессио- |

|

нальный баланс охранялся или, напротив, менялся с |

|

помощью различных мер — от истребления и изгна- |

|

ния до принудительной исламизации, отуречивания |

18 |

или организованных переселений (например, шии- |

тов в Южный Дагестан). |

6В 1837–39 годах по внешней, черноморской границе

России формируется новая линия укреплений. В 1840

году создается также Лабинская линия — фактически

вынесенная на 40–60 верст вглубь Черкесии старая

кубанская граница.

интеграции в единое целое и составляет та-

кую стратегию управления, которая исполь-

7Территория, подчиненная коменданту владикавказс-

кой крепости (на правах округа).

зует культурное разнообразие и особеннос- |

турно-историческим показателям — пери- |

на Шемахинскую и Дербентскую губернии |

|||

ти, а значит, способствует их функциональ- |

ферийных провинциях. Отсюда админис- |

(последняя вместе с Тарковским шамхальс- |

|||

ному усилению |

|

тративно-территориальное |

упорядочение |

твом и Мехтулинским ханством образуют в |

|

Данные стратегии противоположны, но, |

Закавказья в 1840-е годы не могло быть сво- |

1847 году Прикаспийский край). |

|

||

безусловно, связаны одна с другой. Центра- |

бодным от начального искушения центра- |

Административно-территориальные |

|||

лизм и унификация, вызванные стремлени- |

листской стратегии. В 1840 году в Закавказье |

реформы 1840-х годов в Закавказье пока- |

|||

ем плотнее привязать Кавказ к империи, иг- |

распространяется управление общеграж- |

зывают, что в процессах организации им- |

|||

норируя его особенности, содержат явный |

данского (губернского) типа, прекращено |

перией присоединенных земель начинают |

|||

дискриминационный мотив8 в отношении |

использование — за небольшим исключе- |

проявляться новые для региона факторы и |

|||

«туземных групп». Это ведет к росту отчуж- |

нием — грузинского и мусульманского пра- |

принципы. На смену стратегии союзно-пок- |

|||

дения кавказцев от империи, развитию ан- |

ва. Территория Закавказья — за изъятием |

ровительствующего вовлечения в регион, а |

|||

тирусских настроений/практик и, в итоге, |

Абхазии, Мегрелии, Сванетии — разделена |

также в развитие стратегии военно-страте- |

|||

к кризису управления многоэтничным ре- |

на две административные единицы: Грузи- |

гического «водворения», имперские власти |

|||

гионом. Обращение к регионализму и де- |

но-Имеретинскую губернию и Каспийскую |

начинают использовать два других основа- |

|||

централизации ослабляет |

напряженность, |

область. В рамках общегубернского управ- |

ния, более привычных для административ- |

||

легитимирует культурное |

разнообразие и |

ления сохранено особое окружное управ- |

ного упорядочения устойчиво контролиру- |

||

открывает Россию как страну для «коллек- |

ление для горских народов: округа Осетинс- |

емых территорий: |

|

||

тивных возможностей» (а значит и как стра- |

кий, Горский, Тушино-Пшаво-Хевсурский. В |

♦ Общеимперский курс в административ- |

|||

ну более свободную для «коллективного со- |

Джаро-Белоканах и Илисуйском султанстве |

ной политике, фазовые колебания кото- |

|||

перничества»)9 что в итоге ставит под сом- |

сохранено военное управление, также как и |

рого могут быть прямо не связаны с ситу- |

|||

нение общий смысл колонизации — русское |

на части Южного Дагестана, находящейся в |

ацией в регионе, но оказываются весьма |

|||

политическое и культурное доминирование |

зоне действий отрядов Шамиля — здесь об- |

звучным «эхом» далеких событий обще- |

|||

в периферийных национальных регионах. |

разован особый Военно-Дербентский округ. |

государственного значения |

|

||

Единство империи оказывается под угро- |

Спустя всего четыре года, проводится су- |

♦ Количественный подход, который обус- |

|||

зой, и ее стратеги вновь обращаются к цен- |

щественная ревизия реформы 1840 года. |

ловливает образование соразмерных |

|||

трализму и унификации как спасительному |

Учреждается Кавказское |

наместничество, |

по площади и численности населения |

||

укреплению самой несущей ее конструкции |

функционирование которого оказалось до- |

территориальных единиц с однотипной |

|||

— самодержавию и русскости |

статочно эффективным компромиссом цен- |

административной структурой (область/ |

|||

Территориальные реорганизации зачас- |

трализма и регионализма в имперской поли- |

губерния округ/ уезд — участок). |

|

||

тую оказываются лишь функциональным |

тике на Кавказе. Наместничество становится |

|

|

||

выражением периодических изменений об- |

региональной ипостасью сильной центра- |

Промежуточное |

|

||

щей административной политики. Период |

лизованной власти, оснащенной всеми ее |

«этнотерриториальное» замечание |

|

||

после польского восстания 1831 года связан |

самодержавными полномочиями, но при |

|

|

||

именно с курсом на унификацию управле- |

этом — более приближенной к управляемым |

Ни одна из губернских границ в Закав- |

|||

ния регионами империи. Польское восста- |

территориям и, отсюда, более прагматичной |

казье не совпадает с этническими. Отчасти |

|||

ние показало уязвимость позиций России |

и маневренной. В 1846 году вводится новое |

— в связи с отсутствием таковых к моменту |

|||

в ее потенциально автономных — по куль- |

административно-территориальное деле- |

реформ (уже тогда анклавно-дисперсное |

|||

|

|

ние Закавказья. Происходит разукрупнение: |

расселение тюркского, армянского и, отчас- |

||

|

|

Грузино-Имеретинская губерния разделя- |

ти, грузинского населения, в том числе — в |

||

8 Такая дискриминация есть избирательность, реализу- |

ется на Кутаисскую, Тифлисскую и — в 1849 |

пределах бывшей Картли-Кахетии, застав- |

|||

ющая предпочтение общего (доминирующего, русс- |

году из состава последней — Эриванскую |

ляет с осторожностью использовать |

кате- |

||

кого) над особенным («туземным»). |

губернии.10 Каспийская область разделяется |

|

|

||

9 Что сопровождается теперь уже дискриминацией |

|

|

тывают важный символический смысл наименований |

||

иной — избирательностью, реализующей предпоч- |

10 Показательно исчезновение этнонимов в названиях |

областей и стремятся не провоцировать автономист- |

|||

тение местного («коренного», «туземного») над при- |

ских иллюзий, особенно после болезненного для им- |

||||

шлым (русским). |

|

новых административных единиц. Власти явно учи- |

перии польского прецедента |

19 |

|

|

|

|

|||

гории «армянских», «азербайджанских» или |

происходит новое переселение аулов, возво- |

разделены между двумя административны- |

||

«грузинских» земель). И отчасти — в связи |

дятся новые укрепления и казачьи станицы |

ми единицами империи. При этом граница |

||

с сохранением во внутриимперском адми- |

Карта 6 отражает первую послевоенную |

1860 года не является имперским «изобрете- |

||

нистративно-территориальном |

делении |

реформу административно-территориаль- |

нием», а соответствует прежним границам |

|

старых политических границ доимперского |

ного устройства на Северном Кавказе. В I860 |

Кубинского ханства с Кюрой и вольными |

||

периода, которые также далеко не совпада- |

году Кавказские военные линии упраздня- |

обществами Самурской долины. |

||

ли с этническими. Империи не зачем было |

ются; образуются Кубанская, Терская и Да- |

♦Деление Терской области первоначально |

||

изобретать разделение «единой» Грузии на |

гестанская области. Первая из областей пер- |

проведено в соответствии с границами быв- |

||

губернии: она лишь использовала по своим, |

воначально включает Землю Войска Черно- |

ших округов военного управления Кавказ- |

||

разумеется, расчетам часть уже существую- |

морского и черкесское Закубанье (Правый |

ской Линии. В частности, Владикавказский |

||

щих границ. Разделение относительно цель- |

фланг бывшей Кавказской Линии). Терская |

(бывший Военно-Осетинский) округ охва- |

||

ных и гомогенных этнических ареалов («ис- |

область охватывает территории Центра и |

тывает не только часть осетинских обществ, |

||

торических территорий») по различным ад- |

Левого фланга бывшей Кавказской Линии, |

но и Малую Кабарду, ингушские и карабу- |

||

министративным единицам также не было |

а также Владикавказский округ. Дагестанс- |

лакские общества, земли казачьих станиц |

||

новацией: такое разделение, номинальное |

кая область включает Нагорный Дагестан и |

на Владикавказской равнине и по Сунже. Че- |

||

или реальное, во многих случаях уже нали- |

северную часть Прикаспийского края (Де- |

ченский, Ичкерийский и Шатоевский округа |

||

чествовало. Однако новые внутриимперские |

рбентский военный округ, шамхальство Тар- |

включают территорию чеченских обществ |

||

границы обладали качественно иным фун- |

ковское, ханство Мехтулинское). |

бывшего Имамата. В отличие от Закавказья |

||

кциональным весом. Соединяя этнические |

Граница между Терской и Дагестанской |

и Дагестана внутренние административные |

||

массивы в одном государстве, делая разделя- |

областями проведена по Сулаку и Андийско- |

границы в пределах Терской области явля- |

||

ющие их границы более прозрачными, им- |

муКойсу.Спустягод,аварскиеиандо-цезские |

ются во многом имперской исторической |

||

перия в то же время придает этим границам |

общества, расположенные по левобережью |

новацией. В строгом смысле, это первые |

||

большую формально-административную |

Койсу (Гумбет, Анди, Технуцал, Чамалал, Ун- |

границы в данном регионе, имеющие устой- |

||

определенность. Таким образом, сохраняет- |

кратль) включены в Дагестанскую область. |

чивую институциональную нагрузку четких |

||

ся явственная конфликтная матрица для по- |

Изменение мотивировано «этническими» |

территориальных рамок, в которых соот- |

||

тенциального столкновения между новыми |

аргументами, однако подобное основание |

ветствующие инстанции/лица выполняют |

||

этнополитиями и «наследниками» старых, |

работает только вкупе с другим фактором: |

рутинные процедуры администрирования, |

||

«снятых» империей политических границ. |

очевидной историко-культурной и хозяйс- |

судопроизводства, переписей населения, |

||

|

|

твенной связностью андо-цезских и аварс- |

сбора налогов или иных «повинностей». В |

|

Карта 6 (1860–1864). |

|

ких обществ долины Койсу — вектором их |

силу относительной новизны таких границ, |

|

|

«естественного тяготения» к Дагестану, кото- |

они более изменчивы и зависимы от меняю- |

||

Завершение Кавказской войны. |

||||

рое не может быть проигнорировано импер- |

щихся приоритетов административной по- |

|||

Образование Кубанской, |

ской администрацией. Ясно, что этнический |

литики империи |

||

Терской и Дагестанской |

критерий административно-территориаль- |

♦ Существенно то, что этнические грани- |

||

областей |

|

ного размежевания не является самостоя- |

цы в Терской области к началу 1860-х годов |

|

|

|

тельным: аварская Салатавия остается в Тер- |

также являются в значительной мере резуль- |

|

Пленение Шамиля (1859) считается датой |

ской области, вместе с кумыскими районами |

татом имперской военно-поселенческой |

||

окончания Кавказской войны в Чечне и Да- |

междуречья Терека и Сулака. Южная часть |

«инженерии». Конфигурация ареалов рас- |

||

гестане. Однако и после разгрома имамата |

бывшего Прикаспийского края (Кубинский |

селения этнических групп в Терской облас- |

||

здесь продолжаются спорадические выступ- |

уезд) передается в Шемахинскую/Бакинс- |

ти — итог военных действий, вынужденных |

||

ления против имперских властей. Принуди- |

кую губернию11. Таким образом, районы с |

миграций, организованного расселения |

||

тельные переселения с гор на равнину оста- |

лезгиноязычным населением оказываются |

казачества, а еще раньше — переселения |

||

ются одним из главных методов обеспече- |

|

горских осетинских и ингушских обществ |

||

ния контроля над нелояльным населением и |

11 После переноса административного центра в Баку |

на плоскость (также во многом санкциони- |

||

его территориями. В Чечне в 1859–61 годах |

(1859) губерния переименована в Бакинскую. |

рованного русскими властями). Хотя внутри |

||