учебник -5-575

.pdf

Глава 7. Патологическая стираемость зубов |

3 8 9 |

|

ложного ряда, расположенные в трех функцио- |

|

|

нально ориентированных группах — передних и |

|

|

жевательных левой и правой сторон. |

|

|

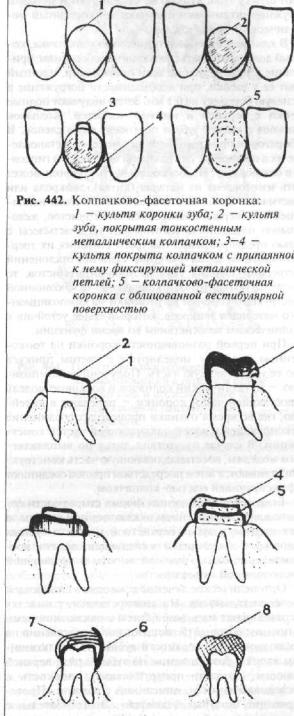

Одной из разновидностей искусственных коро- |

|

|

нок, используемых для восстановления анатомичес- |

|

|

кой формы зубов, особенно у детей и подростков, |

|

|

является комбинированная колпачково-петлевая кон- |

|

|

струкция (Т. В. Шарова, 1990). Она показана при |

|

|

отломе угла коронки зуба, всего режущего кран, |

|

|

половины или трех червертей ее длины и даже всей |

|

|

вестибулярной поверхности. |

|

|

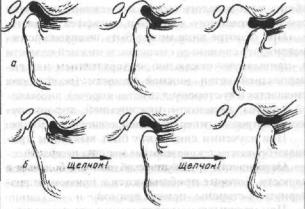

Колпачково-петлевая конструкция коронки со- |

|

|

стоит из колпачка и фиксирующей петли. Техноло- |

|

|

гия ее изготовления проста и она может быть |

|

|

выполнена в любой зуботехническои лаборатории, |

|

|

даже там, где нет литейной установки {рис. 442). |

|

|

Культя зуба покрывается тонкостенным кол- |

|

|

пачком сечением 0,12—0,14мм, который изготовля- |

|

|

ется из листового титана марки ВТ1-00 методом |

|

|

наружной штамповки. К колпачку методом точеч- |

|

|

ной сварки фиксируется П- или Г-образной формы |

|

|

петля из титановой проволоки диаметром 0,6 мм. |

|

|

Горизонтальное плечо фиксирующей петли уста- |

|

|

навливают на 1,5—2,0 мм ниже уровня режущего |

|

|

края соседних зубов. Облицовочная часть коронки |

|

|

выполняется из пластмассы или эвикрола. |

|

|

После тщательной препаровки культи зуба полу- |

|

|

чаютточный оттиск, отливают модель. Культя корон- |

|

|

ки зуба не моделируется. Методом штамповки изго- |

|

|

товляют колпачок, который должен плотно |

|

|

охватывать культю зуба и заканчиваться на уровне |

|

|

десневого края. После припасовки колпачка убольного |

|

|

получают слепки с верхней и нижней челюстей. В |

|

|

лаборатории отливают модели и в артикуляторе |

|

|

моделируют защитку с учетом уровня антагонистов и |

|

|

соседних зубов. Полученную восковую репродукцию |

|

|

вместесколпачком передают влитеиную, где отливают |

|

|

защитку и соединяют ее с колпачком. Получается |

|

|

единая система колпачок-защитка. Последняя обра- |

|

|

батывается, вновь устанавливается на гипсовую модель |

|

|

вартикулятор и из воска моделируют вестибулярную |

|

|

часть коронки; затем воск по известной методике |

|

|

заменяют на пластмассу. |

|

|

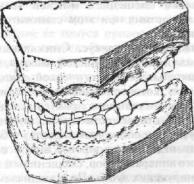

Для восстановления анатомической формы же- |

|

|

вательных зубов предложены три варианта колпач- |

|

|

ково-окклюзионных коронок (рис. 443). |

|

|

Предложенная конструкция коронки состоит из |

|

|

двух частей: фиксирующей и восстанавливающей. |

|

|

Фиксирующая часть коронки представлена метал- |

|

|

лическим тонкостенным колпачком, восстанавли- |

|

|

вающая часть разработана в трех вариантах: литая |

Рис. 443. Разновидности колпачково- |

|

металлическая, пластмассовая и комбинированная. |

|

|

Проводится щадящая препаровка коронки по- |

окклюзионных конструкций коронок: |

|

1 —культязуба;2 —металлический |

||

стоянного зуба, создается вестибулярный скос и |

||

тонкостенныйколпачок;3-литая |

||

закругляются ее края. При тотальной горизонталь- |

||

недостающаячастькоронки;4- |

||

ной патологической стираемости препаровка зубов |

||

облицовочныйслой;5,7—фиксирующие |

||

не производится. В зависимости от клинической |

||

петли;6—язычнаязащитка;8— |

||

картины получают обычный или двойной слепок. В |

||

облицовочныйслой |

||

лаборатории отливают модель. Карандашом уточ- |

||

|

Глава 7. Патологическая стираемость зубов |

3 9 1 |

|||

передние зубы штампованные коронки с литой окк- |

|

|

||

люзионной поверхностью облицовывают. |

|

|

|

|

К изготовлению металлокерамических коронок |

|

|

||

па передние зубы приступают только после восста- |

|

|

||

новления окклюзионной высоты истабилизации при- |

|

|

||

куса на боковых зубах с помощью протезов, выбор |

|

|

||

конструкции которых зависит от клинических пока- |

|

|

||

заний. При этом в переднем отделе появляется место |

|

|

||

для наложения металлокерамических коронок, поэ- |

|

|

||

тому режущии край при прямом прикусе не сошлифо- |

|

|

||

вывают. Особенности применения металлокерами- |

|

|

||

ческих протезов при патологической стираемости |

|

|

||

изложены в соответствующем разделе (гл. 6). |

|

|

|

|

Сложнее восстановить анатомическую |

форму |

|

|

|

передних и боковых зубов на уровне нормальной |

|

|

||

окклюзионной высоты, если они стерты более чем |

|

|

||

на 2/3 длины коронки. В таких случаях вначале |

|

|

||

изготавливают и укрепляют на эти зубы литые |

|

|

||

культевые штифтовые вкладки, а затем на них |

|

|

||

изготавливают цельнолитые коронки о облицов- |

|

|

||

кой, фарфоровые или пластмассовые. Клинические |

|

|

||

этапы изготовления литых культевых штифтовых |

|

|

||

вкладок подробно описаны в разделе, посвященном |

|

|

||

этим протезам. Однако, изготовление таких вкла- |

|

|

||

док при патологической стираемости более чем на |

|

|

||

2/3 длины коронки часто сопряжено о большими |

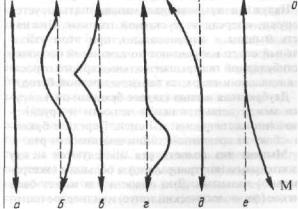

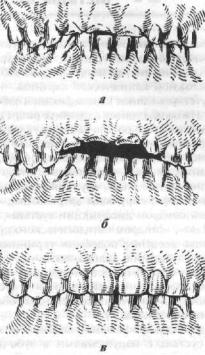

Ряс. 444. Перестройка окклюзионных |

|

||

трудностями. Они вызваны значительным умень- |

|

|||

шением объема полости зуба за счет отложения |

взаимоотношений в переднем отделе |

|||

заместительного дентина, а также частичной или |

зубного ряда и протезирование при |

|||

локализованной патологической |

|

|||

полной облитерации корневых каналов, чаше всего |

|

|||

стираемости: |

|

|||

в нижних резцах, премолярах и молярах. |

|

|

||

|

а —локализованная патологическая |

|||

В тех случаях, когда отсутствуют возможности |

||||

стираемость (компенсированная форма); |

||||

использовать корневые каналы стертых, более чем |

|

|

||

на 2/3 длины коронки зубов для изготовления |

|

|

||

литых штифтовых вкладок, применяют съемный |

|

|

||

протез о накладками на зубы. |

|

при этом весьма сложна, поскольку на патологичес- |

||

Определенную трудность представляет ортопеди- |

||||

кую стираемость наслаивается симптоматика час- |

||||

ческое лечение ограниченной патологической стира- |

тичной потери зубов. В связи с этим расширяются |

|||

емости при целостных зубных рядах. При этом стер- |

и задачи протезирования. К задачам, которые пре- |

|||

тые зубы сохраняют контакт с антагонистами за счет |

||||

следуют при лечении патологической стираемости, |

||||

вакатной гипертрофии альвеолярного отростка, а |

||||

добавляется замещение дефектов, образовавшихся |

||||

межальвеолярная высота не нарушена. Ортопедичес- |

||||

в результате потери зубов. |

|

|||

кое лечение у таких пациентов проводят в два этапа: |

|

|||

Конструкции протезов, применяемые при раз- |

||||

сначала создают место для протеза, а потом собствен- |

||||

решении последней задачи, определяются конкрет- |

||||

но протезирование. Для этого стершиеся зубы (чаще |

||||

ной клинической картиной. При включенных де- |

||||

передние) покрывают пластмассовой каппой, боко- |

||||

фектах, без понижения нижней трети лица, могут |

||||

вые зубы при этом разобщены. Функциональная |

||||

быть использованы несъемные протезы. При пони- |

||||

нагрузка в области стертых зубов вызывает перестрой- |

||||

жении высоты нижней трети лица протезирование |

||||

ку в альвеолярном отростке и через 3—4 |

месяца |

|||

предусматривает, кроме замещения дефектов и по- |

||||

появляется достаточно места для протеза (рис. 444). В |

||||

вышение межальвеолярной высоты на всех сохра- |

||||

пожилом возрасте перестройка альвеолярных отрост- |

||||

нившихся зубах. Это очень удобно осуществить, |

||||

ков почти невозможна, поэтому у таких пациентов |

||||

используя цельнолитые мостовидные протезьк |

||||

показано увеличение межальвеолярной высоты на |

||||

В случае концевых дефектов (односторонних |

||||

толщину коронок в пределах «высоты покоя». |

• |

|||

или двусторонних) показано применение различ- |

||||

Частичная потеря зубов может произойти на |

||||

ных конструкций съемных протезов (дуговые и |

||||

фоне уже развившейся патологической стираемос- |

пластиночные). Повышение межальвеолярной вы- |

|||

ти. С другой стороны, потеря например, моляров и |

соты производится на несъемных протезах или на |

|||

премоляров может привести к патологической сти- |

бюгельных, снабженных специальными |

металли- |

||

раемости передних зубов. Клиническая картина |

||||

ческими накладками на стертые зубы. |

|

|||

|

|

|

||