Е. А. Ровба - Высшая математика

.pdf

294 |

Глава 5. Теория интегрирования |

|

|

Если же α 1, то f(x) = 1/xα стремится к нулю медленно при x → +∞ или совсем не стремится к нулю, и поэтому рассматриваемый интеграл расходится.

Аналогично вводится понятие несобственного интеграла по промежутку (−∞, b]:

* |

B* |

b |

b |

f(x) dx = lim |

f(x) dx. |

b→−∞ |

|

−∞ |

|

Предположим, что функция f определена на всей числовой прямой (−∞, +∞). Теперь рассмотрим интеграл

+∞ |

|

* f(x) dx. |

(5.44) |

−∞

Фиксируем произвольное число c R. Разобьем интеграл (5.44) на два интеграла:

* |

* |

*c |

|

+∞ |

c |

+∞ |

|

f(x) dx = |

f(x) dx + |

f(x) dx, |

(5.45) |

−∞ |

−∞ |

|

|

где c — произвольное число.

Интеграл (5.44) называют сходящимся, если оба интеграла в правой части равенства (5.45) сходятся, и расходящимся — в противном случае.

5.5.3. Интегралы от неограниченных функций

Предположим, что функция f не ограничена на отрезке [a, b]. Обобщим понятие интеграла на этот случай.

Пусть функция f определена на промежутке [a, b). В любой окрестности точки x = b функция f может быть неограниченной. Предположим, что функция f интегрируема на любом отрезке [a, b1] [a, b), т.е. существует интеграл

*b1

f(x) dx, b1 [a, b).

a

5.5. Несобственные интегралы |

297 |

|

|

Замечание 5.6. Несобственный интеграл

*1

dx

xα , α R,

0

сходится при α < 1 и расходится при α 1.

Д о к а з а т е л ь с т в о. В этом интеграле функция f(x) = 1/xα может быть неограниченной в окрестности точки x = 0.

По определению имеем:

1 |

|

|

1 |

|

|

* |

dx |

lim |

* |

dx |

. |

xα |

|

||||

= a1→+0 |

xα |

||||

0a1

|

Случай α = 1 рассмотрен в примере |

|

|

5.36. Этот |

интеграл |

||||||||||||||||||

расходится. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Если α = 1, то |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1 |

dx |

1 |

|

|

|

|

x |

1−α |

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

||

|

x−α dx = |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a 1−α). |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

lim (1 |

|

|||||||||

|

|

lim |

lim |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

* |

|

1 |

|

|

a1 |

|

|

|

|

|

|

− |

|||||||||||

xα = a1→+0 |

* |

|

|

a1→+0 |

− |

α |

= |

1 |

− |

α a1→+0 |

1 |

||||||||||||

0 |

|

|

a1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Рассмотрим два случая: α < 1 и α |

> 1. Если α < 1, то |

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

lim |

(1 |

− |

a 1−α) = 1, |

*0 |

|

dx |

= |

|

|

1 |

. |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

a1→+0 |

|

1 |

|

|

|

|

xα |

|

|

1 − α |

|

|

||||||||

|

Если же α > 1, то |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

lim |

|

1−α) = |

lim |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

a1→+0(1 − a1 |

a1→+0 1 − a1α−1 = −∞. |

|

|

||||||||||||||||||

Следовательно, интеграл

*1 dx

xα

0

сходится, если α < 1, и расходится, если α 1.

Мы рассмотрели понятие несобственных интегралов. В расширенном курсе высшей математики подробно рассматриваются условия их сходимости и устанавливаются соответствующие признаки.

Глава 6

Дифференцирование функций двух переменных

6.1.Функция двух переменных. Дифференциал

6.1.1. Определения

Понятие функции двух переменных вводится во многом аналогично понятию функции одной переменной. В этой главе мы рассматриваем функции двух переменных, однако все сказанное здесь нетрудно переносится и на функции n переменных.

Определение 6.1. Обозначим через D некоторое множество точек M(x, y) плоскости R2. Правило f, ставящее в соответствие каждой упорядоченной паре действительных чисел (x, y) D единственное число z из множества действительных чисел R, называется функцией двух переменных и обозначается z = f(x, y), z = f(M) либо f : D → R. Множество D при этом называется областью определения функции.

Множество |

|

|

|

||

|

f(x, y) (x, y) D |

называется множеством значений функции f.

Множество значений является подмножеством множества действительных чисел R, а область определения — подмножеством точек плоскости Oxy.

6.1. Функция двух переменных. Дифференциал |

299 |

|

|

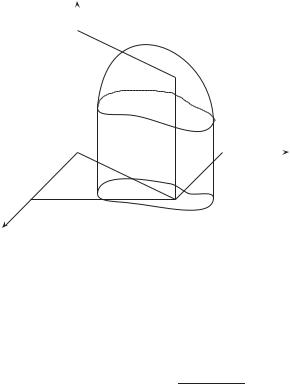

Функцию двух переменных можно изобразить графически. Для этого в каждой точке (x, y) D вычисляется значение функции

z = f(x, y). Тогда тройка чисел (x, y, z) |

= (x, y, f(x, y)) определяет |

||||

в системе декартовых координат в пространстве некоторую точку P |

|||||

(рис. 6.1). |

|

|

|

|

|

|

z |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

f(x, y) |

|

|

|

|

|

|

|

|

z = f(x, y) |

|

|

|

|

P |

|

|

|

O |

|

|

y |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y |

|

x |

|

|

M |

||

|

|

|

|||

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 6.1 |

|

|

Определение 6.2. Совокупность |

всех точек P (x, y, f(x, y)), |

||||

(x, y) D (рис. 6.1), представляет собой поверхность в трехмерном пространстве, которая называется графиком функции z = f(x, y).

Пример 6.1. Графиком линейной функции z = Ax + By + C является плоскость.

!

Пример 6.2. Для функции z = 1 − x2 − y2 область определения D(f) есть единичный круг x2 + y2 1, а множество значений — отрезок [0, 1]. График этой функции представляет собой поверхность, похожую на верхнюю полусферу единичного радиуса с центром в начале координат (рис. 6.2).

Наглядное представление о функции двух или трех переменных может дать картина ее линий уровня.