паровые и газовые турбины для электростанций

.pdfбудет существенно отличаться от их температуры при монтаже. Для этого весь турбоагрегат устанавливается на фундамент так, чтобы обеспечивалось его свободное, но вполне определенное тепловое расширение с помощью направляющих шпонок.

Поясним опирание турбины на фундамент на примере самой сложной теплофикационной турбины Т-250/300-23,5 TМЗ (рис. 11.54). Турбоагрегат состоит из ЦВД, двух ЦСД и одного ЦНД. Цилиндр высокого давления, первый цилиндр среднего давления (ЦСД-1) и левая сторона второго цилиндра среднего давления (ЦСД-2) опираются на выносные подшипники. ЦНД имеет встроенные подшипники, причем к корпусу первого из них приварены горизонтальные площадки, на которые уложен своими лапами ЦСД-2.

В вертикальных плоскостях всех корпусов цилиндров и подшипников между ними и фундаментными рамами установлены продольные шпонки, вдоль которых может перемещаться турбоагрегат. Для того чтобы он не перемещался вдоль продольных шпонок произвольным образом под действием вибрации или теплового расширения присоединенных трубопроводов, на фундаментных рамах устанавливают поперечные шпонки. Пересечение горизонтальной плоскости фундаментных рам, вертикальных плоскостей турбоагрегата и осей поперечных шпонок образует фикспункт. При этом осевые усилия с цилиндра на цилиндр передаются через поперечные шпонки лап.

На приведенном выше рисунке (см. рис. 11.48) показаны пазы под продольные и поперечные шпонки и фикспункт турбины. Принципиально фикспункт может находиться в любом месте опирания турбины на фундаментные рамы. Чаще всего его располагают в районе выходных патрубков ЦНД. В турбинах с конденсацией пара это позволяет избежать значительных перемещений конденсатора, масса которого с водой может быть больше массы турбины, а в турбинах с противодавлением — перемещений трудно деформируемых паропроводов большого диаметра. При этом, однако, на корпусах ЦВД и ЦСД могут возникать усилия от нескомпенсированных тепловых расширений паропроводов свежего пара и пара промежуточного перегрева. Поэтому выбор расположения фикспунктов и их числа осуществляется с учетом этих факторов.

11.1.5. Валоповоротные стройства

В а л о п о в о р от н ы е у с т р о й с т ва (ВПУ) служат для медленного вращения валопровода турбины, при котором исключаются его изгиб из-за появления температурной неравномерности по сечению, возникновение вибрации и задеваний вра-

щающихся деталей о неподвижные. Необходимость в работе валоповоротного устройства возникает при пуске и остановке.

При пуске турбины с конденсацией для создания внутри нее и в конденсаторе разрежения на концевые уплотнения подается пар и осуществляется отсос воздуха. Если уплотняющий пар подать в турбину с неподвижным ротором, то температура его поверхности по окружности станет различной. Соответствующим образом будет изменяться температурное удлинение его отдельных продольных волокон, и в результате ротор изогнется. Это может привести к вибрации, выборке радиальных зазоров и задеваниям с тяжелой аварией.

Ситуация осложнится еще больше при остановке турбины. Остановленный горячий ротор снизу будет остывать быстрее, чем сверху, и в результате также возникнет изгиб ротора.

Для исключения этих явлений используется валоповоротное устройство, представляющее собой электродвигатель мощностью несколько десятков киловатт и понижающий редуктор, приводящий

ротор с частотой вращения 4—30 мин–1. Все валоповоротные устройства выполняют полуавтоматическими: включаются они машинистом, а выключаются автоматически при достижении турбиной частоты вращения большей, чем частота вращения валоповоротного устройства.

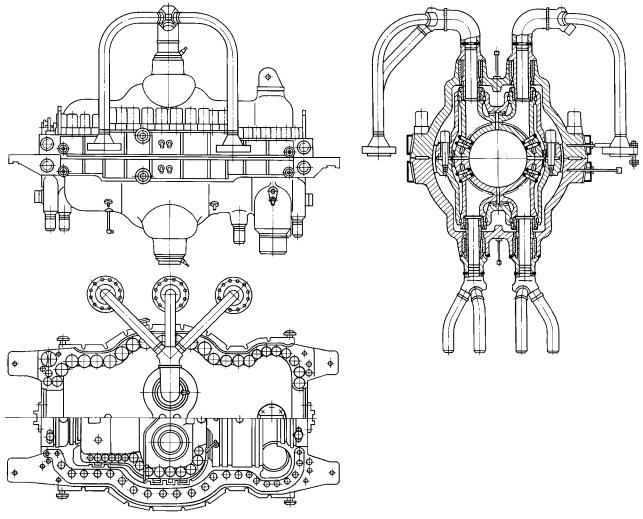

На рис. 11.55 показано валоповоротное устройство, применяемое на турбинах ТМЗ. Аналогичная конструкция используется и на турбинах ЛМЗ. Вал турбины приводится во вращение электродвигателем 5 последовательно через червяк 7, червячное колесо 8, вал 3 и шестерни 4 и 2 с косыми зубьями. Шестерня 2 напрессована на полумуфту 1, что и обеспечивает вращение вала паровой турбины.

Шестерня 4 может перемещаться по валу 3 по винтовой нарезке. В крайнем правом положении она находится в зацеплении с шестерней 2, обеспечивая вращение валопровода турбины. В крайнем левом положении, показанном на рис. 11.55 тонкими линиями, шестерни 4 и 2 расцеплены, и валопровод турбины не вращается даже при работающем электродвигателе 5.

Для включения валоповоротного устройства освобождают специальную защелку, удерживающую шестерню 4 в крайнем левом положении, и, поворачивая рычагом 9 вал 10, с помощью вилки 11 подают шестерню 4 вправо по винтовой нарезке, вращая одновременно червяк 7 маховиком 6. При этом шестерня 4 будет перемещаться вправо, входя в зацепление с шестерней 2. При полном зацеплении (в крайнем правом положении) рычаг 9 нажмет на концевой выключатель и включит электродвига-

321

Рис. 11.55. Валоповоротное устройство турбин ТМЗ

322

тель 5, который начнет вращать валопровод турбины. В дальнейшем зацепление шестерен будет обеспечиваться до тех пор, пока электродвигатель будет вращать валопровод турбины, так как осевое усилие, действующее на косые зубья шестерни 4, будет направлено слева направо.

При подаче пара в турбину ее валопровод начинает вращаться за счет энергии расширяющегося пара. При превышении турбиной частоты вращения, обеспечиваемой валоповоротным устройством, осевое усилие на шестерне 4 изменяет направление и она автоматически перемещается в крайнее левое положение, выводя из работы валоповоротное устройство.

11.2. КОНСТРУКЦИИ МОЩНЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ ТУРБИН ДЛЯ ТЭС

Турбина К-215-12,8 ЛМЗ. Турбина К-215-12,8 мощностью 215 MВт сконструирована на начальные параметры пара 12,8 МПа и 540 °С с промежуточным его перегревом до 540 °С. Давление в конденсаторе

составляет 4 кПа, частота вращения — 50 с–1.

От котла по двум паропроводам пар подводится

кдвум стопорным клапанам. Пройдя стопорные клапаны, он поступает к четырем регулирующим клапанам. Турбина имеет сопловое парораспределение: каждый из регулирующих клапанов подает пар

кодной из сопловых коробок, вваренных в корпус (см. рис. 11.12). Сопловые сегменты регулирующей ступени установлены в сопловых коробках. Пройдя регулирующую и 11 промежуточных ступеней (рис. 11.56), пар по двум паропроводам направляется в промежуточный перегреватель котла, откуда с параметрами 2,34 МПа и 540 °С поступает к двум блокам стопорных клапанов ЦСД. Пройдя эти клапаны, пар по четырем перепускным трубам поступает к четырем регулирующим клапанам ЦСД, работа которых отличается от работы регулирующих клапанов ЦВД: клапаны ЦСД регулируют расход пара через ЦСД только до нагрузки в 30 %. Их работа особенно важна при резких сбросах нагрузки с отключением электрического генератора от сети, когда без них невозможно удержать турбину на холостом ходу. При бóльших нагрузках регулирующие клапаны ЦСД практически полностью открыты и в регулировании мощности ЦСД не участвуют.

После регулирующих клапанов пар поступает в паровую коробку ЦСД и затем проходит 11 ступеней. С параметрами 0,16 МПа и 235 °С он из ЦСД по двум ресиверным трубам диаметром 1,52 м направляется в двухпоточный ЦНД. Каждый поток ЦНД состоит из четырех ступеней.

Характерной особенностью проточной части ЦНД является использование ступени Баумана. Третья ступень ЦНД выполнена двухъярусной. Ее сред-

ний диаметр равен 2,091 м, а высота лопатки — 740 мм. Из верхнего яруса пар поступает в конденсатор, а из нижнего — в последнюю ступень ЦНД, имеющую средний диаметр 2,1 м и длину лопатки 765 мм. Суммарная кольцевая площадь выхода

одного потока достигает 7,64 м2, что и позволяет получить мощность, равную 215 MВт, в агрегате с одним ЦНД при глубоком вакууме и умеренных потерях с выходной скоростью. Из выходного патрубка пар направляется в конденсатор 200-КЦС-2.

Роторы ЦВД и ЦСД соединены жесткой муфтой, полумуфты которой откованы заодно с роторами. Между роторами ЦСД и ЦНД установлена полужесткая муфта. Между ЦВД и ЦСД размещен комбинированный опорно-упорный подшипник. Потоки пара в этих цилиндрах имеют противоположные направления. Это позволяет иметь небольшое осевое усилие на сегментах упорного подшипника.

Турбина снабжена валоповоротным устройством, установленным на крышке корпуса подшип-

ника ЦНД и вращающим ротор с частотой 3,4 мин–1. Ротор ЦВД цельнокованый, изготовлен из стали Р2М. По его оси для контроля качества поковки и осмотра во время капитальных ремонтов выпол-

нено сверление.

Концевые уплотнения ЦВД не имеют насадных втулок: на валу сделаны ступенчатые выточки, а уплотнительные сегменты установлены в обоймах. Так же выполнены и все диафрагменные уплотнения. Для снижения надбандажных утечек к диафрагмам приварены кольца, в которые зачеканены усики, образующие надбандажные уплотнения.

Ротор ЦСД комбинированный: его передняя часть цельнокованая из стали Р2M, последние четыре диска насадные. Они изготавливаются из стали 34ХН3M. В зоне паровпуска выполнен разгрузочный поршень. Лопатки первых семи ступеней крепятся к дискам Т-образными хвостовиками, остальных четырех ступеней — вильчатыми хвостовиками. Начиная с четвертой ступени лопатки изготовлены закрученными. Лопатки первых семи ступеней ЦСД имеют ленточные бандажи, а остальных — проволочные связи.

Ротор ЦНД сборный: на вал, изготовленный из стали Р2, насажены в горячем состоянии диски, откованные из стали 34ХН3M. У дисков отсутствуют осевые шпонки.

Облопачивание не имеет ленточных периферийных бандажей. Для повышения вибрационной надежности лопаточного аппарата используются проволочные связи (в первой ступени — два ряда проволок, в остальных — три). Лопатки двух последних ступеней имеют стеллитовые напайки на входной кромке в периферийной части для защиты

323

324

Рис. 11.56. Турбина К-215-12,8 ЛМЗ

325

Рис. 11.56 (окончание)

от эрозии. Лопатки закреплены на дисках вильчатыми хвостовиками.

Нижняя половина и крышка корпуса ЦВД отлиты из стали 15Х1M1ФЛ. Корпус одностенный, имеет вваренные сопловые коробки. Регулирующие клапаны ЦВД установлены на его корпусе. Диафрагмы и сегменты всех концевых уплотнений также размещены в обоймах.

Корпус ЦСД имеет фланцевый горизонтальный

Из котла по двум паропроводам пар подводится к двум блокам стопорно-регулирующих клапанов, установленных рядом с турбиной. Последовательное открытие клапанов реализует сопловое парораспределение.

Регулирующие клапаны подают пар к четырем сопловым коробкам, вваренным во внутренний корпус ЦВД (рис. 11.57). Выполнение регулирующих клапанов в виде отдельных блоков позволило обес-

ивертикальный (технологический) разъемы. печить более равномерный прогрев и остывание

Передняя часть ЦСД отлита из стали 15Х1M1ФЛ, задняя часть (выходной патрубок) сварена из листовой углеродистой стали. Регулирующие клапаны ЦСД установлены на корпусе. Сопловые сегменты первой ступени ЦСД расположены непосредственно в расточке корпуса; так же установлены и диафрагмы первых двух ступеней. Остальные диафрагмы размещены в обоймах, между которыми в нижней половине корпуса выполнены патрубки для отборов пара. Диафрагмы всех ступеней сварные, кроме последней, которая выполнена литой, чугунной, со стальными лопатками.

Корпус ЦНД состоит из трех частей: средней и двух симметричных выходных. Средняя часть литая, изготовлена из чугуна марки СЧ-21-40. В ней установлены две обоймы, в которых закреплены литые диафрагмы первых трех ступеней. Выходные части сварены из листов углеродистой стали. В них располагаются диафрагмы последних ступеней, сваренные из листовой стали. На крышках корпуса ЦНД размещены предохранительные атмосферные клапаны (мембраны).

Корпус ЦВД опирается на приливы корпусов подшипников и фиксируется по отношению к ним в осевом направлении поперечными шпонками. Корпус ЦСД подобным же образом опирается на средний подшипник и приваренные горизонтальные площадки на корпусе ЦНД. Корпуса ЦВД и ЦСД сопрягаются со смежными корпусами подшипников посредством вертикальных шпонок. Турбина опирается на фундамент корпусами переднего и среднего подшипников и опорным поясом корпуса ЦНД.

Фикспункт турбины расположен на опорной раме ЦНД. От него корпуса цилиндров и подшипников могут свободно расширяться в продольном направлении, скользя вдоль горизонтальных шпонок, установленных на фундаментных рамах.

Длина турбины без генератора составляет 20,31 м, с генератором — 33,12 м, масса ее — около 560 т.

Турбина К-300-23,5-3 ЛМЗ. Турбина К-300-23,5-3 ЛМЗ мощностью 300 MВт рассчитана на параметры пара 23,5 МПа и 540 °С с промежуточным его перегревом до 540 °С, на давление в конденса-

–1

торе 3,4 кПа и частоту вращения 50 с .

корпуса при переходных режимах. Это уменьшает коробление корпуса и температурные напряжения в паровпускной части турбины и повышает надежность ее работы.

По паровпускным патрубкам, расположенным в средней части внешнего корпуса, пар направляется в сопловые коробки, откуда поступает в одновенечную регулирующую ступень и далее проходит пять нерегулируемых ступеней, расположенных во внутреннем корпусе. Затем пар совершает поворот на 180°, проходит между внешним и внутренним корпусами через шесть ступеней правого потока и направляется в промежуточный пароперегреватель. С давлением 3,65 МПа и температурой 540 °С он после промежуточного перегрева подходит к двум стопорным клапанам и затем через два регулирующих клапана поступает в ЦСНД — комбинированный цилиндр, в котором совмещены проточные части среднего и низкого давлений. Регулирующие клапаны ЦСНД открываются одновременно.

Стопорные и регулирующие клапаны ЦСНД конструктивно совмещены попарно в одном корпусе и установлены непосредственно на коротких патрубках, размещенных на нижней половине корпуса. Это позволяет иметь малые паровые объемы между стопорными клапанами и проточной частью, что улучшает динамические характеристики турбины.

Пройдя первые 12 нерегулируемых ступеней ЦСНД, поток пара разделяется на два. Один из них (1/3 количества пара), пройдя пять последних ступеней ЦСНД, поступает в конденсатор. Две трети пара после разделения по двум ресиверным трубам поступает в двухпоточный ЦНД. Ресиверные трубы расположены на уровне пола машинного зала и присоединены фланцами к нижним половинам корпусов. Такой способ перепуска позволяет сэкономить время при ремонтах и ревизиях турбины, так как для вскрытия цилиндров не требуется демонтаж ресиверных труб.

Последняя ступень имеет средний диаметр 2,48 м и длину лопатки 960 мм, что соответствует

2

кольцевой площади выхода 7,48 м . Общая площадь выхода турбины по всем трем потокам

2

составляет 22,44 м .

326

Валопровод турбины вращается в пяти опорных подшипниках. Между ЦВД и ЦСНД установлен один комбинированный опорно-упорный подшипник. Корпуса подшипников ЦВД и паровпускной части ЦСНД выносные, опирающиеся на фундамент; подшипники выпускной части ЦСНД и ЦНД встроены в выходные патрубки. Все корпуса подшипников содержат в своих крышках аварийные масляные емкости, которые заполняются при работе от основных масляных насосов. При переключении насосов или их отказе масляные емкости гарантируют нормальный выбег турбины после ее аварийного отключения.

Роторы ЦВД и ЦСНД соединены жесткой муфтой, полумуфты которой откованы заодно с валами, а роторы ЦСНД и ЦНД — полужесткой муфтой. Между роторами ЦНД и генератора установлена жесткая муфта с насадными полумуфтами.

На крышке подшипника, расположенного между ЦНД и генератором, находится ВПУ, вращающее

–1

валопровод турбины с частотой 3,4 мин при ее пуске и остановке.

Ротор ЦВД выполнен цельнокованым из стали Р2M. Все диски, кроме диска регулирующей ступени, снабжены отверстиями для прохода утечек, выравнивания давления и разгрузки колодок упорного подшипника.

Рабочие лопатки закреплены на дисках посредством Т-образных лопаточных хвостовиков с замками, а по периферии связаны бандажами.

Ротор ЦСНД выполнен комбинированным: вал откован заодно с 12 дисками из стали Р2M, а диски последних пяти ступеней насажены на вал с натягом. Материал дисков — сталь 34ХН3M. Лопатки части среднего давления закреплены на дисках посредством Т-образных хвостовиков с замками.

В зоне паровпуска ротор ЦСНД имеет развитый разгрузочный диск для уравновешивания осевого усилия.

Конструкции ротора в части низкого давления ЦСНД и ротора ЦНД одинаковы. Крутящий момент в случае временного ослабления посадки передается на вал торцевыми шпонками. Лопатки первых двух ступеней ЦНД крепятся к дискам Т-образ- ными, а лопатки последних трех ступеней — мощными вильчатыми хвостовиками. Они не имеют ленточных бандажей, но перевязаны титановыми проволоками. Лопатки двух последних ступеней имеют противоэрозионную защиту в виде стеллитовых напаек.

Корпус ЦВД (рис. 11.58) выполнен двойным. Это позволяет иметь умеренные толщины стенок и фланцев каждого из корпусов, что способствует их быстрому и равномерному прогреву вместе с ротором и охлаждению внутреннего корпуса паром,

протекающим между корпусами при работе турбины на номинальном режиме.

Внутренний корпус выполнен из нержавеющей стали 15Х11MФБЛ, обладающей достаточным сопротивлением ползучести при высоких рабочих температурах. Внешний корпус подвержен действию температур, не превышающих 400 °С; поэтому он изготовлен из более дешевой, но достаточно прочной стали 15Х1M1ФЛ. Внутренний корпус подвешен во внешнем так, как показано на рис. 11.15.

Диафрагмы левого потока ЦВД установлены непосредственно во внутреннем корпусе, а правого потока — в двух обоймах, помещенных в расточках внешнего корпуса. Все диафрагмы ЦВД сварные.

Корпус ЦСНД одностенный, с двумя паровпускными патрубками. Он состоит из трех частей, соединенных вертикальными технологическими разъемами. Передняя часть корпуса, подверженная действию пара с высокой температурой, поступающего после промежуточного перегрева, выполнена из стали 15Х1M1ФЛ, средняя — из стали 25Л, задняя сварена из листовой углеродистой стали. Сопловые сегменты первой ступени ЦСД вставлены в расточки паровой коробки. Остальные диафрагмы установлены в обоймах. Все диафрагмы части среднего давления ЦСД сварные. Диафрагмы части низкого давления ЦСД установлены в обойме.

Корпус ЦНД выполнен сварным, двухстенным. Внутренний корпус подвешен в средней части внешнего корпуса на уровне горизонтального разъема (см. рис. 11.19), и его фикспункт расположен на оси ЦНД в плоскости его симметрии. Во внутреннем корпусе установлены литые чугунные диафрагмы первых четырех ступеней. Диафрагмы последних ступеней закреплены непосредственно в крайних выходных частях ЦНД.

Корпус ЦВД и передняя часть ЦСД опираются на выносные подшипники с помощью лап и боковых приливов на корпусах подшипников (см. рис. 11.44). Центровка корпусов турбины и подшипников обеспечивается вертикальными шпонками.

Части низкого давления ЦСД и ЦНД опираются поясами на фундаментные рамы. При монтаже турбины половины картера подшипника, расположенного между ЦСД и ЦНД, сболчивают внутренним фланцевым соединением.

Фикспункт турбины расположен на боковой раме ЦНД, а расширение идет в сторону переднего подшипника.

Масса турбины без конденсатора составляет 690 т, ее длина без генератора — 21,3 м, а с генератором — 35,5 м.

327

328

Рис. 11.57. Турбина К-300-23,5 ЛМЗ

Рис. 11.57 (окончание)

329

Рис. 11.58. Корпус ЦВД турбины К-300-23,5 ЛМЗ

Для улучшения маневренных качеств турбины и увеличения надежности при пусках фланцы корпуса и шпильки фланцевого разъема ЦВД и ЦСД имеют паровой обогрев.

Турбина К-800-23,5-5 ЛМЗ. Турбина спроектирована на начальные параметры пара 23,5 МПа и 540 °С с промежуточным его перегревом до 540 °С, на давление в конденсаторе 3,43 кПа и частоту

–1

вращения 50 с .

Пар из парогенератора по двум паропроводам подается к двум блокам клапанов, установленным перед турбиной. Каждый блок состоит из стопорного и двух регулирующих клапанов. Все клапаны разгруженные. Такая их компоновка улучшает прогрев при пуске и обеспечивает лучшие маневренные качества турбоустановки. Регулирующие клапаны открываются поочередно, обеспечивая сопловое парораспределение.

От регулирующих клапанов пар по четырем пере-

пускным трубам проходит в ЦВД (рис. 11.59), конст-

рукция которого аналогична конструкции ЦВД тур-

бины К-300-23,5-3 ЛМЗ. Пройдя одновенечную

регулирующую ступень и пять ступеней левого

потока, за которым давление на номинальном режиме

составляет 9 МПа, поток пара поворачивает на 180° и

проходит сначала по межкорпусному пространству,

охлаждая внутренний корпус, а затем — через послед-

ние шесть ступеней ЦВД. По двум паропроводам пар

направляется в промежуточный пароперегреватель и

возвращается с параметрами 3,34 МПа и 540 °С к сто-

порным клапанам ЦСД. Эти клапаны установлены

рядом с турбиной, и пар по четырем паропроводам

подается к регулирующим клапанам ЦСД. Два регули-

рующих клапана ЦСД установлены прямо на крышке

корпуса ЦСД, а два других соединены короткими пат-

рубками с нижней половиной корпуса.

330