паровые и газовые турбины для электростанций

.pdf

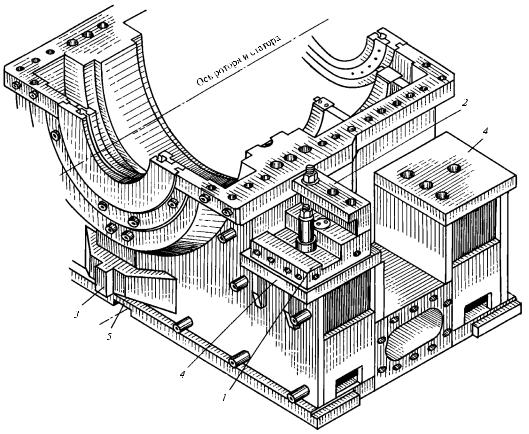

Рис. 11.41. Общий вид нижней половины корпуса среднего подшипника турбины Т-250/300-23,5 TМЗ:

1 — поперечная шпонка; 2 —

прижимная скоба; 3 — верти-

кальная шпонка; 4 — опорная

площадка для поперечной

шпонки; 5 — шпоночный паз

под продольную шпонку

корпус своими лапами. Высота стульев подбирается так, чтобы совместить горизонтальные плоскости корпусов подшипника и цилиндра, проходящие через их оси, во время работы турбины. Для этого при монтаже допускают умышленную точно рассчитанную расцентровку: оси внешнего корпуса турбины (или его внутреннего корпуса, или обоймы) располагают ниже оси ротора с таким расчетом, чтобы при работе, когда внешний корпус разогреется, обеспечивалась центровка. В частности, на рис. 11.41 видны два из четырех стульев со специальными пластинами, в которых выполнены шпонки

1 и на которые кладутся два соседних корпуса своими лапами. Для исключения отрыва лап корпуса от стульев используют прижимные скобы 2, устанавливаемые по отношению к лапам с небольшим зазором и не препятствующие их поперечному расширению (см. ниже).

Для совмещения вертикальных плоскостей корпусов используют в е рт и ка л ь н у ю ш п о н ку (рис. 11.42), входящую в соответствующий паз 3 на корпусе турбины (см. ниже).

Таким образом, соединение корпусов турбины и подшипника с помощью подвески на стульях и вертикальной шпонки обеспечивает их центровку при

любых режимах работы с сохранением свободы тепловых расширений.

Единая вертикальная осевая плоскость всех корпусов подшипников, а также цилиндров, устанавливаемых непосредственно на фундамент, обеспечи-

вается с помощью п р од ол ь н ы х ш п о н о к,

привинчиваемых к фундаментным рамам. Шпоночные пазы 5 (см. рис. 11.41) служат для установки корпусов подшипников на эти шпонки.

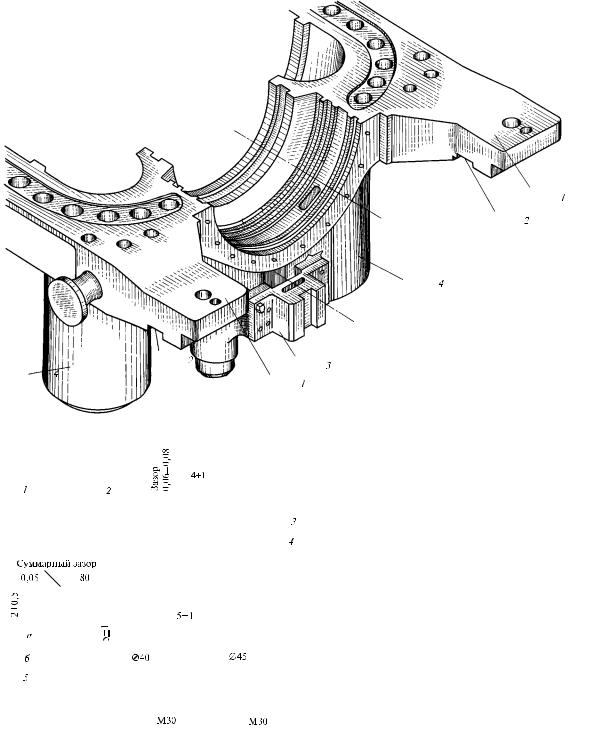

На рис. 11.43 показано опирание лап корпуса на стулья подшипника, а на рис. 11.44 — сопряжение лапы и стула подшипника. Необходимое положение горизонтальной плоскости разъема корпуса обеспечивается прокладкой 4 (см. рис. 11.43), по которой скользит лапа в поперечном направлении вдоль шпоночного соединения а. Основным элементом соединения является п о п е р еч н а я ш п о н ка, входящая в шпоночный паз на лапе корпуса. Тепловые зазоры, равные 0,04—0,08 мм (в данном случае 0,05 мм), в шпоночном соединении не препятствуют поперечному (по отношению к вертикальной плоскости) смещению лап относительно стульев подшипника.

Прижимная скоба препятствует отрыву лапы от плоскости опирания. Он может произойти под дей-

311

Рис. 11.43. Узел сопряжения лапы и корпуса подшипника в турбине Т-250/300-23,5 TМЗ:

1 — фланец; 2 — специальный болт; 3— прижимная скоба; 4 —

прокладка; 5 — опорная пластина; 6 — пластина со шпонкой

Рис. 11.42. Выходная часть корпуса ЦВД турбины Т-250/300-23,5 TМЗ:

1 — лапы; 2 — шпоночный паз под поперечную шпонку;

3 — шпоночный паз под вертикальную шпонку; 4 —

выходные патрубки ЦВД

ствием сил от нескомпенсированных тепловых расширений паропроводов, присоединенных к корпусу турбины, или от реактивного крутящего момента, приложенного к корпусу турбины через сопловые лопатки, диафрагмы и обоймы. Вместе с тем зазор не препятствует расширению лапы вдоль поперечной шпонки, так как между скобой и лапой тепловой зазор составляет 0,06—0,08 мм.

Рассмотренная конструкция соединения корпусов подшипника и турбины, вообще говоря, не обеспечивает строгой центровки при всех режимах работы. Связано это с тем, что плоскость опирания нижней половины корпуса турбины находится на некотором расстоянии от плоскости разъема. Поэтому если при каком-либо режиме, например при номинальном, специально введенная монтажная расцентровка (см. выше) обеспечивает совпадение плоскости разъема с осью ротора, то при другом режиме, когда температура поперечной шпонки или лапы будет другой, центровка нарушится из-за различных вертикальных температурных перемещений шпонки и лапы. Такого недостатка не имеет конструкция, в которой корпус турбины подвешивается лапами на корпус подшипника строго на уровне разъема. При этом лапы выполняются на продолжении фланцев крышки корпуса (рис. 11.45).

312

3

2

1

4

5

6

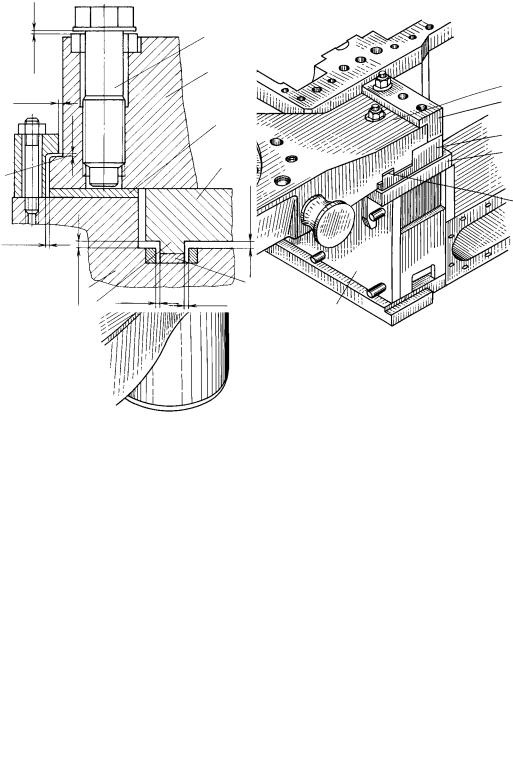

Рис. 11.44. Опирание корпуса ЦВД турбины Т-250/300-23,5 TМЗ на корпус среднего подшипника:

1 — пластина со шпонкой; 2— прижимная скоба; 3 — фланец; 4 —

опорная пластина; 5 — шпоночное соединение; 6 — корпус подшипника

0,15—0,25 |

|

4 |

|

|

3 |

||

|

|

||

4,0 0,5 |

|

|

|

0,15—0,20 |

|

6 |

|

|

0,15 |

||

|

|

2 |

|

4,0 0,5 |

|

2,0 |

|

|

|

||

0,15 |

1 |

5 |

|

2,0 |

|||

|

|||

0,2—0,3 |

0,2—0,3 |

||

|

|||

|

7 |

|

Рис. 11.45. Опирание корпусов ЦВД турбин ХТЗ на корпус подшипника

Лапа 3 верхней половины корпуса через подгоночную прокладку 6 подвешивается на стул 1 корпуса подшипника, обеспечивая совпадение их горизонтальных плоскостей при любых режимах. Лапа 2

нижней половины корпуса используется, во-первых, для размещения поперечной шпонки 7 и, во-вторых, для монтажа, когда нижняя половина корпуса укладывается на стулья подшипника на монтажные прокладки 5. После сборки и закрытия цилиндра весь корпус поднимается с помощью домкратных болтов 4, монтажная прокладка извлекается, и корпус опускается на стулья.

На рис. 11.41 и 11.42 соответственно видны шпонка и шпоночный паз для совмещения вертикальных плоскостей корпусов подшипников и турбины. К торцевым поверхностям стульев подшипника крепится поперечная шпонка. К корпусу турбины строго в ее вертикальной плоскости крепится шпоночный паз. Шпонка входит в паз с тепловым зазором. Поэтому более горячий корпус турбины свободно расширяется вниз относительно корпуса подшипника, установленного на фундаментной раме.

Приставные корпуса подшипников — это корпуса, которые устанавливаются на фундамент так же, как и выносные опоры, а затем жестко прикреп-

313

314

|

|

|

|

|

|

||

|

Рис. 11.46. Корпус ЦНД турбины К-500-5,9/50 с приставной опорой упорного подшипника:

1 — опоры вкладыша опорного подшипника: 2 — корпуса встроенных подшипников; 3 — корпус приставного подшипника; 4 — опора вкладыша упорного подшипника;

5 —шпоночные пазы под лапы корпуса ЦВД

ляются к корпусу турбины сваркой или болтовым соединением. Используются приставные опоры для роторов ЦНД, в которых нет большой разницы в тепловых расширениях корпусов турбины и подшипника. Опирание корпуса подшипника на фундамент позволяет увеличить жесткость опоры по сравнению со встроенными подшипниками. Пример конструкции с приставной опорой показан на рис. 11.46.

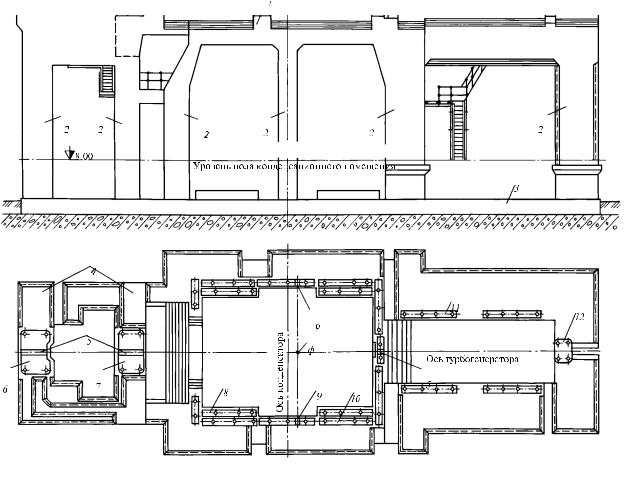

11.1.4. Установ а т рбоа ре ата на ф ндаменте

Турбоагрегат, в общем случае состоящий из многоцилиндровой турбины и электрического генератора, устанавливают на специальное строение, называемое фу н д а м е н том. Фундамент должен обеспечить при всех режимах работы такое

положение корпусов подшипников и цилиндров

турбины, при котором не возникает интенсивной

вибрации. Кроме того, он помогает компактно раз-

местить все основное и вспомогательное оборудо-

вание турбоустановки и сократить затраты на

строительство здания электростанции.

Типичный фундамент так называемой рамной

конструкции показан на рис. 11.47. Он состоит из

верхней и нижней фундаментных плит, связанных

в е рт и ка л ь н ы м и кол о н н а м и. Верхняя фунда-

ментная плита образована продольными и попереч-

ными балками. Последние часто называют р и г е -

л я м и. Нижняя фундаментная плита, часто

достигающая толщины 2—3 м, кладется на специ-

ально подготовленное грунтовое основание. Она

Рис. 11.47. Фундамент турбоагрегата:

1 — верхняя фундаментная плита; 2 — колонны; 3 — нижняя фундаментная плита; 4 — ригели; 5 — пазы под продольные шпонки;

6, 7 — фундаментные рамы под корпуса переднего и среднего подшипников; 8, 10, 11 — фундаментные рамы опор соответственно

конденсатора, ЦНД и генератора; 9 — пазы под поперечные шпонки; 12 — фундаментная рама возбудителя генератора; ф — фикс-

пункт турбины

315

должна исключить деформацию фундамента при его неравномерной осадке на грунте.

На фундамент действуют значительные нагрузки от веса оборудования, установленного на нем, от сил трения, вызванных расширением турбины по фундаментным рамам, и от вибрации.

Пространство между верхней и нижней фундаментными плитами называется ко н д е н с а ц и о н -

ны м. Оно используется для размещения конденсатора, сетевых подогревателей, масляного бака и масляных насосов, конденсатных насосов и другого вспомогательного оборудования.

Турбоагрегат устанавливается на фу н д а м е н т -

ны е р а м ы, которые с помощью подливки бетоном и специальных фундаментных болтов закрепляются в верхней фундаментной плите.

На рис. 11.48 изображена верхняя фундаментная плита с установленными на ней фундаментными рамами. Передний и средний подшипники турбоагрегата выносные, поэтому они помещаются на отдельные мощные фундаментные рамы, заливаемые в ригели. ЦНД имеет встроенные под-

шипники, поэтому эти цилиндры устанавливаются на опорный пояс из многочисленных узких фундаментных рам. На аналогичные рамы помещают и корпуса генератора и возбудителя. Все фундаментные рамы закрепляют в верхней фундаментной плите таким образом, чтобы их верхние поверхности лежали в одной плоскости.

Способ установки отдельных цилиндров зависит от условий их работы.

Для одноцилиндровых турбин с противодавлением и ЦВД многоцилиндровых турбин характерны высокие температуры как в области паровпуска, так и на выходе. Для типичных ЦВД температура пара, поступающего в цилиндр, составляет 500—510 °С, а на выходе из него равна 300— 360 °С. Эти температуры достаточно велики по сравнению с температурой корпусов подшипников, температура масла на выходе из которых обычно не превышает 60—65 °С. Поэтому подшипники ЦВД должны быть выносной конструкции, а их соединение с корпусом турбины должно обеспечивать центровку и свободу тепловых расширений.

Рис. 11.48. Установка фундаментных рам под турбину на верхней фундаментной плите:

1, 2 — фундаментные рамы под корпуса переднего и среднего подшипников; 3—5 — соответственно передние, боковые и задние фун-

даментные рамы под установку ЦНД; а—а — ось продольных шпонок; б—б — ось поперечных шпонок; ф — фикспункт

316

На рис. 11.49 показано опирание на фундамент одноцилиндровой турбины с противодавлением. Корпус турбины лапами опирается на стулья выносных подшипников так, как описано выше, и центрируется по отношению к ним вертикальными шпонками. Под корпусами подшипников в вертикальной плоскости установлены продольные шпонки, вдоль которых они могут перемещаться при тепловых расширениях.

Корпуса подшипников скользят по фундаментным рамам вдоль продольных шпонок только при малых силах трения между поверхностями фундаментных рам и опорными поверхностями корпусов подшипников и при отсутствии в шпонках перекоса. В противном случае возникает явление «опрокидывания» корпуса подшипника (рис. 11.50). Например, при снижении мощности турбины температура пара в ней уменьшается, ее корпус сокращается и от лапы 1 к шпонке 2 прикладывается усилие R. Под его действием корпус может повернуться около точки В с появлением зазора а. При этом будут возникать перекос вкладыша относительно шейки вала и его износ. Для исключения «опрокидывания» корпуса подшипника его основание выполняют с фланцами 3, за которые он удерживается с помощью прижимных скоб 4, прикрепляемых к фундаментной раме 5.

Рис. 11.49. Опирание на фундамент одно-

цилиндровой паровой турбины:

1, 2 — корпуса переднего и заднего подшип-

ников; 3 — корпус цилиндра; 4 — фунда-

ментные рамы; 5 — продольные шпонки;

6 — поперечная шпонка на фундаментной

раме; 7 — вертикальные шпонки; 8 — попе-

речные шпонки лап корпуса; 9 — лапы кор-

пуса цилиндра; 10 — стул корпуса подшип-

ника; 11 — фикспункт; 12 — прижимные

скобы корпуса подшипника; 13 — прижим-

ные скобы лап; 14 — дистанционный болт;

а — опорная плоскость лап

Прижимные скобы (рис. 11.51) устанавливают

по отношению к фланцу с тепловым зазором 0,04— 0,08 мм, не препятствующим свободному продольному перемещению корпуса подшипника, но не допускающим отрыва его от фундаментных рам.

Поскольку при нагреве корпуса турбины сила R

будет приложена в противоположную сторону и зазор может возникать в точке В, корпус подшипника снабжается четырьмя прижимными скобами, расположенными по его сторонам.

На рис. 11.52 показано опирание корпуса заднего подшипника на фундаментную раму. Оно имеет две особенности.

Первая из них состоит в том, что на задней фундаментной раме установлены две поперечные шпонки 8, фиксирующие вертикальную плоскость турбины, которая не перемещается при ее тепловых расширениях. Пересечение этой плоскости с осью продольных шпонок образует ф и кс п у н к т — неподвижную точку, от которой происходит свободное тепловое расширение всей турбины, включая скольжение корпуса переднего подшипника по фундаментной раме.

Вторая особенность связана с использованием вместо прижимных скоб (рис. 11.52) так называемых д и с т а н ц и о н н ы х б ол т о в , устанавливаемых по отношению к корпусу подшипника с зазором

317

Рис. 11.50. Крепление корпуса подшипника к

фундаментной раме:

а — «опрокидывание» корпуса подшипника при

отсутствии прижимных скоб; б — крепление кор-

пуса подшипника прижимными скобами

Рис. 11.51. Установка прижимной скобы:

1 — корпус подшипника; 2 — прижимная скоба; 3 — фундаментная рама

0,05—0,06 мм. Дистанционный |

болт предотвра- |

(рис. 11.53), которым корпус опирается на узкие |

|

щает «опрокидывание», но не мешает свободному |

фундаментные рамы, показанные на рис. 11.48. |

||

тепловому |

расширению корпуса |

подшипника от |

|

|

|

|

Современный турбоагрегат представляет собой |

фикспункта. |

|

|

|

|

|

|

сложную конструкцию, состоящую из четырех-пяти |

Для работы ЧНД и двухпоточных ЦНД мощных |

цилиндров и генератора с единым валопроводом. |

||

турбин характерны низкие температуры, поэтому |

Радиальные зазоры в турбине составляют 0,5— |

||

корпуса их подшипников часто выполняют встро- |

1,5 мм, осевые — 2—7 мм. При монтаже турбины |

||

енными. При этом на фундаментные рамы устанав- |

установить даже мéньшие зазоры не представляет |

||

ливается сам корпус ЦНД. Для этого несколько |

особого труда. Однако должны быть исключены |

||

ниже горизонтального разъема по периметру |

задевания при любых режимах работы, когда тем- |

||

выходной |

части выполняют |

опорный пояс |

пература корпусов цилиндров и подшипников |

318

|

4 |

|

3 |

0,05—0,06 |

145 |

|

|

1

M40

9

6 8

7

5 |

8 |

|

2 |

a)

9

1

7

)

7

10

)

Рис. 11.52. Опирание корпуса заднего подшипника на фундаментную раму:

а — общий вид; б — фундаментная рама; в — дистанционный болт; 1 — корпус подшипника; 2 — приливы для крепления верти-

кальной шпонки; 3 — поперечные шпонки лап; 4 — прижимная скоба лапы; 5 — вертикальная шпонка; 6 — стул корпуса подшип-

ника; 7 — фундаментная рама; 8 — поперечная шпонка; 9 — дистанционный болт; 10 — продольная шпонка; ф — фикспункт

Рис. 11.53. Опирание ЦНД на фундаментные рамы (показан только один из выходных патрубков):

1 — опорный пояс; 2 — подушка опорная; 3 — центральная подушка с направляющим пазом под продольную шпонку; 4 — встро-

енный корпус подшипника; 5 — боковая подушка с направляющим пазом под поперечную шпонку; 6 — дистанционный болт; 7 —

поперечная шпонка; 8, 9 — поперечная и продольная фундаментные рамы; 10 — ребро жесткости; 11 — продольная шпонка

319

320

Рис. 11.54. Опирание на фундамент турбины Т-250/300-23,5 TМЗ:

1 — корпус переднего подшипника; 2 — ЦВД; 3 — вертикальные шпонки; 4 — поперечные шпонки лап; 5 — корпус опорно-упорного подшипника; 6 — ЦСД-1; 7 — корпус

подшипника; 8 — ЦСД-2; 9 — ЦНД; 10 — 12 — фундаментные рамы; 13 — стул передней опоры ЦНД; 14 — средняя часть корпуса ЦСД-2; 15 — боковая опорная лапа

ЦСД-2; 16 — 18 — опоры ЦНД; 19 — продольные шпонки; 20 — поперечные шпонки турбины; 21 — фикспункт