- •1. Ферменты: определение понятия, химическая природа, физико-химические свойства и биологическая роль ферментов.

- •2. Изоферменты. Строение, биологическая роль, диагностическое значение определения, изменение в онтогенезе и при патологии органа, диагностическое значение.

- •5. Ингибирование активности ферментов, виды ингибирования: обратимое, необратимое, конкурентное, неконкурентное

- •6. Регуляция активности ферментов: неспецифическая, специфическая (понятия). Механизмы специфической регуляции активности ферментов

- •9. Энзимопатии: понятие, классификация, молекулярные причины возникновения и механизмы развития, последствия, биохимическая диагностика.

- •10. Энзимодиагностика: классификация ферментов клетки, крови в энзимодиагностике, диагностическое значение, применение в педиатрии

- •11. Биохимические основы энзимотерапии, применение ферментов в энзимотеравии (примеры)

- •12. Цикл Кребса - схема реакций, ферменты, коферменты, энергетический баланс одного оборота. Тканевые особенности в детском возрасте, Регуляция.

- •14. Механизмы сопряжения и разобщения дыхания и фосфорилирования, эндогенные и экзогенные разобщители.

- •15. Микросомальное биологическое окисление (система транспорта электронов, цитохромы р-450, в-5). Биологическое значение, регуляция, особенности активности ферментов в детском возрасте

- •21. Нормогликемия, пути превращения углеводов в клетках организма и ключевая роль глюкозо-б-фосфата.

- •23. Аэробный путь окисления глюкозы, тканевые особенности, энергетический баланс. Эффект Пастера, регуляция.

- •24. Катаболизм глюкозы по пентозофосфатному пути, биологическая роль. Регуляция значение пентозофосфатного пути в обеспечении метаболических процессов в организме человека

- •25. Гипогликемия: биохимические причины возникновения, механизмы восстановления нормогликемии, биохимические особенности детского возраста

- •26. Гипергликемия: биохимические причины возникновения, механизмы восстановления нормогликемии, биохимические особенности детского возраста

- •27. Контринсулярные гормоны (глюкагон, адреналин, кортизол): химическая природа, молекулярные механизмы участия в углеводном обмене.

- •29. Сахарный диабет инсулинзависимый (ИЗСД, I тип): биохимическая диагностика, механизмы развития метаболических нарушений (гипергликемия, холестеринемия, кетонемия, ацидоз, гликозилирование белков), биохимические особенности детского возраста

- •36. Липолиз триглицеридов в белой и бурой жировой ткани

- •37. Механизмы β - окисления жирных кислот. Регуляция

- •38. Пути обмена АцКоА. Кетоновые тела: биологическая роль, кетонемия, кетонурия, причины и механизмы развития, последствия, биохимические особенности детского возраста.

- •39. Обмен холестерина в организме человека. Регуляция синтеза холестерина

- •40. Атеросклероз: биохимические причины, факторы риска, лабораторная диагностика риска развития атеросклероза: обмена и развития его нарушений, гендерные особенности.

- •41. Роль белка в питании: состав и классификация пищевых белков, заменимые и незаменимые аминокислоты. Принципы нормирования белка в питании детей и взрослых. Азотистый баланс организма человека.

- •45. Причины токсичности аммиака и пути обезвреживания аммиака (образование глн, цикл мочевины, регуляция).

- •47. Регуляторные системы организма. Определение понятия – гормоны, принципы классификации гормонов.

- •48. Уровни и принципы организации нейро – эндокринной системы. Концепции обратной связи.

- •49. Рецепция и механизмы действия стероидных гормонов.

- •50. Рецепция и механизмы действия пептидных гормонов

- •55. Белки плазмы крови: классификация, диагностическое значение электрофореграмм.

- •57. Альбумины сыворотки крови: физико-химических свойства, функции, обмен

- •60. Гемоглобин: виды, строение, функции, обмен в норме. Метгемоглобинредуктазная система.

- •61. Биохимические функции почек, особенности метаболических процессов в почках.

- •63. Состав первичной и конечной мочи, физико – химические показатели в норме.

- •64. Химический состав мочи в норме и при патологии. Клиренс: понятие, виды.

- •65. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) в поддержании гомеостаза натрия. Механизм действия альдостерона на молекулярном уровне в почке и слюнных железах

- •66. Антидиуретический гормон и регуляция водного баланса организма.

- •67. Биохимические гомеостатические функции печени, биохимические особенности в детском возрасте.

- •68. Функциональные пробы и нагрузки характеризующие состояние углеводного, липидного, белкового обмена и детоксицирующей функции печени у детей. И взрослых.

- •70. Белки соединительной ткани коллаген и эластин: особенности аминокислотного состава и структурной организации молекул. Витамин С в синтезе коллагена.

- •74.Витамин Д – этапы образования активных форм, их метаболические функции, механизм действия. Роль печени, почек в обмене витамина Д, патохимические причины развития рахита, показатели кальций-фосфорного обмена при рахите на разных стадиях болезни.

- •75.Паратиреоидный гормон (ПГ) и кальцитонин (КГ) – химическая природа, стимулы секреции, механизмы действия в регуляции обмена кальция и ремоделирования костной ткани, проявления гипо- и гипертиреоза

- •76.Биохимические процессы в остеобластах и остеокластах в ремоделировании костной ткани.

- •77.Белковые и минеральные компоненты костной ткани

- •78.Биохимия нервной ткани: особенности химического состава, метаболических процессов, синтез нейромедиаторов.

- •80.Миокард: особенности метаболических процессов, метаболические нарушения при гипоксии, клиническая биохимическая энзимодиагностика при инфаркте миокарда

- •81.Биохимия лактации: физико – химические свойства, химический состав грудного молока, характеристика ферментов молока. Изменение химического состава в процессе лактации: виды женского молока

- •82.Биохимия лактации: биохимические механизмы образования органических компонентов молока в лактирующей железе, белок лактальбумин, роль гормонов (пролактин, окситоцин, плацентарного лактоген, эстрогены, СТГ, Т3, Т4, кортизол, инсулин)

- •83.Витамины: химическая природа, классификация по растворимости в воде и биохимическим механизмам действия. Провитамины и механизмы их активации (на примере провитаминов Д и А). Эндогенные и экзогенные причины гипо- , гипер- и авитаминозов

- •84.Витамины-коферменты РР, В2 участие в метаболических процессах, биохимические механизмы проявления гиповитаминозов

- •Симптомы гиповитаминоза

- •Симптомы гиповитаминоза

- •86.Витамины-коферменты В12, фолиевая кислота участие в метаболических процессах, биохимические проявления гиповитаминозов

- •87.Витамин С: участие в метаболических процессах, биохимические механизмы проявления гиповитаминозов

- •89.Буферные системы плазмы крови: гидрокарбонатная, фосфатная, белковая Гемоглобиновая буферная система эритроцитов, связь с гидрокарбонатной системой плазмы и эритроцита. Механизмы участия карбоангидразы в регуляции КОС.

- •90.Кислотно-основный гомеостаз: биологическое значение постоянства внутренней среды организма., механизмы поддержания КОС, особенности в детском возрасте.

- •91.Нарушения КОС - классификация по механизмам? Биохимические пути компенсации.

через ЩУК, используются в глюконеогенезе (ала, асн, асп, гли, глу, глн, про, сер, цис, арг, гис, вал, мет, тре).

Кетогенные аминокислоты – АК, которые в процессе катаболизма превращаются в ацетоацетат (Лиз, Лей) или ацетил-КоА (Лей) и могут использоваться в синтезе кетоновых тел.

Смешанные (глико-кетогенными) аминокислоты – АК, при катаболизме которых образуются метаболит цитратного цикла и ацетоацетат (Три, Фен, Тир) или ацетил-КоА (Иле). Эти АК используются для синтеза глюкозы и кетоновых тел.

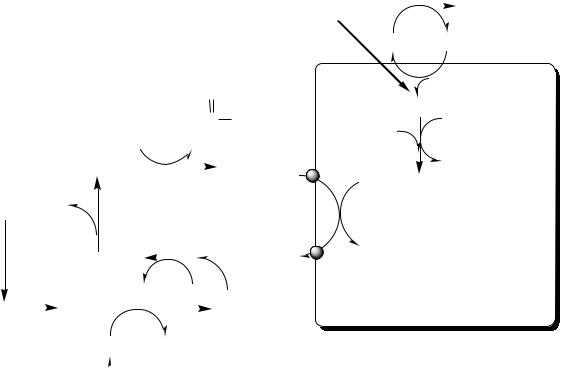

45. Причины токсичности аммиака и пути обезвреживания аммиака (образование глн, цикл мочевины, регуляция).

ОБМЕН АММИАКА

Аммиак в организме образуется:

при дезаминировании АК во всех тканях (много);

при дезаминировании биогенных аминов и нуклеотидов во всех тканях (мало);

при дезаминировании АМФ в интенсивно работающей мышце;

при гниении белков в кишечнике.

Концентрация аммиака

Концентрация аммиака в сыворотке крови в норме 11—35 мкмоль/л. В крови и цитозоле клеток при физиологических значениях рН аммиак переходит в ион аммония — NH4+, количество неионизированного NH3 невелико (~ 1%).

Токсичность аммиака

Аммиак — токсичное соединение. Даже небольшое повышение его концентрации оказывает неблагоприятное действие на организм, и, прежде всего на ЦНС.

Механизм токсического действия аммиака:

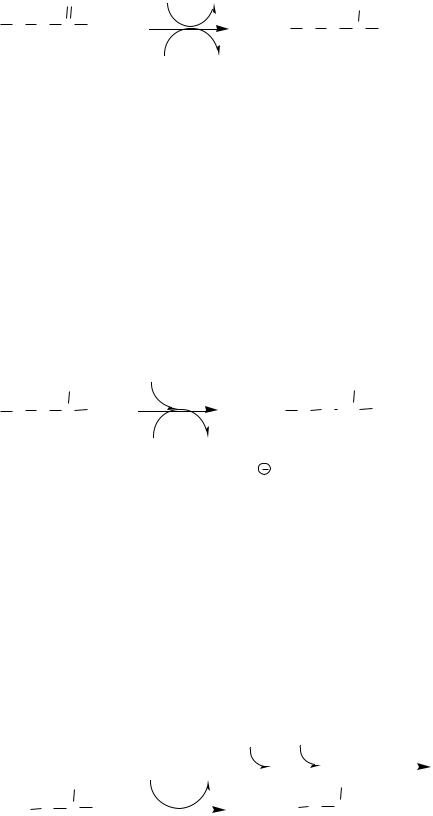

1.Аммиак легко проникает через мембраны в клетки и в митохондриях сдвигает реакцию, катализируемую глу-ДГ, в сторону образования глу:

α-Кетоглутарат + НАДH2 + NH3 → глу + НАД+.

138

Уменьшение концентрации α-кетоглутарата вызывает:

угнетение реакции трансаминирования АК и снижение синтеза из них нейромедиаторов (ацетилхолина, дофамина и др.);

снижения скорости ЦТК и развитие энергодефицита.

Недостаточность α-кетоглутарата ускоряет реакции синтеза ЩУК из ПВК, сопровождающейся интенсивным потреблением СО2 (особенно характерны для клеток головного мозга).

2.Повышение концентрации аммиака в крови сдвигает рН в щелочную сторону, вызывает алкалоз. Алкалоз увеличивает сродство гемоглобина к кислороду, что препятствует отдачи им кислорода. В результате развивается гипоксия тканей, энергодефицит, от которого главным образом страдает головной мозг.

3.Высокие концентрации аммиака, при участии глутаминсинтетазы, стимулируют синтез глутамина из глутамата в нервной ткани:

4.Глу + NH3 + АТФ → Глн + АДФ + Н3РО4. Накопление глн в клетках нейроглии приводит к повышению в них осмотического давления, набуханию астроцитов и в больших концентрациях вызвает отёк мозга. Снижение концентрации глу нарушает обмен АК и нейромедиаторов, в частности синтез γ-аминомасляной кислоты (ГАМК), основного тормозного медиатора. При недостатке ГАМК и других медиаторов нарушается проведение нервного импульса, возникают судороги.

5.Ион NH4+ практически не проникает через цитоплазматические и митохондриальные мембраны. Избыток NH4+ в крови нарушает трансмембранный перенос одновалентных катионов Na+ и К+, конкурируя с ними за ионные каналы, что также влияет на проведение нервных импульсов.

6.Низкие концентрации аммиака стимулируют дыхательный центр, а высокие – угнетают.

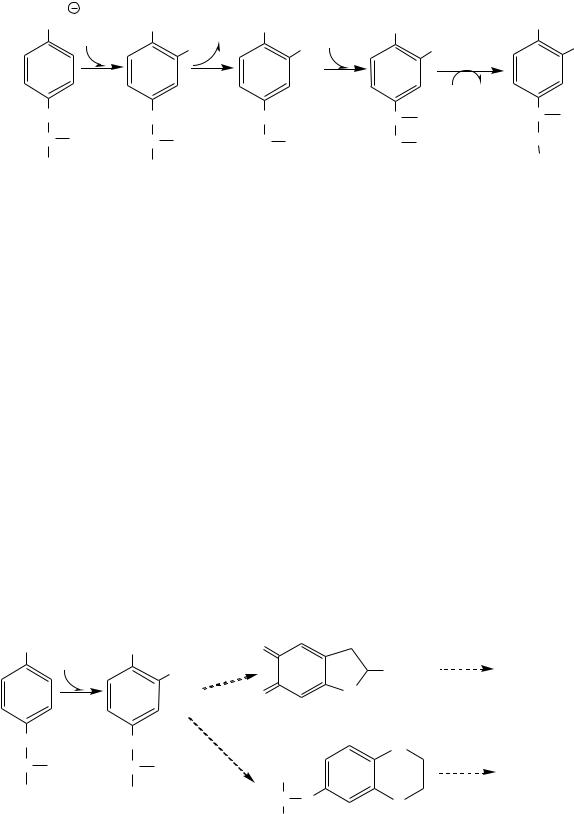

Связывание (обезвреживание) аммиака

В связи с токсичностью аммиака в тканях происходит его связывание с образованием нетоксичных соединений – АК и мочевины. Процесс образования и обезвреживания аммиака регулируют в основном ферменты глутаматдегидрогеназа и глутаминсинтетаза.

Обмен глутамата

139

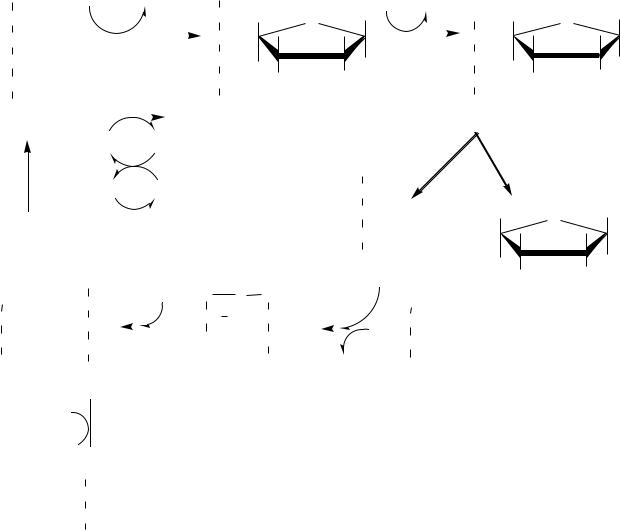

В мозге и некоторых других органах может протекать восстановительное аминирование α-кетоглутарата под действием глутаматдегидрогеназы, катализирующей обратимую реакцию.

|

|

|

|

O |

|

NH |

H O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

2 |

|

|

|

NH |

|

|

|

|

H |

|

|

|

|

|

H |

2 |

|

||

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||

HOOC |

C |

C |

|

C |

COOH |

HOOC |

C |

C |

2 |

C |

COOH |

|

|

|

|||||||||||

|

H |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

H |

|

|

H |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

а-кето глутарат |

+ |

Í ÀÄÍ |

глутам ат |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

Í ÀÄ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Глут ам ат дегидро ген аза |

|

|

|

|

|

|

Однако этот путь обезвреживания аммиака в тканях используется слабо, так как глутаматдегидрогеназа катализирует преимущественно реакцию дезаминирования глутамата. Хотя, если учитывать последующее образование глутамина, реакция выгодна для клеток, так как способствует связыванию сразу 2 молекул NH3.

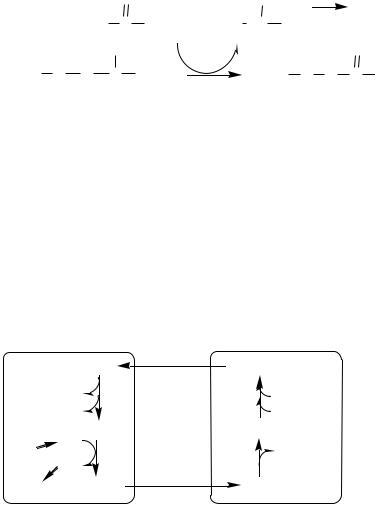

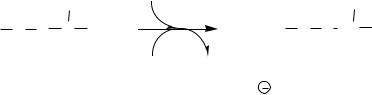

Обмен глутамина

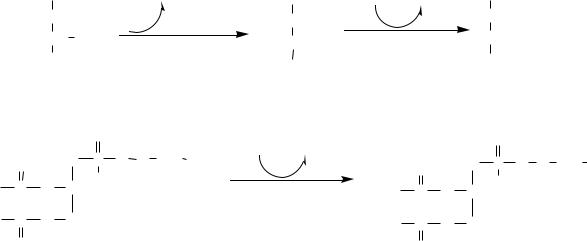

Основной реакцией связывания аммиака, протекающей во всех тканях организма (основные поставщики мышцы, мозг и печень), является синтез глутамина под действием глутаминсинтетазы:

|

|

|

|

|

|

NH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NH2 |

3 |

|

|

|

NH2 |

|

|

|

|

H |

|

2+ |

|

|

H |

|

||

|

|

|

2 |

|

Mg |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

C |

COOH |

H NOC |

C |

2 |

CH |

COOH |

|

HOOC |

C |

|

C |

|

C |

||||||

|

|

H |

|

2 |

H |

|

|

|

|||

|

H |

2 |

|

|

|

|

2 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

êèø å÷í èê,  ï î ÷êè

ï î ÷êè

глутам ат |

ÀÒÔ |

ÀÄÔ + Ôí |

глутам ин |

|

Ãëóò àì èí ñèí ò àçà |

ÀÌ Ô, ãëþ êî çî -6ô , ãëè, àëà è ãèñ |

|

Глутаминсинтетаза находиться в митохондриях клеток, содержит кофактор — ионы Mg2+, является одним из основных регуляторных ферментов обмена АК. Она аллостерически ингибируется АМФ, глюкозо-6ф, гли, ала и гис.

Глутамин, путём облегчённой диффузии, легко проходит клеточные мембраны (для глутамата возможен только активный транспорт), поступает из тканей в кровь и транспортируется в кишечник и почки.

В почках происходит гидролиз глутамина под действием глутаминазы с образованием аммиака:

|

|

|

|

|

|

|

|

Í + |

Àí èî í û (Cl-, SO42-) |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

H2O |

NH3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Ñî ëè àì ì î í èÿ |

||

|

|

|

|

NH2 |

|

|

|

|

H2N |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H2 |

|

|

|

|

|

H2NOC |

|

C |

C2 |

C |

COOH |

|

|

|

|

HOOC |

|

C |

C |

|

C |

|

COOH |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

H |

2 |

H |

Ãëóò àì è í àçà |

|

H2 |

|

|

H |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

глутам ин |

глутам ат |

|

140

Аммиак с протонами и анионами образует соли аммония (0,5 г/сут), которые выделяются с мочой. Этот процесс используется для регуляции КОС и сохранения в организме важнейших катионов Na+ и К+. Глутаминаза почек значительно индуцируется при ацидозе, ингибируется при алкалозе.

В клетках кишечника также под действием глутаминазы происходит гидролитическое освобождение амидного азота в виде аммиака:

|

|

|

|

ф екалии |

ï å÷åí ü |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H O |

NH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

3 |

|

|

|

|

NH2 |

|

|

H |

|

|

NH2 |

|

|

|

H |

|

||

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

H NOC |

C |

C |

CH COOH |

|

HOOC |

C |

C |

2 |

C |

COOH |

|

|

|

|

|||||||||

2 |

|

|

H |

|

|

|

H |

|

|

H |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|||

|

|

|

2 |

Ãëóò àì èí àçà |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

глутам ат |

|

||||||

|

глутам ин |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Образовавшийся аммиак поступает через воротную вену в печень или удаляется из организма с фекалиями.

Высокий уровень глутамина в крови и лёгкость его поступления в клетки обусловливают использование глутамина во многих анаболических процессах. Глутамин — основной донор азота в организме. Амидный азот глутамина используется для синтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, аспарагина, аминосахаров и других соединений.

Обмен аспарагина

Обезвреживание аммиака в тканях происходит незначительно при синтезе аспарагина под действием глутаминзависимой и аммиакзависимой

аспарагинсинтетазы.

|

|

|

|

NH2 |

NH3 |

(или глн) |

H2N |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

H2 |

|

|

|

|

H2 |

COOH |

||||

HOOC |

|

C |

|

C |

|

|

COOH |

|

|

H2NOC |

C C |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

H |

|

|

|

|

H |

|

||

аспартат |

АТФ |

АМФ + ФФн |

аспарагин |

|||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Аспарагинсинтаза

Первая функционирует в животных клетках, вторая преобладает в бактериальных клетках, но присутствует и у животных.

Обмен аланина

Из мышц и кишечника избыток аминого азота выводится преимущественно в виде аланина.

В кишечнике:

141

|

|

|

|

|

O |

|

|

NH |

2 |

|

|

|

ï |

å÷åí ü |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H C |

C |

COOH |

H C CH |

COOH |

|

|

|

||||

|

|

|

|

3 |

|

Ï ÂÊ |

3 |

àëà |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

N |

|

|

|

|

|

O |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

H |

H |

2 |

|

|

|

|

|

H |

|

|

|

||

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

HOOC |

C |

2 |

C |

C |

COOH |

|

HOOC |

C |

2 |

C |

C |

COOH |

||

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

H |

|

|

|

|

|

|

H |

|

|

|

|

глутам ат |

|

ÀËÒ |

|

|

|

|

2 |

|

|

|||

|

|

|

|

а-кето глутарат |

||||||||||

Глутамат подвергается трансаминированию с ПВК с образованием аланина и α-кетоглутарата. Аланин поступает из кишечника в кровь воротной вены и поглощается печенью.

В мышцах:

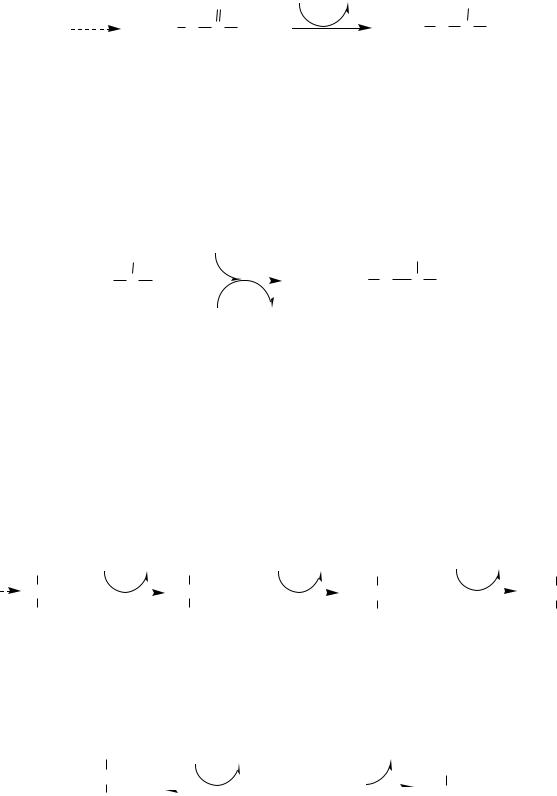

Образование аланина в мышцах, его перенос в печень связан с обратным переносом в мышцы синтезированной в печени глюкозы. Этот процесс называется глюкозо-аланиновый цикл:

|

|

Ì |

û ø öà |

|

Ï å÷åí ü |

||

|

|

|

ãëþ êî çà |

|

ãëþ êî çà |

||

|

|

2ÀÒÔ |

|

|

2Í ÀÄÍ |

||

2Í ÀÄÍ |

|

|

|

2 |

|||

2 |

|

Êðî âü |

6ÀÒÔ |

||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Ï ÂÊ |

Ï ÂÊ |

|

|

|

|

ÀÊ |

|

|||

белки |

|

|

NH |

||||

|

|

|

|

||||

ÊÊ |

|

|

3 |

||||

|

|

|

|

|

|

||

ÑÎ |

|

Í |

Î |

àëàí èí |

|

àëàí èí |

|

2 |

|

|

|

|

|||

|

|

2 |

|

|

|

|

|

Он необходим, так как активность глу-ДГ в мышцах невелика и непрямое дезаминирование АК малоэффективно.

Мышцы выделяют особенно много аланина в силу их большой массы, активного потребления глюкозы при физической работе, а также потому, что часть энергии они получают за счёт распада АК. Образовавшийся аланин поступает в печень, где подвергается непрямому дезаминированию. Выделившийся аммиак идет на синтез мочевины, а ПВК включается в глюконеогенез. Глюкоза из печени поступает в ткани и там, в процессе гликолиза, опять окисляется до ПВК.

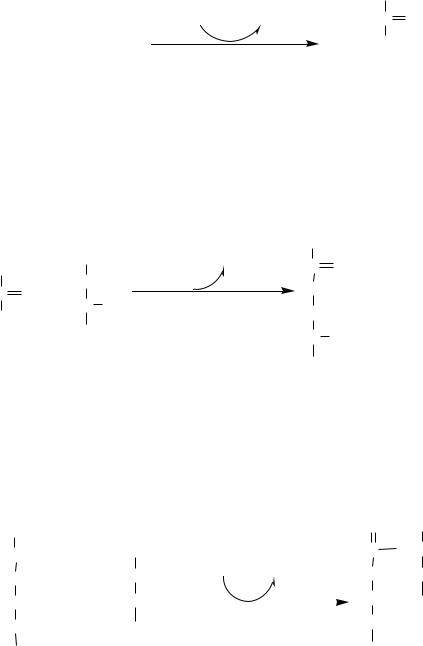

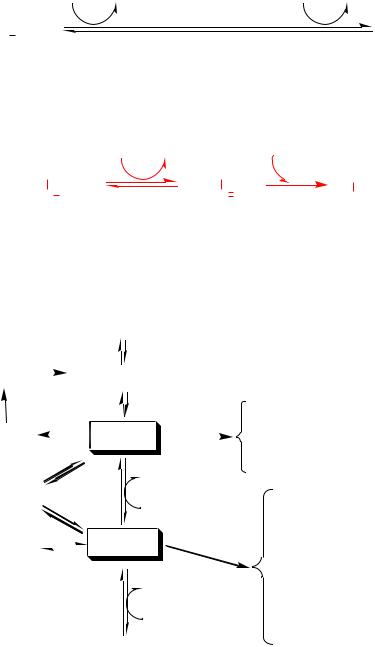

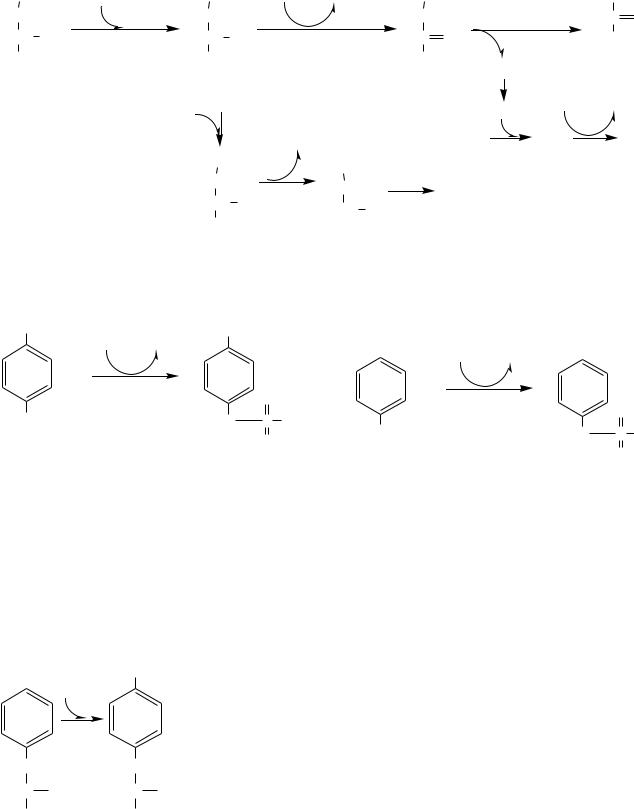

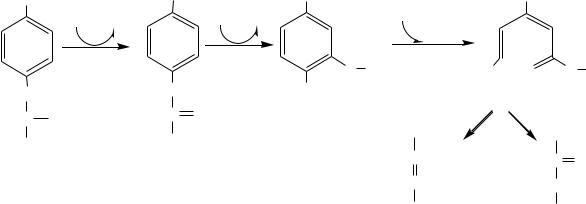

ОРНИТИНОВЫЙ ЦИКЛ

Большая часть свободного аммиака, а также аминного азота в составе АК (в основном глутамин, аланин) поступают в печень, где из них синтезируется нетоксичное и хорошо растворимое в воде соединение — мочевина. Мочевина является основной формой выведения азота из организма человека.

142

Синтез мочевины происходит в цикле, который замыкается орнитином. Цикл открыли в 40-х годах XX века немецкие биохимики Г. Кребс и К. Гензелейт.

Мочевина (карбамид) — полный амид угольной кислоты — содержит 2 атома азота, один из аммиака, другой – из асп.

Реакции орнитинового цикла

Предварительно в митохондриях под действием карбамоилфосфатсинтетазы I с затратой 2 АТФ аммиак связывается с СО2 с образованием карбамоилфосфата:

|

|

|

NH |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

2ÀÒÔ 2ÀÄÔ+Ôí |

C |

O |

|

NH + CO |

2 |

+ H O |

OPO H |

||

3 |

2 |

|

3 |

2 |

|

|

|

Карбо м о илф о сф ат син т ет аза |

карбо м о илф о сф ат |

||

(Карбамоилфосфатсинтетаза II локализована в цитозоле клеток всех тканей и участвует в синтезе пиримидиновых нуклеотидов).

1. В митохондриях орнитинкарбамоилтрансфераза переносит карбамоильную группу карбамоилфосфата на орнитин и образуется — цитруллин:

|

|

|

|

|

NH |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

NH |

|

|

NH2 |

Ôí |

C |

O |

2 |

|

|

|

|||

|

|

(CH ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

O |

+ |

2 3 |

|

NH |

|

HC NH |

|

|

||||

|

|

|

|

(CH |

) |

|

OPO H |

|

2 |

О рн и т и н карбо м о и л- |

|||

2 |

|

|

2 3 |

|||

|

3 |

COOH |

|

|

|

|

|

|

|

т ран сф ераза |

HC |

NH |

|

|

|

|

Î ðí èòèí |

|

|

2 |

|

|

|

|

COOH |

||

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Цитруллин |

|

2. В цитозоле аргининосукцинатсинтетаза с затратой 1 АТФ (двух макроэргических связей) связывает цитруллин с аспартатом и образует аргининосукцинат (аргининоянтарная кислота). Фермент нуждается в Mg2+. Аспартат — источник второго атома азота мочевины.

NH2 |

|

|

|

|

|

|

NH |

|

|

COOH |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

C |

|

|

O |

|

|

COOH |

ÀÒÔ ÀÌ Ô + ÔÔí |

C |

N |

|

CH |

|||

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

|

H2N |

|

CH |

NH |

|

|

CH2 |

||||||

NH |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

Mg2+ |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

(CH 2)3 |

|

|||||

(CH 2)3 |

+ |

|

CH2 |

|

|

|

COOH |

|||||||

|

|

Аргин ин о сукцин ат - |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

HC |

|

NH2 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

HC |

NH2 |

|

|

COOH |

|

|||||||||

|

|

ñèí ò åò àçà |

|

|

|

|

|

|

||||||

COOH |

|

|

|

|

|

COOH |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Цитруллин |

|

Асп артат |

|

|

Аргин ин о сукцин ат |

|||||||||

143

3. В цитозоле аргининосукцинатлиаза (аргининсукциназа) расщепляет аргининосукцинат на аргинин и фумарат (аминогруппа аспартата оказывается в аргинине).

NH |

COOH |

NH |

|

|

|

COOH |

||

|

H |

|

|

C |

NH2 |

|

|

|

C |

N |

CH |

|

|

CH |

|||

NH |

|

CH |

2 |

NH |

|

|

|

CH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(CH |

) |

|

|

(CH |

) |

|

|

|

COOH |

2 3 |

|

+ |

COOH |

||||

|

2 3 |

|

|

|

||||

HC |

NH2 |

|

Арги н и н о сукци н ат - |

HC |

NH |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

COOH |

|

ëè àçà |

COOH |

|

|

|

||

Аргин ин о сукцин ат |

Аргин ин |

|

Ôóì àðàò |

|||||

|

|

|||||||

4. В цитозоле аргиназа гидролизует аргинин на орнитин и мочевину. У аргиназы кофакторы ионы Са2+ или Мn2+, ингибиторы - высокие концентрации орнитина и лизина.

NH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

NH |

2 |

Í |

|

Î |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

NH |

|

|

|

|

|

NH |

|

|

|

NH |

|

|

|

|

|

|

|

2+ |

2 |

|

|

2 |

|||

|

|

|

|

|

|

Ñà |

|

|

|

|

||

(CH |

2)3 |

|

|

|

|

|

(CH |

2)3 |

+ |

O |

C |

|

HC |

NH |

|

|

Àðãè í è í àçà |

HC |

NH2 |

|

|

NH |

|

||

2 |

|

|

|

|

|

2 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

COOH |

|

|

|

î ðí èòèí |

COOH |

|

Ì |

о чевин а |

||||

|

|

|

лизин |

|

||||||||

|

|

|

|

|

Î ðí èòèí |

|

|

|

|

|||

Аргин ин |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Образующийся орнитин взаимодействует с новой молекулой карбамоилфосфата, и цикл замыкается.

Регенерация аспартата из фумарата

Фумарат, образующийся в орнитиновом цикле, в цитозоле превращается в ЩУК, который переаминируется с аланином или глутаматом с образованием аспартата. Аланин поступает главным образом из мышц и клеток кишечника:

COOH |

Í |

Î |

|

COOH |

+ |

Í ÀÄÍ |

|

COOH |

àëà |

Ï ÂÊ |

COOH |

||

|

|

|

|

Í ÀÄ |

2 |

|

|

|

|||||

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

|

|

ÍÎ |

CH |

|

|

|

Î |

C |

|

HN |

CH |

|

CH |

|

|

|

CH |

2 |

|

|

|

CH2 |

|

|

CH |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

COOH |

|

|

|

COOH |

|

|

|

COOH |

ãëó |

à-ÊÃ |

COOH |

||

Ôóì àðàò |

|

|

|

Ì àëàò |

|

|

|

Ù ÓÊ |

|

|

àñï |

||

Малат может направиться в митохондрии и включиться в ЦТК.

Пируват, образующийся в этих реакциях из аланина, используется для глюконеогенеза.

Общее уравнение синтеза мочевины:

144

CO2 + NH3 + асп + 3 АТФ + 2 Н2О → мочевина + фумарат + 2АДФ + АМФ + 2Фн + ФФн

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ам и н о т расф ераза |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NH3 |

ÀÊ1 |

|

|

|

Кето кисло та1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

Î ðí è òè í î âû é öè ê ë |

à-ÊÃ |

|

ãëó |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ãëó-ÄÃ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

NH3 |

|

|

|

ÖÈÒÎ ÇÎ ËÜ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2ÀÒÔ |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

H2N |

|

|

C |

NH2 |

ÑÎ 2 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

Í 2Î |

|

|

|

|

Карбам о и лф о сф ат - |

|||||||

|

|

|

|

|

Ì |

о чевин а |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ñè í ò åò àçà |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

Аргин ин |

|

|

|

|

|

|

Î ðí èòèí |

|

|

|

2ÀÄÔ + Ôí |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

Àðãè í è í àçà |

|

|

Карбам о илф о сф ат |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Ôóì àðàò |

|

Арги н и н о сукци н ат ли аза |

О рн и т и н карбо м о и л- |

|||||||||||||

|

|

|

|

Арги н и н о сукци н ат - |

т ран сф ераза |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Аргин ин о сукцин ат |

ñè í ò åò àçà |

цитруллин |

Ôí |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

ì àëàò |

|

|

Ù ÓÊ |

ÀÌ Ô +Ôí |

ÀÒÔ |

àñï |

Ì ÈÒÎ ÕÎ Í ÄÐÈß |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

глу а-КГ Кето кисло та2 ÀÊ2

ÀÊ2

Энергетический баланс орнитинового цикла

На синтез 1 мочевины расходуются 4 макроэргических связи 3 АТФ. Дополнительные затраты энергии связаны с трансмембранным переносом веществ и экскрецией мочевины. Энергозатраты при этом частично компенсируются:

при окислительном дезаминировании глутамата образуется 1 молекула НАДН2, которая обеспечивает синтез 3 АТФ;

в ЦТК, при превращении малата в ЩУК образуется еще 1 молекула НАДН2, которая также обеспечивает синтез 3 АТФ;

Орнитиновый цикл в печени выполняет 2 функции:

1.превращение азота АК в мочевину, которая экскретируется и предотвращает накопление токсичных продуктов, главным образом аммиака;

2.синтез аргинина и пополнение его фонда в организме.

Полный набор ферментов орнитинового цикла есть только в гепатоцитах.

Отдельные же ферменты орнитинового цикла обнаруживаются в разных

145

тканях. В энтероцитах, есть карбамоилфосфатсинтетаза I и орнитинкарбамоилтрансфераза, следовательно, может синтезироваться цитруллин. В почках есть аргининосукцинатсинтетаза и аргининосукцинатлиаза. Цитруллин, образовавшийся в энтероцитах, может поступать в почки и превращаться там в аргинин, который переносится в печень и гидролизуется аргиназой. Активность этих рассеянных по разным органам ферментов значительно ниже, чем в печени.

Выделение азота из организма

Азот выводиться из организма с мочой, калом, потом и с выдыхаемым воздухом в виде различных соединений. Основная масса азота выделяется из организма с мочой в виде мочевины (до 90%). В норме соотношение азотсодержащих веществ в моче составляет: мочевина 86%, креатинин 5%, аммиак 3%, мочевая кислота 1,5% и другие вещества 4,5%. Экскреция мочевины в норме составляет 25 г/сут, солей аммония 0,5 г/сут.

46. Частные пути обмена аминокислот (а –е): особенности в детском возрасте, биохимические механизмы развития

нарушений обмена. глу, глутамина асп

серина, глицина цистеина, метионина фениланина и тирозина

патология обмена фенилаланина и тирозина

|

|

|

|

|

|

ГЛУТАМИН |

|

|

|

|

|

|

Синтез глутамина |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

NH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NH2 |

3 |

|

|

|

|

|

NH2 |

|

|

|

H |

|

2+ |

|

|

H |

|

||||

|

|

|

|

Mg |

|

|

|

|

||||

HOOC |

C |

C |

2 |

C |

COOH |

H NOC |

C |

C |

2 |

CH |

COOH |

|

|

|

|||||||||||

|

H |

|

2 |

|

H |

|

|

|

|

|||

|

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

2 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

глутам ат |

ÀÒÔ |

ÀÄÔ + Ôí |

|

глутам ин |

|

||||||

|

|

|

|

|

Ãëóò àì èí ñèí ò àçà |

ÀÌ Ô, ãëþ êî çî -6ô , ãëè, àëà è ãèñ |

||||||

Использование глутамина

1.Используется в синтезе белков, углеводов;

2.Источник азота в синтезе пуриновых и пиримидиновых оснований, аспарагина, аминосахаров;

3.Обеспечивает транспорт азота из тканей;

АСПАРТАТ

Синтез аспартата

146

|

|

|

|

O |

Ãëó |

à-ÊÃ |

|

NH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

H |

|

|

|

|

H |

2 |

|

|

|

2 |

|

|

|

2 |

|

||

Ãëþ êî çà |

HOOC |

C |

|

C |

COOH |

HOOC |

C |

C |

COOH |

|

|

|

|

|

ÀÑÒ |

|

H |

|

|

|

|

|

|

|

асп артат |

||||

|

|

Ù ÓÊ |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

Использование аспартата

1.Используется в синтезе белков, липидов, углеводов;

2.Участвует в орнитиновом цикле при синтезе мочевины;

3.Участвует в синтезе карнозина, анзерина, пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, N-ацетиласпарагиновой кислоты.

АСПАРАГИН

Синтез аспарагина

|

|

|

NH2 |

NH3 |

(èëè ãëí ) |

|

H2N |

|

||

|

|

H2 |

|

|

|

|

H2 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

COOH |

||

HOOC |

|

C |

C |

COOH |

|

|

H2NOC C |

C |

||

|

|

|

||||||||

|

|

|

H |

|

|

|

|

|

H |

|

асп артат |

ÀÒÔ |

ÀÌ Ô + ÔÔí |

асп арагин |

|||||||

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

Асп арагин син т аза

Использование аспарагина

1.Используется в синтезе белков, липидов, углеводов;

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ОБМЕН СЕРИНА И ГЛИЦИНА |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Серин и глицин - заменимые аминокислоты. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Синтез серина: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

COOH |

Í ÀÄ+ Í ÀÄÍ |

2 COOH |

|

Ãëó à-ÊÃ |

COOH |

H2O Ôí |

COOH |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

ãëþ êî çà |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

HC OH |

|

ÄÃ |

|

C |

|

O |

|

|

|

|

HC |

|

NH2 |

ô î ñô î ò àçà |

HC |

|

NH2 |

||||||||||

|

H C |

|

|

OPO H |

|

H C |

|

|

OPO H |

|

Àì èí î ò ðàí ñ- H C |

|

|

OPO H |

H C |

|

|

OH |

||||||||||

|

|

|

2 |

|

|

|

2 |

|

|

2 |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

2 |

|

|

|

3 |

|

2 |

3 |

ф ераза |

2 |

|

3 |

|

|

2 |

|

|

|

||||||||||

|

3-ф о сф о глицерат |

3-ô î ñô î î êñè- |

3-Фо сф о серин |

|

|

Ñåðè í |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

п ируват

Обмен глицина:

Основной путь синтеза

1). |

COOH ÒÃÔÊ N5N10-м етилен -ТГФК Н 2Î |

COOH |

|||||||||

|

HC |

|

NH2 |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

H2C |

|

NH2 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

H2C OH |

Серин о ксим ет илт ран сф ераза |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

|

Серин |

|

Ãë è öè í |

||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Основной путь катаболизма (в митохондриях печени)

147

|

|

|

ÒÃÔÊ |

5 |

10 |

-м етилен -ТГФК |

Í |

+ |

Í ÀÄÍ |

|

|

|

||

2). |

|

|

N |

N |

ÀÄ |

2 |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

COOH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÑÎ |

2 |

+ NH |

H C |

NH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

||||

2 |

|

|

|

|

|

|

Глицин син т аза |

|

|

|

|

|

||

Ãë è öè í |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

Путь образования оксалатов из глицина |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

a-ÊÃ |

Ãëó |

[O] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

COOH |

|

|

|

COOH |

|

|

COOH |

|

|

||

|

|

H C |

NH |

2 |

|

|

HC O |

|

|

COOH |

|

|

||

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Ãë è öè í |

|

|

|

Глио ксилат |

|

О ксалат |

|

|

||||

|

|

|

Гл и ци н ам и н о тран сф ераза |

|

|

|

|

|

|

|||||

Схема путей обмена серина и глицина

Серии и глицин выполняют в организме человека разнообразные и очень важные функции.

|

|

|

|

|

|

|

|

ãëþ êî çà |

|

|

|

Глицерат |

|

|

|

|

3-ф о сф о глицерат |

Ï ÂÊ |

|||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

î êñèÏ ÂÊ |

|

|

|

|

|

|

Ñåðè í |

|

Цистеин |

||

|

|

|

|

|

|

|

Ñô èí ãî ëèï èäû |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

ÒÃÔÊ |

Ôî ñô î ëèï èäû |

|||||||

|

|

|

|

|

|||||||

БЕЛКИ |

|

|

м етилен -ТГФК |

Ëèï èäû |

|||||||

|

|

|

|||||||||

|

|

|

Ãåì , ï î ðô èðèí û |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

òðåî í èí |

|

|

|

|

|

|

Ãë è öè í |

|

|

П урин о вы е н уклео тиды |

|

|

|

|

|

|

|

|

Í ÀÄ, ÔÀÄ |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÒÃÔÊ |

|

Глутатио н |

||||||

|

|

|

|

Креатин |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

м етилен -ТГФК |

Гип п уро вая кисло та |

|||||||

|

|

|

Ко н ъю г. желчн ы е кисло ты |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÑÎ 2 + NH3 |

|

|

|

Глицин — важнейший (после ГАМК) тормозной нейромедиатор в спинном мозге, промежуточном мозге и некоторых отделах головного мозга.

Наследственные нарушения обмена глицина

Известно несколько заболеваний, связанных с нарушениями обмена глицина. В их основе лежит недостаточность ферментов или дефект системы транспорта этой АК.

Гиперглицинемия возникает при дефекте глицинрасщепляющей системы. Проявляется повреждением мозга, судорогами, гипотонией, нарушением дыхания.

Глицинурия характеризуется повышенным выделением глицина с мочой (до 1 г/сут) при нормальном содержании его в крови. Причиной является нарушение реабсорбции глицина в почках.

Первичная гипероксалатурия характеризуется постоянно высоким выделением оксалата с мочой, независимо от поступления его с пищей. Дефект глицинаминотрансферазы блокирует превращение глиоксилата снова в глицин. Глицин → глиоксилат → оксалат

Прогрессирует двустороннее образование оксалатных камней в мочевыводящих путях, развиваются нефрокальциноз и инфекция мочевыводящих путей. Больные погибают в детском возрасте от почечной недостаточности или гипертонии.

148

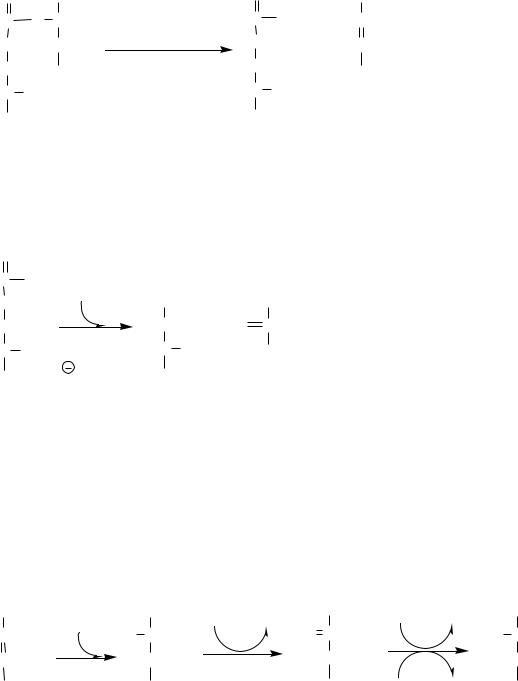

В состав белков человека входят 2 АК, содержащие серу, — метионин и цистеин. Эти аминокислоты метаболически тесно связаны между собой.

МЕТИОНИН

Метионин — незаменимая аминокислота, может регенерировать из гомоцистеина с участием серина и глицина. Метионин:

1.участвует в синтезе белков организма;

2.является источником метильной группы, используемой в реакциях трансметилирования;

3.является источником атома серы, необходимого для синтеза цистеина;

4.участвует в реакциях дезаминирования;

5.Метионил-тРНК участвует в инициации процесса трансляции.

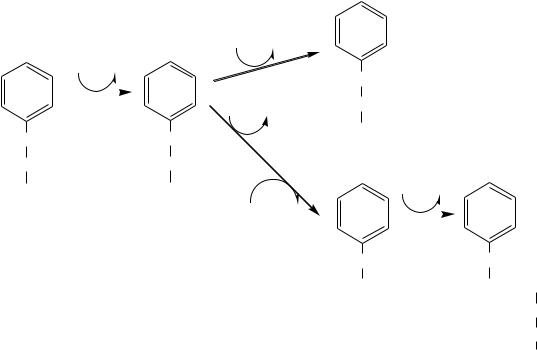

Образование S-аденозилметионина

Метильная группа в метионине прочно связана с серой, поэтому донором этого одноуглеродного фрагмента служит активная форма метионина - S-аденозилметионин (SAM). (SAM — нестабилен т.к. сера при валентности 2 имеет 3 связи). SAM образуется при присоединении метионина к аденозину с участием метионинаденозилтрансферазы (есть во всех типах клеток). Аденозин образуется при гидролизе АТФ.

Ресинтез метионина, роль ТГФК и витамина В12.

Связь обменов метионина и цистеина

CH3 |

|

|

|

|

ÀÒÔ |

|

ÔÔí + Ôí |

CH3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

À R |

R-CH3 HS |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

S |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+S |

|

|

|

|

ÑÍ 2 |

|

|

Î |

|

|

|

|

|

ÑÍ 2 |

|

Î |

|

Аденин |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

CH |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

Ì |

åò è î í è í àäåí î çè ë- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

CH2 |

|

CH2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

т ран сф ераза |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Í |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Í |

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NH2 ÎÍ |

|

|

|

|

ÎÍ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NH2 ÎÍ |

|

|

ÎÍ |

|||||||||||||||||

CH |

|

|

NH |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

|

|

|

|

|

|

|

Ì |

åò è ë- |

|

CH |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CÎÎÍ |

|

|

|

|

Ñåð |

|

|

|

|

|

|

|

|

CÎÎÍ |

|

|

|

|

|

|

(SAM) |

т ран сф ераза |

CÎÎÍ |

|

|

|

|

(SAÃ) |

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ãëè |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

Ì åòèî í èí |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S-àäåí î çèëì åòèî í èí |

|

|

|

|

|

|

|

S-аден о зилго м о цистеин |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÒÃÔÊ |

|

|

ì åòèë-ÒÃÔÊ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

SH |

|

|

|

|

|

+Í 2Î |

|

ãè äðî ëàçà |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ì åòèë-Â12 |

Â12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÑÍ 2ÎÍ |

|

Î |

|

Аденин |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Го м о ци ст еи н м ет и лт ран сф ераза |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

|

|

|

NH2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CÎÎÍ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Í |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÎH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Го м о цистеин |

|

|

|

|

ÎÍ |

|

ÎÍ |

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Í 2Î H C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Àäåí î çèí |

|

|

||||||||||||||

SH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S |

CH |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

CH2 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÎH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH NH2 |

CH2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

CH2 |

|

|

|

|

|

+ CH2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

CH |

|

NH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CÎÎÍ |

|

|

|

CH |

|

|

NH2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH NH2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

CH |

|

|

NH |

2 |

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CÎÎÍ |

|

|

Í 2Î |

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

CÎÎÍ |

|

|

|

|

|

|

|

CÎÎÍ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CÎÎÍ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Öè ñòåè í |

|

|

Го м о серин |

|

|

|

Цистатио н ин |

|

|

|

|

|

|

|

|

Ñåð |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

à-ÊÃ |

Öè ñò àò è î í è í ëè àçà |

|

Öè ñò àò è î í è í ñè í ò àçà |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

ãëó

CH3

CH2 C  O

O

CÎÎÍ

а-Кето бутират

Реакции трансметилирования с участием S-аденозилметионина

Отщепление метильной группы от SAM и перенос её на соединение-акцептор катализируют ферменты метилтрансферазы. SAM в ходе реакции превращается в S-аденозилгомоцистеин (SAT).

149

Синтез холина

|

|

ÎÍ |

|

|

|

|

|

CO |

|

|

|

|

ÎÍ |

|

|

3SAM |

3SAÃ |

|

ÎÍ |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

2 |

|

|

|

|

|

|

CH |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

NH |

2 |

сери н декарбо кси лаза |

CH |

2 |

|

Ýò àí î ëàì è í - |

|

CH |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

CÎÎÍ |

|

|

|

|

|

+ |

|

|

) |

+ |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NH |

|

ì |

ет и лт ран сф ераза |

N (CH |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

Серин |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

3 3 |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Õî ëèí |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ýòàí î ëàì èí |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

Синтез лецитина |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

3SAM |

3SAÃ |

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Í |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Í |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

HC |

P |

Î |

C |

CH |

|

NH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

HC |

P |

|

|

|

CH |

|

+ |

|

|||

|

O |

2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Î |

|

C |

|

) |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

2 |

N (CH |

|||||||||

|

|

|

|

OH |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

2 |

3 3 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

OH |

|

|

|

|

|

|||||||

R |

C |

O |

CH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

C |

O |

CH |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ì |

ет илт ран сф ераза |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

R |

C |

O |

CH |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

C |

O |

CH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

Фо сф атидилэтан о лам ин |

|

|

|

|

|

|

|

O |

Фо сф атидилхо лин |

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Аналогично синтезируются:

1.из ГАМК → карнитин;

2.из гуанидинацетата → креатин;

3.из норадреналина → адреналин;

4.из карнозина → анзерин;

5.Реакции трансметилирования используются также в синтезе азотистых оснований, инактивации гормонов, нейромедиаторов и обезвреживании ксенобиотиков.

ЦИСТЕИН

Цистеин – серосодержащая условнозаменимая АК. Синтезируется из незаменимого метионина и заменимого серина.

Нарушение синтеза цистеина возникает при гиповитаминозе фолиевой кислоты, В6, В12 или наследственных дефектах цистатионинсинтазы и цистатионинлиазы. Гомоцистеин превращается в гомоцистин, который накапливается в крови, тканях и выделяется с мочой.

Обмен цистеина: схема путей, их значение.

Цистеин:

1.используется в белках для формирования третичной структуры (дисульфидные мостики);

2.SH группы цистеина формируют активный центр многих ферментов;

3.идет на синтез глутатиона, таурина (парные желчные кислоты), НS-КоА, ПВК (глюкоза);

4.Является источником сульфатов, которые идут на синтез ФАФС или выделяются с мочой.

Образование сульфат-иона, его утилизация (образование ФАФС).

150

SH |

|

Î |

|

|

SO H |

|

|

à-ÊÃ |

ãëó |

|

SO H |

|

|

|

CH |

3 |

|

||

|

|

2 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H C |

|

|

|

|

H C |

|

|

|

|

|

|

H C |

|

|

|

|

C |

|

O |

2 |