- •1. Ферменты: определение понятия, химическая природа, физико-химические свойства и биологическая роль ферментов.

- •2. Изоферменты. Строение, биологическая роль, диагностическое значение определения, изменение в онтогенезе и при патологии органа, диагностическое значение.

- •5. Ингибирование активности ферментов, виды ингибирования: обратимое, необратимое, конкурентное, неконкурентное

- •6. Регуляция активности ферментов: неспецифическая, специфическая (понятия). Механизмы специфической регуляции активности ферментов

- •9. Энзимопатии: понятие, классификация, молекулярные причины возникновения и механизмы развития, последствия, биохимическая диагностика.

- •10. Энзимодиагностика: классификация ферментов клетки, крови в энзимодиагностике, диагностическое значение, применение в педиатрии

- •11. Биохимические основы энзимотерапии, применение ферментов в энзимотеравии (примеры)

- •12. Цикл Кребса - схема реакций, ферменты, коферменты, энергетический баланс одного оборота. Тканевые особенности в детском возрасте, Регуляция.

- •14. Механизмы сопряжения и разобщения дыхания и фосфорилирования, эндогенные и экзогенные разобщители.

- •15. Микросомальное биологическое окисление (система транспорта электронов, цитохромы р-450, в-5). Биологическое значение, регуляция, особенности активности ферментов в детском возрасте

- •21. Нормогликемия, пути превращения углеводов в клетках организма и ключевая роль глюкозо-б-фосфата.

- •23. Аэробный путь окисления глюкозы, тканевые особенности, энергетический баланс. Эффект Пастера, регуляция.

- •24. Катаболизм глюкозы по пентозофосфатному пути, биологическая роль. Регуляция значение пентозофосфатного пути в обеспечении метаболических процессов в организме человека

- •25. Гипогликемия: биохимические причины возникновения, механизмы восстановления нормогликемии, биохимические особенности детского возраста

- •26. Гипергликемия: биохимические причины возникновения, механизмы восстановления нормогликемии, биохимические особенности детского возраста

- •27. Контринсулярные гормоны (глюкагон, адреналин, кортизол): химическая природа, молекулярные механизмы участия в углеводном обмене.

- •29. Сахарный диабет инсулинзависимый (ИЗСД, I тип): биохимическая диагностика, механизмы развития метаболических нарушений (гипергликемия, холестеринемия, кетонемия, ацидоз, гликозилирование белков), биохимические особенности детского возраста

- •36. Липолиз триглицеридов в белой и бурой жировой ткани

- •37. Механизмы β - окисления жирных кислот. Регуляция

- •38. Пути обмена АцКоА. Кетоновые тела: биологическая роль, кетонемия, кетонурия, причины и механизмы развития, последствия, биохимические особенности детского возраста.

- •39. Обмен холестерина в организме человека. Регуляция синтеза холестерина

- •40. Атеросклероз: биохимические причины, факторы риска, лабораторная диагностика риска развития атеросклероза: обмена и развития его нарушений, гендерные особенности.

- •41. Роль белка в питании: состав и классификация пищевых белков, заменимые и незаменимые аминокислоты. Принципы нормирования белка в питании детей и взрослых. Азотистый баланс организма человека.

- •45. Причины токсичности аммиака и пути обезвреживания аммиака (образование глн, цикл мочевины, регуляция).

- •47. Регуляторные системы организма. Определение понятия – гормоны, принципы классификации гормонов.

- •48. Уровни и принципы организации нейро – эндокринной системы. Концепции обратной связи.

- •49. Рецепция и механизмы действия стероидных гормонов.

- •50. Рецепция и механизмы действия пептидных гормонов

- •55. Белки плазмы крови: классификация, диагностическое значение электрофореграмм.

- •57. Альбумины сыворотки крови: физико-химических свойства, функции, обмен

- •60. Гемоглобин: виды, строение, функции, обмен в норме. Метгемоглобинредуктазная система.

- •61. Биохимические функции почек, особенности метаболических процессов в почках.

- •63. Состав первичной и конечной мочи, физико – химические показатели в норме.

- •64. Химический состав мочи в норме и при патологии. Клиренс: понятие, виды.

- •65. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) в поддержании гомеостаза натрия. Механизм действия альдостерона на молекулярном уровне в почке и слюнных железах

- •66. Антидиуретический гормон и регуляция водного баланса организма.

- •67. Биохимические гомеостатические функции печени, биохимические особенности в детском возрасте.

- •68. Функциональные пробы и нагрузки характеризующие состояние углеводного, липидного, белкового обмена и детоксицирующей функции печени у детей. И взрослых.

- •70. Белки соединительной ткани коллаген и эластин: особенности аминокислотного состава и структурной организации молекул. Витамин С в синтезе коллагена.

- •74.Витамин Д – этапы образования активных форм, их метаболические функции, механизм действия. Роль печени, почек в обмене витамина Д, патохимические причины развития рахита, показатели кальций-фосфорного обмена при рахите на разных стадиях болезни.

- •75.Паратиреоидный гормон (ПГ) и кальцитонин (КГ) – химическая природа, стимулы секреции, механизмы действия в регуляции обмена кальция и ремоделирования костной ткани, проявления гипо- и гипертиреоза

- •76.Биохимические процессы в остеобластах и остеокластах в ремоделировании костной ткани.

- •77.Белковые и минеральные компоненты костной ткани

- •78.Биохимия нервной ткани: особенности химического состава, метаболических процессов, синтез нейромедиаторов.

- •80.Миокард: особенности метаболических процессов, метаболические нарушения при гипоксии, клиническая биохимическая энзимодиагностика при инфаркте миокарда

- •81.Биохимия лактации: физико – химические свойства, химический состав грудного молока, характеристика ферментов молока. Изменение химического состава в процессе лактации: виды женского молока

- •82.Биохимия лактации: биохимические механизмы образования органических компонентов молока в лактирующей железе, белок лактальбумин, роль гормонов (пролактин, окситоцин, плацентарного лактоген, эстрогены, СТГ, Т3, Т4, кортизол, инсулин)

- •83.Витамины: химическая природа, классификация по растворимости в воде и биохимическим механизмам действия. Провитамины и механизмы их активации (на примере провитаминов Д и А). Эндогенные и экзогенные причины гипо- , гипер- и авитаминозов

- •84.Витамины-коферменты РР, В2 участие в метаболических процессах, биохимические механизмы проявления гиповитаминозов

- •Симптомы гиповитаминоза

- •Симптомы гиповитаминоза

- •86.Витамины-коферменты В12, фолиевая кислота участие в метаболических процессах, биохимические проявления гиповитаминозов

- •87.Витамин С: участие в метаболических процессах, биохимические механизмы проявления гиповитаминозов

- •89.Буферные системы плазмы крови: гидрокарбонатная, фосфатная, белковая Гемоглобиновая буферная система эритроцитов, связь с гидрокарбонатной системой плазмы и эритроцита. Механизмы участия карбоангидразы в регуляции КОС.

- •90.Кислотно-основный гомеостаз: биологическое значение постоянства внутренней среды организма., механизмы поддержания КОС, особенности в детском возрасте.

- •91.Нарушения КОС - классификация по механизмам? Биохимические пути компенсации.

ЭХС перемещается внутрь ЛПВП. Таким образом, ЛПВП обогащаются ЭХС. ЛПВП увеличиваются в размерах, из дисковидных небольших частиц превращаются в частицы сферической формы, которые называют ЛПВП3, или «зрелые ЛПВП». ЛПВП3 частично обменивают ЭХС на ТГ, содержащиеся в ЛПОНП, ЛППП и ХМ. В этом переносе участвует «белок, переносящий эфиры холестерина» - апо D. Таким образом, часть ЭХС переносится на ЛПОНП, ЛППП, а ЛПВП3 за счёт накопления ТГ увеличиваются в размерах и превращаются в ЛПВП2.

Часть ЛПВП захватывается клетками печени, взаимодействуя со специфическими для ЛПВП рецепторами к апо А-1. На поверхности клеток печени ФЛ и ТГ ЛППП, ЛПВП2 гидролизуются печёночной липазой, что дестабилизирует структуру поверхности ЛП и способствует диффузии ХС в гепатоциты. ЛПВП2 в результате этого опять превращаются в ЛПВП3 и возвращаются в кровоток.

НАРУШЕНИЯ ЛПВП

Болезнь Тэнжи

Болеют аборигены острова Тэнжи. Наследственный дефект апо А, не синтезируются ЛПВП. Нарушается транспорт излишков ХС из тканей в печень. В крови низкий уровень ХС, ФЛ, много ТГ. Макрофаги фагоцитируют в тканях излишки ХС с образованием ксантом. Накопление ХС в печени, селезенке и других лимфоидных органах вызывает гепатоспленомегалию и лимфаденопатию. Может развиваться катаракта, полинейропатия и ренит. Миндалины из-за отложений ХС окрашены в оранжево-желтый цвет.

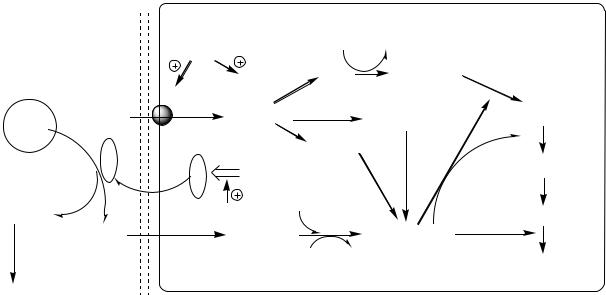

36. Липолиз триглицеридов в белой и бурой жировой ткани

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА БЕЛОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ

Энергетический обмен низкий, преимущественно анаэробный, ткань потребляет мало кислорода. Энергия АТФ в основном тратится на транспорт жирных кислот через клеточные мембраны (с участием карнитина).

Белковый обмен низкий, белки синтезируются адипоцитами преимущественно для соб-ственных нужд. На экспорт в жировой ткани синтезируются лептин, белки острой фазы вос-паления (α1-кислый гликопротеин, гаптоглобин), компоненты системы комплимента (адипсин, комплемент С3, фактор В), интерлейкины.

Углеводный обмен. Невысокий, преобладает катаболизм. Углеводный обмен в жировой ткани тесно связан с липидным.

93

Липидный обмен

Жировая ткань стоит на 2 месте по обмену липидов после печени. Здесь происходят реак-ции липолиза и липогенеза.

Липогенез. В жировой ткани синтез липидов идет в абсорбтивный период по глицеро-фосфатному пути. Процесс стимулируется инсулином.

Этапы липогенеза:

1.Под действием инсулина на рибосомах стимулируется синтез ЛПЛ.

2.ЛПЛ выходит из адипоцита и фиксируется на поверхности стенки капилляра с помощью гепарансульфата.

3.ЛПЛ гидролизует ТГ в составе липопротеинов

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H C |

O |

Ñ |

R |

|

|

|

|

|

|

|

H C |

OH |

2 |

|

|

1 |

3 Í |

|

Î |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

O |

|

2 |

|

O |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

HC |

O |

Ñ |

R |

|

|

3 |

R |

C |

OH |

+ |

HC |

OH |

|

|

O |

2 |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

ËÏ Ë |

Жирн ая кисло та |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

H C |

O |

Ñ |

R |

|

|

|

|

|

|

|

H C |

OH |

2 |

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

ÒÃ |

|

|

|

|

|

|

|

|

глицерин |

|

4.Образовавшийся глицерин уноситься кровью в печень.

5.Жирные кислоты из крови транспортируются в адипоцит.

6.Кроме поступающих из вне экзогенных жирных кислот, в адипоците синтезируются жир-ные кислоты из глюкозы. Процесс стимулируется инсулином.

7.Жирные кислоты в адипоците под действием Ацил-КоА синтетазы превращаются в Ацил-КоА.

|

O |

HS-KoA |

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

||

R |

C |

OH |

R |

C |

O |

SKoA |

Жирн ая кисло та |

ÀÌ Ô+ÔÔí |

Àöèë-SKoA |

||||

|

|

ÀÒÔ |

|

|

|

|

|

|

àöèë-Êî À-ñè í ò åò àçà |

|

|

|

|

7.Глюкоза поступает в адипоцит с участием ГЛЮТ-4 (активатор инсулин).

8.В адипоците глюкоза вступает в гликолиз с образованием ФДА (активатор инсулин).

9.В цитоплазме ФДА восстанавливается глицерол-ф ДГ до глицерофосфата:

94

CH OH |

Í ÀÄÍ |

|

+ |

|

CH OH |

|

||

2 |

Í ÀÄ |

|

|

|||||

2 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

Ñ |

O |

|

|

|

H |

Ñ |

OH |

|

|

|

Глицеро л-ф ДГ |

|

|

|

|

||

CH OPO H |

2 |

|

|

|

CH OPO H |

2 |

||

2 |

3 |

|

|

|

2 |

3 |

||

ÔÄÀ |

|

|

|

|

глицеро -ф |

|

||

Так как в жировой ткани нет глицерокиназы, глицерофосфат образуется только из глюкозы (не может из глицерина).

10. В митохондриях глицерофосфат под действием глицеролфосфат ацилтрансферазы пре-вращается в лизофосфатид:

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

CH OH |

|

|

CH O |

C |

R |

||

|

|

2 |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

R-CO-SKoA |

HS-KoA |

|

|

|

|

H |

Ñ |

OH |

|

H |

Ñ |

OH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

CH2OPO3H2 |

Аци лт ран сф ераза |

CH OPO H |

2 |

||||

|

|

|

|

|

|

2 |

3 |

|

|

глицеро -ф |

|

|

ëèçî ô î ñô àòèä |

||||

|

|

|

|

|

||||

11. В митохондриях лизофосфатид под действием лизофосфатид ацилтрансферазы превраща-ется в фосфатид:

|

|

|

O |

|

|

|

|

|

O |

|

|

CH O |

C |

R |

|

|

CH O |

C |

R |

||

|

|

2 |

|

|

R-CO-SKoA |

HS-KoA |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

Ñ |

OH |

|

|

|

H |

Ñ |

O |

C |

R |

|

CH OPO H |

|

Аци лт ран сф ераза |

CH OPO H |

|

|||||

|

2 |

|

|

2 |

||||||

|

|

2 |

3 |

|

|

|

2 |

3 |

||

|

ëèçî ô î ñô àòèä |

|

|

ô î ñô àòèä |

||||||

11. Фосфатид под действием фосфотидат фосфогидролазы превращается в

1,2-ДГ:

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

||||||||

|

|

CH2O |

|

C |

|

|

R |

Í 2Î |

Í 3ÐÎ 4 |

|

CH2O |

|

|

|

C |

|

|

R |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

O |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

H |

|

Ñ |

|

O |

C |

|

R |

|

|

|

+ H |

|

Ñ |

|

O |

|

C |

|

R |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ô î ñô î ò èäàò |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

CH2OPO3H2 |

ф о сф о гидро лаза |

|

CH2OH |

|||||||||||||||||||||

ô î ñô àòèä |

|

|

|

|

|

|

1,2-ÄÃ |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

12. 1,2-ДГ под действием ацилтрансферазы превращается в ТГ:

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

CH2O |

|

|

|

C |

|

|

R |

|

|

|

CH O |

|

|

|

C |

|

|

R |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

R-CO-SKoA |

HS-KoA |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

|||||||

H |

|

C |

|

O |

|

|

C |

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

|

C O |

C |

|

|

R |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

CH2OH |

|

|

Ацилт ран сф ераза |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

CH O |

|

|

|

C |

|

|

R |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

1,2-ÄÃ |

ÒÃ |

|

13. Молекулы ТГ объединяются в крупные жировые капли.

95

|

|

|

ÑÕÅÌ À ËÈ Ï Î ÃÅÍ ÅÇÀ Â ÆÈ ÐÎ ÂÎ É ÒÊÀÍ È |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

ÀÄÈ Ï |

Î |

ÖÈ Ò |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Í ÀÄÍ |

|

+ |

|

|

|

ÊÐÎ ÂÜ |

ин сулин |

|

2 |

Í ÀÄ |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

глико лиз |

ÔÄÀ |

|

ãëè öåðî -ô |

аци л тран сф ераза |

|||

ÕÌ , ËÏ Î |

Í |

Ï |

|

|

|

||||||

|

|

ãëè öåðî ë-ô ÄÃ |

|

||||||||

ÃËÞ Ò-4 |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

Ï ÔØ |

|

|

|

|

||

|

|

ãë þ ê î çà |

ãëþ êî çà |

|

Í ÀÄÔÍ |

|

ëèçî ô î ñô àòèä |

||||

ÒÃ |

|

|

|

|

2 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

глико лиз |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

ËÏ Ë |

Ацетил-Ко А |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

ËÏ Ë |

|

Ðè áî ñî ì |

û |

|

|

|

|

ô î ñô àòèä |

||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ô î ñô àò àçà |

глицерин |

|

|

ин сулин |

HSKoA |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

1,2-ÄÃ |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

3 R-COOH |

R-COOH |

|

|

|

R-CO-SKoA |

|

||||

|

|

|

|

|

ÀÒÔ |

ÀÌ Ô + ÔÔí |

|

ÒÃ |

|||

|

|

|

|

|

àöè ë-Êî À-ñè í ò åò àçà |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Ï Å×ÅÍ Ü |

|

|

стен ка кап илляра |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Липолиз. Липолиз в жировой ткани активируется при дефиците глюкозы в крови (постаб-сорбционный период, голодание, физическая нагрузка). Процесс стимулируется глюкагоном, адреналином, в меньшей степени СТГ и глюкокортикоидами.

В результате липолиза концентрация свободных жирных кислот в крови возрастает в 2 раза.

96