- •Введение

- •ГЛАВА I. НЕОТЛОЖНАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГРУДИ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ

- •1.1. ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ГРУДИ

- •1.1.1. ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР

- •1.1.2. ПЕРЕЛОМЫ ГРУДИНЫ

- •1.1.3. ПЕРЕЛОМЫ ЛОПАТКИ

- •1.1.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКОГО

- •1.1.5. ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРАХЕИ И КРУПНЫХ БРОНХОВ

- •1.1.6. ТРАВМАТИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ

- •1.1.7. РАЗРЫВ ДИАФРАГМЫ

- •1.2. ОТКРЫТАЯ ТРАВМА ГРУДИ

- •1.2.1. ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ

- •1.3. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

- •1.4. ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

- •1.5. ПИОПНЕВМОТОРАКС

- •1.6. СПОНТАНЫЙ ПНЕВМОТОРАКС

- •1.7. ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЁГОЧНЫХ АРТЕРИЙ

- •2.1. ЗАКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРДЦА И АОРТЫ

- •2.1.1 УШИБ СЕРДЦА

- •2.1.2. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ТРАВМАТИЧЕСКИЕ РАЗРЫВЫ СЕРДЦА

- •2.1.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДНОЙ АОРТЫ

- •2.2. ОТКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРДЦА

- •2.2.1. РАНЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

- •2.3. РАЗРЫВ АНЕВРИЗМЫ ГРУДНОЙ АОРТЫ

- •2.4. ПЕРИКАРДИТ

- •ГЛАВА III. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПИЩЕВОДА И СРЕДОСТЕНИЯ

- •3.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПИЩЕВОДА

- •3.2. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ПИЩЕВОДА

- •3.3. ПИЩЕВОДНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

- •3.4. ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ПИЩЕВОДА

- •3.5. МЕДИАСТИНИТЫ

- •КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- •ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

- •20. РАНЕНИЕ ГРУДИ СЧИТАЕТСЯ ПРОНИКАЮЩИМ, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ:

- •21. КРОВЬ, ИЗЛИВШАЯСЯ В ГРУДНУЮ ПОЛОСТЬ, ПРИГОДНА ДЛЯ РЕИНФУЗИИ В ТЕЧЕНИЕ

- •СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

- •РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Виды операций:

1.При сегментарных стриктурах – частичная пластика пищевода.

2.При обширных стриктурах – тотальная пластика пищевода с предгрудинными или внутригрудинным расположением трансплантата из тонкой или толстой кишки.

3.5. МЕДИАСТИНИТЫ

Этиология и патогенез. Большинство медиастинитов являются вторичными заболеваниями. Исключение составляют проникающие ранения средостения. Первичными заболеваниями чаще всего являются повреждения инородными телами пищевода и трахеи, острые гнойные процессы в полости рта и зева, флегмоны шеи, проникающие ранения грудной клетки, пневмония, гнойные заболевания легких и плевры и другие воспалительные процессы. Иногда источник медиастинита остается невыясненным. Помимо разнообразных источников развития медиастинитов нередкой причиной их являются гнойные осложнения при операциях на пищеводе, легких и сердце. Более частой причиной гнойного медиастинита являются повреждения пищевода, в основном при эндоскопическом исследовании верхнего отдела желудочно-кишечного тракта.

Среди наиболее частых возбудителей медиастинитов выделяют стрептококк, стафилококк, пневмококк, а также смешанную гнойную и гнилостную флору; в отдельных случаях – неклостридиальные анаэробы. Инфекция может распространяться в средостение, если не считать случаев проникающих ранений, лимфогенным и гематогенным путями; кроме того, нагноительные процессы могут переходить в средостение и непосредственно при повреждениях пищевода инородными телами, инструментами, изъязвлениях его стенок (ожоги), расхождении швов желудочно-пищеводного анастомоза. Тот же путь распространения возможен при заглоточных абсцессах, ангине Людвига и особенно часто– при флегмонах шеи.

При абсцессах и гангрене легкого острый гнойный или гнилостный процесс распространяется на корень легкого, из которого может произойти прорыв гнойника в средостение. Одной из причин развития медиастинита могут быть нагноившиеся гематомы средостения, возникающие в результате закрытой травмы грудной клетки.

Непосредственный переход гнойного процесса в средостение возможен при остеомиелите грудины, перихондрите, гнойном воспалении гру- дино-ключичного сочленения, остеомиелите грудного отдела позвоночни-

ка. Относительно большую группу составляют метастатические (септикопиемические) медиастиниты, возникающие при сепсисе как осложнение первичных гнойно-некротических заболеваний.

Различают ограниченные (абсцессы) и разлитые (флегмоны) гнойные процессы. Медиастинит проходит ряд стадий: инфильтративную, абсцедирования, или флегмоны средостения. Инфильтративная стадия под влиянием интенсивного консервативного лечения может поддаваться обратному развитию. В клинике различают остро (иногда молниеносно) и хронически протекающие медиастиниты.

Клиника и диагностика. Диагностика острогнойных медиастинитов трудна потому, что симптомы заболевания часто маскируются первичным процессом, который послужил источником острого медиастинита (прогрессирующая флегмона шеи, повреждение пищевода, заболевание перикарда и пр.).

Острые гнойные и гнилостные медиастиниты протекают без четко очерченных симптомов на фоне крайне тяжелого общего состояния. Тяжесть течения острых медиастинитов объясняется наличием в средостении ряда важнейших образований – симпатических и парасимпатических нервов, кровеносных и лимфатических сосудов, при раздражении которых возникают дополнительные симптомы. В результате поражения важнейших нервов нарушается функция органов и систем, которые они иннервируют – сердечно-сосудистой системы, дыхания, пищеварительного тракта. Помимо этого, клетчатка средостения обильно всасывает продукты распада тканей, что способствует усилению тяжести заболевания. Возникают также симптомы поражения трахеи и пищевода, на стенки которых может распространяться воспалительный процесс. Эти органы, в частности, могут оказаться сдавленными в результате воспалительного отека. Тяжесть заболевания также обусловлена сдавлением органов средостения.

Острые гнойные и гнилостные процессы в средостении обычно начинаются внезапно, остро, часто с озноба, значительного повышения температуры и загрудинных болей. Температура нередко принимает гектический характер. Загрудинные боли являются наиболее выраженными симптомами. Боли иррадиируют иногда в межлопаточную область, шею, эпигастральную область, в которой иногда отмечается напряжение мышц.

Для передних медиастинитов характерны боли в грудине, усиление загрудинных болей при постукивании по грудине, при откидывании головы назад, появление отечности на шее и в области грудной клетки. Для задних медиастинитов характерны боли в межлопаточной и эпигастраль-

ной областях. При вовлечении в воспалительный процесс стенки пищевода может наблюдаться и боль при глотании (эзофагит). Больные обычно стремятся занять сидячее или полусидячее положение и держат голову наклоненной вперед – это уменьшает боли и облегчает дыхание. При задних медиастинитах появление паравертебральной отечности свидетельствует о затруднении оттока венозной крови и тяжести воспалительного процесса.

В тяжелых случаях медиастинита на почве анаэробной или гнилостной инфекции иногда можно рентгенологически определить эмфизему средостения; при распространении процесса эмфизема появляется и в области шеи, при этом ее можно определить при пальпации. Эмфизема – грозный признак, свидетельствующий о значительной тяжести процесса; она указывает на анаэробный характер инфекции.

Отмечается частый пульс – до 120 ударов и минуту и больше, АД падает, центральное венозное давление повышается, набухают вены головы, шеи и верхних конечностей; появляются цианоз, резкая одышка, головная боль, звон в ушах. В области грудной клетки расширяется подкожная венозная сеть в результате раскрытия коллатералей. В дальнейшем может появиться выпот в полости плевры и перикарда.

При заднем медиастините, развившемся в результате разрыва пищевода, отмечаются выраженные боли за грудиной, одышка, ознобы, гнилостный запах изо рта. При перкуссии можно обнаружить при передних медиастинитах расширение зоны притупления в области грудины, при задних – в паравертебральной зоне. Однако при разлитых формах острых медиастинитов при перкуссии нельзя получить убедительных данных. Неубедительны при медиастинитах и аускультативные признаки.

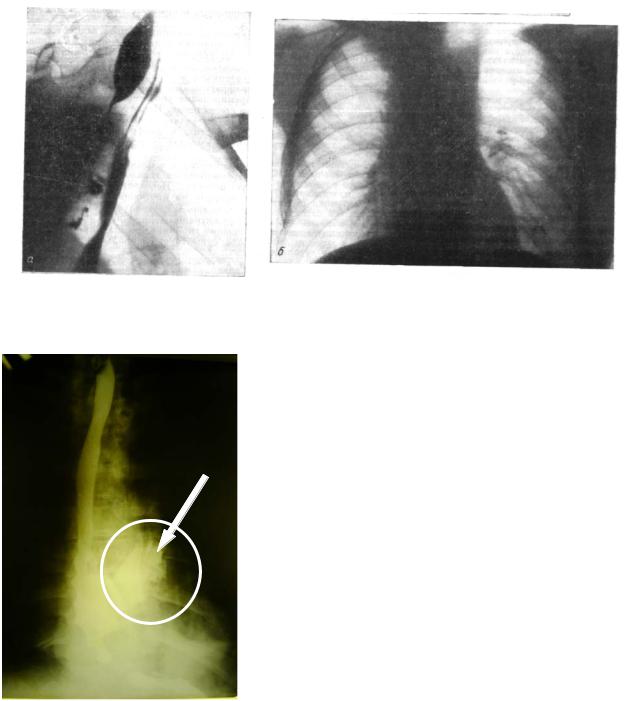

Для установления диагноза важным является выявление разрыва пищевода с использованием рентгеноконтрастной эзофагографии (затекание контрастного вещества в средостение из пищевода) или эзофагоскопии (выявление разрыва стенки пищевода) (рис. 76, 77).

Тяжелым осложнением медиастинита является сдавление воспалительным инфильтратом аорты и легочной артерии. В результате сдавления и раздражения блуждающих нервов возникают осиплость голоса, приступообразный кашель.

О вовлечении в процесс симпатического ствола свидетельствует синдром Горнера. В результате раздражения диафрагмальных нервов возникает икота, иногда весьма упорная, мучительная для больных. В тяжелых случаях сдавление диафрагмальных нервов может привестик параличу диафрагмы.

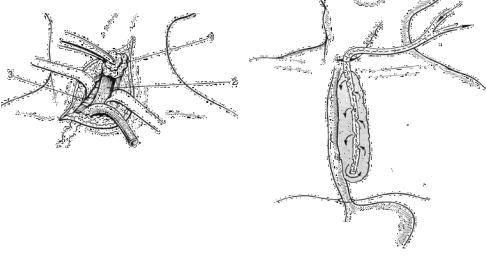

Р и с. 76. Повреждение пищевода. а – затек контрастного вещества в заднее средосте-

ние;

Р и с. 77. Рентгеноконтрастное

исследование пищевода. Определяется повреждение пищевода в грудном отделе. Пище- водно-медиастинальный свищ, затек контраста в средостение.

Дифференциальная диагностика остро-

го гнойного медиастинита может встретить большие затруднения. Дифференцировать приходится обычно с пневмонией, медиастинальным плевритом, перикардитом иногда – с туберкулезным натечником, с опухолями средостения. Помимо различной клиники этих процессов, различна и их рентгенологическая картина. В диагностике помогает ультразвуковое исследование, компьютерная томография грудной клетки.

Лечение. При первых признаках острого медиастинита, должны быть назначены антибиотики. При выявлении первичного очага необходимо исследовать характер микрофлоры и чувствительность патогенной микрофлоры к антибиотикам. Если медиастинит развивается из инфицированных лимфатических узлов средостения, возможно обратное развитие воспалительного процесса, находящегося в стадии серозного воспаления. В этих случаях роль антибиотиков особенно велика.

При наличии признаков абсцедирования и особенно гнилостного воспаления показано экстренное оперативное вмешательство – медиастинотомия. Значительная часть не оперированных больных погибает. Существует много способов операций, предназначенных для дренирования средостения.

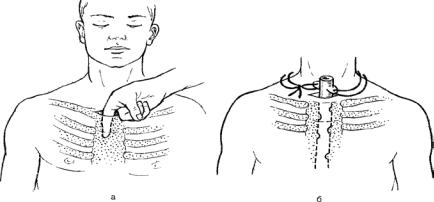

Надгрудинная шейная медиастинотомия (предложенная В.И. Разумовским) – преследует цель вскрытия гнойника верхнего средостения в претрахеальном пространстве. Проводят дугообразный разрез кожи на шее над рукояткой грудины (надгрудинная медиастинотомия), инструментом разводят мягкие ткани и пальцем создают канал за грудиной. Вначале продвижению пальца препятствуют поперечные фасциальные перемычки между трахеей и рукояткой грудины. Далее палец продвигают по переднему краю трахеи до получения гноя, воздуха. Полость осушают, гной удаляют с помощью вакуум-отсоса, средостение дренируют силиконовыми трубками, которые выводят через кожный разрез (рис. 78).

Р и с. 78. Медиастинотомия по Разумовскому,

а – вскрытие; б – дренирование верхнего переднего средостения.

При распространенном процессе проводят ревизию ретростернального пространства, при одновременном вскрытии нижнего загрудинного пространства с последующим дренированием (рис. 79). Разрез можно проводить и по переднему краю кивательной мышцы шеи.

Шейная боковая медиастинотомия. Разрез кожи длиной 10 – 12 см производят по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, от середины ее до вырезки грудины. Рассекают подкожную мышцу шеи, фасцию, влагалище грудино-ключично-сосцевидной мышцы и вместе с сосудистым пучком ее отводят кнаружи; грудино-подъязычную, грудинощитовидную мышцы, щитовидную железу и трахею отводят кнутри. Расслаивают пальцем клетчатку, обнажают пищевод и, тупо продвигаясь

по нему, проникают в средостение, вскрывают гнойник.

а |

б |

Р и с. 79. Пальцевая ревизия (а) и дренирование (б) ретростернального про-

странства при шейной медиастинотомии и одновременном вскрытии нижнего ретростернального пространства.

Околопищеводную клетчатку вскрывают при перфорациях шейного и верхнегрудного отделов пищевода, формировании абсцессов и развитии медиастинитов этой области не ниже уровня IV грудного позвонка. Если расслаивать клетчатку по ходу сосудистого пучка кпереди от трахеи, то из этого доступа можно проникнуть в загрудинное пространство – в передневерхнее средостение. Точно так же можно вскрыть флегмону, абсцесс, расположенные в околопищеводном пространстве.

К более низкорасположенным отделам средостения, помимо парастернального доступа по Маделунгу, предложено большое количество чрезгрудинных подходов.

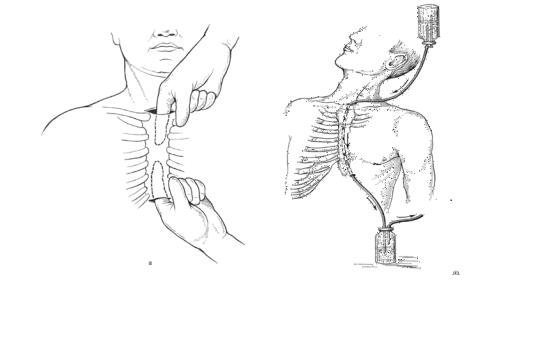

Доступом к заднему средостению служат дорсальные медиастинотомии, варианты которых предложены в большом количестве. Большинство их является в сущности вариантами модификации, предложенной И.И. Насиловым (рис. 80).

Сущность операции сводится к тому, что в положении больного на животе с отведенной кпереди верхней левой конечностью для доступа к верхним отделам средостения производят разрез на спине слева параллельно позвоночнику. От концов этого разреза проводят еще два разреза в горизонтальном направлении, что дает возможность выкроить лоскут с ос-

а

Р и с. 80. Кожные разрезы, применяемые при медиастинитах.

а – доступы при передних медиастинитах: 1 – шейная медиастинотомия, 2 – надгрудинный разрез по Разумовскому, 3 – разрез по Маделунгу, 4 – чрездиафрагмальная медиастинотомия; б – хирургические доступы по Насилову при задних медиастинитах.

нованием |

. После субпериостального иссече- |

ния ребер |

тупым путем проникнуть в заднее |

средост |

|

Р и с. 81. Внеплевральные доступы к заднему средостению по Насилову

(а) и Гайденгайну (б).

После вскрытия и санации гнойника его полость дренируют марле- во-перчаточно-трубочным дренажом.

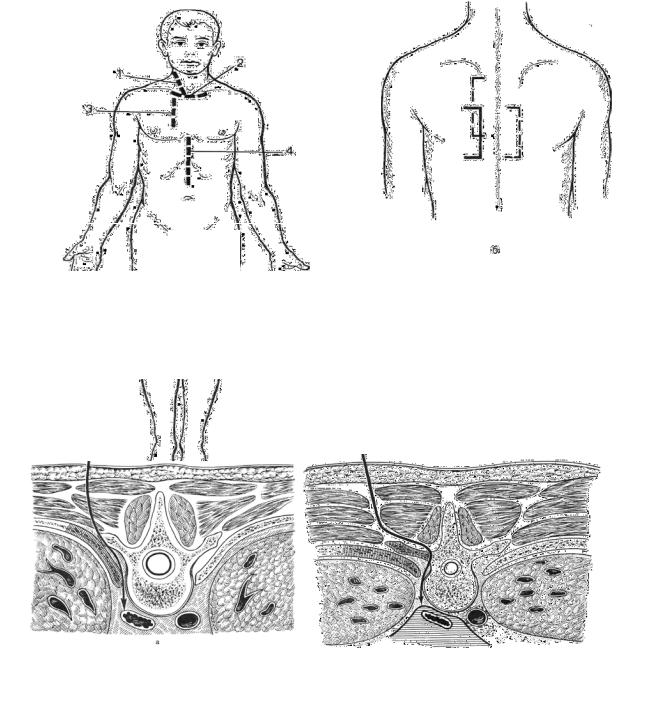

Для доступа к нижним отделам пищевода рекомендуется делать разрез справа от позвоночника. Сложности хирургического лечения гнойного медиастинита обусловлены трудностью создания условий адекватного дренирования. Метод дренирования средостения с активной аспирацией по Н. Н. Каншину заключается в использовании силиконовых двухпросветных дренажных трубок, вводимых через внеплевральный доступ с последующей активной аспирацией гноя с одновременным промыванием полости антисептическими растворами. Очень важно создание герметизации полости, что достигается использованием узких дренирующих каналов. Аспирация достигается созданием разрежения 50 – 100 см вод. ст. Дренирование при расположении гнойника выше бифуркации трахеи проводится через шейный доступ (рис. 82).

а

б

Р и с. 82. Шейная медиастинотомия.

а – вскрытие гнойника: 1 – щитовидная железа, 2 – пищевод, 3 – трахея; б – чресшейное дренирование заднего средостения по Каншину.

При нижнем заднем медиастините проводится чрездиафрагмальная медиастинотомия по Савиных-Розанову с герметизацией тканей вокруг дренажа, введенного в средостение, и подведением дренажа к линии герметизирующих швов на диафрагме (рис. 83). Использование двухпросветной трубки позволяет постоянно вводить промывающий раствор через микроканал и аспирировать содержимое через широкий канал дренажа.