КонюховХроматография

.pdf

16 |

В. Ю. КОНЮХОВ. ХРОМАТОГРАФИЯ |

Вгазовой хроматографии подвижной фазой являет* ся газ, а в качестве неподвижной фазы выступает или твердый адсорбент (газо*адсорбционная хроматография), или пленка нелетучей жидкости, нанесенная на инерт* ный носитель (газо*жидкостная хроматография). В га* зо*адсорбционной хроматографии разделение осуществ* ляется вследствие различной адсорбируемости компонен* тов смеси. В газо/жидкостной хроматографии разделение осуществляется вследствие различной растворимости (ко* эффициентов распределения) компонентов пробы в жид* кости. Получила распространение газовая хроматография на модифицированном сорбенте. В этом случае неподвиж* ной фазой служит твердый адсорбент, модифицированный небольшим количеством жидкости. Здесь в процессе раз* деления играют роль как адсорбция на твердой поверхно* сти, так и растворимость веществ в модифицирующей жидкости.

Вжидкостной хроматографии подвижной фазой яв* ляется жидкость, а в качестве неподвижной фазы высту* пает твердый адсорбент (жидкостно*адсорбционная хро* матография) или жидкость, нанесенная на твердый инерт* ный носитель (жидкостно*жидкостная хроматография).

Промежуточное положение между жидкостной и га* зовой хроматографией занимает сверхкритическая флю/ идная хроматография. В этом методе используется то об* стоятельство, что коэффициенты диффузии сорбатов в

сверхкритическом диоксиде углерода (давление более 7,3 МПа и температура выше 31,3 С) близки к высоким значениям коэффициентов диффузии в газах, а растворяю*

щая способность флюида СО2, особенно в присутствии до* бавок метанола, примерно такая же, как у органических жидкостей. Сверхкритическая флюидная хроматография обеспечивает высокоэффективное разделение смесей мно* гих веществ, вплоть до олигомерных молекул, причем эко* логическая безвредность диоксида углерода выгодно от* личает этот метод.

4. В зависимости от способа оформления процесса раз* личают колоночную и плоскостную (планарную) хрома* тографию.

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОМАТОГРАФИИ |

17 |

Вколоночной хроматографии процесс разделения осу* ществляют в насадочной или капиллярной колонке. В пос* леднем случае хроматография часто называется капилляр/ ной или высокоэффективной газовой хроматографией. Получили распространение и поликапиллярные колонки (ПКК), состоящие из большего числа тонких параллель* ных капилляров. ПКК сочетают в себе достоинства капил* лярных и насадочных колонок, но практически лишены их недостатков.

Применяют и монолитные капиллярные колонки

(МКК). В этом варианте хроматографии осуществляют по* лимеризацию мономеров внутри кварцевых капилляров, создавая в них пористую неподвижную фазу различной полярности.

Насадочную колонку заполняют сорбентом, селектив* ным к разделяемым веществам. В капиллярной хромато* графии разделение компонентов смеси происходит на внут* ренних стенках очень тонкой колонки (капилляра), по* крытых слоем нелетучей жидкости. Длина колонки при этом может составлять десятки и сотни метров.

Впоследние годы широкое распространение получи* ла хромато/масс/спектроскопия — совмещение газово* го хроматографа и масс*спектрометра. В капиллярной ко* лонке (вследствие ее большой длины) происходит разде* ление смеси веществ практически любой сложности и сочетания. Разделенные вещества последовательно попа* дают в анализатор масс*спектрометра, совмещенного с ЭВМ, в памяти которой находятся спектры практически всех полученных веществ.

Известны два варианта плоскостной хроматографии: хроматография на бумаге и тонкослойная хроматография

(ТСХ). Здесь роль неподвижной фазы играют либо специ* альная (хроматографическая) бумага, либо сорбент, нане* сенный тонким слоем на поверхность пластинки. Развити* ем ТСХ является так называемая высокоэффективная тон/ кослойная хроматография (ВЭТСХ), в ней используют тонкодисперсный адсорбент: микроколичество пробы на* носят в центре пластинки и элюирование осуществляют в специальных круговых камерах.

18 |

В. Ю. КОНЮХОВ. ХРОМАТОГРАФИЯ |

5. В зависимости от цели процесса хроматографию раз* деляют на аналитическую, препаративную и обращенную.

Аналитическая хроматография предназначена для проведения качественного и количественного анализа сме* сей веществ.

Препаративная хроматография применяется для вы* деления небольших количеств чистых компонентов из смеси.

В обращенной (неаналитической) хроматографии объ* ектом исследования являются не жидкая или газовая про* бы, подаваемые в колонку хроматографа, а сама непод* вижная фаза колонки. Исследуемое вещество либо в чис* том виде, либо в виде пленки, нанесенной на инертный носитель, помещают в хроматографическую колонку и далее в токе газа или жидкости подают тестирующие ве* щества (сорбаты). Выписывают хроматограммы тестирую* щих веществ при различных температурах. Из получен* ной температурной зависимости времени удерживания определяют теплоты адсорбции, коэффициенты диффузии тестирующих веществ, температуры физических и фазо* вых переходов вещества неподвижной фазы и т. п.

Помимо перечисленных, выделяют еще и промышлен/ ную (производственную) хроматографию, где применя* ют колонки очень большого диаметра (до 1–3 м) для полу* чения чистых веществ в значительных количествах (не* сколько десятков и сотен тысяч килограммов).

Г Л А В А

ГАЗОВАЯ

ХРОМАТОГРАФИЯ

Вгазовой хроматографии в качестве подвижной фазы (элюента) выступает инертный газ (газ*носитель), а в качестве неподвижной фазы — нелетучая (обычно высоко* молекулярная) жидкость, нанесенная на инертный носитель в насадочной колонке или на стенки капиллярной колон* ки. Такой вариант газовой хроматографии называют газо/ жидкостной или распределительной хроматографией. Не* подвижной фазой может также служить твердый адсорбент, помещенный в хроматографическую колонку. В этом слу* чае мы имеем газо*адсорбционную хроматографию.

Газовая хроматография — универсальный метод раз* деления смесей разнообразных летучих веществ, испа* ряющихся без разложения. При этом компоненты разде* ляемой смеси перемещаются по хроматографической ко* лонке с потоком газа*носителя. По мере их движения молекулы компонентов испытывают многократные акты сорбции — десорбции на неподвижной фазе колонки. Вре* мя такого акта (среднее время жизни ) зависит от энер* гии взаимодействия Е между молекулами компонента и неподвижной фазой:

= 0 eЕ/RT.

Компоненты смеси, различающиеся по энергии взаи* модействия с данной неподвижной фазой, будут иметь раз* личные значения . Следовательно, время их прохожде* ния слоя неподвижной фазы различно. В качестве приме* ра рассмотрим движение веществ А и В вдоль колонки.

20 |

В. Ю. КОНЮХОВ. ХРОМАТОГРАФИЯ |

Рис. 5

Схематическое изображе* ние актов сорбции — десорбции веществ А и В при их движении вдоль колонки

Пусть время жизни молекул А меньше, чем моле* кул В. Через одно и то же время t молекулы вещества А за счет малого времени их пребывания в неподвижной фазе совершат больше актов сорбции и десорбции, чем молекулы В (рис. 5). При каждом акте десорбции моле* кулы подхватываются потоком газа*носителя и переме* щаются по направлению к выходу из колонки. И чем больше актов десорбции испытает молекула, тем боль* ший путь она пройдет за одно и то же время. В итоге компоненты смеси перемещаются вдоль колонки с раз* личной скоростью, что и приводит к их разделению. Чем слабее сорбируется вещество, тем быстрее оно движется вдоль колонки.

На выходе из колонки вещества регистрируются де* тектором. Сигнал детектора записывается в виде хрома* тограммы.

2.1.АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕГО СИСТЕМ

Газовый хроматограф представляет собой при* бор, реализующий метод проявительной (элюентной) хро* матографии в системах газ — адсорбент или газ — жид* кость. В аппаратурном оформлении он представляет собой совокупность нескольких самостоятельных, параллельно функционирующих систем: источник газа*носителя и блок подготовки газов, испаритель, термостат колонок и сами хроматографические колонки, детектор, система регист* рации и обработки данных. Типичная блок*схема газово* го хроматографа изображена на рис. 6.

ГЛАВА 2. ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ |

21 |

2.1.1.ГАЗОВАЯ СИСТЕМА ХРОМАТОГРАФА

Газовая система хроматографа включает в себя баллон

сгазом*носителем, редуктор и блок подготовки газов.

Вкачестве газа*носителя обычно применяют сжатые до давления 15 МПа газы, поставляемые в баллонах ем* костью 40 дм3 (позиция 1 на рис. 6).

Требования к газу*носителю:

инертность к разделяемым веществам и неподвижной фазе колонки;

малая вязкость, необходимая для поддержания мини* мального перепада давлений в колонке;

обеспечение высокой чувствительности детектора;

доступность.

Выбор того или иного газа*носителя определяется в

первую очередь доступностью (низкой его стоимостью) и обеспечением высокой чувствительности применяемо* го детектора. Если в работе используется катарометр

Рис. 6

Схема газового хроматографа:

1 — баллон с газом*носителем; 2 — редуктор; 3 — блок подготовки газов; 4 — колонка сравнения; 5 — детектор; 6 — рабочая колонка; 7 — термостат колонок; 8 — манометры; 9 — пенный расходомер; 10 — испаритель; 11 — потенциометр или экран монитора.

22 |

|

В. Ю. КОНЮХОВ. ХРОМАТОГРАФИЯ |

|||

1234536742892 6 678 8 2 6 8 |

1 2 3 4 5 6 2 7 8 7 |

||||

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

25 672 5 8 2 28 |

7 892 6 28 |

|

7 8 |

7 8 6 6 8 |

|

|

2 5 58 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

12345 |

6789 5 |

|

7 4 5 |

38 97 5 |

|

1 5 |

7 4 5 |

|

6789 5 |

5 |

|

18 395 83 5 |

6789 5 |

|

7 5 |

7 5 |

|

|

|

|

|

|

|

18 39547 9 7 5 |

6789 5 |

|

9 5 |

9 5 |

|

|

|

|

|

|

|

18 395 4 5 |

78 5 |

|

7 79 5 |

7 79 5 |

|

|

|

|

|

|

|

1 74 795 |

7 5 |

|

8 9 5 |

5 |

|

4 795 |

8 9 5 |

|

7 4 5 |

6789 5 |

|

|

|

|

|

|

|

3 383 5 |

7 79 5 |

|

8 9 5 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

!7 5 |

38 97 5 |

|

7 5 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

"5 234 5 |

78 5 |

|

6789 5 |

5 |

|

383 5 |

!3 #3 5 |

|

6789 5 |

5 |

|

383 5 7 9 5 |

!3 #3 5 |

|

6789 5 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

783 3 383 5 |

7 5 |

|

8 9 5 |

8 9 5 |

|

|

|

|

|

|

|

$ 4 5 32 5 |

6789 5 |

|

7 5 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

%&'5 |

6789 5 |

|

7 4 5 |

5 |

|

(8739)**5 |

787#8 4 5 |

|

6789 5 |

9 5 |

|

|

|

|

|

|

|

(см. разд. 2.1.5.3), то предпочтительнее применять гелий, так как его теплопроводность сильно отличается от теп* лопроводности большинства веществ, что обеспечивает более высокую чувствительность детектора, чем при ра* боте с более дешевым азотом. Детектор электронного за* хвата имеет большую чувствительность при работе с арго* ном и азотом, нежели с гелием. При использовании ДИП можно применять дешевый азот, так как влияние свойств газа*носителя на чувствительность детектора здесь мини* мально и т. д.

Баллоны с газами принято маркировать, как это при* ведено в табл. 2.

Редуктор (позиция 2 на рис. 6) понижает давление с 15 до 0,15–0,5 МПа. Входной манометр редуктора пока* зывает давление в баллоне, выходной — давление на вхо* де в блок подготовки газов.

ГЛАВА 2. ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ |

23 |

Блок подготовки газов (позиция 3 на рис. 6) включает

всебя:

1)систему очистки — фильтры, очищающие газ от пыли, и колонки с адсорбентом (молекулярные сита), очи* щающие газ от воды, масла и т. п.;

2)регуляторы расхода газа*носителя — они позволя* ют поддерживать определенную объемную скорость газа* носителя, протекающего через хроматографические ко*

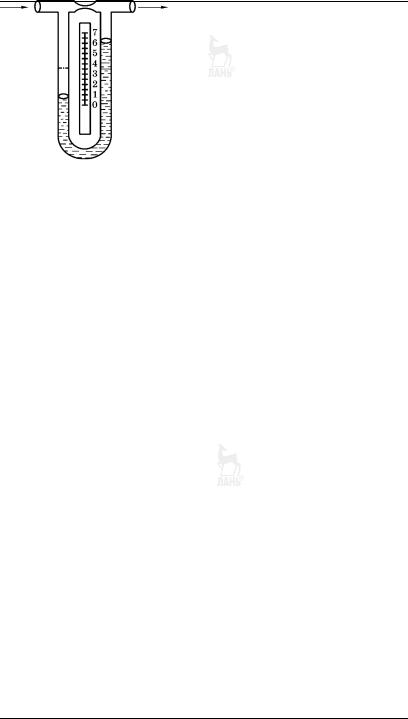

лонки. В отсутствие специальных цифровых устройств контроль осуществляют на выходе из хроматографа с помощью пенного расходомера (рис. 7). Для этого изме* ряют время прохождения мыльной пленкой определенно*

го объема бюретки расходомера.

Для измерения применяют также реометры (рис. 8). В них расход газа пропорционален разнице уровней рабо* чей жидкости в коленах реометра. Другим простым рас* ходомером является ротаметр, представляющий собой вертикальную трубку, незначительно расширяющуюся снизу вверх. В трубку помещают конический поплавок,

который всплывает при прохождении газа. Высота всплы* тия пропорциональна .

Очистка газов. Аргон обычно поставляют достаточно чистым, и он не нуждается в дополнительной очистке. Азот, применяемый в хроматографии, обычно имеет сте* пень чистоты, равную 99,99%, поэтому его также не сле* дует дополнительно очищать. То же относится и к гелию

Рис. 7 |

Рис. 8 |

Схема пенного расходомера |

Схема реометра |

24 |

В. Ю. КОНЮХОВ. ХРОМАТОГРАФИЯ |

при использовании катарометра или ДИП. Однако в слу* чае применения гелиевого ионизационного детектора газ не должен содержать даже следов примесей.

Присутствие примесей в газах обычно не влияет на сам процесс разделения, однако они могут оказывать вредное воздействие на неподвижную фазу в колонке. Так, кисло* род и водяной пар при температурах выше 100 С могут разлагать полигликоли, полиэфиры и некоторые силико* новые фазы, что приводит к изменению термостойкости и хроматографических свойств неподвижных фаз.

Для осушки газов обычно применяют молекулярные сита. Они обладают большой емкостью (до 30% от собст* венной массы), способностью адсорбировать воду даже при температурах выше температуры ее кипения и легко ре* генерируются.

Кислород, водород, СО2 обычно удаляют из газов с по* мощью каталитических реакций. Так, для очистки водо* рода или газов, содержащих водород, от следов кислорода систему пропускают через палладиевый катализатор, ра* ботающий уже при комнатной температуре. Образующая* ся при этом вода улавливается молекулярными ситами. Следы СО2, метана и других углеводородов удаляют с по* мощью медного или никелевого катализаторов, нагретых до 600 С.

2.1.2.УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВВОДА ПРОБЫ

Анализируемую смесь вводят в рабочую колонку хро* матографа. При подаче пробы смеси должно достигать* ся как можно меньшее ее разбавление газом*носителем, чтобы зона смеси, а далее — и зоны анализируемых ве* ществ занимали в колонке как можно меньший объем. Такие меры снижают размытость пиков на хроматограм* ме. С другой стороны, при введении пробы не должны резко изменяться условия хроматографирования (рабо* ты колонки и детектора).

Жидкую пробу вводят с помощью микрошприца (1– 10 мкл), прокалывая им резиновую мембрану — проклад/ ку инжектора в испарителе (рис. 9). Проба мгновенно ис*

ГЛАВА 2. ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ

паряется, подхватывается по* током газа*носителя и посту* пает на вход хроматографиче* ской колонки.

Для быстрого испарения пробы с целью получения уз* кой зоны вещества в колонке температура испарителя долж* на быть выше температуры ки* пения самого высококипяще* го компонента смеси на 30– 50 С.

Анализ твердых веществ проводят по описанной мето* дике, растворяя их в подходя* щем растворителе.

Ввод газовых проб осущест* вляют либо с помощью шпри* ца, либо с помощью крана*до* затора, схема которого показа* на на рис. 10. В обычном его положении анализируемая га* зовая смесь и газ*носитель дви* жутся в кране по независимым

25

Рис. 9

Схема испарителя:

1 — вход газа*носителя; 2 — про* кладка инжектора; 3 — шприц; 4 корпус испарителя; 5 хромато* графическая колонка.

Рис. 10

Схема, иллюстрирующая работу крана*дозатора:

1 — поток газа*носителя; 2, 3 — вход и выход потока анализируемой смеси; 4 — дозированная петля; 5 — поток газа*носителя через петлю; 6 — поток анализи* руемой смеси, минуя петлю.