2390

.pdf

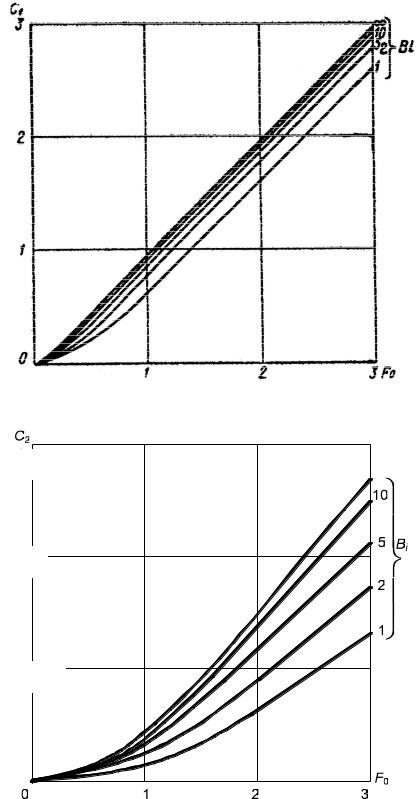

Рис. 2.5. Кривые С1 = f1(F0;Bi) для шара |

|

1,5 |

|

|

|

1 |

|

0,5 |

|

Рис. 2.6. Кривые C2 |

f2 (F0, Bi ) |

для неограниченной пластины |

|

49

1,5 |

|

1 |

0,5 |

|

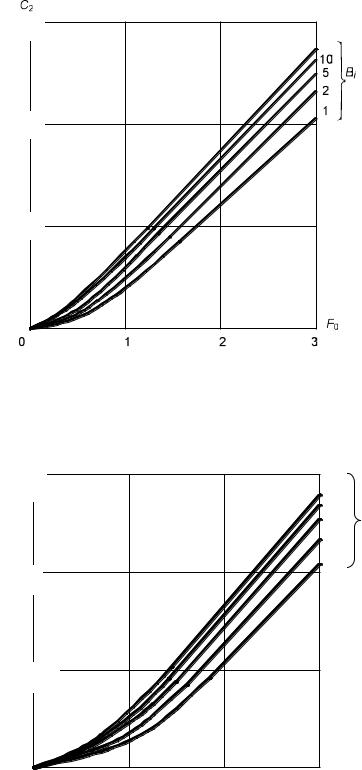

Рис. 2.7. Кривые C2 |

f2 (F0, Bi ) |

|

|

|

для неограниченного цилиндра |

|

|

|

С2 |

|

|

|

|

31,5 |

|

|

|

|

|

|

|

10 |

В |

|

|

|

5 |

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

1 |

|

21 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

F0 |

|

0 |

1 |

2 |

3 |

|

Рис. 2.8. Кривые C2 f2 (F0, Bi ) для шара

50

При изотермическом прогреве температура среды камеры постоянна и железобетонные или бетонные изделия прогреваются при постоянной температуре. В этом случае количество градусочасов, которое набирает изделие, определяем по формуле

|

|

из tиз из |

|

|

|

C3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

||

|

|

tиз tк R2 |

|

|

|

1,5 |

|

|

|

|

|

|

|

C3 , |

(2.14) |

|

|

|

1 |

|

|||

|

|

|

a |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

где |

C3 f3(F0,Bi) |

вычисляем |

из |

|

|

|

|

||||

1 |

|

|

2 |

Bi |

|||||||

графиков на рис. 9…11; tиз темпе- |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

ратура |

изотермического |

прогрева |

1 |

|

|

5 |

|

||||

изделия, °С; tк средняя температу- |

0,5 |

|

|

10 |

|

||||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

∞ |

|

|||||||

ра изделия в конце периода подъёма |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|||||||

температур, °С. |

|

|

|

|

0 |

1 |

2 |

F0 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

Рис. 2.9. Кривые |

C3 f3(F0,Bi ) |

|

|

|

|

|

|

|

для неограниченной пластины |

||

С3 |

|

|

|

|

С3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

0,5 |

|

|

|

Bi |

0,5 |

|

|

Bi |

|

|

|

2 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

5 |

|

|

|

10 |

|

|

|

|

10 |

|

|

|

∞ |

|

|

|

|

∞ |

0 |

1 |

2 |

F0 |

|

0 |

1 |

2 |

F0 |

3 |

|

3 |

||||||

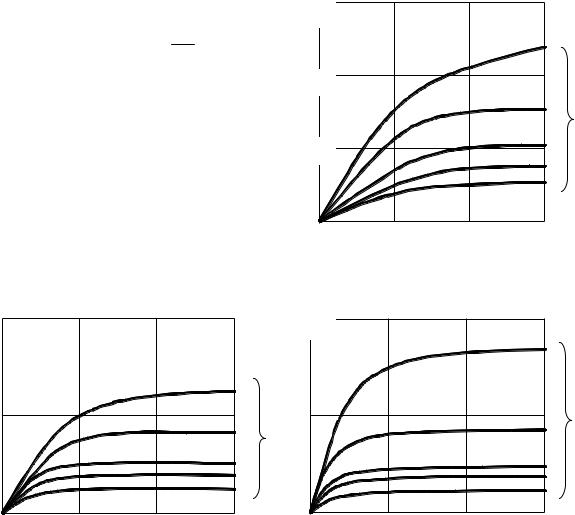

Рис. 2.10. Кривые C3 f3(F0,Bi ) |

Рис. 2.11. Кривые C3 f3(F0,Bi ) |

для неограниченного цилиндра |

для шара |

Пример 2.1. Определить удельную величину тепловыделения железобетонной панели R = 0,1 м на портландцементе марки 400, если известно:

количество цемента в 1 м3 бетона………………………….... Ц = 380 кг; водоцементное отношение…………………………………….. В/Ц = 0,5; начальная температура бетонной смеси…………………….... t0 = 15 С; скорость подъема температуры среды в камере.………….. b = 25 С/ч;

51

продолжительность подъёма температур…………………… под = 3 ч;

температура изотермической выдержки…………………..… tиз = 90 С; продолжительность изотермической выдержки…………….... из= 5 ч; средний за период нагрева коэффициент теплоотдачи…………………………………………… 1 58 Вт/(м2 С);

то же, за период изотермической выдержки……….. 1 81 Вт/(м2 С); коэффициент теплопроводности бетоннойсмеси….... 1,98 Вт/(м С);

плотность бетона свежеотформованной панели………. 2400 кг/м3;

удельная теплоёмкость бетона………………….… с = 1,05 кДж/(кг С).

Вычисляем коэффициент температуропроводности:

a |

3,6 |

|

1,98 3,6 |

0,0028 м2/ч. |

|

c |

1,05 2400 |

||||

|

|

|

Находим критерий Вi и F0 для периода подъема температур:

Bi |

R |

|

58 0,1 |

2,94, |

F0 |

a под |

|

0,0028 3 |

0,84. |

||

|

1,98 |

|

|

|

|

||||||

|

R2 |

0,12 |

|||||||||

По графикам (см. рис. 2.6) для полученных значений Вi и F0 находим величину С2 = 0,13, тогда количество градусочасов, которое наберёт панель, будет равно

|

|

|

|

|

bR2 |

|

|

|

|

|

|

|

25 0,12 0,13 |

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15 |

|

|

|

3 80,5 |

. |

|||

|

0 |

|

2 |

|

|

|

|

С ч. |

|||||||||

|

|

|

a |

|

|

ïîä |

|

|

0,0028 |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Определяем критерий Вi для периода изотермического прогрева:

Bi из R 81 0,1 4,1.

1,98

Вычисляем среднюю температуру панели в конце периода подъема температур по формуле (2.10), в которой С1 определяем по кривым (см.

рис. 2.3):

tк |

t0 |

|

bR2 |

С1 |

15 |

25 0,12 |

0,38 48,9 |

С. |

a |

|

|||||||

|

|

|

|

0,0028 |

|

|

||

Вычисляем критерий F0 |

для изотермического режима: |

|

||||||

52

F0 |

a |

из |

|

0,0028 |

5 |

1,39. |

R |

2 |

2 |

|

|||

|

|

0,1 |

|

|

||

По кривым (см. рис. 2.9) находим для F0 = 1,39 и Вi = 4,1 С3 =0,482. По формуле (2.14) вычисляем количество градусочасов для изотермического режима:

|

из |

t |

|

t |

из |

t |

к |

|

R2 |

C |

3 |

90 5 90 48,9 |

0,12 0,482 |

379 |

0С ч |

. |

|

|

|||||||||||||||

|

|

из из |

|

|

|

a |

|

0,0028 |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Общее количество градусочасов равно

под из 80,5 379 459,5 0С ч.

По номограмме (см. рис. 2.1) находим, что этому количеству градусочасов, марке цемента 400 и В/Ц = 0,5 соответствует тепловыделение

Qэ =238 кДж/кг.

Тепловыделение 1 м3 бетона будет равно

Qэбет QэЦ 238 380 90,44 103кДж.

2.3. Распределение температур и температурные перепады в бетонных и железобетонных изделиях в период подъёма температуры среды в тепловой установке

Цикл тепловлажностной обработки железобетонных изделий включает следующие этапы: подъём температуры паровоздушной среды (период подогрева), выдерживание изделий в камере при максимальной постоянной температуре (период изотермической выдержки), остывание изделий (период охлаждения).

Особое значение имеет расчёт температуры бетона в период подогрева, так как на этой стадии распределение температур по толщине бетона существенно влияет на его структурообразование, а также в процессе периода охлаждения, когда появляется опасность образования наружных трещин.

Температура в любой точке в любой момент времени с учётом тепловыделения определяется уравнениями:

– для неограниченной пластины

53

t x, t0 |

|

b m pi |

R2 |

2 x2 |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

b |

|

|

|

2 |

|

|||||

|

1 |

|

|

|||||||

|

|

2a |

|

|

Bi R |

|

|

|

||

|

|

|

b m pi R2 |

|

|

An |

|

|

|

|

x |

n2F |

|

|

|

|

|

|

|

n2F |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cos n |

|

|

|

|

|

e |

0 (tn |

t0 ) Ane |

0 ; |

|||||||||||||||||||

|

|

a |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

n 1 |

|

|

n |

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n 1 |

|

|

|

|||||||||||||

|

– для неограниченного цилиндра |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

t r, t0 b |

b m pi R |

2 |

2 r2 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

4a |

|

|

|

|

B |

|

|

|

2 |

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

b m p R2 |

|

|

A |

|

|

|

r |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

a |

i |

|

|

|

|

|

|

n |

|

I0 n |

|

|

|

|

e nF0 (tn t0) Ane nF0 ; |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

n 1 n2 |

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n 1 |

|

|

||||||||||||||||||

|

– для шара |

|

|

|

|

|

|

|

|

b m pi R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

r |

2 |

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t r, t0 b |

|

|

6a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 B |

|

R2 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

b m p |

R2 |

|

A |

R |

sin n |

r |

|

n2F |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n2F |

||||||||||||||||||

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

i |

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

e |

|

0 (tn |

t0 ) Ane |

0 , |

||||||||||||||||||

|

a |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

n 1 |

n |

|

r |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n 1 |

|

|

||||||||||||||

(2.15)

(2.16)

(2.17)

где x, r координаты точки рассматриваемого тела; An, n постоянные,

зависящие от формы тела и критерия Вi; I0 функция Бесселя первого рода нулевого порядка; m – удельное тепловыделение бетона, ºC/ч; Pi – интенсивность испарения влаги из бетона, кг/м2 ч.

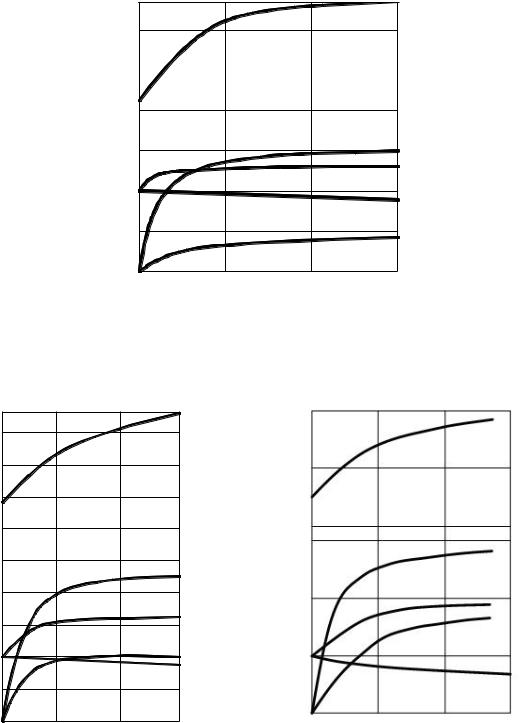

В данном решении число членов ряда может быть для практических расчётов ограниченным. При значениях критерия F0>0,2 можно ограничиться только первым членом ряда и соответственно значениями A1 и 1. При F0<0,2 достаточно взять первые два члена ряда и соответственно постоянные A1, A2 и 1, 2 . Значения этих постоянных в зависимости от Вi для неограниченной пластины, неограниченного цилиндра и шара приве-

дены на рис. 2.12…2.14.

54

μ,A |

|

|

μ2 |

|

|

|

|

|

|

4,0 |

|

|

|

|

3,0 |

|

|

|

|

1,5 |

|

|

|

μ1 |

|

|

|

|

А1 |

1,0 |

|

|

|

В1 |

|

|

|

|

|

0,5 |

|

|

|

А2 |

|

|

|

|

|

0 |

5 |

10 |

15 |

Вi |

|

||||

|

Рис. 2.12. Значения постоянных 1 , |

2 , |

||

|

A1, A2, В1 в зависимости от критерия Вi |

|||

|

для неограниченной пластины |

|

||

µ, А |

|

|

|

2 |

µ, А |

|

|

|

|

|

|

|

|

6,0 |

|

|

2 |

||

5,0 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

4,5 |

|

|

|

|

5,0 |

|

|

|

|

4,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3,5 |

|

|

|

|

4,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3,0 |

|

|

1 |

|

2,5 |

|

|

|

1 |

|

|

|

||

2,0 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

2,0 |

|

|

А1 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

1,5 |

|

|

|

А1 |

|

|

|

А2 |

|

1,0 |

|

|

|

А2 |

1,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

В1 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

В1 |

|

|

|

|

|

Вi |

0 |

5 |

10 |

Вi |

|

0 |

5 |

|

10 |

15 |

15 |

||||

|

|

|

|

|

|||||

Рис. 2.13. Значения постоянных |

Рис. |

2.14. |

Значения |

постоян- |

|||||

ных µ1, µ2, А1, А2, B1 |

в зависи- |

||||||||

µ1, µ2, А1, А2, B1 |

в зависимости от |

||||||||

мости от критерия Вi |

для шара |

||||||||

критерия Вi |

для неограниченного |

||||||||

цилиндра |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

55

В частном случае, если испарения влаги из бетона нет и начальная температура его равна температуре среды, т.е. ρi = 0; tн = t0, получаем:

– неограниченная пластина

t x, t0 b |

|

b m |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

2a |

|

|

|

|

|

B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

|

|

|||||

|

|

b m |

|

2 |

|

|

An |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

2F |

|

|

(2.18) |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cos n |

|

|

e |

|

|

|

|

|

n 0 |

; |

|

|

||||||||||||||||

|

a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

n 1 n2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

– неограниченный цилиндр |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

t r, t0 b |

|

b m |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

r |

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

4a |

|

|

|

|

|

|

B |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

b m |

A |

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

(2.19) |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

I0 n |

|

|

e |

nF0 ; |

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

a |

|

n 1 n2 |

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

– шар |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t r, t0 b |

|

b m |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

r |

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

4a |

|

|

|

|

|

|

|

|

B |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

|

|

|

||||

|

b m |

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

sin( n |

|

r |

) |

|

|

|

|

|

(2.20) |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

R2 |

|

An |

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

e n2F0 . |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

a |

|

|

n 1 n2 |

|

|

|

|

r |

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

В частном случае, когда испарение происходит только с верхней поверхности панели (панель находится в форме) и tн = t0, получаем

t x, t0 |

|

b m R2 |

2 x2 |

|

|||||

b |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

2a |

|

|

2 |

||||||

|

|

|

B |

R |

|

|

|||

|

|

|

|

i |

|

|

|

||

|

|

|

b m R2 A |

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

2 |

F |

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

n |

cos n |

|

|

|

|

e |

n |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

||||||||||||||

|

|

a |

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

n 1 n2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

x |

|

|

2 |

F |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B |

|

x |

|

|||||||

|

1 |

|

An cos n |

|

|

e |

n |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

i |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

2 n 1 |

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 1 Bi R |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

2 |

F0 |

|

|

|

|

(2.21) |

|||||||

|

|

|

|

|

Ak1sin |

|

k1 |

|

|

e |

|

k1 |

|

|

|

, |

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

k 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

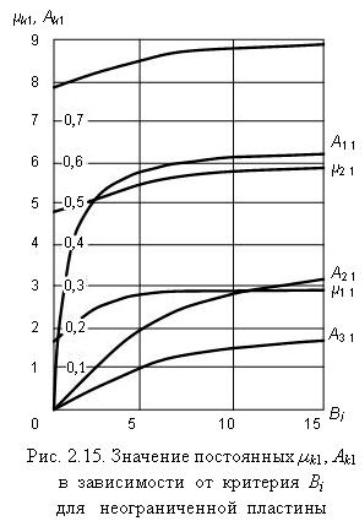

где – скрытая теплота испарения, кДж/кг; Аk1, µk1 – величины, зависящие от критерия Bi, определяемые по графикам на рис. 2.15.

56

Пример 2.2. Требуется определить температуру на поверхности и в середине (центре) железобетонной панели в конце периода подогрева в ямной камере, если известны следующие данные:

продолжительность периода подогрева……..…......................... τ1= 3 ч; начальная температура панели, равная начальной температуре среды…………..…….…......................................................... tн =t0=15 °С;

средний за 3 ч коэффициент теплообмена................. α =58 Вт/(м2 оС); коэффициент теплопроводности железобетона.........λ = 1,98 Вт/(м оС); удельная теплоёмкость железобетона ....................с =1,05 кДж/(кг оС); характерный размер панели, равный половине её

толщины .…. .…………………........................…..................…. R=0,1 м;

количество цемента марки 400 в 1 м3 бетонной смеси ….. Ц = 380 кг;

водоцементное отношение…………………………………..... В/Ц=0,5;

скорость подъёма температуры среды в камере …….….. b = 25 С /ч; плотность железобетона свежеотформованной панели...ρ =2400 кг/м3.

57

Вычисляем коэффициент температуропроводности:

a |

3,6 |

|

1,98 3,6 |

0,0028 м2/ч. |

|

c |

1,05 2400 |

||||

|

|

|

Находим критерий Bi и F0 для периода подъема температур:

B |

|

R |

|

|

58 0,1 |

2,94; |

||||

|

|

|

||||||||

i |

|

|

|

|

1,98 |

|

|

|

||

F0 |

а |

|

|

0,00278 3 |

0,834. |

|||||

R |

2 |

|

2 |

|

|

|||||

|

|

|

|

0,1 |

|

|

|

|||

По графикам (см. рис. 2.6) для полученных значений F0 и Bi находим величину С2 = 0,2. Подсчитываем величину т, характеризующую удельное тепловыделение цемента, по формуле

|

|

|

|

bR2 |

|

|

|

|

В |

0,44 |

|

bR2 |

|

|

||||

|

|

АЦ t0 |

|

|

C2 |

|

|

0,0023Qэ28 |

|

|

Ц t0 |

|

C2 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

a |

|

|

|

|

Ц |

|

|

a |

|

|

||||

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

c |

|

|

|

|

|

|

c |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,0023 420 0,50,44 380 15 |

25 0,1 |

|

0,2 |

|

|

|

|

|

|

||||||||

0,00278 |

|

|

|

|

(2.25) |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. |

|

|

|

|

|

|

|

|

0,84 2400 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Так как F0 > 0,2, то при подсчёте температуры панели можно ограничиваться только первым членом бесконечного ряда, входящего в формулу (2.15) и коэффициентами A1 и µ1. По графикам (см. рис. 2.12) находим,

что для Bi = 2,94 µ1 = 1,19, А1=1,21.

Подставляем известные значения величин в формулу (2.15) и при условии x = R получаем температуру поверхности панели:

|

|

|

b m R2 |

1 |

|

|

|

A1 |

cos 1 |

e |

2F0 |

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|||||

t R, t0 b |

|

a |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

; |

|||||||||||||||

|

|

|

|

Bi |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

25 3 0,12 |

1 |

|

|

|

1,21 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|||||||||

t R,3 15 25 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cos1,19 |

e |

1,19 |

0,834 |

61,2 оС. |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

0,00278 |

2,94 |

1,192 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

Температуру середины (центра) панели определяем по формуле |

||||||||||||||||||||||||||

(2.15) при условии х = 0: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

t 0, t0 b |

b m R |

2 |

1 |

|

|

1 |

|

|

A |

|

|

2 |

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

1 |

e |

nF0 |

; |

|

||||||||

|

|

a |

|

2 |

|

Bi |

2 |

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

58 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|