- •Электронная библиотека научной литературы по гуманитарным

- •Глава I. 19 русская жиопись периода

- •Глава III. 193 тринадцатый ек.

- •Глава IV. 225 четырнадцатый ек. «ноая

- •Глава V 401 пятнадцатый ек. Станоление

- •Глава VI 545 шестнадцатый ек.

- •Глава VII 661 жиопись XVII ека

- •7. Софийский собор в Киеве. Интерьер. ид на восток

- •20. Святительский чин. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

- •29. Благовещение у колодца.

- •40. Св. Дмитрий Солунский.

- •46. Архангел из «Благовещения».

- •47. Богоматерь из «Благовещения».

- •48. Лик Богоматери из Деисуса. Мозаика

- •55. «Спас Златая риза».

- •56. Апостолы Петр и Павел. Середина XI в.

- •64. Св. Мч. Димитрий Солунский.

- •67. Пророк Захария. Фреска Михайловского

- •68. Богоматерь из Благовещения. Фреска

- •70. Явление Христа апостолам на Тивериадском

- •76. Апостол Петр с предстоящими князем Ярополком, его женой Ириной и коленопреклоненной

- •91. Архангел из «Благовещения». Фреска северного

- •92. Богоматерь из «Благовещения». Фреска южного

- •93. Олхвы из «Рождества Христова». Фреска

- •95. Св. Кир. Фреска северного предалтарного

- •96. Неизвестный диакон. Фреска арки диаконника

- •118. Пророк Елисей.

- •127. Ангел из «ознесения».

- •139. Неизвестный святитель.

- •140. Неизвестный святитель.

- •142. Обручение Иосифа и Марии.

- •143. Иосиф ведет Марию в свой дом.

- •144. Диаконник Благовещенской церкви на Мячине («в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г. Схема росписи

- •145. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фреска

- •159. Ангел из ознесения.

- •160. Евангелист Иоанн.

- •161. Пророк Михей (?).

- •162. Неизвестная святая.

- •181. Апостол Иоанн из композиции

- •182. Апостол Андрей из композиции

- •183. Апостол Фома (Филипп ?) из композиции

- •184. Апостол Павел из композиции

- •187. Крещение. Клеймо западных врат

- •188. Несение одра Богоматери.

- •189. Покров Богоматери. Клеймо западных

- •190. Явление Троицы Аврааму. Клеймо южных

- •204. Спаситель. Деталь иконы «Деисусный чин». Начало XIII в. Гтг

- •217. Спас седержитель.

- •228. Евангелисты Лука и Марк. Миниатюра Спасского Евангелия апракос.

- •233. Богоматерь Умиление (Страстная). торая половина XIII в.

- •234. Св. Мученик Евстафий и равноапостольная Фекла. Оборотная сторона двусторонней иконы.

- •250. Богоматерь Максимовская. Около 1299-1305 гг.

- •263. «Давид царь составляет Псалтирь».

- •264. «Давид царь пишет Псалтирь».

- •265. Явление Христа женам-мироносицам.

- •269. Праведная Сарра. Деталь иконы

- •270. Ангел. Деталь иконы «Троица етхозаветная».

- •274. Спас Нерукотворный; Христос во гробе.

- •279. Евангелист Лука. Миниатюра новгородского

- •280. Евангелист Лука. Деталь Царских врат с

- •1340-Е гг. Из собрания н.П.Лихачева. Грм

- •335. Св. Воин (Нестор ?).

- •348. Апостол Петр. Из деисусного чина

- •349. Богоматерь. Из деисусного чина

- •350. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •351. Архангел Гавриил. Из деисусного чина

- •358. Иоанн Предтеча - Ангел пустыни, с житием. Конец XIV в. Из села Городище близ Коломны. Гтг

- •377. Пророк Давид. Деталь миниатюры новгородской Псалтири («Псалтири Ивана Грозного»). Конец XIV в. Ргб, ф. 304, Троицк., ш/7, Муз. 8662

- •422. Крещение. Около 1410-1411 гг. Из праздничного ряда иконостаса Успенского собора во ладимире. Грм

- •436. Апостол Иуда. Миниатюра Апостола из

- •437. Апостол Павел. Миниатюра Апостола из

- •462. Дионисий с сыновьями. Акафист Богоматери.

- •505. Чудо от иконы Богоматери Знамение. XV в. Новгородский музей

- •533. Апостол Марк. Около 1444 г. Из деисусного

- •541. Сретение. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •546. Троица. Рубеж XV-XVI вв. Гтг

- •552. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •586. Интерьер паперти трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. Росписи 1540-х гг.

- •587. Древо Иессеево. Росписи трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. 1540-е гг.

- •589. Апокалиптический ангел. Роспись собора

- •590. Св. Кирик. Роспись собора Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в Можайске. 1550-е гг.

- •594. «Достойно есть...». Около 1560 г. Из Соловецкого монастыря. Музей-заповедник «Московский Кремль»

- •599. Фигура Ивана Грозного из композиции

- •622. Два клейма из «Хождения Троицы».

- •1601 Г. Сергиево-Посадский музей

- •12. Апостол Павел. Мозаика барабана. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

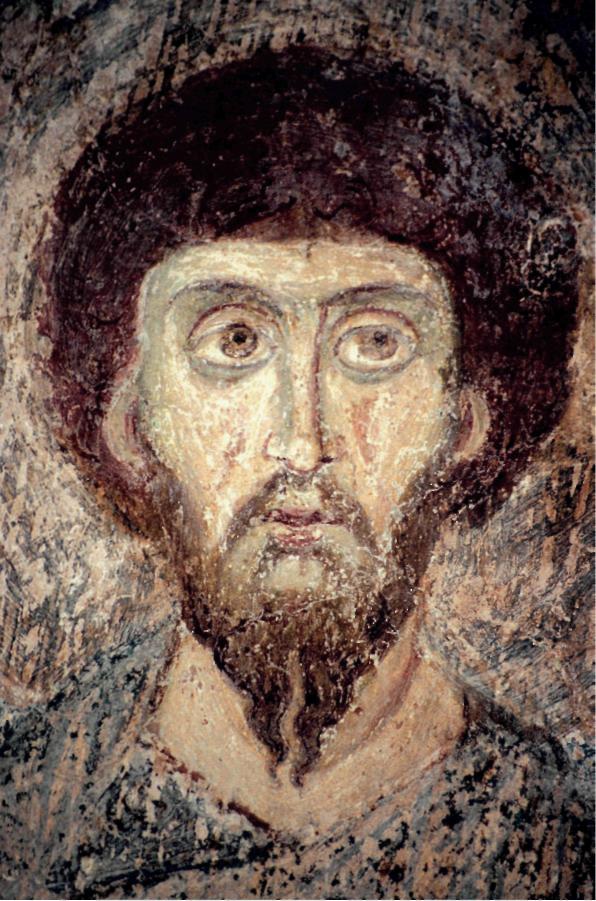

- •151. Христос Иерей. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода.

- •222. Илия пророк в пустыне, с житием. XIII в. Из погоста ыбуты. Гтг

- •388. Свв. Мученицы Параскева, арвара и Ульяна. Конец XIV в. Гтг

- •432. Начальный лист Евангелия от Луки. Евангелие тетр. Около 1400 г.

- •532. Три святителя и Параскева Пятница. Первая четверть XV в. Гтг.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •«Единородный Сыне...». Деталь клейма «Четырехчастной» иконы. Благовещенский собор Московского Кремля. 1547-1551 гг.

- •653. Болезнь сына сонамитянки. Сцена из цикла чудес пророка Елисея. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680-1681 гг.

- •666. Беседа преподобного арлаама с индийским царевичем Иоасафом.

- •113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 б

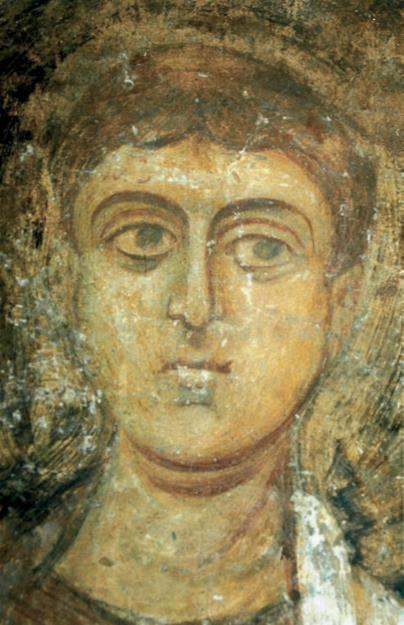

29. Благовещение у колодца.

Фреска Иоакимо-Аннинского придела.

Софийский собор Киева. 1040-е гг.

начинался на сводах северной ветви под-купольного креста, затем переходил в южную и западную ветви, после чего спускался в два нижних регистра на стенах, где также описывал два полных круга. На сводах должны были располагаться утраченные ныне начальные сцены Евангельского цикла - «Рождество Христово», «Сретение», «Крещение», «Преображение», «оскрешение Лазаря» и «ход в Иерусалим». Эти композиции полностью утрачены и точное их расположение на сводах неизвестно. С уверенностью можно говорить лишь о мозаическом «ознесении», фрагменты которого сохранились в своде вимы. ыделение главных сюжетов Евангельского повествования на сводах храма, а также расположение «ознесения» в алтарном своде, традиционно и встречается во многих византийских памятниках этого периода.

Однако остальные сохранившиеся сцены Евангельского цикла, где акцент сделан на страстях Христа, представляют

I.qxd 17.02.2007 17:53 Page 40

40

ГЛАА I

собой явление, чрезвычайно редкое для византийского искусства XI столетия. Так, в южном и северном люнетах располагаются соответственно «Распятие», а также «Христос перед Каиафой» и «Отречение Петра». Еще одна или две сцены находились в люнете разрушенной западной стены. Далее повествование «страстного» цикла переходит в нижний регистр, где оно занимает плоскость стен над пролетами арок первого этажа, то есть ниже уровня хор, и плавно перетекает в рассказ о событиях «по оскресении». Здесь представлено «Сошествие во ад» (илл. 26), «Явление Христа женам мироносицам», «Уверение Фомы», «Отослание апостолов на проповедь» (илл. 27) и «Сошествие Св. Духа».

Совершив три круга по ветвям подку-польного креста, повествование последовательно и строго хронологически раскрывает перед зрителем все события земной

жизни Христа, в которых акцент сделан на жертве Спасителя. Евангельский рассказ отличается подробностью и нарра-тивностью, что, конечно же, объясняется ориентацией фресковой декорации на непросвещенную русскую паству. то же время, особое выделение «страстной» темы раскрывало перед зрителем евангельские события как прообраз литургии, что вновь демонстрирует нам злободневность программы Софии Киевской, в которой нашли отражение актуальные темы византийского богословия. Пафос христианского просветительства и утверждения Церкви Христовой вновь звучит в завершающих сценах этого цикла - «Отослании апостолов на проповедь» и «Сошествии Св. Духа». Эти завершающие сцены приобретают особую значимость в контексте недавнего крещения Руси, опосредованно указывая на приобщение русского народа к содружеству селенской Церкви.

I.qxd 17.02.2007 17:53 Page 41

КИЕСКАЯ РУСЬ. КОНЕЦ

СЕРЕДИНА XI ЕКА

41

Четыре боковых апсиды Софийского собора имеют свою тематику росписей, которая определяется посвящением расположенных здесь приделов, и в совокупности представляет собой редчайшее сочетание повествовательных циклов. Тема апостольского служения вновь звучит в росписях жертвенника, которые посвящены деяниям апостолов Петра и Павла в соответствии с расположением здесь Петропавловского придела. Здесь определяются такие сюжеты, как «Проповедь Петра», «Крещение в доме сотника Кор-нилия», «Изведение Петра из темницы», «стреча Петра и Павла». Сцены располагаются несколькими регистрами и плотно заполняют пространство высокой и узкой боковой апсиды, а их прочтение затрудняется плохой сохранностью живописи.

апсиде дьяконника, где находится Иоакимо-Аннинский придел, разворачивается Богородичный цикл, основанный на тексте Протоевангелия Иакова и подробно иллюстрирующий события из

I.qxd 17.02.2007 17:53 Page 42

42

ГЛАА I

жизни праотец Иоакима и Анны, а также детства Марии. Живопись здесь сохранилась значительно лучше и сюжеты в целом реконструируются. Протоеван-гельский цикл разворачивается перед нами во всей своей полноте и подробности. Здесь показана история родителей Богоматери, их молитвы о разрешении бесплодия, явление им ангела, а также «Зачатие» и «Рождество Богоматери». Далее следуют сцены из детства и юности Марии -«ведение во храм», «ручение Марии кокцина и пурпура» (илл. 28) и «Обручение». Цикл завершается сценами «Благовещение у колодца» (илл. 29), «Благовещение» (илл. 30) и «стреча Марии и Елизаветы» (илл. 31).

Росписи двух боковых приделов определялись посвящением этих помещений Георгию Победоносцу (северный придел) и архистратигу Михаилу (южный придел). ероятно, выбор посвящения был продиктован ктиторским заказом, поскольку архангел Михаил особо почитался как покровитель великокняжеского рода,

тогда как св. Георгий являлся небесным патроном князя Ярослава ладимировича, принявшего в крещении имя Георгия. Эти помещения значительно ниже трех центральных апсид, поэтому и повествование здесь значительно сокращено. Обе конхи занимают величественные поясные изображения св. Георгия (илл. 32) и архангела Михаила, а на сводах и стенах приделов, перемежаясь фигурами отдельных святых, показаны сцены их деяний. сохранившихся житийных сценах Георгия сделан акцент на мученическом подвиге Георгия, добровольно принявшего мученическую смерть за новую веру («Св. Георгий исповедует веру перед Диоклетианом», «Св. Георгий благословляет св. Екатерину»). Деяния архангела Михаила содержат довольно полный цикл сюжетов, редко встречающихся в монументальной живописи. Акцент повествования сделан здесь на сценах, подчеркивающих роль Архистратига как посланника небес, исполнителя Божественного промысла и защитника рода человеческого. Это - «Изгнание

I.qxd 17.02.2007 17:53 Page 43

КИЕСКАЯ РУСЬ. КОНЕЦ

СЕРЕДИНА XI ЕКА

43

сатаны», «Борьба Иакова с ангелом» (илл. 33), «Явление архангела алааму», «Явление архангела Захарии», «Явление архангела Иисусу Навину». целом росписи пределов Софийского собора еще раз подчеркивают повествовательный характер всей декорации, что было обусловлено ее просветительским пафосом.

Часть сюжетов евангельского повествования вынесена на хоры, что вновь возвращает нас к литургической тематике, которая, как было показано выше, является приоритетной в программе Софии Киевской. Здесь представлены различные сюжеты, которые истолковываются как прообразы евхаристии, явленные в событиях етхого Завета и деяниях Христа. На южной и северной стенах хор расположены изображения «Тайной вечери», на которой Христос установил таинство евхаристии, и «Брак в Кане Галилейской», где совершенное Христом чудо претворения воды в вино истолковывалось как прообраз евхаристического

претворения вина в кровь Христову. Рядом с ними сохранились сцены истории явления Троицы Аврааму, а также «Три отрока в пещи огненной» - сюжеты, являющиеся наиболее устойчивыми ветхозаветными прообразами евхаристии. Такая акцента-ция евхаристической тематики, очевидно, была связана с тем, что хоры являлись местом, где принимала причастие великокняжеская семья.

Косвенным подтверждением такого объяснения является знаменитый групповой портрет великокняжеской семьи, который некогда занимал средний уровень стен по периметру западной ветви подкупольного креста, находясь в одном уровне с нижним регистром евангельских сцен. Эта ктиторская композиция занимала одно из самых заметных мест в системе росписи Софийского собора, над которым открывались центральные пролеты хор, где и должны были присутствовать члены великокняжеской семьи. Более того, изображение княжеской

I.qxd 17.02.2007 17:53 Page 44

44

ГЛАА I

35. Неизвестный диакон. Фреска алтарной части. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

семьи расположено прямо напротив «Причащения апостолов» алтарной апсиды, чем еще раз подчеркивается литургический подтекст группового портрета. Эта часть росписи, несомненно, представляет собой огромный исторический интерес, поскольку здесь изображена семья князя Ярослава ладимировича, при котором и строилась София Киевская.

Фреска сильно пострадала от многочисленных переделок собора и поновле-ний. Так, при разборке западной стены была уничтожена центральная часть композиции с изображением Спасителя на троне, Которому князь Ярослав ладимирович и его жена Ирина подносят модель храма. Тем не менее, состав композиции достаточно точно восстанавливается благодаря рисунку с этого сюжета, сделанному в 1651 г. голландским художником Адрианом ван естерфельдом (илл. 34).

Исследователи сходятся в едином мнении, что здесь была изображена традиционная ктиторская композиция, где члены великокняжеской семьи, возглавляемые князем Ярославом и его женой, в сопровождении четырех сыновей и четырех дочерей, подносили восседающему на троне Христу модель Софийского собора. Подобные ктиторские композиции были широко распространены в византийском искусстве, но примечательной особенностью киевской фрески является значительная площадь портрета, его исключительное положение напротив центральной апсиды и многочисленность представленных здесь персонажей, что не находит аналогий ни в одном из известных памятников византийского мира. Очевидно, заказывая изображение всей своей семьи, князь Ярослав усматривал в этом определенный смысл. Столь полное представительство его рода в молитвенном обращении ко Христу, показанное «от мала до велика», как будто подразумевает за собой весь новообращенный русский народ, который соединяется с христианами всего мира в их молитве, обращенной к Спасителю.

Тема приобщения русского народа ко селенской Церкви, столь важная для программы Софийского собора, вновь находит мощное выражение в изображениях сонма святых, фигуры которых заполняют буквально все свободные от сюжетных композиций места архитектурных плоскостей. Фигуры святых или погрудные изображения в прямоугольных рамах или медальонах занимают все своды арок нижнего этажа и хор, грани многочисленных крещатых столбов, откосы окон и просветных арок, простенки и купола боковых барабанов на хорах. целом в декорации Софийского собора насчитывалось около 800 единоличных фигур, значительная часть которых дошла до нас. Перед зрителем предстает весь гигантский опыт церковной жизни, отраженный в образах святых, прославивших церковь своими подвигами - мучеников и святителей, апостолов

I.qxd 17.02.2007 17:53 Page 45

КИЕСКАЯ РУСЬ. КОНЕЦ

СЕРЕДИНА XI ЕКА

45

и святых жен, целителей и проповедников, пророков и преподобных.

структуре распределения святых прочитывается определенная иерархическая система, столь характерная для средневекового общества и сознания, и в то же время в сочетании различных персонажей можно усмотреть волю заказчиков росписи. Так, в пространстве всех пяти апсид, на откосах столбов и в нижних зонах придельных помещений, в

основном изображены св. епископы и дьяконы, которые дополняют мозаичный святительский чин алтаря, расширяя представительство священнослужителей в росписи Софийского собора до масштабов вселенской иерархии (илл. 35). пространстве других частей храма состав святых оказывается более пестрым, но и здесь прослеживаются определенные закономерности, связанные, в основном, с тем, где во время богослужения

I.qxd 17.02.2007 17:53 Page 46

46

ГЛАА I

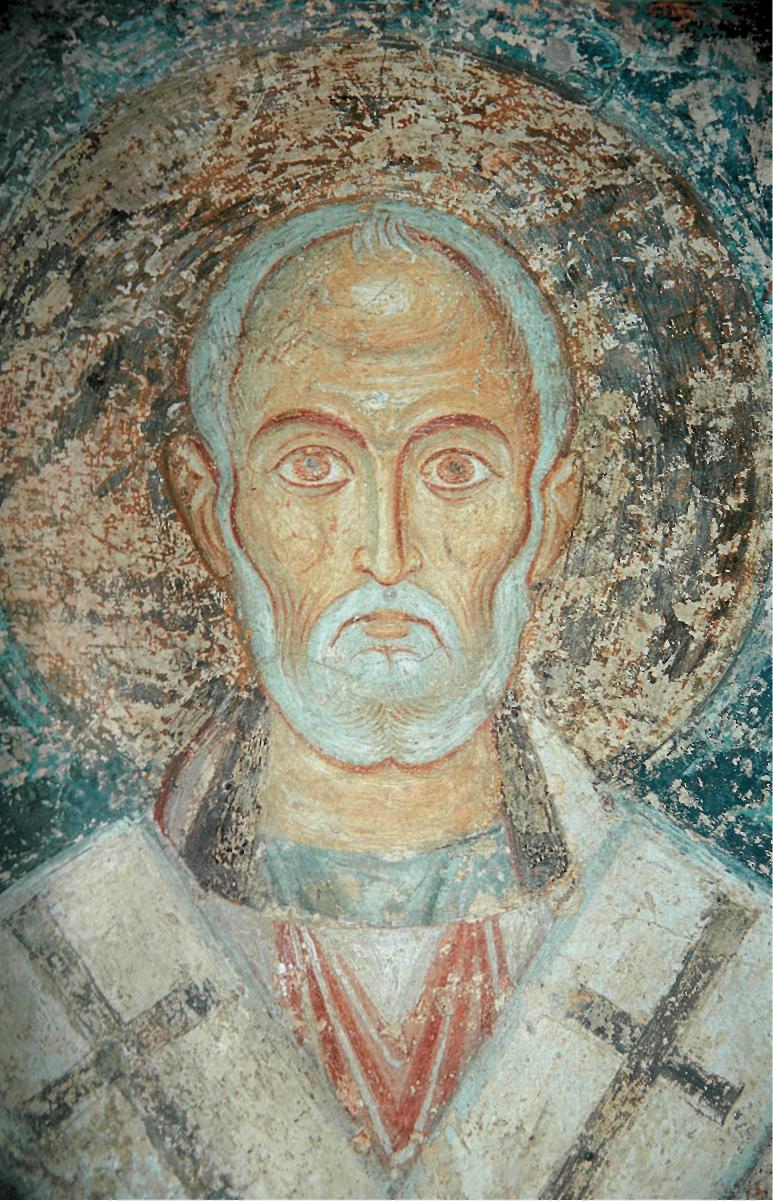

37. Св. Николай Чудотворец. Фреска юго-западного объема под хорами. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

I.qxd 17.02.2007 17:53 Page 47

КИЕСКАЯ РУСЬ. КОНЕЦ X - СЕРЕДИНА XI ЕКА

47

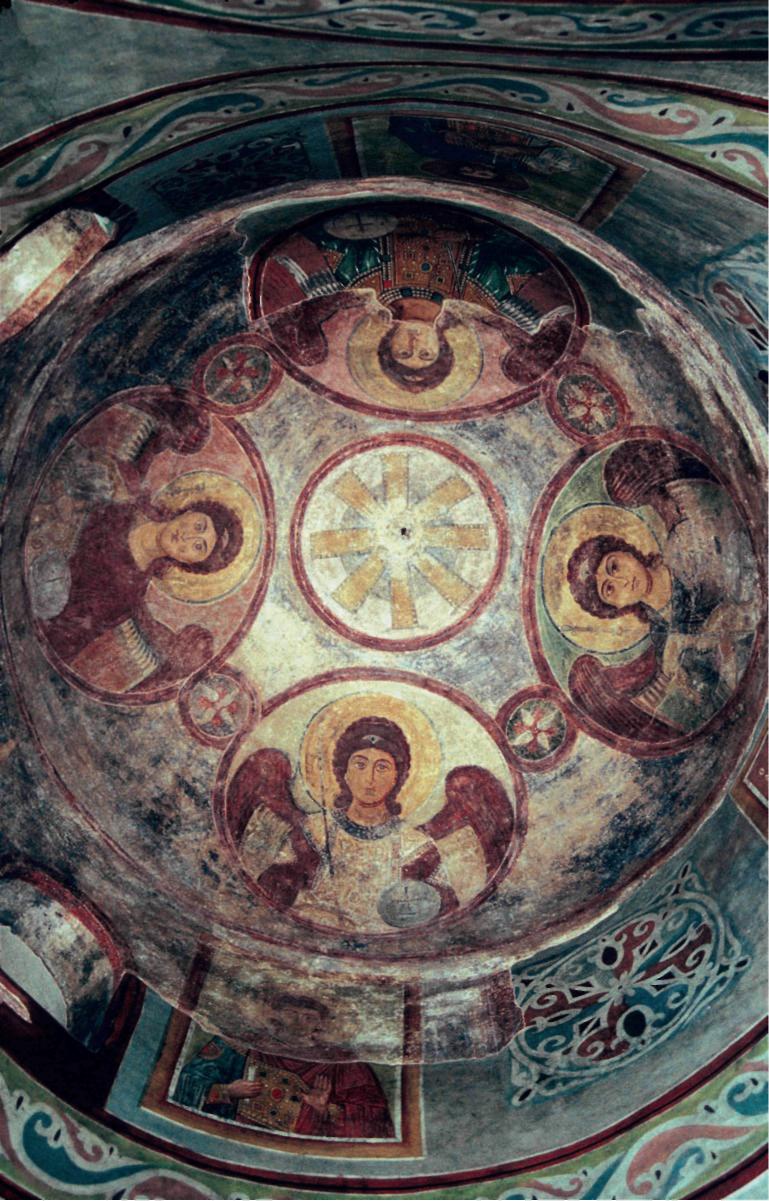

38. Ангельский чин. Юго-западный купол хор. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

I.qxd 17.02.2007 17:53 Page 48

48

ГЛАА I

39. Св. целитель. Фреска южной ветви подкуполь-ного креста. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.