- •Электронная библиотека научной литературы по гуманитарным

- •Глава I. 19 русская жиопись периода

- •Глава III. 193 тринадцатый ек.

- •Глава IV. 225 четырнадцатый ек. «ноая

- •Глава V 401 пятнадцатый ек. Станоление

- •Глава VI 545 шестнадцатый ек.

- •Глава VII 661 жиопись XVII ека

- •7. Софийский собор в Киеве. Интерьер. ид на восток

- •20. Святительский чин. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

- •29. Благовещение у колодца.

- •40. Св. Дмитрий Солунский.

- •46. Архангел из «Благовещения».

- •47. Богоматерь из «Благовещения».

- •48. Лик Богоматери из Деисуса. Мозаика

- •55. «Спас Златая риза».

- •56. Апостолы Петр и Павел. Середина XI в.

- •64. Св. Мч. Димитрий Солунский.

- •67. Пророк Захария. Фреска Михайловского

- •68. Богоматерь из Благовещения. Фреска

- •70. Явление Христа апостолам на Тивериадском

- •76. Апостол Петр с предстоящими князем Ярополком, его женой Ириной и коленопреклоненной

- •91. Архангел из «Благовещения». Фреска северного

- •92. Богоматерь из «Благовещения». Фреска южного

- •93. Олхвы из «Рождества Христова». Фреска

- •95. Св. Кир. Фреска северного предалтарного

- •96. Неизвестный диакон. Фреска арки диаконника

- •118. Пророк Елисей.

- •127. Ангел из «ознесения».

- •139. Неизвестный святитель.

- •140. Неизвестный святитель.

- •142. Обручение Иосифа и Марии.

- •143. Иосиф ведет Марию в свой дом.

- •144. Диаконник Благовещенской церкви на Мячине («в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г. Схема росписи

- •145. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фреска

- •159. Ангел из ознесения.

- •160. Евангелист Иоанн.

- •161. Пророк Михей (?).

- •162. Неизвестная святая.

- •181. Апостол Иоанн из композиции

- •182. Апостол Андрей из композиции

- •183. Апостол Фома (Филипп ?) из композиции

- •184. Апостол Павел из композиции

- •187. Крещение. Клеймо западных врат

- •188. Несение одра Богоматери.

- •189. Покров Богоматери. Клеймо западных

- •190. Явление Троицы Аврааму. Клеймо южных

- •204. Спаситель. Деталь иконы «Деисусный чин». Начало XIII в. Гтг

- •217. Спас седержитель.

- •228. Евангелисты Лука и Марк. Миниатюра Спасского Евангелия апракос.

- •233. Богоматерь Умиление (Страстная). торая половина XIII в.

- •234. Св. Мученик Евстафий и равноапостольная Фекла. Оборотная сторона двусторонней иконы.

- •250. Богоматерь Максимовская. Около 1299-1305 гг.

- •263. «Давид царь составляет Псалтирь».

- •264. «Давид царь пишет Псалтирь».

- •265. Явление Христа женам-мироносицам.

- •269. Праведная Сарра. Деталь иконы

- •270. Ангел. Деталь иконы «Троица етхозаветная».

- •274. Спас Нерукотворный; Христос во гробе.

- •279. Евангелист Лука. Миниатюра новгородского

- •280. Евангелист Лука. Деталь Царских врат с

- •1340-Е гг. Из собрания н.П.Лихачева. Грм

- •335. Св. Воин (Нестор ?).

- •348. Апостол Петр. Из деисусного чина

- •349. Богоматерь. Из деисусного чина

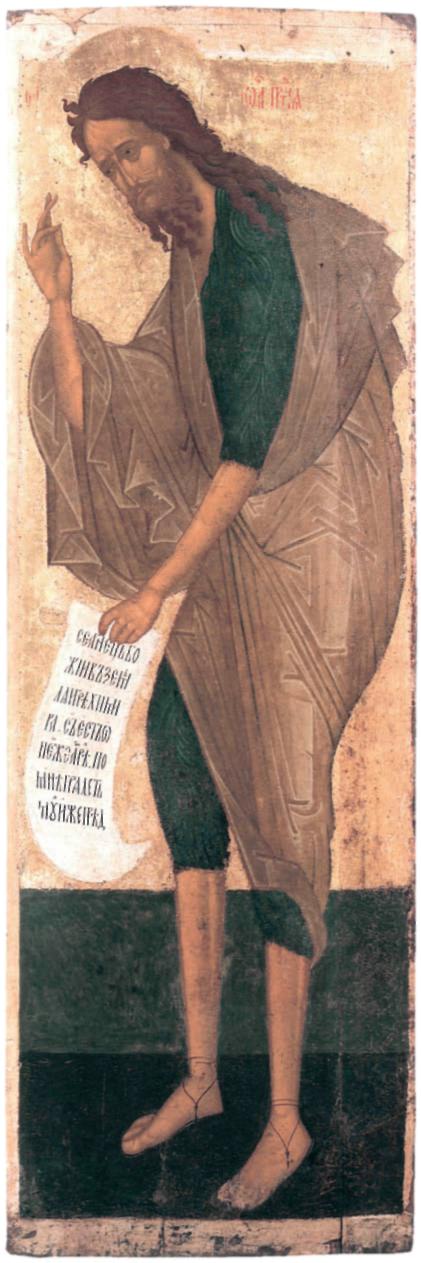

- •350. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •351. Архангел Гавриил. Из деисусного чина

- •358. Иоанн Предтеча - Ангел пустыни, с житием. Конец XIV в. Из села Городище близ Коломны. Гтг

- •377. Пророк Давид. Деталь миниатюры новгородской Псалтири («Псалтири Ивана Грозного»). Конец XIV в. Ргб, ф. 304, Троицк., ш/7, Муз. 8662

- •422. Крещение. Около 1410-1411 гг. Из праздничного ряда иконостаса Успенского собора во ладимире. Грм

- •436. Апостол Иуда. Миниатюра Апостола из

- •437. Апостол Павел. Миниатюра Апостола из

- •462. Дионисий с сыновьями. Акафист Богоматери.

- •505. Чудо от иконы Богоматери Знамение. XV в. Новгородский музей

- •533. Апостол Марк. Около 1444 г. Из деисусного

- •541. Сретение. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •546. Троица. Рубеж XV-XVI вв. Гтг

- •552. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •586. Интерьер паперти трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. Росписи 1540-х гг.

- •587. Древо Иессеево. Росписи трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. 1540-е гг.

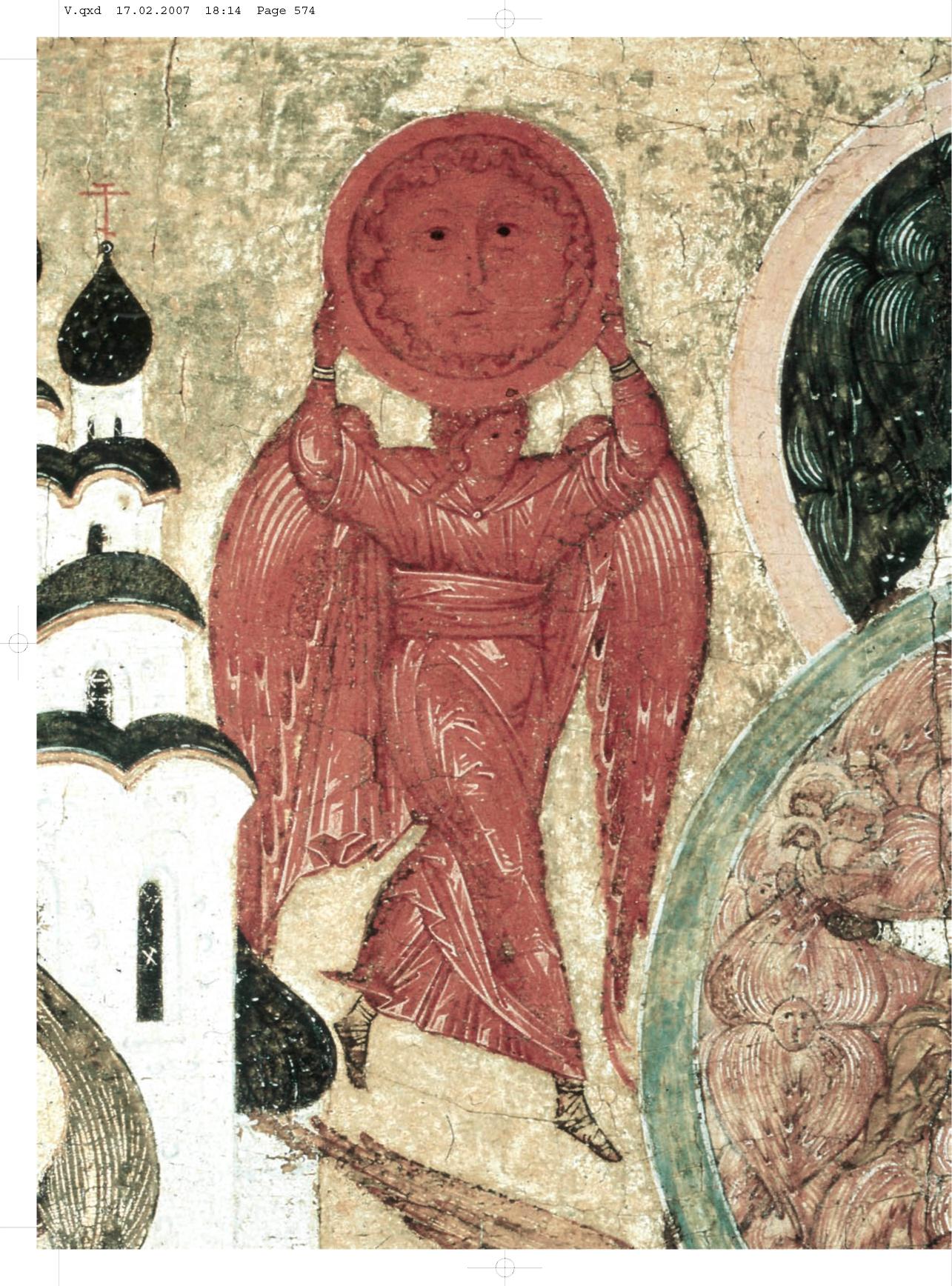

- •589. Апокалиптический ангел. Роспись собора

- •590. Св. Кирик. Роспись собора Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в Можайске. 1550-е гг.

- •594. «Достойно есть...». Около 1560 г. Из Соловецкого монастыря. Музей-заповедник «Московский Кремль»

- •599. Фигура Ивана Грозного из композиции

- •622. Два клейма из «Хождения Троицы».

- •1601 Г. Сергиево-Посадский музей

- •12. Апостол Павел. Мозаика барабана. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

- •151. Христос Иерей. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода.

- •222. Илия пророк в пустыне, с житием. XIII в. Из погоста ыбуты. Гтг

- •388. Свв. Мученицы Параскева, арвара и Ульяна. Конец XIV в. Гтг

- •432. Начальный лист Евангелия от Луки. Евангелие тетр. Около 1400 г.

- •532. Три святителя и Параскева Пятница. Первая четверть XV в. Гтг.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •«Единородный Сыне...». Деталь клейма «Четырехчастной» иконы. Благовещенский собор Московского Кремля. 1547-1551 гг.

- •653. Болезнь сына сонамитянки. Сцена из цикла чудес пророка Елисея. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680-1681 гг.

- •666. Беседа преподобного арлаама с индийским царевичем Иоасафом.

- •113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 б

546. Троица. Рубеж XV-XVI вв. Гтг

V.qxd 17.02.2007 18:14 Page 573

ПЯТНАДЦАТЫЙ ЕК. СТАНОЛЕНИЕ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

573

(илл. 542, 543), выдают руку опытнейших художников, которые в быстрой технике фрески сумели достичь иконной тщательности в проработке живописных форм. Прекрасное понимание пропорций, безукоризненное владение рисунком, тончайшая цветовая нюансировка, создающая при традиционно сдержанном псковском колорите цветовые градации удивительной изысканности и красоты, - все это ясно свидетельствует об истинном расцвете псковской фрески в середине XV столетия. то же время, здесь отчетливо проявляется тенденция к созданию более камерного образа, что находит продолжение в современных мелетовским росписям памятниках иконописи.

«Рождество Христов» из Опочки (Псковский музей, илл. 544) создано одновременно росписям Успенской церкви и, не исключено, одним из мастеров, участвовавших в декорации этой церкви - настолько близки приемы письма ликов и другие детали. Музыкальная ритмичность композиции, в целом свойственная псковской иконописи, проявляется в этой иконе с особой силой. Повествование событий Рождества Христа представлено отдельными фигурками - волхвов, служанок, омывающих Младенца, спящего Иосифа с явившимся ему ангелом, пастухов. се персонажи показаны на широком фоне горок, представляя собой замкнутые группы, которые, как аккорды, объединены между собой единой мелодической линией повествования и сливаются в едином гимне, который поется сонмом ангелов, славящих чудесное Рождение Спасителя.

Утонченность и миниатюрность, свойственные «Рождеству», проявляются в целом ряде псковских икон, созданных в этот период. Одним из ярких примеров является небольшая иконка, иллюстрирующая посвященный Богородице литургический гимн «О Тебе радуется» (ГТГ, илл. 545). центре композиции изображена тронная Богоматерь с Предвечным Младенцем, Которая представлена

на фоне храма - прообраза Небесного Иерусалима, и в окружении райского сада. Ее славословят сонмы святых и ангелов, которые окружают Ее престол симметрично расположенными группами. Среди святых в нижней части иконы выделяется фигура Иоанна Дамаскина со свитком в руках - автора этого гимна. Этот сюжет становится одним из самых популярных в русской живописи с конца XV в., и весьма примечательно, что его схема впервые появляется в псковском искусстве. Так Псков в очередной раз заявляет себя законодателем русской иконографии.

иконе «О Тебе радуется» уже ощущается высокая степень стилизации художественных приемов, которая в памятниках рубежа XV-XVI столетий проявится с еще большей силой. этом отношении показательна одна из известнейших псковских икон с изображением «Троицы» или «Гостеприимства Авраама», то есть такого иконографического варианта этого сюжета, когда трапезе ангелов прислуживают Авраам и Сарра (ГТГ, илл. 546). Эта тема и данный иконографический тип были особенно популярны во Пскове, который издавна назывался «домом Троицы», в соответствии с посвящением св. Троице древнего псковского кафедрала. Данный извод «Троицы» с изокефальным построением композиции, часто повторяемый в псковских памятниках, очевидно, воспроизводит древний и особо почитаемый, но не дошедший до нас образ «Св. Троицы», хранившийся в Троицком соборе Пскова. Наряду с чисто псковскими чертами, в иконе отчетливо звучит влияние московского искусства, выражающееся в удлиненности пропорций, изысканности постановки фигур, плавности очертаний и успокоенной ритмичности композиции. Икона «Троица» свидетельствует о постепенном проникновении в псковскую художественную среду эстетических идеалов столичного искусства круга Дионисия.

Глаа VI

Шестнадцатый ек. Жиопись русского царста

эпохи Асилия III, Иана Грозного

и его преемников

XVI столетие стало для России временем окончательного утверждения монархического строя, что сопровождалось великими победами и свершениями, и не менее впечатляющими поражениями и трагедиями. Ни одна из предшествующих эпох в русской истории не наполнена таким количеством противоречий, порожденных самим русским обществом, и тех исторических обстоятельств, которые пришлось пережить Русскому государству в период правления последних Рюриковичей. Небывалое расширение территории России на восток, завоевание Казанского и Астраханского ханств, освоение гигантских просторов Сибири, создание мощнейшего государства соседствовали с произволом властей и ужасами опричнины, которые несли за собой горе и смерть. Осознание богоизбранности нового русского царства, которое теперь воспринималось как единственный и истинный оплот православия, величие и помпезность царских обрядов уживались с моральной деградацией и распущенностью царского окружения. се это в конце XVI в. привело к ситуации стагнации и политического кризиса, вылившегося в начале XVII столетия в иностранную интервенцию и страшное разорение страны.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы, закончившееся при Иване III и асилии III, таило в себе множество самых различных проблем, что предопределило драматичный и

противоречивый ход истории XVI столетия. Эти противоречия эпохи в сконцентрированной форме нашли выражение в лице самого Ивана Грозного (1530-1584), личность которого, несомненно, определила ход развития русской истории в XVI столетии. Смерть великого князя асилия III, последовавшая в 1533 г., оставила страну практически без высшей власти. Его единственный наследник - Иоанн IV, будущий царь Иван Грозный - был всего трех лет от роду, и власть оказалась в руках его матери и регентши Елены Глинской. Иван рос в обстановке всеобщей подозрительности, мести и заговоров, что в конечном результате сильнейшим образом повлияло на его мировоззрение и характер, а вместе с тем и на судьбу всего Русского государства. Ситуация усугубилась со смертью Елены Глинской в 1538 г. и приходом к власти так называемой «Семибоярщины», представлявшей собой совет самых видных бояр России. Каждый боярский род стал отстаивать свои корпоративные интересы, и крупнейшее государство Европы, только что обретшее централизованную структуру, оказалось на грани развала и нового витка феодальных воин. И в этот момент свою волю и решительность проявил глава Русской Церкви - митрополит Ма-карий, занявший московскую кафедру в 1542 г. и ставший духовным отцом и вдохновителем юного царя в его стремлении к централизации государственной власти.

547. «Единородный Сыне...». Деталь клейма «Четырехчастной» иконы. Благовещенский собор Московского Кремля. 1547-1551 гг.

VI.qxd 17.02.2007 18:17 Page 576

576

ГЛАА VI

Митрополит Макарий олицетворяет собой идею централизации России, пожалуй, не в меньшей степени, чем сам Иван Грозный и его ближайшие предки - Иван III и асилий III. Еще будучи нестарым человеком, он возглавлял одну из главных обителей в окрестностях Москвы -Лужецкий Ферапонтов монастырь, основанный за столетие до того и пользовавшийся широкой великокняжеской поддержкой. 1526 г. он был поставлен архиепископом Новгорода, заняв по существу вторую в русской иерархии того времени кафедру. Поставление Ма-кария как несомненного сторонника московской объединительной политики на кафедру Новгорода, конечно же, было актом политической воли асилия III, стремившегося таким образом укрепить свою власть над всегда непокорным городом. Однако сам Макарий как человек в высшей степени дальновидный, мудрый и имевший широкие взгляды и убеждения государственной целесообразности и необходимости, должен был воспринять это поставление как подтверждение божественного соизволения к реализации его идей и взглядов, смиренных в отношении к себе, но твердых по отношению к государственному устроению. Его шестнадцатилетнее правление на новгородской кафедре отмечено поступками, рисующими его именно как государственного мужа, в деятельности которого сочеталось отстаивание общегосударственных интересов и соблюдение в покое и смирении новгородской паствы, которая не могла не противиться окончательной потере своей многовековой вольницы. Его толерантная, но твердая позиция на кафедре Новгорода и предопределила тот факт, что в 1542 г. он принял сан московского митрополита и стал главой Русской Церкви.

Но для истории русского искусства Макарий представляется одной из центральных фигур, определявшей не только судьбы России, но глобально повлиявшей на ход развития художественной культуры своей эпохи. Обучившийся еще в

молодости иконописному делу, он всю жизнь не оставлял иконописания, и оказался, пожалуй, самым видным среди русских иерархов вдохновителем и меценатом развития русской живописи. Макарий являлся одним из главных идеологов русской монархической системы, и естественно, что принципы государственного устройства России, осознаваемые митрополитом Макарием как акты и проявления божественного устроения и соизволения, реализовывались в иконных образах и сюжетах. Таким образом, русская живопись этой эпохи становится одним из главных путей утверждения концепции богоизбранности русского государства и стоящего во главе его царя, и приобретает повышенную богословско-идеологическую наполненность. Естественно, такая напряженная и конкретизированная идеологическая нагрузка не всегда способствует духовному развитию искусства, и в этом отношении роль и значение фигуры Макария в истории русской живописи XVI в. представляется в известной степени противоречивой. Но, тем не менее, подобная идеологизация изобразительного искусства всегда остается неотъемлемой частью его истории, независимо от принадлежности этого искусства разным странам и периодам, и в этом отношении эпоха митрополита Макария представляется одним из интереснейших и ярко выраженных этапов русской средневековой культуры.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ

Русская живопись XVI в. условно может быть разделена на несколько этапов. Первый период приходится в основном на время правления асилия III (1505-1530). Первая треть столетия отмечена несомненным приоритетом творчества художников круга Дионисия, в первую очередь самого мастера, который в первые годы XVI в. еще продолжает работать, о чем свидетельствуют росписи собора Ферапонтова монастыря (1502), а

VI.qxd 17.02.2007 18:17 Page 577

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ЕК

577

также его сыновей Феодосия и ладимира, которые в 1508 г. создали недошедшие до нас росписи Благовещенского собора Московского Кремля. Однако в 1510-1520-х гг. наблюдается постепенная трансформация тех идеалов художественной формы, которые были выработаны искусством Дионисия в последнюю треть

XV столетия, живопись обретает более плотный и резкий контур, колорит утра чивает дионисиевскую прозрачность и легкость и становится более насыщен ным и темным. прочем, переживание художественных формул, выработанных Дионисием и его окружением, продолжа ет ощущаться в иконах московского кру га вплоть до 1530-х гг. месте с тем, в Новгороде складывается особое положе ние, связанное с активной деятельностью здесь архиепископа Макария. этот пе риод в Новгороде вырабатывается своя, во многом новая концепция иконописи, в которой преобладает тонкость и миниа тюрность письма, доведенное до высшего уровня мастерство, когда принципы дра гоценного оформления рукописей, во множестве создаваемых тогда в Новгороде, переносятся на иконы. этот первый период продолжается активная художе ственная жизнь в периферийных центрах России, где создается множество икон и иконостасных комплексов. то же время, в период правления асилия III, при чрез вычайно активном храмовом строитель стве, можно отметить практически полное замирание монументальной живописи.

Переход митрополита Макария на Московскую кафедру в 1542 г. является отправной точкой для второго периода, пожалуй, наиболее плодотворного для

XVI столетия, и этот период по праву можно назвать Макариевским, поскольку во многом он был определен титаничес кой личностью московского митрополита. Макарий, вероятнее всего, вывез с собой многих новгородских иконописцев, ко торые составили ядро митрополичьей мастерской. Четкость и определенность художественных принципов новгородс кой иконописи слились с традициями

московского иконописания, создав небывалое по своему творческому потенциалу объединение самых различных мастеров, чье искусство определило художественную жизнь не только в Москве, но практически во всех крупных центрах необъятного Российского государства. Центральными событиями в истории русской иконописи XVI столетия, да и всего исторического процесса этого периода, является пожар Москвы в 1547 г. и последовавшее за ним обновление соборов Московского Кремля, а также коронование Ивана IV и реализация идеологической программы Московского царства, разработанной Иваном Грозным, митрополитом Макари-ем и их окружением. Работа митрополичьих мастеров, являвшихся одновременно и царскими, стала образцом, на который призваны были равняться все русские иконописцы. Этот принцип был зафиксирован Стоглавым собором 1551 г., который значительное место уделил рассмотрению вопросов иконописания. Центральная роль на этом соборе принадлежала митрополиту Макарию, который, несомненно, исходя из лучших побуждений улучшения иконописи, поставил перед собой задачу внедрения идеальных, с его точки зрения норм и правил живописного искусства, что неизбежно вело к известной унификации живописи. Именно поэтому второй этап отмечен существенной утерей художественными школами самостоятельного лица, унификацией иконописной традиции, распространением по всей стране новых иконографических сюжетов, обладавших насыщенным богословско-иде-ологическим содержанием и разработанных в мастерских митрополита Макария. то же время, этот период характерен известным ретроспективизмом и обращением мастеров к старым образцам.

Со смертью митрополита Макария, последовавшей в 1563 г., совпадает начало мрачного периода в истории Российского государства, который принято называть опричниной. Изменяется и искусство, в котором нарастают элементы драматизма. Облики святых нередко приобретают

VI.qxd 17.02.2007 18:17 Page 578

578

ГЛАА VI

повышенную суровость и трагичность, а на смену ярким открытым краскам приходит более строгий и сдержанный колорит, в котором нередко преобладают темные тона. прочем, эти особенности в большей мере характерны для искусства центра, связанного с заказами царя, а также сословной и церковной элиты. На периферии продолжают развиваться направления, заложенные в период митрополита Макария, и влияние новых тенденций здесь проявлялось в значительно меньшей степени.

Искусство последней четверти столетия, на которую приходится правление Федора Иоанновича (1584-1598) и Бориса Годунова (1598-1605), принято называть «годуновским» периодом. самом деле, этот завершающий этап искусства XVI столетия выделяется целым комплексом признаков, которые можно было бы охарактеризовать как маньеристическое направление. Это искусство, вызревшее в элитарных кругах придворных живописцев, отличается повышенной изысканностью форм, подчеркнутой грацией в постановке фигур, волнообразными очертаниями изображений, смягченным нежным колоритом, в котором нет ни ярких контрастных сочетаний середины столетия, ни сумрачных цветов периода двух последних десятилетий правления Ивана Грозного. «Годуновский» стиль остался явлением достаточно элитарным, не получившим широкого распространения по периферии, но его отголоски, несомненно, проявляются в иконописи самых различных центров. Его логическим завершением стало формирование т. н. «Строгановского» стиля, названного так по фамилии именитых людей Строгановых, которые явились инициаторами освоения Урала и Сибири и пользовались широчайшей поддержкой царя Ивана IV. их резиденции в Сольвычегодске на рубеже XVI-XVII вв. сосредоточилось большое количество небольших икон, выполненных по заказу членов их семьи и отличающихся малыми размерами и уникальным миниатюрным письмом, с которым по

мастерству исполнения могут сравниться разве что ярославские миниатюрные письма XVII в. Эти иконы, создававшиеся кремлевскими мастерами, весьма условно могут быть названы «Строгановскими». действительности, правильно было бы говорить о них как о явлении, вызревшем в иконописных мастерских Московского Кремля и отражавшем магистральный путь развития живописи рубежа XVI-XVII вв., который открывает широкие перспективы в искусство XVII столетия.

иконопись эпохи

АСИЛИЯ III (1505-1530)

Долгое время иконопись эпохи асилия III рассматривалась преимущественно в контексте традиций Дионисия, и исследователями отмечалось лишь постепенное снижение художественного уровня, присущего работам этого великого мастера, тогда как самоценность этого периода отводилась на второй план. Между тем, в этот период создавалось свое искусство и формулировалось свое понимание иконы, которое, несомненно, опиралось на творческое наследие Дионисия и его круга, но при этом обладало своим оригинальным художественным мышлением.

Московская икона первой трети XVI в. еще не производит ощущения устоявшейся школы, а сохранившийся фонд икон этого периода нельзя назвать многочисленным. Известная разноликость московского искусства этого периода и отсутствие крупных ансамблей, видимо, объясняется существенным снижением объемов живописных работ в самой столице. Москве, по всей вероятности, не было необходимости в многочисленных и масштабных иконных работах, поскольку главные московские храмы, нужно полагать, были заполнены иконами в избытке уже в конце XV в. Активное храмовое строительство, сосредоточенное при Иване III в Москве, при асилии III стало распространяться вширь России, и

VI.qxd 17.02.2007 18:17 Page 579

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ЕК

579

за строителями на периферию должны были потянуться и живописцы, неся с собой идеалы и формулы столичного искусства. Блестящим примером такой выездной деятельности московских художников является замечательный ансамбль икон,

созданных на протяжении первой трети XVI в. и происходящих из нескольких церквей Дмитрова, в первую очередь Успенского собора, возведенного дмитровским князем Юрием Ивановичем при поддержке асилия III около 1510 г. Эти

VI.qxd 17.02.2007 18:17 Page 580

580

ГЛАА VI

иконы наглядно демонстрируют своеобразие столичной художественной жизни, в которой сосуществовали различные стилистические настроения. некоторых произведениях живописи «дмитровской» группы еще отчетливо прослеживается переживание дионисиевского наследия.

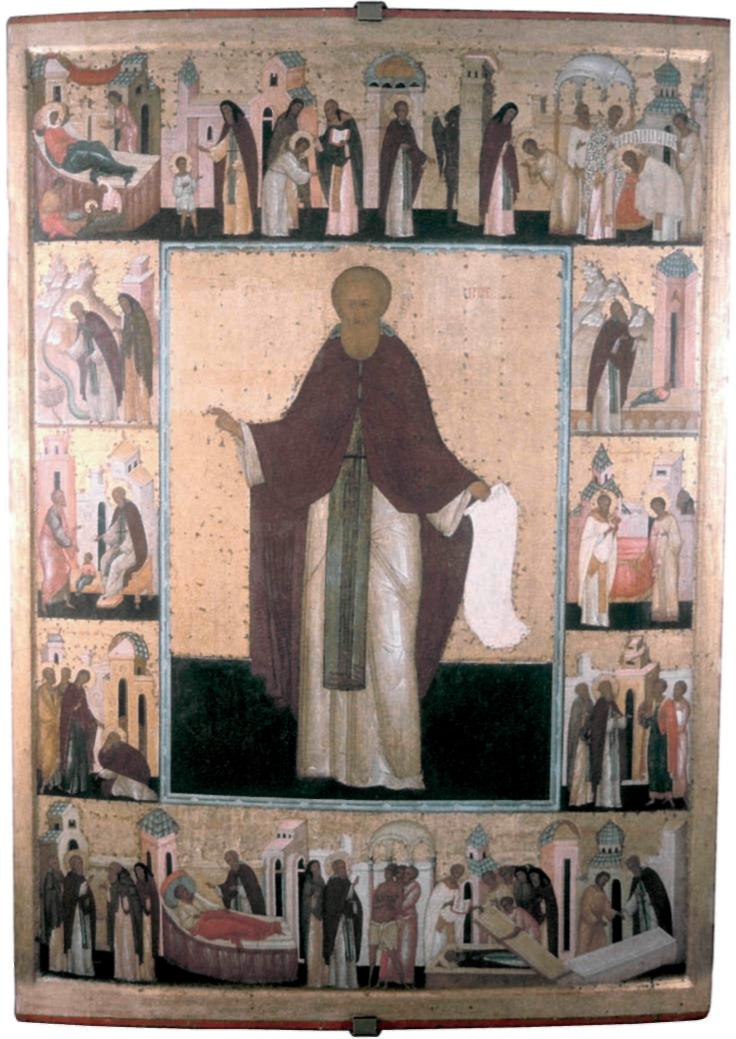

Так, в иконе «Сергий Радонежский в житии» (ЦМиАР) (илл. 548), созданной в первое десятилетие XVI столетия и приписываемой некоторыми исследователями кисти сына Дионисия Феодосия, использована схема житийных икон второй половины XV в., разработанная

VI.qxd 17.02.2007 18:17 Page 581

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ЕК

581

550. Богоматерь Одигитрия. Первая треть XVI в. Из Успенского собора Дмитрова. ЦМиАР

VI.qxd 17.02.2007 18:17 Page 582

582

ГЛАА VI

551. Апостол Петр; Богоматерь. Из деисусного чина соборного иконостаса Корнилиево-Комельского монастыря. Около 1515 г. ологодский музей

VI.qxd 17.02.2007 18:17 Page 583

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ЕК

583

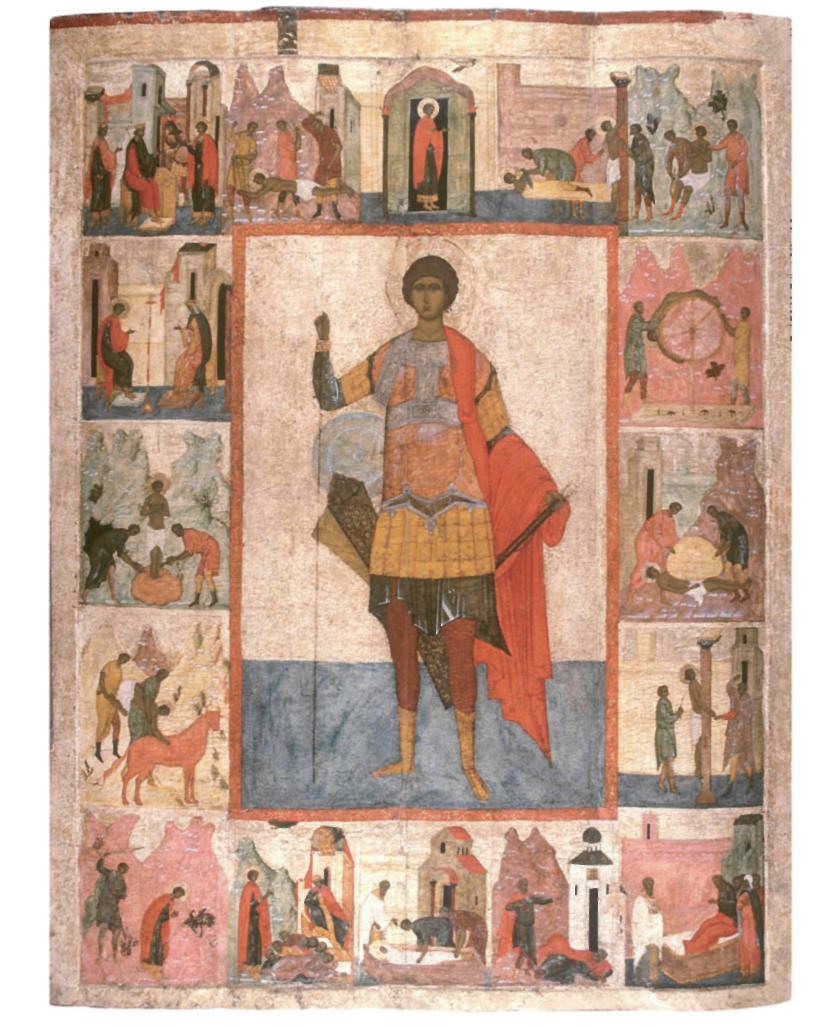

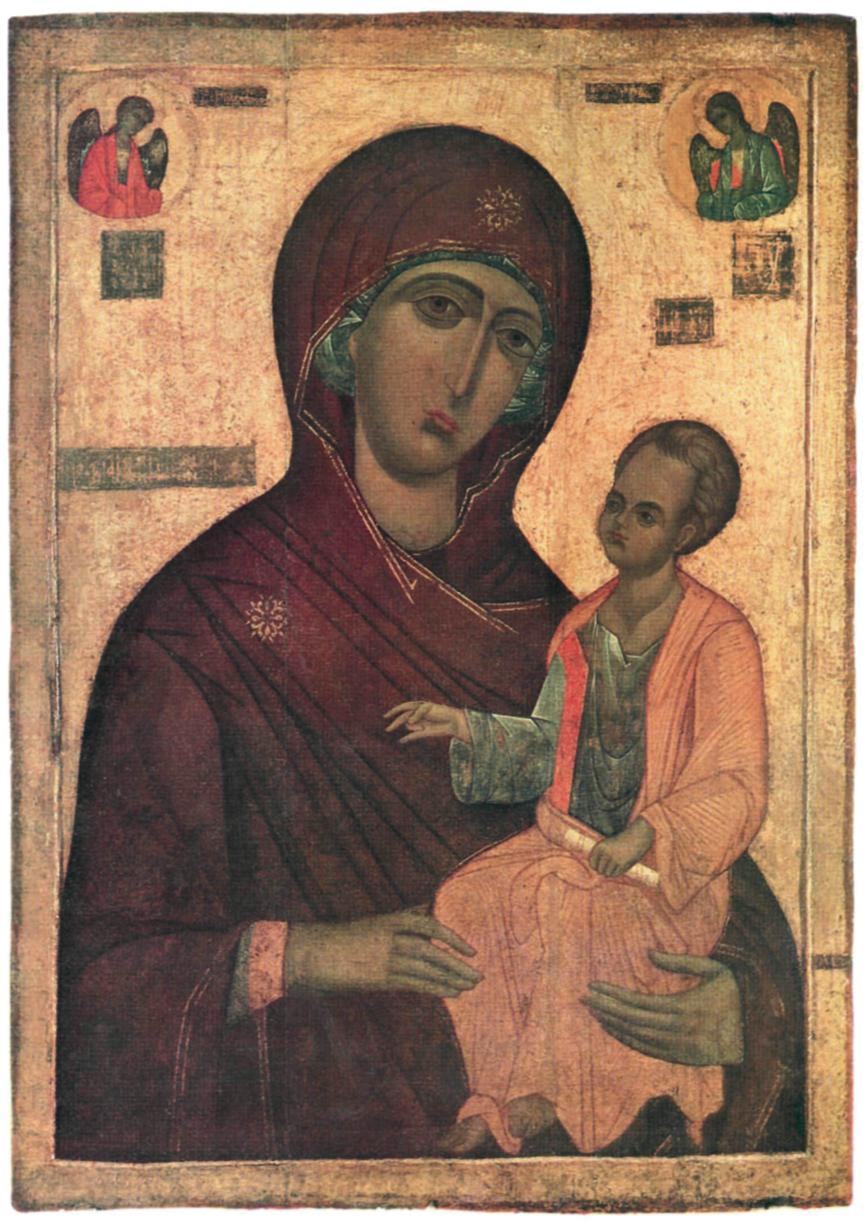

Эти тенденции в еще большей степени проявились в иконе «Св. Георгий в житии» из Пятницкой церкви Дмитрова (ЦМиАР) (илл. 549), которая была написана, вероятно, в 1520-х гг. Строй иконы становится более динамичным, в соотношении средника и клейм появляется и увеличивается масштабная дифференциация, что вносит элемент динамики в композицию иконы. Колорит строится уже по совершенно иному принципу сочетания ясных и открытых, слегка приглушенных тонов, достаточно плотных и порой приобретающих эмалевидный характер, а лики пишутся плотными слоями вохрения, подчеркивающими объем формы. Икона «Богоматерь Одигитрия» из Успенского собора Дмитрова (ЦМиАР) (илл. 550) исполнена духа монументализма и имперской торжественности, что выдает руку придворного великокняжеского мастера. Плотное письмо ликов, в которых абсолютно отсутствуют нежные переходы диониси-евского письма, а, напротив, преобладает ощущение непоколебимого монолита, свидетельствует о приходе совершенно новых художественных идеалов, где форма обретает объемность, рельефность и весомость.

о втором десятилетии XVI в. на периферии возникает несколько крупных ансамблей, созданных либо при участии московских иконописцев, либо под влиянием столичного искусства. деисусе из Корнилиево-Комельского монастыря (ок.