- •Электронная библиотека научной литературы по гуманитарным

- •Глава I. 19 русская жиопись периода

- •Глава III. 193 тринадцатый ек.

- •Глава IV. 225 четырнадцатый ек. «ноая

- •Глава V 401 пятнадцатый ек. Станоление

- •Глава VI 545 шестнадцатый ек.

- •Глава VII 661 жиопись XVII ека

- •7. Софийский собор в Киеве. Интерьер. ид на восток

- •20. Святительский чин. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

- •29. Благовещение у колодца.

- •40. Св. Дмитрий Солунский.

- •46. Архангел из «Благовещения».

- •47. Богоматерь из «Благовещения».

- •48. Лик Богоматери из Деисуса. Мозаика

- •55. «Спас Златая риза».

- •56. Апостолы Петр и Павел. Середина XI в.

- •64. Св. Мч. Димитрий Солунский.

- •67. Пророк Захария. Фреска Михайловского

- •68. Богоматерь из Благовещения. Фреска

- •70. Явление Христа апостолам на Тивериадском

- •76. Апостол Петр с предстоящими князем Ярополком, его женой Ириной и коленопреклоненной

- •91. Архангел из «Благовещения». Фреска северного

- •92. Богоматерь из «Благовещения». Фреска южного

- •93. Олхвы из «Рождества Христова». Фреска

- •95. Св. Кир. Фреска северного предалтарного

- •96. Неизвестный диакон. Фреска арки диаконника

- •118. Пророк Елисей.

- •127. Ангел из «ознесения».

- •139. Неизвестный святитель.

- •140. Неизвестный святитель.

- •142. Обручение Иосифа и Марии.

- •143. Иосиф ведет Марию в свой дом.

- •144. Диаконник Благовещенской церкви на Мячине («в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г. Схема росписи

- •145. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фреска

- •159. Ангел из ознесения.

- •160. Евангелист Иоанн.

- •161. Пророк Михей (?).

- •162. Неизвестная святая.

- •181. Апостол Иоанн из композиции

- •182. Апостол Андрей из композиции

- •183. Апостол Фома (Филипп ?) из композиции

- •184. Апостол Павел из композиции

- •187. Крещение. Клеймо западных врат

- •188. Несение одра Богоматери.

- •189. Покров Богоматери. Клеймо западных

- •190. Явление Троицы Аврааму. Клеймо южных

- •204. Спаситель. Деталь иконы «Деисусный чин». Начало XIII в. Гтг

- •217. Спас седержитель.

- •228. Евангелисты Лука и Марк. Миниатюра Спасского Евангелия апракос.

- •233. Богоматерь Умиление (Страстная). торая половина XIII в.

- •234. Св. Мученик Евстафий и равноапостольная Фекла. Оборотная сторона двусторонней иконы.

- •250. Богоматерь Максимовская. Около 1299-1305 гг.

- •263. «Давид царь составляет Псалтирь».

- •264. «Давид царь пишет Псалтирь».

- •265. Явление Христа женам-мироносицам.

- •269. Праведная Сарра. Деталь иконы

- •270. Ангел. Деталь иконы «Троица етхозаветная».

- •274. Спас Нерукотворный; Христос во гробе.

- •279. Евангелист Лука. Миниатюра новгородского

- •280. Евангелист Лука. Деталь Царских врат с

- •1340-Е гг. Из собрания н.П.Лихачева. Грм

- •335. Св. Воин (Нестор ?).

- •348. Апостол Петр. Из деисусного чина

- •349. Богоматерь. Из деисусного чина

- •350. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •351. Архангел Гавриил. Из деисусного чина

- •358. Иоанн Предтеча - Ангел пустыни, с житием. Конец XIV в. Из села Городище близ Коломны. Гтг

- •377. Пророк Давид. Деталь миниатюры новгородской Псалтири («Псалтири Ивана Грозного»). Конец XIV в. Ргб, ф. 304, Троицк., ш/7, Муз. 8662

- •422. Крещение. Около 1410-1411 гг. Из праздничного ряда иконостаса Успенского собора во ладимире. Грм

- •436. Апостол Иуда. Миниатюра Апостола из

- •437. Апостол Павел. Миниатюра Апостола из

- •462. Дионисий с сыновьями. Акафист Богоматери.

- •505. Чудо от иконы Богоматери Знамение. XV в. Новгородский музей

- •533. Апостол Марк. Около 1444 г. Из деисусного

- •541. Сретение. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •546. Троица. Рубеж XV-XVI вв. Гтг

- •552. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •586. Интерьер паперти трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. Росписи 1540-х гг.

- •587. Древо Иессеево. Росписи трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. 1540-е гг.

- •589. Апокалиптический ангел. Роспись собора

- •590. Св. Кирик. Роспись собора Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в Можайске. 1550-е гг.

- •594. «Достойно есть...». Около 1560 г. Из Соловецкого монастыря. Музей-заповедник «Московский Кремль»

- •599. Фигура Ивана Грозного из композиции

- •622. Два клейма из «Хождения Троицы».

- •1601 Г. Сергиево-Посадский музей

- •12. Апостол Павел. Мозаика барабана. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

- •151. Христос Иерей. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода.

- •222. Илия пророк в пустыне, с житием. XIII в. Из погоста ыбуты. Гтг

- •388. Свв. Мученицы Параскева, арвара и Ульяна. Конец XIV в. Гтг

- •432. Начальный лист Евангелия от Луки. Евангелие тетр. Около 1400 г.

- •532. Три святителя и Параскева Пятница. Первая четверть XV в. Гтг.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •«Единородный Сыне...». Деталь клейма «Четырехчастной» иконы. Благовещенский собор Московского Кремля. 1547-1551 гг.

- •653. Болезнь сына сонамитянки. Сцена из цикла чудес пророка Елисея. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680-1681 гг.

- •666. Беседа преподобного арлаама с индийским царевичем Иоасафом.

- •113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 б

263. «Давид царь составляет Псалтирь».

Миниатюра новгородской Хлудовской Псалтири.

торая четверть XIV в. ГИМ, Хлуд. 3

264. «Давид царь пишет Псалтирь».

Миниатюра новгородской Хлудовской Псалтири.

торая четверть XIV в. ГИМ, Хлуд. 3

поэтичности, задумчивости и размышления. Между тем, новгородская живопись наделена ошеломляющей стремительностью впечатления и несокрушимой твердостью формы.

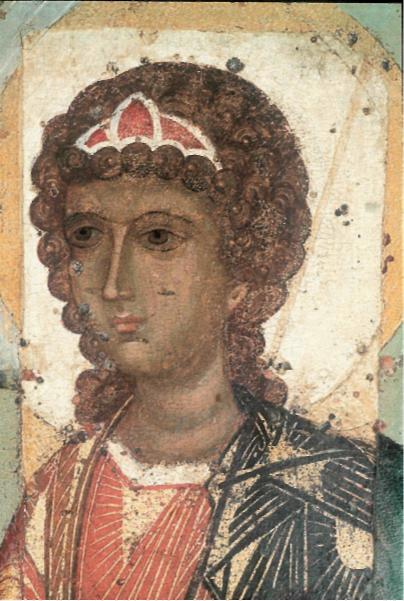

Среди новгородских произведений первой трети XIV в. есть яркие, хотя и разрозненные примеры нового, византи-низирующего искусства. Один из них -лик св. Георгия в большой иконе XII в. из Юрьева монастыря, поновлявшейся в XIV в. (ГТГ, илл. 261). Сохранив рисунок фигуры, мастер XIV в. переписал лик. Он использовал слои первоначальной живописи лишь в качестве нижнего, основного тона, поверх которого он так положил яркую розоватую карнацию и белильные световые блики, что лик юного святого приобрел небывалую ранее в новгородской живописи объемность,

словно ожил под скользящими лучами света и получил выражение сосредоточенной, волевой решимости. ероятно, в первой трети XIV в. были написаны и две иконы «народного» художественного пласта, с фигурами на одной из них - апостола Петра или богоотца Иоакима, а на другой - неизвестной преподобной (или Анны?) (Национальный музей в Стокгольме, илл. 262), обе на красном фоне. ероятно, они служили створками какого-то складня-триптиха, средник которого до нас не дошел. Неподвижные фигуры написаны в традициях русской живописи XIII в., тогда как лики, с их выражением задумчивости и скользящими пятнами света, обнаруживают воздействие новой, складывающейся на Руси культуры.

Такая же «инкрустация» нового стиля в традиционную структуру содержится в

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 274

274

ГЛАА IV

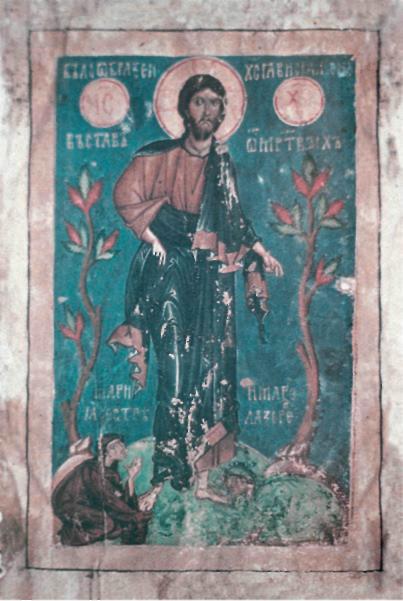

265. Явление Христа женам-мироносицам.

Миниатюра новгородской Хлудовской Псалтири.

торая четверть XIV в. ГИМ, Хлуд. 3

одной из миниатюр Псалтири собрания Хлудова, ГИМ, Хлуд.З. Эта роскошная рукопись, заказанная неким новгородцем Симоном, во второй четверти XIV в., украшена многочисленными миниатюрами в тексте, иллюстрирующими тот или иной псалом, и двумя более или менее обычными выходными миниатюрами. Одна изображает царя Давида, играющего на музыкальном инструменте в окружении других музыкантов (илл. 263), а другая - его же, но в образе автора, пишущего сидя, у столика (илл. 264). первой миниатюре пояснительная надпись гласит, что «Давид царь составляет Псалтирь» (то есть сочиняет ее текст), а в другой - что он «пишет» Псалтирь, то есть записывает текст. И текстовые, и выходные миниатюры построены плоско-стно и симметрично, с яркой раскраской, и отличаются от произведений XIII в.

лишь подвижностью поз, сухостью бесплотных фигур, игрой стилизованных линий и остротой контуров.

Перед двумя обычными выходными миниатюрами находится еще одна -«Явление Христа женам-мироносицам» (илл. 265), заслуживающая специального внимания. Она могла быть помещена перед кодексом Псалтири как напоминание о воскресении Христа, либо как намек на ктиторскую композицию: обозначены имена припавших к ногам Спасителя жен: «Марфа и Мария, сестры Лазоревы», и одна из сестер могла быть святой покровительницей знатной женщины из семьи заказчика. Эту миниатюру писал другой мастер, не тот, что исполнил остальные выходные миниатюры. Если симметричная, плоскостная композиция, застывшие фигуры мироносиц, яркие цветовые плоскости роднят ее с другими иллюстрациями кодекса, то фигура Христа дана в более свободной и гармоничной позе. Главное же новшество - в трактовке лика Спасителя, с тонко градуированным рельефом, некрупными чертами, скользящим светом и богатством оттенков жизни.

Свое особое место в общей картине русской живописи первой трети XIV в. занимают псковские росписи собора Снетогорского монастыря (ок. 1313 г.) (см. стр. 290 - 297), которые со всей наглядностью показывают, как в рамках наступившего нового столетия продолжают жить традиции монументального и величественного искусства XIII в., давая художникам мощные творческие импульсы.

Жиопись 1330-1350-х гг.

византийской живописи после Палеологовского Ренессанса первой трети XIV в., как показала О.С. Попова, наступил этап, когда ренессансные идеалы утрачивают свое значение, композиции теряют гармонию, образы приобретают остроту и напряженность. Русская живопись, как мы видели, не была затронута

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 275

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЕК. «НОАЯ СТРЕЧА С ИЗАНТИЕЙ»

275

палеологовским ренессансом, в первой трети века русские художники осваивали и по-своему интерпретировали традиции XIII в. Однако и на Руси 1330-1350-е гг. оказались особым этапом. Знакомство с византийским искусством приобретает более последовательный характер, в крупнейшие русские центры относительно регулярно приглашаются византийские мастера. Тем не менее, русская живопись сохраняет собственное лицо. Ее особенности сказываются в большей массивности форм, повышенной яркости цвета, схематизации структуры и традиционной для русской живописи большей душевной открытости. Присущее русским произведениям первой трети века эпическое начало начинает ослабевать, уступая место нарастающему внутреннему напряжению.

едущими центрами в политической и культурной жизни Руси стали в это время Москва, вытеснившая с первых ролей древний город северо-востока -Ростов, а на северо-западе - Новгород. Именно в этих городах с наибольшим размахом разворачивается строительство каменных зданий.

Москва

Москве после каменного Успенского собора 1326-1327 гг., явившегося осуществлением замысла митрополита Петра и князя Ивана Даниловича Калиты, князь продолжает начатую программу при полной поддержке митрополита Феог-носта (1328-1353). 1329 г. строится церковь Св. Иоанна Лествичника (предшественница храма с колокольней «Иван еликий»), в 1330 г. - церковь Спаса Преображения на княжеском дворе, в самой старой части Московского Кремля, у Боровицких ворот, то есть близ впадения реки Неглинки в Москву. 1333 г. возводится церковь Архангела Михаила (впоследствии ее сменил ныне существующий Архангельский собор), а в 1340 г. строится храм Богоявленского монастыря на посаде, за пределами кремлевских стен.

1340-х гг., судя по известиям письменных источников, над росписью этих храмов с невероятной интенсивностью работают художники-монументалисты. Формулировки московских летописей очень точно отражают ситуацию: одни мастера - это приезжие греки, другие - русские ученики греческих мастеров, а третьи - независимые русские. 1344 г. греческие мастера, приглашенные митрополитом Феогностом, расписали Успенский собор. том же году приступили к работе русские мастера Захария, Иосиф и Николай с помощниками, нанятые князем Семеном Ивановичем для росписи храма Архангела Михаила (окончена в 1346 г.). 1345-1346 гг. другие русские мастера, «русские родом, но ученики греков», приглашенные княгиней Анастасией, женой князя Семена Ивановича, расписали придворную церковь Спаса Преображения. 1346 г. окончена и роспись церкви Иоанна Лествичника. Летопись не сообщает, когда и кто начал эту роспись. Поскольку две артели в 1346 г. уже были заняты росписью других храмов, то третья, работавшая в церкви Иоанна Лествичника, могла быть той греческой группой, которая после окончания работы в Успенском соборе осталась свободной.

От этой строительной и художественной эпопеи не осталось ни росписей, ни самих зданий. Лишь единичные, разрозненные иконы и миниатюры позволяют составить представление об искусстве Москвы и окружающих ее земель 1330-1350-х гг.

ажнейшим памятником московского искусства этого времени является Сийское Евангелие апракос 1340 г. (ГРМ, БАН), написанное и украшенное в Москве по заказу князя Ивана Калиты для одной из церквей на далеком Севере, на Двине. Северные края, где до тех пор имели влияние лишь Ростов и отчасти Новгород, осваивались Москвой весьма энергично, в том числе и путем богатых вкладов. се в миниатюрах Сийского Евангелия необычно, начиная с выбора

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 276

276

ГЛАА IV

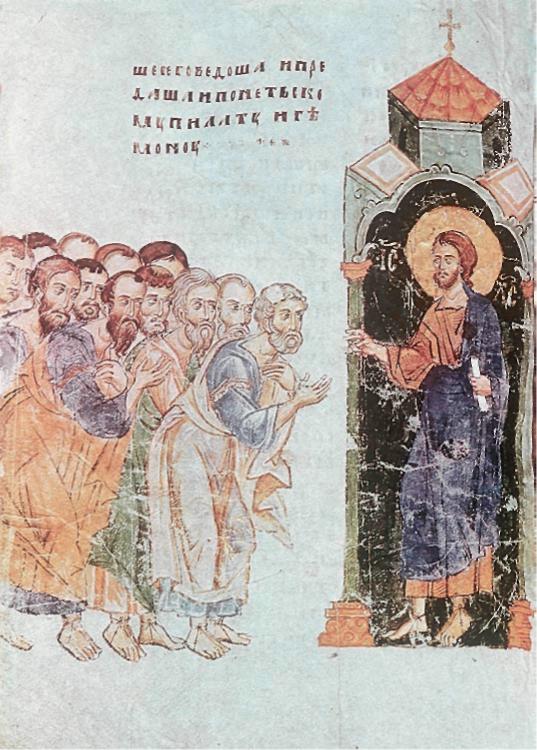

сюжетов. Представлены не четыре евангелиста и не нарративный евангельский цикл, а только две сцены, которым придано, тем самым, ключевое значение. начале, перед Чтениями на Пасху, был помещен лист с «Поклонением волхвов» (он был вырезан и попал в ГРМ, илл. 266), а ближе к концу, перед началом Чтений Страстной недели, располагается миниатюра «Прощание Христа с учениками» (БАН, илл. 267). Тем самым, начало и конец земной жизни Христа обозначены в виде мини-цикла, своего рода диптиха, где акцент сделан на темах встречи Христа с человеческим родом и прощания с ним. Сходно построение обеих миниатюр: справа на фоне здания - Христос, слева -

приближающаяся и поклоняющаяся группа людей. первой миниатюре представлена встреча воплотившегося Логоса; развитая архитектура и яркие узорные одежды придают композиции праздничный облик. о второй миниатюре изображено прощание, скорбь, приятие благодатного завета. Отсюда - иные позы и другой колорит, прижатые к груди и простертые вперед руки апостолов, их скорбные лики и напряженно скошенные глаза. Здание, на фоне которого стоит Спаситель, имеет не только символический смысл (это храм, где черный проем напоминает о теме Христа - двери), но и композиционный, поскольку он обрамляет фигуру Христа, отделяя Его от мира апостолов.

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 277

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЕК. «НОАЯ СТРЕЧА С ИЗАНТИЕЙ»

277

обеих миниатюрах очевидны приемы палеологовского искусства - в объемности форм, очертаниях построек, обилии цветных рефлексов на одеждах. Но в них еще очень сильны реминисценции монументального стиля предшествующего столетия: формы массивны, фигуры малоподвижны. Цвет в миниатюрах Сийского Евангелия ярок, положен местами в виде широких ровных плоскостей, а это, наряду с крупными формами, вместе с общим впечатлением монументальности, является наследием живописи Ростова, без которого Москва не могла обойтись.

Миниатюры Сийского Евангелия показывают, какой была живопись Москвы

до приезда «греков митрополита Феог-носта»: ее уже коснулись палеологовские новации, но общая стилистическая окраска зависела от местного наследия, от искусства Ростова и его живописной школы, питавшей Москву.

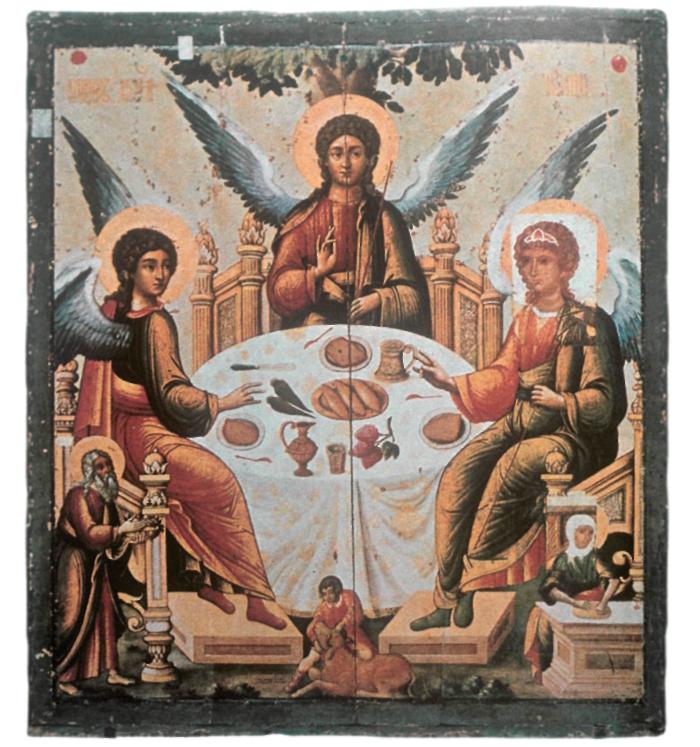

Другие произведения могут быть отнесены к искусству Москвы лишь условно. Это две иконы в Успенском соборе Московского Кремля, привезенные туда из неизвестных нам храмов и не имеющие между собой конкретного стилистического сходства. Первая из них -«Троица етхозаветная» (илл. 268-270). ероятно, она попала в Успенский собор Московского Кремля из какого-либо храма Ростовской земли, а может быть и из

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 278

278

ГЛАА IV

монастыря московского круга: почитание Св. Троицы на Руси во второй четверти - середине XIV в. было активным, в это время разворачивалась деятельность преподобного Сергия Радонежского. Между тем, схематичная аналогия своеобразной иконографии кремлевской иконы обнаруживается в Новгороде (на «Четырехчастной» иконе начала XV в. из Георгиевской церкви в ГРМ). Поздняя живопись, к сожалению, сохраняющаяся на большей части иконной поверхности кремлевской «Троицы», повторяет первоначальную композиционную схему, что хорошо видно по двум раскрытым «окнам» - голове правого ангела и фигуре Сарры (справа внизу).

нушительность композиции создается крупными фигурами ангелов, редкой формой круглого стола-«трапезы», который как бы раздвигает фигуры и придает композиции нагруженность, заполненность, а также роскошными золотыми креслами ангелов и яркими ангельскими одеждами с крупными золотыми рефлексами. Тема торжества, триумфа, красоты и великолепия небесного мира была ведущей темой русского искусства еще в предшествующем столетии. Теперь, в новых исторических условиях, эта тема получает более тонкое, эмоционально нюансированное воплощение. Нежный лик правого ангела кажется светящимся.

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 279

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЕК. «НОАЯ СТРЕЧА С ИЗАНТИЕЙ»

279