- •Электронная библиотека научной литературы по гуманитарным

- •Глава I. 19 русская жиопись периода

- •Глава III. 193 тринадцатый ек.

- •Глава IV. 225 четырнадцатый ек. «ноая

- •Глава V 401 пятнадцатый ек. Станоление

- •Глава VI 545 шестнадцатый ек.

- •Глава VII 661 жиопись XVII ека

- •7. Софийский собор в Киеве. Интерьер. ид на восток

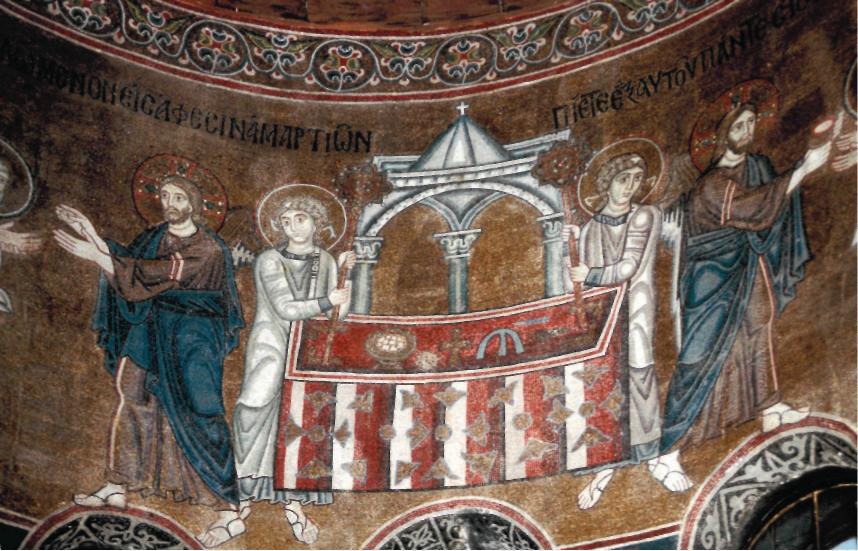

- •20. Святительский чин. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

- •29. Благовещение у колодца.

- •40. Св. Дмитрий Солунский.

- •46. Архангел из «Благовещения».

- •47. Богоматерь из «Благовещения».

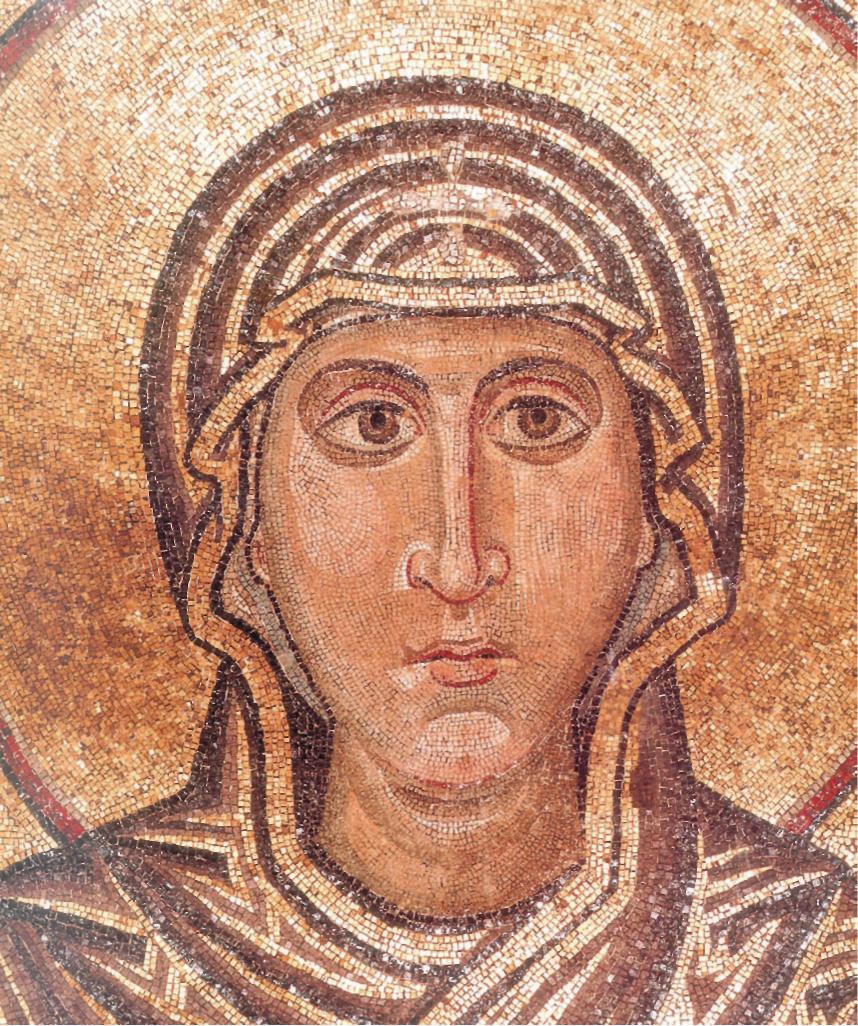

- •48. Лик Богоматери из Деисуса. Мозаика

- •55. «Спас Златая риза».

- •56. Апостолы Петр и Павел. Середина XI в.

- •64. Св. Мч. Димитрий Солунский.

- •67. Пророк Захария. Фреска Михайловского

- •68. Богоматерь из Благовещения. Фреска

- •70. Явление Христа апостолам на Тивериадском

- •76. Апостол Петр с предстоящими князем Ярополком, его женой Ириной и коленопреклоненной

- •91. Архангел из «Благовещения». Фреска северного

- •92. Богоматерь из «Благовещения». Фреска южного

- •93. Олхвы из «Рождества Христова». Фреска

- •95. Св. Кир. Фреска северного предалтарного

- •96. Неизвестный диакон. Фреска арки диаконника

- •118. Пророк Елисей.

- •127. Ангел из «ознесения».

- •139. Неизвестный святитель.

- •140. Неизвестный святитель.

- •142. Обручение Иосифа и Марии.

- •143. Иосиф ведет Марию в свой дом.

- •144. Диаконник Благовещенской церкви на Мячине («в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г. Схема росписи

- •145. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фреска

- •159. Ангел из ознесения.

- •160. Евангелист Иоанн.

- •161. Пророк Михей (?).

- •162. Неизвестная святая.

- •181. Апостол Иоанн из композиции

- •182. Апостол Андрей из композиции

- •183. Апостол Фома (Филипп ?) из композиции

- •184. Апостол Павел из композиции

- •187. Крещение. Клеймо западных врат

- •188. Несение одра Богоматери.

- •189. Покров Богоматери. Клеймо западных

- •190. Явление Троицы Аврааму. Клеймо южных

- •204. Спаситель. Деталь иконы «Деисусный чин». Начало XIII в. Гтг

- •217. Спас седержитель.

- •228. Евангелисты Лука и Марк. Миниатюра Спасского Евангелия апракос.

- •233. Богоматерь Умиление (Страстная). торая половина XIII в.

- •234. Св. Мученик Евстафий и равноапостольная Фекла. Оборотная сторона двусторонней иконы.

- •250. Богоматерь Максимовская. Около 1299-1305 гг.

- •263. «Давид царь составляет Псалтирь».

- •264. «Давид царь пишет Псалтирь».

- •265. Явление Христа женам-мироносицам.

- •269. Праведная Сарра. Деталь иконы

- •270. Ангел. Деталь иконы «Троица етхозаветная».

- •274. Спас Нерукотворный; Христос во гробе.

- •279. Евангелист Лука. Миниатюра новгородского

- •280. Евангелист Лука. Деталь Царских врат с

- •1340-Е гг. Из собрания н.П.Лихачева. Грм

- •335. Св. Воин (Нестор ?).

- •348. Апостол Петр. Из деисусного чина

- •349. Богоматерь. Из деисусного чина

- •350. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •351. Архангел Гавриил. Из деисусного чина

- •358. Иоанн Предтеча - Ангел пустыни, с житием. Конец XIV в. Из села Городище близ Коломны. Гтг

- •377. Пророк Давид. Деталь миниатюры новгородской Псалтири («Псалтири Ивана Грозного»). Конец XIV в. Ргб, ф. 304, Троицк., ш/7, Муз. 8662

- •422. Крещение. Около 1410-1411 гг. Из праздничного ряда иконостаса Успенского собора во ладимире. Грм

- •436. Апостол Иуда. Миниатюра Апостола из

- •437. Апостол Павел. Миниатюра Апостола из

- •462. Дионисий с сыновьями. Акафист Богоматери.

- •505. Чудо от иконы Богоматери Знамение. XV в. Новгородский музей

- •533. Апостол Марк. Около 1444 г. Из деисусного

- •541. Сретение. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •546. Троица. Рубеж XV-XVI вв. Гтг

- •552. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •586. Интерьер паперти трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. Росписи 1540-х гг.

- •587. Древо Иессеево. Росписи трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. 1540-е гг.

- •589. Апокалиптический ангел. Роспись собора

- •590. Св. Кирик. Роспись собора Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в Можайске. 1550-е гг.

- •594. «Достойно есть...». Около 1560 г. Из Соловецкого монастыря. Музей-заповедник «Московский Кремль»

- •599. Фигура Ивана Грозного из композиции

- •622. Два клейма из «Хождения Троицы».

- •1601 Г. Сергиево-Посадский музей

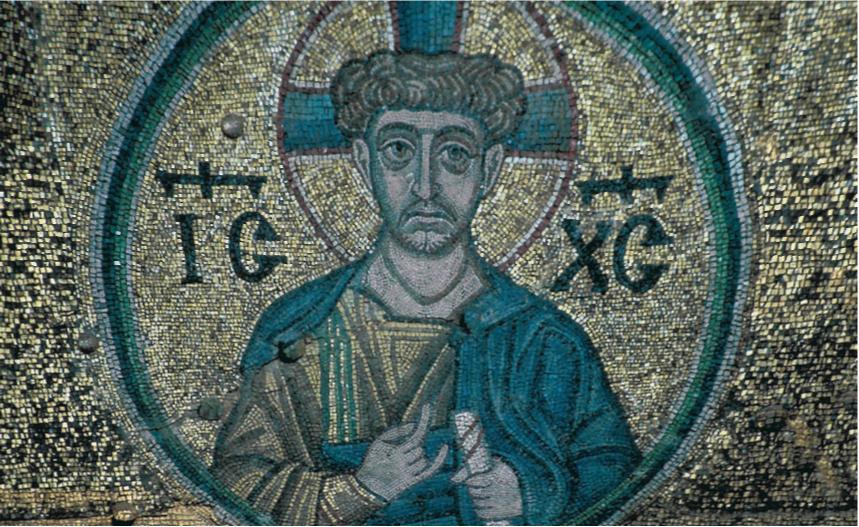

- •12. Апостол Павел. Мозаика барабана. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

- •151. Христос Иерей. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода.

- •222. Илия пророк в пустыне, с житием. XIII в. Из погоста ыбуты. Гтг

- •388. Свв. Мученицы Параскева, арвара и Ульяна. Конец XIV в. Гтг

- •432. Начальный лист Евангелия от Луки. Евангелие тетр. Около 1400 г.

- •532. Три святителя и Параскева Пятница. Первая четверть XV в. Гтг.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •«Единородный Сыне...». Деталь клейма «Четырехчастной» иконы. Благовещенский собор Московского Кремля. 1547-1551 гг.

- •653. Болезнь сына сонамитянки. Сцена из цикла чудес пророка Елисея. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680-1681 гг.

- •666. Беседа преподобного арлаама с индийским царевичем Иоасафом.

- •113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 б

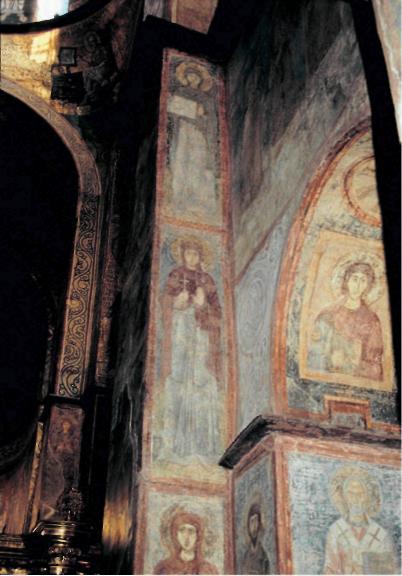

7. Софийский собор в Киеве. Интерьер. ид на восток

I.qxd 17.02.2007 17:52 Page 25

КИЕСКАЯ РУСЬ. КОНЕЦ

СЕРЕДИНА XI ЕКА

25

собора, которая в значительной степени сохранилась до наших дней.

Софийский собор представляет собой огромный пятинефный крестовокуполь-ный храм, окруженный с трех сторон двойным кольцом галерей и увенчанный тринадцатью главами (илл. 5). Его план, композиция объемов, особенности строительной техники, как и в случае с Десятинной церковью или Спасо-Преображен-ским собором Чернигова, не позволяют сомневаться в византийском, константинопольском происхождении приглашенных зодчих. Однако, в отличие от первых храмов Киевской Руси, София обладает

совершенно иной архитектурной композицией, отражающей индивидуальный заказ киевского князя. Требовалось возвести храм большой площади, который своими габаритами отвечал бы новому статусу укрепившегося государства (илл. 6). Устройство больших парадных помещений для княжеского пребывания на хорах предопределило пятинефную структуру основного объема храма, а также повлекло за собой возведение на хорах дополнительных куполов, в силу чего храм и приобрел небывалую для византийской архитектуры пирамидальную тринадца-тиглавую композицию.

I.qxd 17.02.2007 17:52 Page 26

26

ГЛАА I

Обширные хоры перекрывают значительную часть внутреннего пространства, обходя его с юга, запада и севера, и образуют особенно просторные помещения в западных углах. Благодаря этому интерьер храма имеет контрастную структуру.

9. Софийский собор в Киеве. Интерьер. ид из-под хор

Широкое пространство первого этажа расчленено на множество отдельных и довольно низких ячеек в галереях и под хорами, а в центре вздымается открытый, просторный и залитый светом объем центрального подкупольного креста - само подкупольное пространство и ветви креста (илл. 7, 8, 9). Каждая ветвь креста своими торцами как бы упирается в изысканные аркады, расположенные в два яруса: нижняя аркада поддерживает хоры, а верхняя образует их красивую ограду. соответствии со структурой интерьера строится и его стенописная декорация. Наиболее освещенные участки внутреннего пространства, являющиеся

одновременно и его наиболее важными сакральными зонами, заполнены мозаической декорацией. Это - купол, паруса, подпружные арки, алтарные столбы и центральная апсида. Остальная часть собора от пола до сводов была украшена фресковыми росписями и включала в себя многие сотни персонажей.

Строительство гигантского Софийского собора, начавшись в 1037 г., должно было растянуться на несколько лет, вслед за чем последовали работы над его внутренней декорацией. не сомнения, в первую очередь были выполнены мозаики и росписи основного объема. Остальная фресковая декорация также была исполнена к этому времени, хотя нельзя исключать и того, что отдельные маргинальные по своему расположению и программной значимости участки росписи, небольшие по своей площади, доде-лывались чуть позже, когда в соборе уже шли богослужения. Но, вне сомнения, основной замысел стенописи, ее иконографическая программа и догматическая наполненность, наконец, ее художественное своеобразие и многоголосие, явились результатом слаженной работы артели греческих художников, приехавших по приглашению киевского князя и работавших в Киевской Софии, а, вероятно, и в других храмах Киева, в конце 1030-х - начале 1040-х гг.

Программа росписи Софии Киевской, по своей сложности, догматической наполненности и разработанности, является первостепенным памятником византийской монументальной живописи, в котором отразились все злободневные идеи той эпохи. С одной стороны, узловые элементы системы декорации Киевской Софии демонстрируют нам те богословские идеи, которые были сформулированы после победы иконопочитания и нашли синтетическое выражение в новой системе декорации византийского храма, разработанной в эпоху торжества православия, т. е. после восстановления иконопочитания в 843 г. этом отношении декорация Софии Киевской содержит бесценный

I.qxd 17.02.2007 17:52 Page 27

КИЕСКАЯ РУСЬ. КОНЕЦ

СЕРЕДИНА XI ЕКА

27

материал, поскольку является одним из немногих дошедших до нас памятников константинопольской художественной культуры первой половины XI в., который наглядно демонстрирует эти изменения. Сущность этих изменений

проповеди евангельского слова, апостольского служения, благодаря которому Русь вошла в содружество селенской Церкви - находят здесь самое непосредственное выражение. Сразу следует отметить, что оба магистральных на-

заключалась в том, что живописная декорация приобретает все большую связь с литургическим действом. Отдельные элементы росписи получают сконцентрированное символическое осмысление, которое становится ясным и очевидным именно в контексте богослужения. целом же храмовая декорация не только раскрывает гармонию божественного мироустройства, но акцентирует тему жертвы Христа ради спасения людей, которая приносится во время Божественной Литургии. то же время, София оказывается главным храмом огромного государства, только что принявшего христианство, поэтому идеи христианского просветительства,

правления иконографической программы фигурируют в росписи Софии не раздельно, а в целостности и взаимозависимости.

Узловые догматические моменты программы росписи выполнены в технике мозаики. Над всей росписью главенствует фигура Пантократора в скуфье центрального купола (илл. 10), образ Которого, один из самых монументальных и величественных во всем искусстве средневи-зантийского периода, сравним разве что со знаменитым седержителем из Дафни близ Афин (около 1100). По традиции, Христос представлен как ладыка мира и грядущий Судья, на что указывает

I.qxd 17.02.2007 17:52 Page 28

28

ГЛАА I

11. Богоматерь Оранта (Нерушимая стена). Мозаика конхи центральной апсиды. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

I.qxd 17.02.2007 17:52 Page 29

КИЕСКАЯ РУСЬ. КОНЕЦ

СЕРЕДИНА XI ЕКА

29

закрытое Евангелие в Его левой руке. Медальон с Его фигурой окружают четыре архангела, представленные в иконографии придворного воинства, сопровождающего явление Небесного Царя. Сохранилась лишь одна подлинная фигура ангела, тогда как остальные три были дописаны с имитацией мозаической техники в конце XIX в. Эта достаточно традиционная схема декорации барабана Софии Киевской дополнена одним чрезвычайно важным моментом, сразу же принципиально конкретизирующим одну из главных тем декорации собора. Простенки окон, которые по традиции обычно отводились под фигуры пророков, предсказавших воплощение Бога-Слова, здесь были заняты изображениями двенадцати апостолов, из которых полностью сохранилась лишь фигура апостола Павла (илл. 12). Изображение двенадцати учеников Христа, вне сомнения, были призваны акцентировать тему апостольского служения и приобщения к Церкви Христовой, что было особенно актуально для новокрещеной Руси. то же время, вместе с фигурами четырех евангелистов в парусах

13. Христос Иерей. Мозаика над восточной подпружной аркой. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

I.qxd 17.02.2007 17:52 Page 30

30

ГЛАА I

барабана, вся купольная декорация ясно показывала иерархическое схождение божественной благодати, исходящей от седержителя, и через апостольское служение Его учеников, а затем через благовестие евангелистов, передающееся всей Церкви

Христовой. Отметим, что замена пророческих фигур на изображения апостолов была предопределена уже при строительстве храма, поскольку в центральном барабане было сделано не 8, как обычно, а именно 12 окон.

I.qxd 17.02.2007 17:52 Page 31

КИЕСКАЯ РУСЬ. КОНЕЦ

СЕРЕДИНА XI ЕКА

31

мозаиках парусов также присутствует новая для византийского искусства литургическая тематика. о лбу восточной подпружной арки, между фигурами евангелистов, располагается медальон, в котором Спаситель представлен в редком иконографическом варианте Иисуса Христа Иерея (илл. 13). Его лик имеет небольшую, едва проявившуюся бороду, и тонзуру на голове. Этот образ связан с апокрифическим сказанием, согласно которому юный Христос, еще до начала Своего евангельского служения, был по еврейскому обычаю избран сроком на год одним из священников Иерусалимского храма. Изображение Христа-священника встречается в византийской живописи именно тогда, когда требуется подчеркнуть связь Небесной литургии, вечно происходящей на небесах и главным лицом которой является Христос, с земной литургией, совершающейся в

храме. Образ Христа-Иерея Софии Киевской в достаточно назидательной форме показывает именно эту вечную взаимосвязь небесного и земного богослужения, осеняя высшей благодатью литургическое действо, происходящее в алтаре Киевской Софии.

Росписи алтаря наглядно демонстрируют нам способность этого универсального искусства сочетать в себе высший смысл и конкретное преломление той или иной программной темы. Конху апсиды занимает величественная фигура Богоматери Оранты (илл. 11), которая осеняет все внутреннее пространство собора и, олицетворяя Церковь Земную, буквально призывает в Свои объятия всех верующих. Безукоризненно вписанная в криволинейный объем конхи, Ее фигура, в нарушение всех материальных законов, теряет зримую связь с плоскостью стены и создает Свое ирреальное пространство,

I.qxd 17.02.2007 17:52 Page 32

32

ГЛАА I

которое заполняет алтарь, становясь в полном смысле слова вместилищем Бога (илл. 14). Этот эффект мозаической техники, известный и по другим первоклассным памятникам византийской живописи, достигает здесь своего наивысшего уровня.

Образ Богоматери поистине многогранен, но на первое место здесь выходит символический образ Церкви - милосердной заступницы, принимающей в свое лоно всех людей, пришедших с покаянием и чистым сердцем. Эта тема подчеркнута и надписью, идущей по арке над фигурой Богоматери, с цитатой из 45 Псалма (Пс. 45: 6), где речь идет о находящемся под Божественной защитой городе, под которым христианские экзегеты подразумевали Церковь. Греческая формулировка стиха Псалтири («Бог посреди него») содержит также аллюзию на воплощение Предвечного Логоса - Софии Премудрости Божией в лоне Богородицы, Чья огромная фигура находится перед глазами всех,

входящих в храм. еличественное изображение Богоматери-Заступницы, олицетворяющей Церковь Христову, соедившись с идеей храма-града, создало в народном сознании новый синтетический образ, воздействие которого на русскую паству было столь велико, что в устной традиции эта мозаика получила название Богоматери Нерушимой стены и впоследствии многократно воспроизводилась в других росписях и иконах домонгольского периода, а в период позднего Средневековья стала одним из почитаемых Богородичных образов.

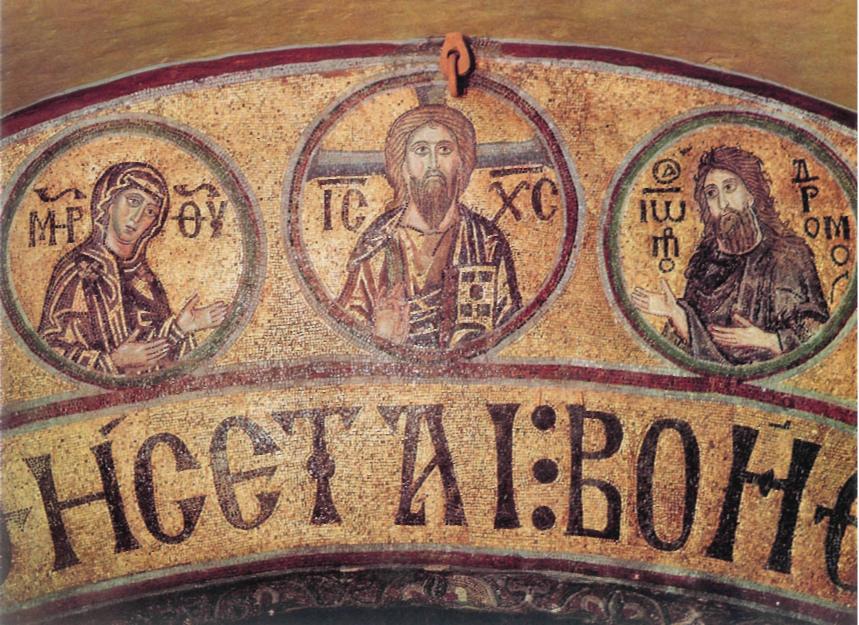

Тема заступничества акцентирована и в Деисусе (илл. 15), который расположен на триумфальной арке над конхой алтарной апсиды. Представленный здесь традиционный Деисус, где в трех медальонах изображены седержитель и обращенные к Нему в молении Богоматерь и Иоанн Предтеча, обычно ассоциируется с темой торого Пришествия. Однако особенностью данного сюжета является

I.qxd 17.02.2007 17:52 Page 33

КИЕСКАЯ РУСЬ. КОНЕЦ X - СЕРЕДИНА XI ЕКА

33

17. Причащение апостолов. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

18. Причащение апостолов. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

I.qxd 17.02.2007 17:52 Page 34

34

ГЛАА I

19. Причащение апостолов. Деталь. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.