- •Электронная библиотека научной литературы по гуманитарным

- •Глава I. 19 русская жиопись периода

- •Глава III. 193 тринадцатый ек.

- •Глава IV. 225 четырнадцатый ек. «ноая

- •Глава V 401 пятнадцатый ек. Станоление

- •Глава VI 545 шестнадцатый ек.

- •Глава VII 661 жиопись XVII ека

- •7. Софийский собор в Киеве. Интерьер. ид на восток

- •20. Святительский чин. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

- •29. Благовещение у колодца.

- •40. Св. Дмитрий Солунский.

- •46. Архангел из «Благовещения».

- •47. Богоматерь из «Благовещения».

- •48. Лик Богоматери из Деисуса. Мозаика

- •55. «Спас Златая риза».

- •56. Апостолы Петр и Павел. Середина XI в.

- •64. Св. Мч. Димитрий Солунский.

- •67. Пророк Захария. Фреска Михайловского

- •68. Богоматерь из Благовещения. Фреска

- •70. Явление Христа апостолам на Тивериадском

- •76. Апостол Петр с предстоящими князем Ярополком, его женой Ириной и коленопреклоненной

- •91. Архангел из «Благовещения». Фреска северного

- •92. Богоматерь из «Благовещения». Фреска южного

- •93. Олхвы из «Рождества Христова». Фреска

- •95. Св. Кир. Фреска северного предалтарного

- •96. Неизвестный диакон. Фреска арки диаконника

- •118. Пророк Елисей.

- •127. Ангел из «ознесения».

- •139. Неизвестный святитель.

- •140. Неизвестный святитель.

- •142. Обручение Иосифа и Марии.

- •143. Иосиф ведет Марию в свой дом.

- •144. Диаконник Благовещенской церкви на Мячине («в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г. Схема росписи

- •145. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фреска

- •159. Ангел из ознесения.

- •160. Евангелист Иоанн.

- •161. Пророк Михей (?).

- •162. Неизвестная святая.

- •181. Апостол Иоанн из композиции

- •182. Апостол Андрей из композиции

- •183. Апостол Фома (Филипп ?) из композиции

- •184. Апостол Павел из композиции

- •187. Крещение. Клеймо западных врат

- •188. Несение одра Богоматери.

- •189. Покров Богоматери. Клеймо западных

- •190. Явление Троицы Аврааму. Клеймо южных

- •204. Спаситель. Деталь иконы «Деисусный чин». Начало XIII в. Гтг

- •217. Спас седержитель.

- •228. Евангелисты Лука и Марк. Миниатюра Спасского Евангелия апракос.

- •233. Богоматерь Умиление (Страстная). торая половина XIII в.

- •234. Св. Мученик Евстафий и равноапостольная Фекла. Оборотная сторона двусторонней иконы.

- •250. Богоматерь Максимовская. Около 1299-1305 гг.

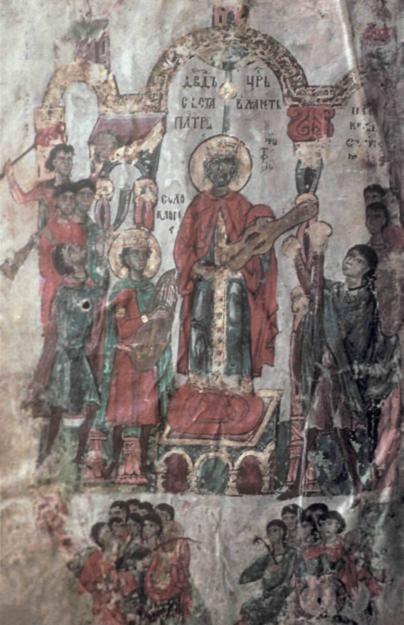

- •263. «Давид царь составляет Псалтирь».

- •264. «Давид царь пишет Псалтирь».

- •265. Явление Христа женам-мироносицам.

- •269. Праведная Сарра. Деталь иконы

- •270. Ангел. Деталь иконы «Троица етхозаветная».

- •274. Спас Нерукотворный; Христос во гробе.

- •279. Евангелист Лука. Миниатюра новгородского

- •280. Евангелист Лука. Деталь Царских врат с

- •1340-Е гг. Из собрания н.П.Лихачева. Грм

- •335. Св. Воин (Нестор ?).

- •348. Апостол Петр. Из деисусного чина

- •349. Богоматерь. Из деисусного чина

- •350. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •351. Архангел Гавриил. Из деисусного чина

- •358. Иоанн Предтеча - Ангел пустыни, с житием. Конец XIV в. Из села Городище близ Коломны. Гтг

- •377. Пророк Давид. Деталь миниатюры новгородской Псалтири («Псалтири Ивана Грозного»). Конец XIV в. Ргб, ф. 304, Троицк., ш/7, Муз. 8662

- •422. Крещение. Около 1410-1411 гг. Из праздничного ряда иконостаса Успенского собора во ладимире. Грм

- •436. Апостол Иуда. Миниатюра Апостола из

- •437. Апостол Павел. Миниатюра Апостола из

- •462. Дионисий с сыновьями. Акафист Богоматери.

- •505. Чудо от иконы Богоматери Знамение. XV в. Новгородский музей

- •533. Апостол Марк. Около 1444 г. Из деисусного

- •541. Сретение. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •546. Троица. Рубеж XV-XVI вв. Гтг

- •552. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •586. Интерьер паперти трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. Росписи 1540-х гг.

- •587. Древо Иессеево. Росписи трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. 1540-е гг.

- •589. Апокалиптический ангел. Роспись собора

- •590. Св. Кирик. Роспись собора Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в Можайске. 1550-е гг.

- •594. «Достойно есть...». Около 1560 г. Из Соловецкого монастыря. Музей-заповедник «Московский Кремль»

- •599. Фигура Ивана Грозного из композиции

- •622. Два клейма из «Хождения Троицы».

- •1601 Г. Сергиево-Посадский музей

- •12. Апостол Павел. Мозаика барабана. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

- •151. Христос Иерей. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода.

- •222. Илия пророк в пустыне, с житием. XIII в. Из погоста ыбуты. Гтг

- •388. Свв. Мученицы Параскева, арвара и Ульяна. Конец XIV в. Гтг

- •432. Начальный лист Евангелия от Луки. Евангелие тетр. Около 1400 г.

- •532. Три святителя и Параскева Пятница. Первая четверть XV в. Гтг.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •«Единородный Сыне...». Деталь клейма «Четырехчастной» иконы. Благовещенский собор Московского Кремля. 1547-1551 гг.

- •653. Болезнь сына сонамитянки. Сцена из цикла чудес пророка Елисея. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680-1681 гг.

- •666. Беседа преподобного арлаама с индийским царевичем Иоасафом.

- •113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 б

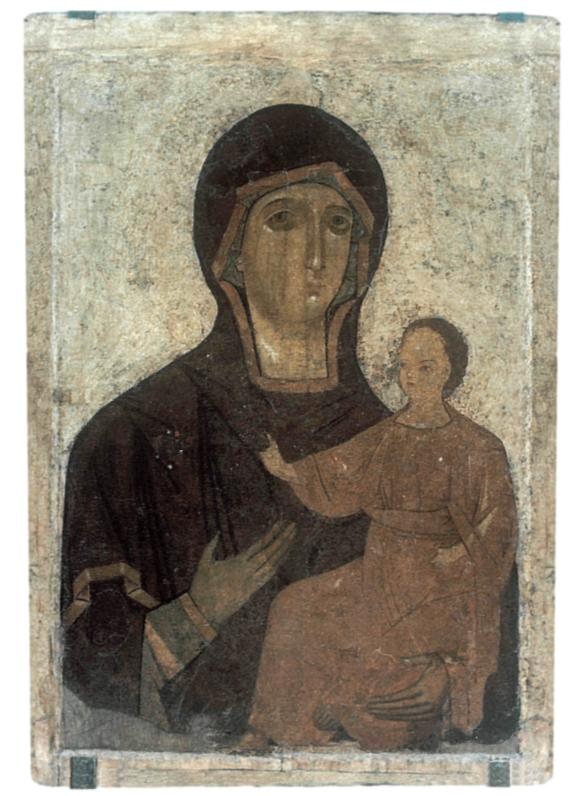

250. Богоматерь Максимовская. Около 1299-1305 гг.

Из Успенского собора во ладимире.

ладимиро-Суздальский музей-заповедник

был лишен епископского достоинства, а затем в нем восстановлен благодаря явлению Христа и Богоматери). Иконографическая программа, уподобляющая русского митрополита самому св. Нико-

лаю, великому христианскому епископу, создана бесспорно во ладимире, при заново организованной там митрополичьей кафедре.

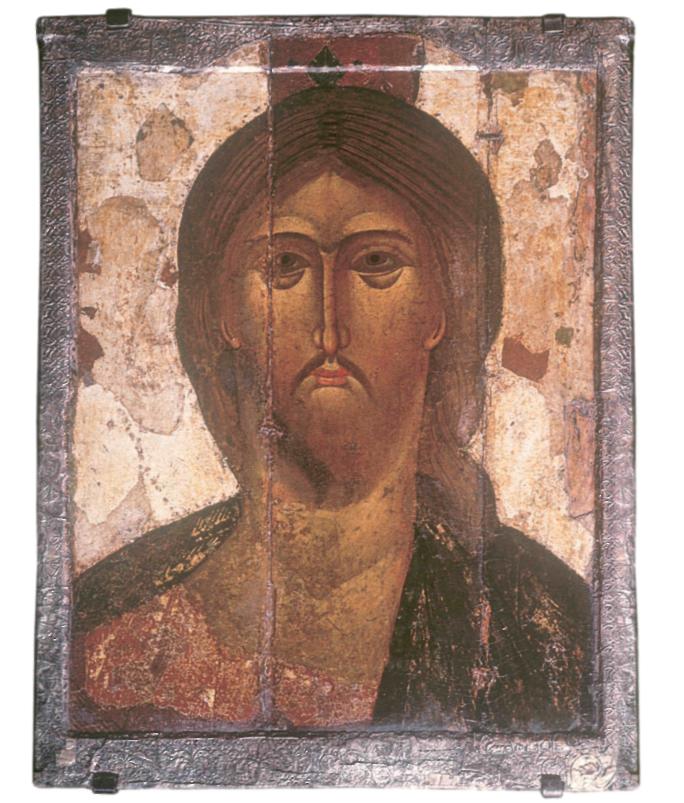

Значительно теснее связана с новым стилем икона «Спас» с оплечным изображением, находящаяся в Успенском соборе Московского Кремля (илл. 251). Поскольку собор, горевший и перестраивавшийся, не сохранил своего первоначального убранства, следует предположить, что икона привезена туда из какого-то крупного центра, скорее всего, в XVI в. Образ выделяется монументальностью композиции и обобщенным, укрупненным характером рельефа. Широкий размах плеч подчеркнут срезом боковых полей и асимметрией драпировок. еличественная осанка, широкая шея, крупные формы создают впечатление, что икона воспроизводит часть композиции с фигурой Христа на троне. Наследие византийского искусства конца XIII в. сказывается в массивности форм, в их повышенной значительности, своего рода «напоре». Однако стиль иконы «Спас» отчасти отражает и константинопольскую культуру палеологовского периода, т.е. раннего

XIV в., что сказывается в скользящих высветлениях, плавных светотеневых переходах и тонких линиях золотого ассиста на одеждах. Печать местного русского творчества заметна в необычной трактовке рельефа лика. Он особым образом упорядочен, в отдельных элемен тах даже схематичен, выглядит граненым или точеным. Русское наследие очевидно и в широком, хотя и в значительной мере утраченном перекрестии нимба, с круп ным орнаментом. Самое важное отличие иконы - сочетание сосредоточенной отре шенности с открытостью образа. иконе присутствует идея обращения к миру, служения ему. Эти качества скажутся в русском искусстве и впоследствии, в

XV в., во времена Андрея Рублева.

Новым величавым искусством были захвачены многие русские центры, от ведущих до провинциальных. Наиболее ярко и последовательно он воплощен

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 260

260

ГЛАА IV

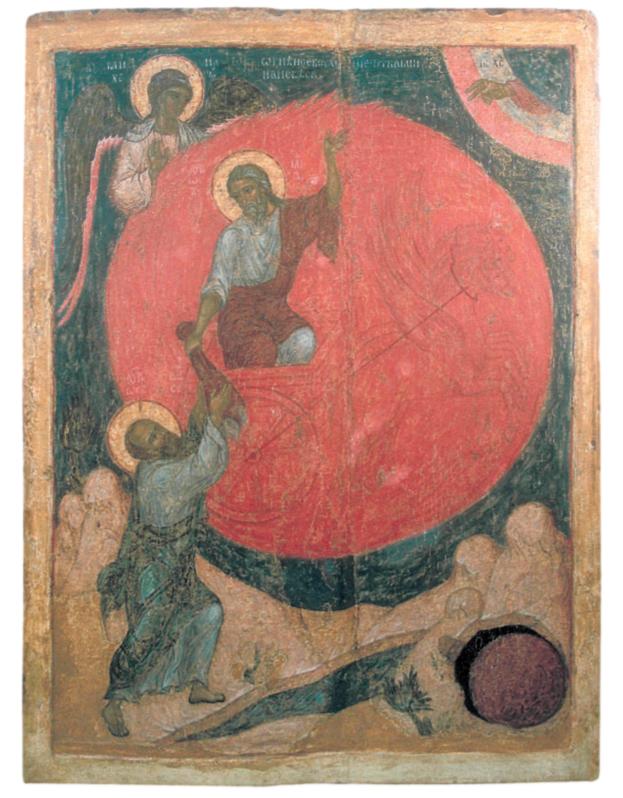

в иконе «ознесение пророка Ильи» (Москва, собрание .А.Логвиненко) (илл. 252). О ее происхождении нет документальных свидетельств, но по колористическим признакам можно предположить, что икона создана в Ростове. С первого взгляда это произведение поражает исключительной связностью действия, красотой ракурсов, пластикой фигур и выразительностью жестов. композиции выявлены разные смысловые линии. Пророк, в огненном облаке, поднимается на небеса, и это событие венчает его земную жизнь, награждая бессмертием. Кони движутся в сторону Господней десницы, на нее указывает крупная

рука пророка, к ней движутся горки, изображенные в виде двух пирамидальных групп. Три ступени, три этапа восхождения воплощены в фигурах пророка Елисея - остающегося на земле ученика Ильи, самого Ильи, уже поднявшегося над землей, и архангела, посланца Господа. композиции присутствует и другая направленность, указывающая на обратное движение, на нисхождение благодати с небес, через посредство пророка Ильи, к земле. Пророк Елисей, глядящий на учителя с надеждой и преданностью, готов принять милоть Ильи, которую он, по преданию, оставил своему ученику. Архангел, полускрытый

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 261

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЕК. «НОАЯ СТРЕЧА С ИЗАНТИЕЙ»

261

от нас огненным облаком, смотрит на происходящее с задумчивым, созерцательным выражением.

«ознесении Ильи» содержится много аллюзий на образы античности, а также на произведения византийской живописи второй половины - конца XIII в. Однако новые художественные впечатления, использованные иконописцем, аккумулированы им в рамках русской традиции. Это сказывается прежде всего в лаконизме и геометрической структурности композиции, с ее круглым как солнце огненным облаком, в выявленных диагоналях и акцентированных угловых изображениях, в сохраняющемся значении

крупных, локально окрашенных плоскостей - киноварное круглое облако на ярко-голубом фоне неба, а также в ликах, наполненных глубоким чувством. Эту икону отделяет от самого раннего русского памятника с этим сюжетом - иконы из собрания банка «Интеза» в иченце (илл. 243) примерно около полувека, но различие между ними чрезвычайно существенно, как в сфере иконографии (в иконе из собрания .А.Логвиненко появляется огненный ореол вокруг фигуры пророка Ильи и колесницы, который впоследствии станет отличительным признаком русской иконографической версии этого сюжета), так и в стиле и образном содержании.

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 262

262

ГЛАА IV

Муромский музей

Муром и Рязань

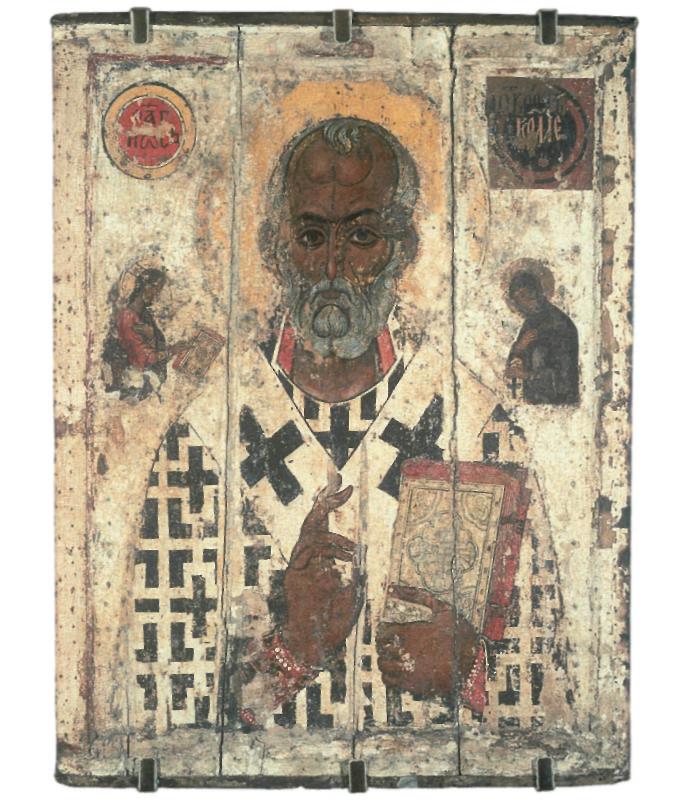

По-своему, более сдержанно было воспринято новое искусство в двух центрах приокского края, к югу от Ростова -в Муроме и Рязани. озможно, происходящие оттуда иконы исполнены ростовскими художниками или под их влиянием. Мастер иконы «Св. Никола» из Николо-Набережной церкви в Муроме (Муромский музей) (илл. 253) использует новые возможности стиля иначе, он сохраняет строгую фронтальность и симметрию композиции и даже подчеркивает эти признаки, располагая кисть благословля-

ющей руки строго по центральной оси иконы и фиксируя верхние углы крупными и яркими медальонами с надписями. Он едва ли не копирует лик из какой-то иконы XIII в., повторяя его крупные черты, широко раскрытые темные глаза, характерные завитки седых волос надо лбом, будто высеченные из камня (ср. новгородские иконы из Духова монастыря и из церкви Св. Николы на Липне, илл. 220, 238). Но лик приобретает в Муромской иконе немыслимую для более раннего времени скульптурность, выпуклость, почти бугристость, а его выражение - оттенок скорби и сострадания.

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 263

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЕК. «НОАЯ СТРЕЧА С ИЗАНТИЕЙ»

263

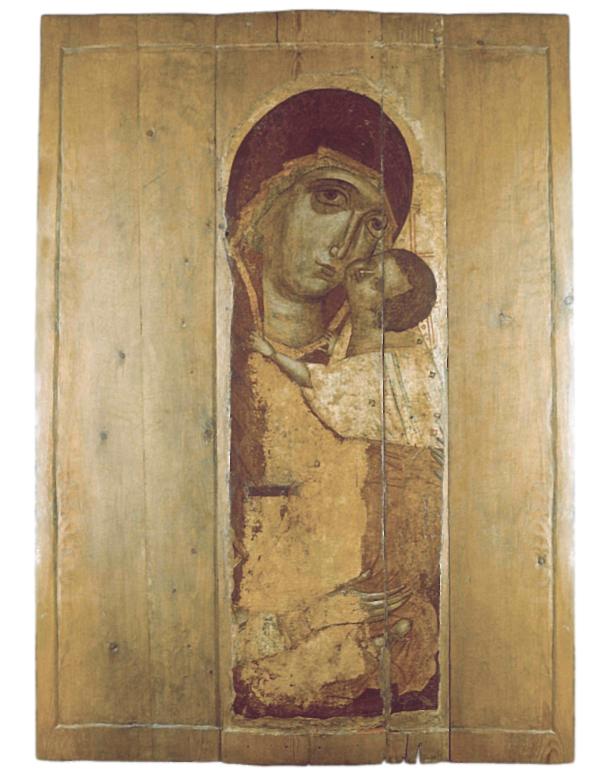

«Богоматерь Одигитрия» (Рязанский музей) (илл. 254) исполнена мягче, в трактовке скорбного лика Богоматери есть деликатная сдержанность. Индивидуальные особенности иконы из Рязани -тонкая и плавная моделировка округлого лика Богоматери, необычный рисунок Ее печальных глаз с чуть опущенными наружными углами, взрослый - юношеский, а не детский облик Христа, спрямленные контуры Его фигуры (прием, появляющийся в XIV в.). Об иконе из Рязани существует предание, что она привезена с Афона. Скорее всего, оно недостоверно, так как стиль иконы -русский.

Иконы из северных областей Ростовской епархии

Новый стиль, с подчеркнуто объемной трактовкой тяжелых форм, распространяется, через посредство Ростова, в северных владениях Ростовской епархии. «Богоматерь Подкубенская», (ологодский музей, илл. 255), происходящая из древнего Спасо-Каменного монастыря в Белозерском крае и сохранившая лишь центральную часть композиции, варьирует иконографию «Богоматери Толгской» (илл. 231, 232): Христос не только прижимается щечкой к щеке Богоматери, как во всех иконах Богоматери Умиле-

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 264

264

ГЛАА IV

ние, но и привстает у Нее на руках -особенность «Толгских». Мастер вносит и свои штрихи в композицию: Христос одет в светлую рубашечку с мелким узором и, главное, Он не обнимает шею Богоматери, а обеими руками держится за края Ее одежды. Самые выразительные особенности этой монументальной иконы - необычайно светлый, сероватый, почти белый лик Богоматери, его крупные черты и запоминающиеся изогнутые очертания глаз, скорбное выражение которых подчеркнуто широкими и темными подглазными тенями.

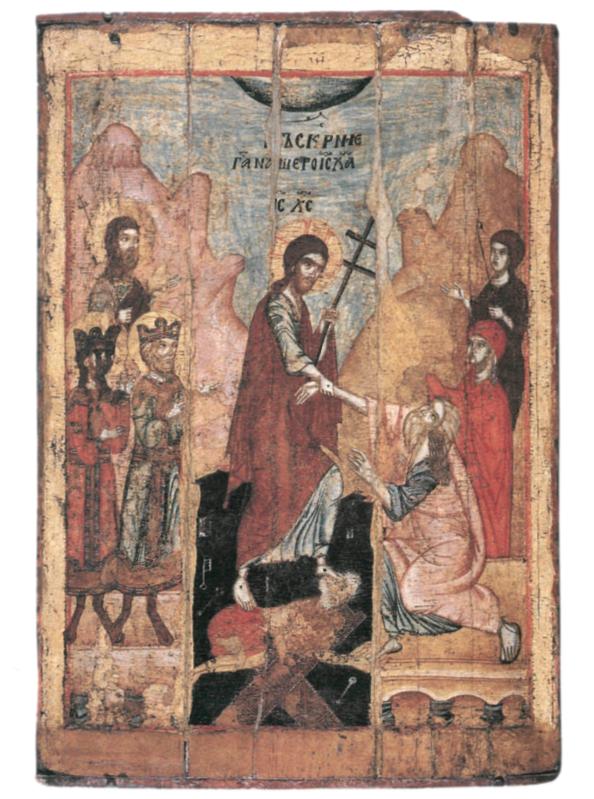

Отголоски «тяжелого стиля» достигают даже самых далеких северных

провинций, самых низовых народных слоев русской иконописи. Такова икона «Сошествие во ад» из погоста Чухченема на Северной Двине, начала XIV в. (ГТГ, илл. 256). Тяжелые фигуры, массивные черты ликов, округленность очертаний, смешанные оттенки красок напоминают аналогичные приемы в «ознесении пророка Ильи» из собрания .А.Логвиненко, но лишь отдаленно, поскольку характер местной культуры дает о себе знать с большой силой. место тонких ритмов, использовавшихся в живописи больших русских центров, композиция северной иконы строится на сопоставлении крупных масс и их симметрии. Фигура

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 265

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЕК. «НОАЯ СТРЕЧА С ИЗАНТИЕЙ»

265

Христа помещена на центральной оси, три фигуры левой группы расположены треугольником, три фигуры правой группы - «лесенкой». Изображения Иоанна Предтечи и Авеля (вверху в каждой группе) симметричны друг другу благодаря сходству молитвенных жестов и одинаковым атрибутам - посохам (у Предтечи это посох пустынника, у Авеля - пастуха). Симметричны и горки, обрамляющие каждую группу. ыразительность иконы создается внимательными взглядами участников и глубоко растроганных очевидцев чуда и, что самое важное, диалогом Христа и Адама, перекличкой их взглядов. Лик Адама,

словно просыпающегося, постепенно оживляющегося, полон надежды, а лик Христа, аскетически исхудалый и страдальческий, выражает такую участливость, сердечность, сочувствие, которые делают эту провинциальную икону видным явлением в истории русской культуры. Цветовая гамма - сочетание голубого и розового, ярко-желтого и киновари -характерна для художественной традиции Ростова. Но очень светлая, почти белая карнация для ростовской живописи необычна, хотя встречается в его провинции (ср. «Богоматерь Подкубенскую», илл. 255), а также в Твери (ср. лики в миниатюрах Хроники Георгия Амартола, илл. 259).

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 266

266

ГЛАА IV

Книжная миниатюра. Ростов и Тверь

На новые пути выходит и книжная иллюстрация, о чем свидетельствуют обе лучшие рукописи Северо-осточной Руси. Две первоначальные миниатюры Федоровского Евангелия (Ярославский музей-заповедник), с их гибкими, уподоб-ленными античным статуям фигурами, разнообразием ракурсов, имеют мало общего с застывшими персонажами русских рукописей второй половины XIII в. От прежнего в их художественном языке сохраняется лишь повышенная яркость

цвета и, что еще более важно, особая значительность образа, его героическое начало и внутренний напор. Эти качества ощутимы, невзирая на то, что мастер пользовался приемами именно миниатюры, погрузив каждую композицию в орнаментальное окружение, будто в кружево. Сведений о времени и месте создания Федоровского Евангелия не сохранилось. Предполагается, что первая миниатюра на л. 1 об., являющаяся фронтисписом всего кодекса, с изображением св. Феодора Стратилата (илл. 257), исполнена по заказу какого-то князя, носившего христианское имя Феодор, либо в память

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 267

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЕК. «НОАЯ СТРЕЧА С ИЗАНТИЕЙ»

267

этого князя, но, возможно, и в знак предназначения рукописи для церкви, посвященной этому святому. ероятно, миниатюра исполнена в память князя Федора Ростиславича (1240-1299), широко известного на Руси в XIII в., княжившего в Ярославле и Смоленске, пострадавшего от татар и причисленного к лику святых вместе со своими сыновьями Давидом и Константином. Св. воин представлен в доспехах, с оружием, в церемониальной позе, с классическим «хиазмом» фигуры, благодаря чему он напоминает изображение из византийской мозаики или фрески, и даже римскую статую. Под его

ногами - зеленые листики травы, а по сторонам - симметричные деревья с павлинами на верхушках. Св. Феодор изображен во славе, во всей красоте своего воинского достоинства, он пребывает в райских кущах, в небесном блаженстве.

Не менее замечательна миниатюра с изображением евангелиста Иоанна Богослова и Прохора, помещенная в начале Евангельских чтений годового круга, перед Пасхальными чтениями (илл. 258). Многое в популярной иконографии трактовано необычно. Даже в русских миниатюрах XIV-XV вв., часто

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 268

268

ГЛАА IV

имеющих пространные пояснительные надписи и цитаты из текстов, не удастся найти композицию, где начало Евангелия от Иоанна («Искони бе слово...») было бы повторено три раза роскошными золотыми буквами. Этот текст сначала написан диагонально расположенными строчками слева вверху около фигуры Христа в небесах; затем в круге на фоне, для разъяснения, какие именно слова диктует Иоанн Прохору; наконец, в книге, где пишет Прохор. Фигуре Прохора, едва ли не более крупной, чем у Иоанна, отведена наибольшая часть композиции. Прохор привлекает внимание и яркой красной одеждой. Мастер этой миниатюры словно возвращается к античным первоисточникам данной ико-

нографии, то есть к схеме античных композиций где изображался поэт (в миниатюре в позе пишущего поэта представлен Прохор) и вдохновляющая его муза (этому образу уподоблен Иоанн). Евангелист, стоя в сложном развороте, с молитвенно поднятыми руками, словно принимает небесное откровение, диктуя его Прохору, тогда как последний исполняет свое высокое предназначение, записывая божественный текст в красивую книгу с золотой заставкой. другую книгу, лежащую на пюпитре, вписана пояснительная надпись, еще раз акцентирующая роль Прохора: «Святой Иоанн возглашает Прохору святое Евангелие писати», подчеркивая, что Евангелие пишет именно Прохор.

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 269

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЕК. «НОАЯ СТРЕЧА С ИЗАНТИЕЙ»

269

Первая треть XIV в. РГБ

ыделение образа Прохора не случайно, он был, скорее всего, святым патроном заказчика. Среди деятелей русской истории XIV в. есть лишь один, которого можно рассматривать как заказчика роскошной рукописи Федоровского Евангелия: Прохор, епископ Ростовский (1311-1328), игравший видную роль в Русской Церкви и даже замещавший митрополита после кончины митрополита Петра в 1326 г. Именно Прохор освящал в 1327 г. московский Успенский собор, поскольку следующий митрополит, Феог-ност, еще не успел прибыть на Русь. ероятно, епископ Прохор заказал эту рукопись в 1320-х годах ростовским (менее вероятно - московским) мастерам, и миниатюристы воспроизвели местную

художественную традицию: крупную форму, румяность щек, яркость цвета и узор-ность. Правда, они изменили цветовую доминанту палитры, в обеих миниатюрах господствует не ростовский синий, а оттенки зеленого - бирюзовый и малахитовый.

Изысканность манускрипта усиливается благодаря орнаменту заставок и инициалов, где плетеные узоры сочетаются с изображениями сказочных животных, а также благодаря обрамлению миниатюры с Иоанном и Прохором. Оно имеет форму купольного храма, известную русскому искусству с XI в. (илл. 71, 72, 73, 77), но заполненную своеобразным абстрактным орнаментом, который получит более широкое распространение в позднем XIV и XV вв.

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 270

270 ГЛАА

Орнамент на вертикальных полосах обрамления миниатюры с Иоанном и Прохором живо напоминает фресковый орнамент 1232-1233 гг. на пилястрах диаконника в соборе Рождества Богородицы в Суздале (илл. 202). Оплечное изображение Христа в люнете храма-обрамления, с иконографией, распространенной в русском искусстве, возможно, указывает на наименование храма, для которого заказана рукопись. Это мог быть Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле, в библиотеке которого и сохранился этот манускрипт. Именно в Ярославле был центр почитания князя Федора, патрональный святой которого изображен на фронтисписе кодекса.

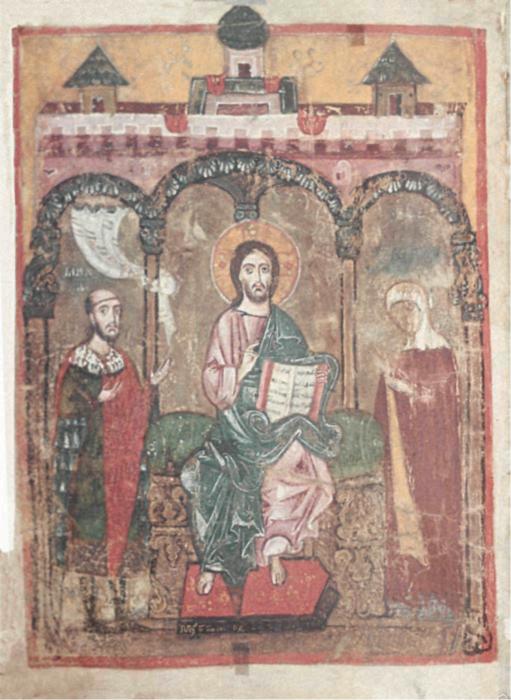

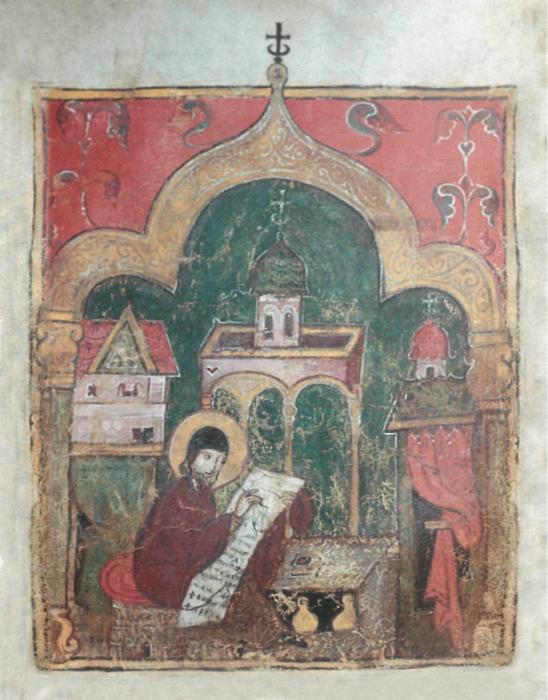

торым важнейшим памятником русской рукописной иллюстрации, в котором русская традиция впитала приемы византийской живописи второй половины - конца XIII в., является комплекс иллюстраций к списку Хроники Георгия Амартола (РГБ). Это византийское сочинение, излагающее историю человечества с библейских времен, было составлено в IX в., а в XI в. в Киеве, как предполагается, переведено на славянский язык. Перевод лег в основу русских копий, одна из которых была исполнена в Твери. тексте помещены многочисленные миниатюры в прямоугольных рамочках, изображающие различные события библейской истории, а близко к началу, на развороте друг против друга помещены две большие миниатюры-фронтисписы. На левой (илл. 259) изображен Христос на престоле, с раскрытым Евангелием (текст о Христе-свете, Ин. 8:12), а по сторонам - тверской князь Михаил Ярославич (ум. в 1319 г.) и его мать Ксения (Оксиния, ум. в 1313 г.). Оба они обращают молитвенные жесты ко Христу. На соседней миниатюре (илл. 260) представлен автор сочинения, византийский монах Георгий, занятый составлением своего текста.

Обе миниатюры содержат многочисленные приметы сходства с византийским, а отчасти и с русским искусством

IV

конца XIII в. первой миниатюре это внушительные фигуры, массивные закругленные драпировки одежд Спасителя (местами они словно пытаются образовать стилизованные спирали, как в искусстве «позднекомниновского маньеризма»). Округлый, объемно вылепленный лик Христа, с крупными чертами (он чем-то напоминает лик Спаса в «Преображении» из росписи 1290-х годов в церкви Св. Николы на Липне близ Новгорода) имеет спокойное, чуть скорбное выражение. Архитектурный фон с куполком и башенками по сторонам - еще плоскостный, но уже отличающийся от фонов в комниновском искусстве непринужденностью очертаний и композиции. Он напоминает архитектурные фоны в сценах жития св. Димитрия в храме Метрополии в Мистре, Греция, 1270-х -1280-х гг. о второй миниатюре - это спокойная, объемно трактованная фигура монаха Георгия, его пространственно переданная поза. Особенность этой миниатюры - преобладание антуража, а не господство фигуры: обильные, хотя и плос-костно трактованные архитектурные сооружения и занавеси, массивная трехлопастная арка, обрамляющая сцену. Обе композиции, монументальные, импозантные и спокойные, органично сочетают наследие русского искусства XIII в., торжественного и величавого, с мотивами византийской живописи позднего XIII в. Исходя из стиля и на основании исторических соображений, миниатюры тверской Хроники Георгия Амартола можно было бы датировать временем перед 1294 г., то есть до того как князь Михаил женился и мог бы быть изображен уже не с матерью, а с женой. И лишь отмечаемые палеографами особенности почерка заставляют отнести манускрипт к XIV в. Очевидно, в тверской культуре достаточно долго сохранялась та художественная концепция, которая успела сложиться там уже в период строительства и украшения Спасо-Преображенского собора 1285-1290 гг.

О

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 271

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЕК. «НОАЯ СТРЕЧА С ИЗАНТИЕЙ»

271

Памятники Новгорода

Новгород, в сравнении с регионами Северо-осточной Руси, имел более прочный и ненарушенный запас культурной традиции. Энергичные новгородские архиепископы возглавляют быстро возродившуюся строительную деятельность. Одни храмы ремонтируются, другие возводятся заново, как и монастыри - внутригородские и пригородные. едутся работы и в новгородском Детинце: в 1302-1305 гг. обновляется большая Борисоглебская церковь неподалеку от Св. Софии, а в 1290-1310-х гг. на воротах Детинца строятся четыре надврат-ные церкви - своеобразная разновидность русских храмов. Новгородцы со-

вершают паломничества в Константинополь, укрепляют связи с монастырями горы Афон. Их интересует не только обустройство самого Новгорода, но и культурная деятельность на территории северных владений, в районе Ладожского и Онежского озер, Беломорского побережья. этих отдаленных местах, с разбросанными на большом расстоянии друг от друга деревянными церквами, с деревенскими часовнями, теперь основываются значительные монастырские обители, несущие духовное просвещение в эти края.

Большую активность в организации духовной и культурной жизни Новгорода и его земель проявляли архиепископы Давид (1309-1325), а чуть позже - Моисей

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 272

272

ГЛАА IV

(1325-1330, 1352-1359) и асилий (1331-1352). Заслуги архиепископа Моисея описаны в его Житии, а об архиепископе асилии известно даже, что он сам был иконописцем.

Развитие новгородской живописи в первой половине XIV в. совпадало по общей схеме с той картиной, которую мы наблюдали в Москве и в Северо-осточной Руси. Сначала появляются единичные произведения, свидетельствующие о возобновлении русско-византийских контактов (возможно, путем использования новых образцов или благодаря приезду отдельных мастеров). Затем

приглашаются и целые группы византийских живописцев. ырисовывается своеобразный художественный слой, где переплетается местное и византийское, где палеологовские мотивы получают совсем особую локальную интерпретацию. Одновременно существует искусство архаического, народного плана.

Однако по общему характеру и по деталям развития новгородская живопись оказывается глубоко своеобразной. ней сохраняется героический тон, высокий накал эмоций, сила и активность воздействия. Живопись Северо-осточной Руси имеет больше полутонов,

IV.qxd 17.02.2007 18:05 Page 273

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЕК. «НОАЯ СТРЕЧА С ИЗАНТИЕЙ»

273