- •Электронная библиотека научной литературы по гуманитарным

- •Глава I. 19 русская жиопись периода

- •Глава III. 193 тринадцатый ек.

- •Глава IV. 225 четырнадцатый ек. «ноая

- •Глава V 401 пятнадцатый ек. Станоление

- •Глава VI 545 шестнадцатый ек.

- •Глава VII 661 жиопись XVII ека

- •7. Софийский собор в Киеве. Интерьер. ид на восток

- •20. Святительский чин. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

- •29. Благовещение у колодца.

- •40. Св. Дмитрий Солунский.

- •46. Архангел из «Благовещения».

- •47. Богоматерь из «Благовещения».

- •48. Лик Богоматери из Деисуса. Мозаика

- •55. «Спас Златая риза».

- •56. Апостолы Петр и Павел. Середина XI в.

- •64. Св. Мч. Димитрий Солунский.

- •67. Пророк Захария. Фреска Михайловского

- •68. Богоматерь из Благовещения. Фреска

- •70. Явление Христа апостолам на Тивериадском

- •76. Апостол Петр с предстоящими князем Ярополком, его женой Ириной и коленопреклоненной

- •91. Архангел из «Благовещения». Фреска северного

- •92. Богоматерь из «Благовещения». Фреска южного

- •93. Олхвы из «Рождества Христова». Фреска

- •95. Св. Кир. Фреска северного предалтарного

- •96. Неизвестный диакон. Фреска арки диаконника

- •118. Пророк Елисей.

- •127. Ангел из «ознесения».

- •139. Неизвестный святитель.

- •140. Неизвестный святитель.

- •142. Обручение Иосифа и Марии.

- •143. Иосиф ведет Марию в свой дом.

- •144. Диаконник Благовещенской церкви на Мячине («в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г. Схема росписи

- •145. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фреска

- •159. Ангел из ознесения.

- •160. Евангелист Иоанн.

- •161. Пророк Михей (?).

- •162. Неизвестная святая.

- •181. Апостол Иоанн из композиции

- •182. Апостол Андрей из композиции

- •183. Апостол Фома (Филипп ?) из композиции

- •184. Апостол Павел из композиции

- •187. Крещение. Клеймо западных врат

- •188. Несение одра Богоматери.

- •189. Покров Богоматери. Клеймо западных

- •190. Явление Троицы Аврааму. Клеймо южных

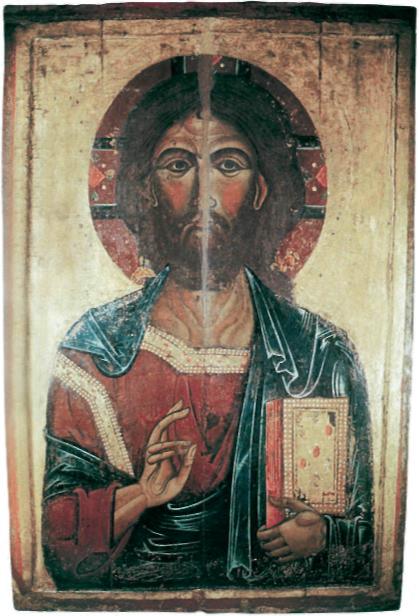

- •204. Спаситель. Деталь иконы «Деисусный чин». Начало XIII в. Гтг

- •217. Спас седержитель.

- •228. Евангелисты Лука и Марк. Миниатюра Спасского Евангелия апракос.

- •233. Богоматерь Умиление (Страстная). торая половина XIII в.

- •234. Св. Мученик Евстафий и равноапостольная Фекла. Оборотная сторона двусторонней иконы.

- •250. Богоматерь Максимовская. Около 1299-1305 гг.

- •263. «Давид царь составляет Псалтирь».

- •264. «Давид царь пишет Псалтирь».

- •265. Явление Христа женам-мироносицам.

- •269. Праведная Сарра. Деталь иконы

- •270. Ангел. Деталь иконы «Троица етхозаветная».

- •274. Спас Нерукотворный; Христос во гробе.

- •279. Евангелист Лука. Миниатюра новгородского

- •280. Евангелист Лука. Деталь Царских врат с

- •1340-Е гг. Из собрания н.П.Лихачева. Грм

- •335. Св. Воин (Нестор ?).

- •348. Апостол Петр. Из деисусного чина

- •349. Богоматерь. Из деисусного чина

- •350. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •351. Архангел Гавриил. Из деисусного чина

- •358. Иоанн Предтеча - Ангел пустыни, с житием. Конец XIV в. Из села Городище близ Коломны. Гтг

- •377. Пророк Давид. Деталь миниатюры новгородской Псалтири («Псалтири Ивана Грозного»). Конец XIV в. Ргб, ф. 304, Троицк., ш/7, Муз. 8662

- •422. Крещение. Около 1410-1411 гг. Из праздничного ряда иконостаса Успенского собора во ладимире. Грм

- •436. Апостол Иуда. Миниатюра Апостола из

- •437. Апостол Павел. Миниатюра Апостола из

- •462. Дионисий с сыновьями. Акафист Богоматери.

- •505. Чудо от иконы Богоматери Знамение. XV в. Новгородский музей

- •533. Апостол Марк. Около 1444 г. Из деисусного

- •541. Сретение. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •546. Троица. Рубеж XV-XVI вв. Гтг

- •552. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •586. Интерьер паперти трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. Росписи 1540-х гг.

- •587. Древо Иессеево. Росписи трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. 1540-е гг.

- •589. Апокалиптический ангел. Роспись собора

- •590. Св. Кирик. Роспись собора Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в Можайске. 1550-е гг.

- •594. «Достойно есть...». Около 1560 г. Из Соловецкого монастыря. Музей-заповедник «Московский Кремль»

- •599. Фигура Ивана Грозного из композиции

- •622. Два клейма из «Хождения Троицы».

- •1601 Г. Сергиево-Посадский музей

- •12. Апостол Павел. Мозаика барабана. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

- •151. Христос Иерей. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода.

- •222. Илия пророк в пустыне, с житием. XIII в. Из погоста ыбуты. Гтг

- •388. Свв. Мученицы Параскева, арвара и Ульяна. Конец XIV в. Гтг

- •432. Начальный лист Евангелия от Луки. Евангелие тетр. Около 1400 г.

- •532. Три святителя и Параскева Пятница. Первая четверть XV в. Гтг.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •«Единородный Сыне...». Деталь клейма «Четырехчастной» иконы. Благовещенский собор Московского Кремля. 1547-1551 гг.

- •653. Болезнь сына сонамитянки. Сцена из цикла чудес пророка Елисея. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680-1681 гг.

- •666. Беседа преподобного арлаама с индийским царевичем Иоасафом.

- •113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 б

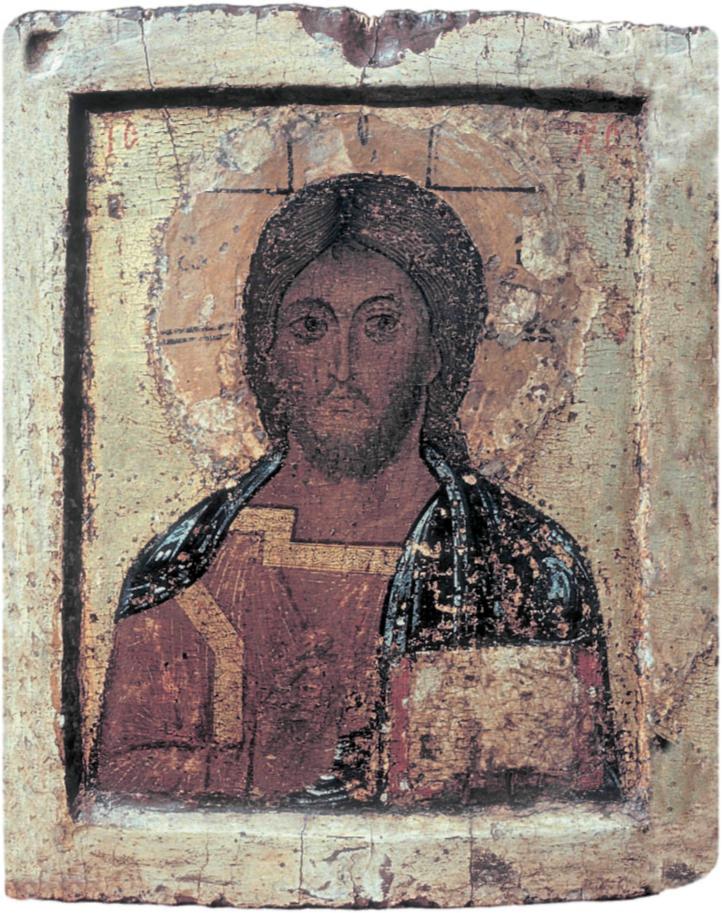

204. Спаситель. Деталь иконы «Деисусный чин». Начало XIII в. Гтг

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 200

200

ГЛАА III

монастыре в Новгороде, 1125 г.: подчеркивается не тонкость богословских размышлений, а богатырская сила духа, стойкость в защите веры.

Художественный язык суздальской фрески XIII в. более схематичен, чем в росписях предшествующего периода. Это сказывается в плоскостном развороте композиции, обобщении контуров, укрупнении форм. рельефе лика появилось больше конкретности, связности элементов, чем в идеалистическом, воздушном искусстве комниновского времени.

Пилястры в диаконнике суздальского храма богато украшены фресковым орнаментом, который намекает на пребывание св. иноков в раю. Самый выразительный мотив - цветы и листья, размещенные в округлых завитках стебля. Этот мотив, наиболее распространенный в украшении рукописей, встречается и в стенописях, в частности, в XI в. (в Софийских соборах Киева и Охрида в Македонии). Особенность суздальского орнамента - его укрупненность и плоскостность. Контуры прорисованы на фоне, а затем образовавшиеся ячейки раскрашены яркими красками - красной, синей, зеленой, благодаря чему отчетливо воспринимаются силуэты орнаментальных форм, которые напоминают изделия из эмали или орнаменты в рукописях, имитирующие эмаль.

1237 г. тот же епископ Митрофан предпринял украшение южного притвора Успенского собора во ладимире. Сохранилась фигура юного воина, - по некоторым предположениям, это молодой Давид, побеждающий Голиафа, намек на победы владимирского князя. Кроме того, до нас дошел орнамент на своде галереи, очень похожий на орнамент суздальского собора.

Иконы и миниатюры Ногорода и Сееро-осточной Руси

«Стиль Студеницы» и его варианты

Большая группа икон и миниатюр первой половины XIII в. обнаруживает, на первый взгляд, прочную связь с комниновским наследием. Для них характерны богатая ритмика композиций, эластичные гибкие линии, изысканный колорит с благородными переливами многочисленных цветовых оттенков, специфические «плави» ликов с оливковыми тенями, отчего лики кажутся относительно темными. Этот стиль, который можно было бы обозначить как поэтический и «ретроспективный», восходит к наиболее устойчивому направлению в византийской живописи XII в., в котором полнее всего отразилось самое существо византийской культуры комниновского периода: ее

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 201

ТРИНАДЦАТЫЙ ЕК

201

исключительная одухотворенность, бесплотность фигур, гармония внутренней жизни, скорбная задумчивость и сосредоточенная созерцательность. Среди памятников XII в. образцом такого искусства является икона «Богоматерь ладимирская».

Новая интерпретация комниновско-го искусства родилась в изантии на рубеже ХП-ХШ вв. или в самом начале XIII в. Наиболее ярким ее памятником являются фрески церкви Богородицы в Студенице, Сербия, 1208-1209 гг. Произведения нового типа отличаются от своих более ранних образцов укрупнением ритма, обобщением деталей и какой-то особой задушевностью в эмоциональной характеристике.

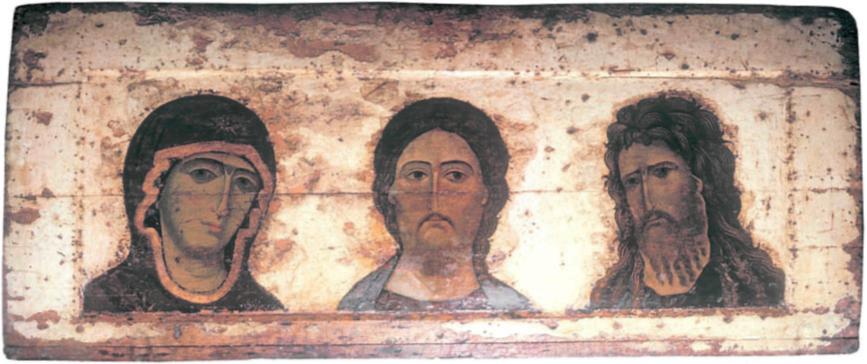

Сама поэтика этого искусства, духовный строй его образов нашли отклик в глубинных основах русской культуры. На Руси он получил новое дыхание, причем в русских произведениях все более важную роль начинает играть плавный, певучий силуэт, постепенно становящийся существенной приметой русской иконописи. Сохранившиеся русские произведения XIII в. дают несколько разновидностей нового стиля. «Деисусный чин» с изображением Спаса, Богоматери и Предтечи был передан в ГТГ из Успенского собора Московского Кремля, куда в XVI в., при Иване Грозном, собирали иконы из многих древних городов. «Деисусный чин», скорее всего, украшал темплон неизвестного нам храма (илл. 205). Белый фон и поля иконы были рассчитаны на серебряный оклад, от которого остались только мелкие отверстия от прикреплявших его гвоздиков. этой иконе все гармонично: и пропорции изображений, и интервалы между ними, хотя линии и рельеф стали, в сравнении с живописью XII в., более ровными, спокойными. С большой деликатностью в этой иконе совмещены три оттенка характеристик. спокойном лике Христа, с некрупными чертами, появилось выражение сердечной участливости, пока еще чуть намеченное, которое впос-

ледствии, в XV в., станет важной особенностью русского образа Спасителя (илл. 204). Изображение Богоматери словно взято более крупным планом, оно массивнее. Золотая кайма мафория, образующая раму вокруг лика, подчеркивает величие Царицы Небесной. Между тем, изображение Иоанна Предтечи, с его обильными и неспокойными прядями волос, со скорбно сведенными бровями, выдает более прочную, хотя и не буквальную, связь с традицией «динамического» стиля в искусстве XII в. Масштабностью форм, величием облика изображенных «Деисусный чин» отдаленно напоминает фрески 1233 г. в соборе Рождества Богородицы в Суздале.

Русское искусство этого «ретроспективного» направления всегда обнаруживает благородное чувство меры, сдержанность, в том числе и в колорите. Рядом с многочисленными переливающимися оттенками теплых и холодных охр небольшие вкрапления киновари (уста Богоматери) и ультрамарина (Ее чепец) выглядят как сияющие драгоценные камни.

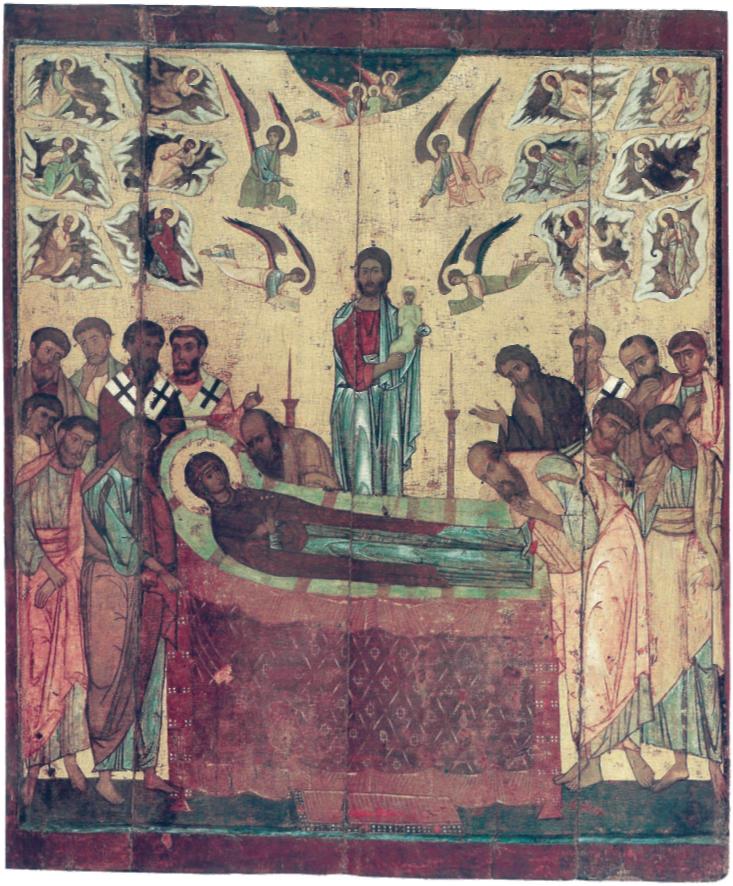

оспроизводя гармонию и ритм комниновской живописи, мастера «очищают» их, опуская детали форм и выделяя основные контуры. Изображение становится более лаконичным, сосредоточенная созерцательность духовного мира приобретает особую глубину. Икона «Успение Богоматери» (ГТГ) происходит из монастыря Рождества Богородицы (Десятинного) в Новгороде (илл. 206). Ее иконография -с изображением не только основной сцены, но и апостолов, слетающихся на облаках к ложу усопшей Богоматери с разных концов земли, - восходит к константинопольскому образцу и была известна уже в Киеве, в росписи Успенского собора Киево-Печерской Лавры, 1080-х годов. Несмотря на то, что в композиции иконы есть некоторая жесткость, иногда свойственная новгородским произведениям, а именно - строгая симметрия, изокефалия, геометризм, в ней с такой глубиной выражено чувство возвышенной скорби, сдержанной печали, что вспоминаются

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 202

202

ГЛАА III

не только лучшие византийские памятники, но и античные надгробные рельефы. Скорбь выражают все апостолы, а также святители. Ни одна поза, ни один жест или силуэт не повторяются, они образуют лишь ритмические соответствия, музыкальные переклички. Настроение скорби передается не только склоненными головами, поникшими плечами, но и руками, поднятыми то к подбородку, то к губам или шее, словно для того, чтобы удержать стон и не на-

рушить достоинства и тишины последнего прощания.

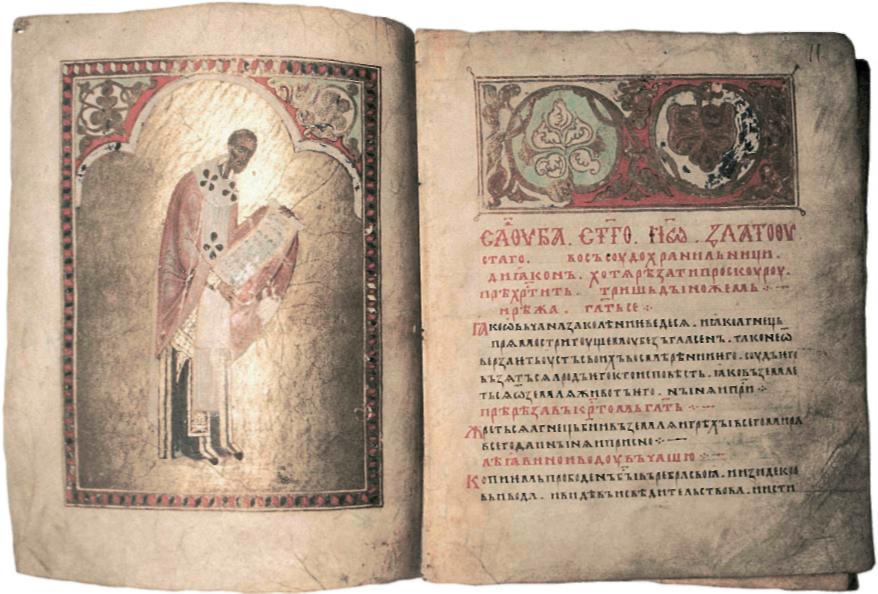

Сходные образы встречаются и в книжной миниатюре. «Служебник арла-ама Хутынского», ГИМ, Син. 604, назван так потому, что, по преданию, рукопись принадлежала игумену одного из новгородских монастырей. действительности же наиболее вероятно, что Служебник был исполнен по заказу известного новгородского архиепископа Иоанна, совершившего около 1200 г. паломничество

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 203

ТРИНАДЦАТЫЙ ЕК

203

в Константинополь, составившего знаменитое описание его святынь и рассказавшего о взятии города крестоносцами в 1204 г. ернувшись в Новгород, он вынужден был принять участие во внутриполитических распрях и, потерпев поражение, временно удалился из Новгорода и занимал в 1224 г. кафедру епископа в западнорусском городе Пере-мышле. Тогда-то, можно думать, и была исполнена эта рукопись, в тексте которой есть западнорусские особенности.

Заставки, помещенные в начале всех трех литургических текстов - асилия еликого, Иоанна Златоуста и «Литургии Преждеосвященных даров», составленной Григорием Двоесловом, а также обрамления миниатюр богаты крупным и ярким цветочным орнаментом, поэтому общая художественная интонация миниатюр мажорная, праздничная. На хорошо сохранившейся миниатюре с Иоанном Златоустом (илл. 207)

св. архиепископ Константинопольский изображен как составитель литургии, с развернутым свитком текста. Но он очень похож и на изображения епископов в апсидах православных храмов, и особенно на фигуры в апсиде Богородичной церкви в Студенице, Сербия, 1208-1209 гг. его тонкой, хрупкой фигуре ощущается аристократизм, а в сухощавом лике - глубина духовной и интеллектуальной жизни.

Данное художественное направление сохраняется в русской иконописи и в середине XIII в. К нему принадлежит небольшая иконка с поясным изображением Христа (Ярославский музей) (илл. 208). Она происходит из Успенского собора в Ярославле, построенного в 1218 г. Но эта икона вряд ли относилась к его первоначальному убранству. По преданию, она принадлежала двум ярославским князьям асилию (княжил в 1238-1249 гг.) и Константину (княжил в 1249-1257 гг.),

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 204

204

ГЛАА III

Ярославский художественный музей

и до разрушения собора в советское время хранилась на их совместной гробнице. Икона считалась чудотворной и служила, видимо, мощехранительницей: на ее боковых полях сделаны углубления, в которых могли лежать частицы мощей. Наиболее вероятно, что икона написана для князя асилия, то есть во второй четверти столетия. Образ Христа на этой иконе - один из самых сердечных в ис-

тории русской иконописи. При всей близости иконы к византийской традиции с точки зрения стиля, при всем сходстве колорита с цветом многих византийских произведений XII в. (благородное сочетание тонких прозрачных охр в лике и в цвете хитона, с синим лазуритовым цветом плаща и с золотом окаймлений), икона отличается и эмоциональным складом и, отчасти, характером рисунка,

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 205

ТРИНАДЦАТЫЙ ЕК

205

в котором, вместо византийских длинных, гибких, эластичных линий, используются более простые контуры.

Отголоски этого направления сохраняются в русской живописи XIII в. и позднее. Миниатюра в рукописи Бесед Григория Двоеслова (РНБ, Погод. 70), написана около середины столетия, судя по диалектным особенностям, в юго-западной Руси (район Галицко-олынского княжества). Здесь такие же спокойные, обобщенные линии, крупные формы. На миниатюре под тройной аркой изображены: в центре - Христос, слева -автор текста святитель Григорий Двоеслов (папа Римский), а справа - св. Евстафий, который, вероятно, был св. патроном заказчика рукописи (илл. 209). верхних углах - медальоны с архангелами Михаилом и Гавриилом.

«Монументальный» стиль

К другому стилистическому течению в живописи первой трети XIII в. относятся несколько икон исключительного художественного уровня. Для них характерны многогранность иконографической программы, величественная красота и спокойная сила обликов, ясные и строгие композиции, с тенденцией к фронтальности фигур; обобщенные, иногда до геометрической простоты, плавные линии, яркие, сияющие краски и обильно использованный орнамент. Этот стиль можно условно назвать монументальным.

Укрупнение и обобщение форм, величавость фигур и внутренняя сила, читающаяся на ликах, появляются и в искусстве византийского мира уже в

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 206

206

ГЛАА III

210. Богоматерь лахернитисса (Знамение). Около 1224 г. Из Успенского собора в Ярославле. ГТГ

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 207

ТРИНАДЦАТЫЙ ЕК

207

конце XII в., причем еще более ярко сказываются на рубеже ХП-ХШ вв. (например, в росписи капеллы Богоматери в монастыре Св. Иоанна Богослова на острове Патмос). Аналогичное направление в русском искусстве представляет собою своеобразную версию широкого византийского художественного течения, причем версию исключительно яркую, с явственным отпечатком национальной традиции, что сказывается в особой четкости композиционной структуры, интенсивности цвета и поэтике образа.

Центральным памятником этого течения является икона «Богоматерь Знамение» (или «Богоматерь лахернитисса», иногда ее называют также «Богоматерь еликая Панагия» или «Ярославская Оранта»), в ГТГ (илл. 210). Икона происходит из Ярославля, города, который еще недавно не играл особой роли, а в XIII в., когда многие города Северо-осточной Руси начали разрастаться и превратились в центры отдельных княжеств, стал вторым по значению городом в Ростовском княжестве. Его географическое положение - на берегу олги - открывало богатые перспективы в отношении торговли и господства на водных путях, ведущих на восток, к Уралу, и на юг, к Каспийскому морю. XIII в. он постоянно был в зоне внимания ростовских князей, а также епископов, возглавлявших обширную и богатую Ростовскую епархию. 1218 г. там был выстроен каменный Успенский собор, а в 1224 г. - каменный храм находившегося в самом городе Спасо-Преображенского монастыря. Икона Богоматери, своими крупными размерами (193 х 120 см) напоминающая русские иконы XI - начала XII в., принадлежала (судя по поздним описям монастыря) к первоначальному убранству этого храма.

общих чертах икона воспроизводит иконографию одного из чрезвычайно почитавшихся чудотворных образов во лахернском храме в Константинополе, ту самую, которая была использована в новгородской чудотворной иконе «Богоматерь Знамение», около 1130-х годов.

Богоматерь, на груди Которой изображен в медальоне воплотившийся Логос, в ярославской иконе представлена в рост: этот вариант был известен на Руси уже в XII в., например, в апсидной фреске церкви Спаса на Нередице, 1199 г.

иконе из Ярославля проявились и свои иконографические акценты. Широкие и массивные складки мафория напоминают о влахернской реликвии, чудотворной ризе Богоматери, Ее покрывале, которое было символом покровительства Богородицы для всего христианского мира. Покрывало было изображено распростертым в воздухе в одной из сцен на медных, с золотой росписью западных вратах собора Рождества Богородицы в Суздале. Интенсивно пурпурный цвет мафория в иконе напоминает о царственном пурпуре, о происхождении Богоматери от «колена Давидова» и, соответственно, о родословии Христа в Его человеческой ипостаси. Синий цвет Ее хитона ассоциируется с богословской символикой неба и божественного начала, а необычайно крупные золотые полосы на Ее одежде, местами расходящиеся на тонкие золотые штрихи, напоминают о небесном свете, о Христе, Который пришел в мир через посредство Богородицы.

Многие подробности композиции наводят на мысль о литургии. Христос Эммануил, в алом гиматии, цвет которого ассоциируется с темой жертвенной крови, благословляет обеими руками, как это делают архиереи, а на Его хитоне имеется широкое орнаментированное оплечье, как на богослужебных облачениях епископов. На плечах архангелов, изображенных вверху в медальонах, -белые ленты с крестами, то есть омофоры, входящие в богослужебное облачение епископов. Оба архангела слегка откинулись назад, словно пораженные видением чуда, явлением Богоматери, которое описывается в рассказе о чуде во лахернском храме. Рисунок рук Богоматери, маленьких и словно без локтей, образующих дугообразную линию, придает силуэту фигуры сходство с литургической

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 208

208

ГЛАА III

чашей, потиром, в котором покоится медальон с Христом. Известно, что в византийской гимнографии Богоматерь часто сравнивается со священным сосудом (например, в Акафисте Богоматери). Ярославская икона является изобразительным парафразом этих поэтических уподоблений.

Композиция «Богоматери лахерни-тиссы» («Знамения») создана с учетом многих византийских иконографических традиций, но не имеет полных аналогий в сохранившихся византийских произведениях. Между тем, ассоциации с влахерн-ским культом и с почитанием ризы Богородицы обнаруживают складывающуюся русскую традицию почитания Покрова

Богоматери - Ее покровительства и покрывала.

Поза Богоматери в ярославской иконе, Ее внушительный облик, наконец, крупные размеры изображения заставляют вспомнить знаменитую мозаику XI в. в конхе апсиды Софийского собора в Киеве. И здесь, и там Дева представлена не только как Теотокос, Которая принесет Спасителя в мир, но и как заступница христиан. К ярославской иконе можно было бы применить тот же эпитет из Акафиста - «Нерушимая стена», который со временем стал применяться по отношению к киевской мозаике. Однако между этими произведениями существует огромное стилистическое различие. Мастер ярославской

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 209

ТРИНАДЦАТЫЙ ЕК

209

иконы был обогащен опытом комниновс-кого искусства. Отсюда тонкость черт лика, маленькие аристократические кисти рук, изысканная прорисовка драпировок, их расчлененность, контрасты рельефа в лике Еммануила. Как художник новой эпохи, он реформирует комниновские приемы, обобщает контур и рельеф, придавая им почти геометрический характер. его рисунке есть нечто от архитектуры: арки, дуги, грани, симметричные зигзаги, идеальная симметрия, в том числе в лике Богоматери, от которого трудно отвести взгляд, настолько он поражает сочетанием невозмутимости облика с богатством внутренней жизни. Новым является и геомет-

ризм общей композиции: вертикаль фигуры, дуги рук и нижнего края мафория, четыре равновеликих круга (медальон с Христом, нимб Богоматери, медальоны с двумя архангелами).

Колорит ярославской иконы - скупой, в нем сочетаются пурпурный, синий и киноварно-красный (подушка), и только в ликах использована богатая палитра полутонов. Главное в цветовом решении -золото, оно буквально заливает всю икону. Раньше фон иконы был покрыт металлическим орнаментированным окладом (вероятно, серебряным, может быть, с позолотой), остались следы прикреплявших его маленьких гвоздиков. Нимбы же,

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 210

210 ГЛ

в настоящее время белые, были, вероятно, тоже металлическими, но украшенными с особой роскошью.

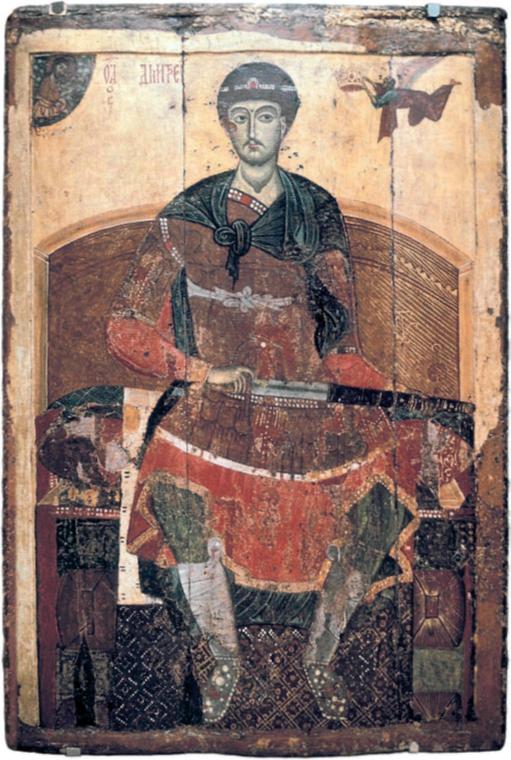

«Димитрий Солунский на престоле» (ГТГ) (илл. 211) близок по стилю к «Богоматери Знамение» из Ярославля. Икона происходит из небольшого города Дмитрова, где была церковь Св. Димитрия, заново возведенная из кирпича, вероятно, около 1212 г. Для нее, можно предполагать, и была исполнена икона святого, по повелению великого князя ладимирского севолода III, чье христианское имя было Димитрий. Эта икона, также довольно крупная (156 х 108 см), явно пользовалась особым почитанием и в XVI в. была, в связи с этим, «реставрирована»: был переделан фон и некоторые детали в нижней части композиции, написана фигура летящего с венцом ангела, переделана спинка престола.

Изображение святого воина-мученика на престоле, то есть в особо торжественном изводе, встречается в византийском искусстве, но относительно редко. Таков, например, рельеф XI в. с фигурой св. Димитрия на западном фасаде Сан Марко в енеции, изображения на печатях болгарских и русских князей. Смысл таких композиций многогранен, но всегда связан с темой триумфа. изантийский поэт Мануил Фил видит в них сцену отдыха и раздумья св. воина после победоносного боя, когда воин прячет в ножны свой меч; их трактуют и как изображение мученика на небесах, восседающего на престоле славы. данной иконе видят и сцену инвеституры: святой Димитрий, патрон русского князя, готов вручить своему подопечному меч, атрибут его княжеской власти.

Св. Димитрий представлен не юным, а, что реже, средовеком (ср. аналогичный образ средовека на мозаичной иконе XII в. из монастыря Ксенофонтос на Афоне). Он не напряжен в воинской борьбе, а спокоен и величествен. его лике угадывается такая глубина и содержательность внутреннего мира, что невольно в памяти возникают образы Христа.

ш

Икона Богоматери из Ярославля и св. Димитрия из Дмитрова были исполнены разными мастерами, в одном случае иконописцем из Ростова, где была столица княжества и центр Ростовской епархии, в другом - видимо, мастером из ладимира, но эти художники находились в тесном контакте, отсюда стилистическое сходство их произведений. Показательны не только симметричные композиции, спокойные линии, сияние насыщенных красок и золота, но и обобщение рисунка, мотивы широких арок и дуг, в том числе в ликах. Их искусство - не продолжение комниновской живописи, но ее парафраз, преобразование, взгляд на нее уже несколько издали. произведениях этого круга, в отличие от памятников «лирического» типа, звучат воспоминания не только о комниновской живописи с ее гибкими формами, но и о торжественных образах XI в. рамках русского художественного наследия вспоминаются, например, мозаики и фрески Софийского собора в Киеве.

Несколько иначе выглядят иконы приблизительно того же художественного течения, но связанные по своему происхождению с Новгородом и, что особенно важно, созданные несколько позже, уже во второй четверти XIII в. Им свойственна повышенная активность, острота и сила воздействия. Это создается грузностью форм, контрастами цветовых плоскостей -белых и синих, красных и пурпурных, а более всего - выразительными взглядами нарочито укрупненных, темных, обведенных контуром глаз, а также координацией взглядов и жестов.

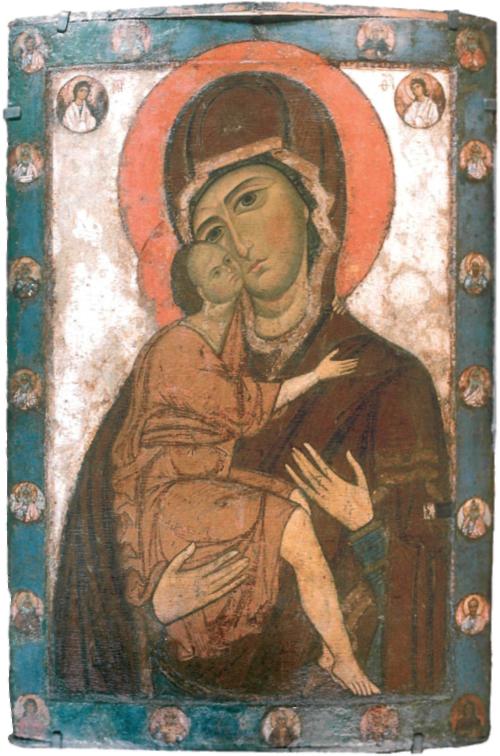

Центральный памятник этой группы - «Богоматерь Умиление» из Белозерска (ГРМ) (илл. 212).. основе ее иконографии, изображающей Богоматерь с Младенцем, Который обнимает Мать за шею и прижимается щечкой к Ее щеке, лежит знаменитая византийская икона первой трети XII в. «Богоматерь ладимирская» (ГТГ). Многие историки искусства справедливо полагают, что по иконе из Белозерска можно судить о первоначальной

О

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 211

ТРИНАДЦАТЫЙ ЕК

211

композиции «Богоматери ладимирской», от которой, как известно, сохранились только лики Богоматери и Христа. Но в собственно художественном плане между этими иконами мало сходства, в иконе из Белозерска византийская основа изменена. Христос изображен не нежным младенцем, а отроком, почти подростком, Богоматерь тоже выглядит не столь юной (искусство XIII в. вообще тяготеет к изображению более зрелого, взрослого, оформившегося, ср. св. Димитрия в иконе из Дмитрова, который представлен сре-довеком). Голова Богоматери укрупнена, что подчеркнуто широким красным нимбом. композиционном решении важен и общий контур плеч, и - особенно - силуэты светлых рук с тонкими пальцами, обнаженных до колен ножек Христа, а

также образованные этими формами пересекающиеся диагональные линии. Отличается и оформление полей: на иконе из Белозерска в медальонах с розовыми и голубыми фонами, как бы в подражание окладу из перегородчатых эмалей, представлены пророки, предвозвестившие воплощение Христа, а на нижнем поле - св. жены.

Новый художественный язык «Богоматери Белозерской» особенно заметен при сравнении Ее лика с ликом «Ангела Златые власы», типологически близким, но решенным еще в системе XII в. На смену его мягкой лепке, нюансированной живописи приходит усиленный контур, длинные, гибкие, спокойные и ритмичные линии, более просто организованный рельеф.

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 212

212

ГЛАА III

Строгий лик Богоматери, печальный взор Ее преувеличенно огромных глаз, почти взрослая серьезность Христа переводят иконографию Богоматери Гликофилусы из утонченно-лирического толкования «Богоматери ладимирской» в атмосферу суровой скорби, мужественности в предвидении грядущих страданий.

Большой размер иконы (155 х 106 см), четкие силуэты на белом фоне, яркие краски - все это способствует восприятию иконы с большого расстояния, она словно рассчитана на многолюдный приход верующих, большой собор. Своей яркостью и активностью икона напоминает произведения западноевропейского романского искусства.

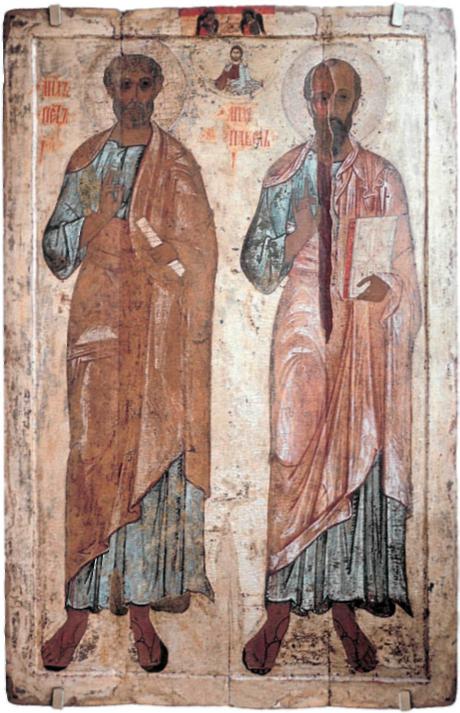

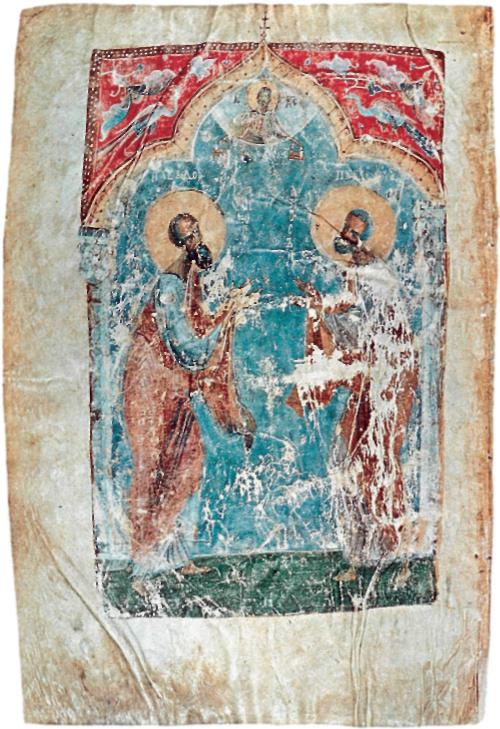

Не столь интенсивно выражен новый стиль в иконе «Апостолы Петр и Павел» (ГРМ), начала - первой половины XIII в., также найденной в Белозерске (илл. 213). Красочная гамма ее хотя и несложная, но мягкая: светло-лиловый и желто-розовый гиматии, светло-голубые хитоны. Новое сказалось в композиции: в одинаковой постановке фигур, в идентичности силуэтов, поз и жестов, в повторяющемся рисунке складок. Оба апостола изображены «в унисон», как верные и неуклонные проповедники учения, и Спаситель благословляет каждого из них с небес, обеими руками. иконе XI в. того же сюжета, из Софийского собора в Новгороде, был дан гораздо более сложный «диалог» фигур.

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 213

ТРИНАДЦАТЫЙ ЕК

213

Книжная миниатюра Ростова

Среди русских произведений XIII в. немало таких, которые обнаруживают живейшую приверженность их создателей к самым ярким, оригинальным и незабываемым приемам византийской живописи предшествующего времени, конца XII в., и особенно к искусству так называемого «позднекомниновского маньеризма». Острая выразительность нервных, словно зыблющихся и изгибающихся контуров, утрированная подвижность фигур, дробные складки тонких тканей, то как будто прилипающих к телу, то разлетающихся под порывами ветра, горящие глаза на худых, аскетических ликах - все это позволяло византийским мастерам передать необычайную взволнованность персонажей, охваченных нап-

ряженным переживанием литургической драмы. Экспрессивный стиль, очень ярко сказавшийся в византийской живописи конца XII в. (вспомним, например, знаменитые фрески церкви Св. Георгия в Курбинове, Македония, 1191 г.), в русском искусстве того времени отразился лишь отчасти, как бы под сурдинку (ср. икону «Св. Николай», со святыми на полях, конца XII в., ГТГ). Между тем, позднее в русской живописи XIII в. стали очень заметны воспоминания об этом стиле, его отголоски. Элементы его используются мастерами не изолированно, а в сочетании с иными приемами, поэтому создается новая художественная структура. ероятно, в конце XII в., когда этот стиль сформировался в византийской живописи, он не привлек внимания русских художников по причине своей

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 214

214

ГЛАА III

чрезмерной изысканности, утонченной игре внешних форм. Между тем, в XIII в. его приемы пригодились для создания новых могучих образов, требовавшихся эпохой.

разных видах искусства и на разных этапах этот стиль интерпретировался на Руси по-разному. Из произведений, которые можно с бесспорностью отнести к домонгольскому времени, данная стилистическая ориентация проявилась только в книжных миниатюрах Северо-осточной Руси, причем в довольно сдержанной форме и с характерным для русского искусства интересом к силуэту, линии. Ростовский епископ Кирилл (занимал кафедру с 1216 по 1229 г.) был покровителем книгописания и искусств. Именно по его заказу был в 1220 г. исполнен Толковый Апостол (ГИМ, Син.7), где перед текстом помещена миниатюра,

изображающая двух первоверховных апостолов - Петра и Павла (илл. 214). Они даны в предстоянии перед Христом, Который обеими руками опускает на апостолов драгоценные венцы мучеников со свисающими маленькими жемчужными подвесками. Апостолы представлены взволнованными, их фигуры очень подвижны. У них хрупкие пропорции, вытянутые длинные шеи, их одежды сделаны из мелко сборящихся полупрозрачных тканей; благодаря белильным лессировкам эти складки местами становятся похожими на кисею.

се в этой миниатюре - воздушное и легкое, композиция наполнена благодатью, исходящей от Спасителя и словно материализованной в буквах надписей: в вертикально расположенных словах «АГИОС», спускающихся от венцов

III.qxd 17.02.2007 18:00 Page 215

ТРИНАДЦАТЫЙ ЕК

215

прямо в протянутые руки апостолов. Тема благодати, рая как нельзя лучше дополняется обрамлением. Арка на мраморных колоннах, увенчанная крестом, -это символ церкви, храма, а над нею, в верхних углах рамки, на алом фоне крупные цветы и павлины напоминают о рае, а также об источнике жизни -храме и божественном учении, проповедуемом апостолами.

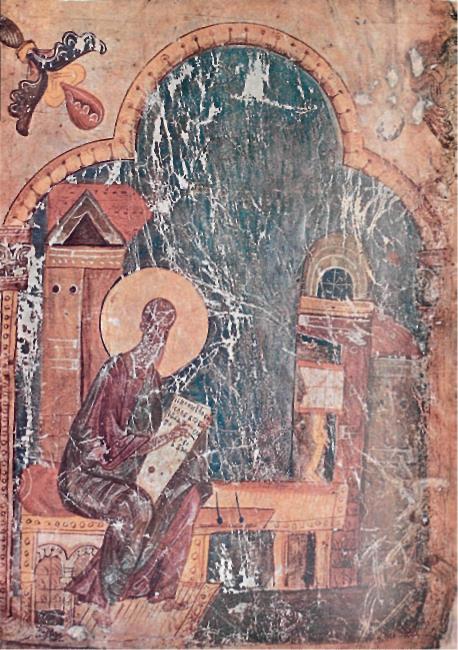

Евангелии апракос в собрании Научной библиотеки МГУ, 2 Ag 80, имеется только миниатюра с фигурой евангелиста Иоанна Богослова (илл. 215). Она близка к миниатюре Апостола и колоритом, и яркой синевой фона, и подвижностью фигуры, ее диагональными линиями, и тонкими, «волосяными» складками, и формой обрамляющей арки, и крупным орнаментом в верхних углах. Своеобразные рамки обеих миниатюр имеют характерное колористическое решение, желтый цвет с синим и красным, - сочетание, которое надолго сохранится в живописи Ростова и перейдет в иконопись. Эти рамки - радостные, узорчатые, живо напоминающие о русском вкусе XIII в., о русской декоративности, образуют словно первый план обеих композций.

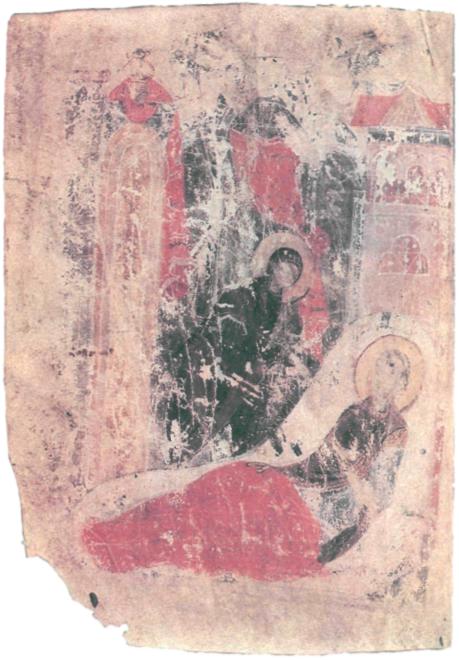

Другие миниатюры в рукописях Ростова скомпонованы более спокойно, но своими хрупкими, бесплотными фигурами и невесомыми тканями одежд они похожи на миниатюру 1220 г. Такова, например, плохо сохранившаяся, но замечательная по сюжету миниатюра в Кондакаре (богослужебные тексты с византийскими нотными обозначениями) РГБ, ф. 104, собрание Троице-Сергиева монастыря, № 23 (илл. 216). Изображено чудо с Романом Мелодом (Сладкопевцем). Знаменитый автор византийских песнопений, живший в Константинополе в VI в., по преданию, увидел во сне Богоматерь, давшую ему проглотить свернутый свиток, после чего он наутро сочинил свой знаменитый кондак о рождении Предвечного Младенца («Дева днесь Пресущественного раждает...»).