- •Электронная библиотека научной литературы по гуманитарным

- •Глава I. 19 русская жиопись периода

- •Глава III. 193 тринадцатый ек.

- •Глава IV. 225 четырнадцатый ек. «ноая

- •Глава V 401 пятнадцатый ек. Станоление

- •Глава VI 545 шестнадцатый ек.

- •Глава VII 661 жиопись XVII ека

- •7. Софийский собор в Киеве. Интерьер. ид на восток

- •20. Святительский чин. Мозаика центральной апсиды. Софийский собор Киева. 1040-е гг.

- •29. Благовещение у колодца.

- •40. Св. Дмитрий Солунский.

- •46. Архангел из «Благовещения».

- •47. Богоматерь из «Благовещения».

- •48. Лик Богоматери из Деисуса. Мозаика

- •55. «Спас Златая риза».

- •56. Апостолы Петр и Павел. Середина XI в.

- •64. Св. Мч. Димитрий Солунский.

- •67. Пророк Захария. Фреска Михайловского

- •68. Богоматерь из Благовещения. Фреска

- •70. Явление Христа апостолам на Тивериадском

- •76. Апостол Петр с предстоящими князем Ярополком, его женой Ириной и коленопреклоненной

- •91. Архангел из «Благовещения». Фреска северного

- •92. Богоматерь из «Благовещения». Фреска южного

- •93. Олхвы из «Рождества Христова». Фреска

- •95. Св. Кир. Фреска северного предалтарного

- •96. Неизвестный диакон. Фреска арки диаконника

- •118. Пророк Елисей.

- •127. Ангел из «ознесения».

- •139. Неизвестный святитель.

- •140. Неизвестный святитель.

- •142. Обручение Иосифа и Марии.

- •143. Иосиф ведет Марию в свой дом.

- •144. Диаконник Благовещенской церкви на Мячине («в Аркажах») близ Новгорода. 1189 г. Схема росписи

- •145. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фреска

- •159. Ангел из ознесения.

- •160. Евангелист Иоанн.

- •161. Пророк Михей (?).

- •162. Неизвестная святая.

- •181. Апостол Иоанн из композиции

- •182. Апостол Андрей из композиции

- •183. Апостол Фома (Филипп ?) из композиции

- •184. Апостол Павел из композиции

- •187. Крещение. Клеймо западных врат

- •188. Несение одра Богоматери.

- •189. Покров Богоматери. Клеймо западных

- •190. Явление Троицы Аврааму. Клеймо южных

- •204. Спаситель. Деталь иконы «Деисусный чин». Начало XIII в. Гтг

- •217. Спас седержитель.

- •228. Евангелисты Лука и Марк. Миниатюра Спасского Евангелия апракос.

- •233. Богоматерь Умиление (Страстная). торая половина XIII в.

- •234. Св. Мученик Евстафий и равноапостольная Фекла. Оборотная сторона двусторонней иконы.

- •250. Богоматерь Максимовская. Около 1299-1305 гг.

- •263. «Давид царь составляет Псалтирь».

- •264. «Давид царь пишет Псалтирь».

- •265. Явление Христа женам-мироносицам.

- •269. Праведная Сарра. Деталь иконы

- •270. Ангел. Деталь иконы «Троица етхозаветная».

- •274. Спас Нерукотворный; Христос во гробе.

- •279. Евангелист Лука. Миниатюра новгородского

- •280. Евангелист Лука. Деталь Царских врат с

- •1340-Е гг. Из собрания н.П.Лихачева. Грм

- •335. Св. Воин (Нестор ?).

- •348. Апостол Петр. Из деисусного чина

- •349. Богоматерь. Из деисусного чина

- •350. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •351. Архангел Гавриил. Из деисусного чина

- •358. Иоанн Предтеча - Ангел пустыни, с житием. Конец XIV в. Из села Городище близ Коломны. Гтг

- •377. Пророк Давид. Деталь миниатюры новгородской Псалтири («Псалтири Ивана Грозного»). Конец XIV в. Ргб, ф. 304, Троицк., ш/7, Муз. 8662

- •422. Крещение. Около 1410-1411 гг. Из праздничного ряда иконостаса Успенского собора во ладимире. Грм

- •436. Апостол Иуда. Миниатюра Апостола из

- •437. Апостол Павел. Миниатюра Апостола из

- •462. Дионисий с сыновьями. Акафист Богоматери.

- •505. Чудо от иконы Богоматери Знамение. XV в. Новгородский музей

- •533. Апостол Марк. Около 1444 г. Из деисусного

- •541. Сретение. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •546. Троица. Рубеж XV-XVI вв. Гтг

- •552. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина

- •586. Интерьер паперти трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. Росписи 1540-х гг.

- •587. Древо Иессеево. Росписи трапезной церкви Рождества Христова Пафнутиева Боровского монастыря. 1540-е гг.

- •589. Апокалиптический ангел. Роспись собора

- •590. Св. Кирик. Роспись собора Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в Можайске. 1550-е гг.

- •594. «Достойно есть...». Около 1560 г. Из Соловецкого монастыря. Музей-заповедник «Московский Кремль»

- •599. Фигура Ивана Грозного из композиции

- •622. Два клейма из «Хождения Троицы».

- •1601 Г. Сергиево-Посадский музей

- •12. Апостол Павел. Мозаика барабана. Софийский собор в Киеве. 1040-е гг.

- •151. Христос Иерей. Фреска церкви Спаса на Нередице близ Новгорода.

- •222. Илия пророк в пустыне, с житием. XIII в. Из погоста ыбуты. Гтг

- •388. Свв. Мученицы Параскева, арвара и Ульяна. Конец XIV в. Гтг

- •432. Начальный лист Евангелия от Луки. Евангелие тетр. Около 1400 г.

- •532. Три святителя и Параскева Пятница. Первая четверть XV в. Гтг.

- •542. Положение во гроб. Фреска церкви Успения в Мелетове. 1465 г.

- •«Единородный Сыне...». Деталь клейма «Четырехчастной» иконы. Благовещенский собор Московского Кремля. 1547-1551 гг.

- •653. Болезнь сына сонамитянки. Сцена из цикла чудес пророка Елисея. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680-1681 гг.

- •666. Беседа преподобного арлаама с индийским царевичем Иоасафом.

- •113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 б

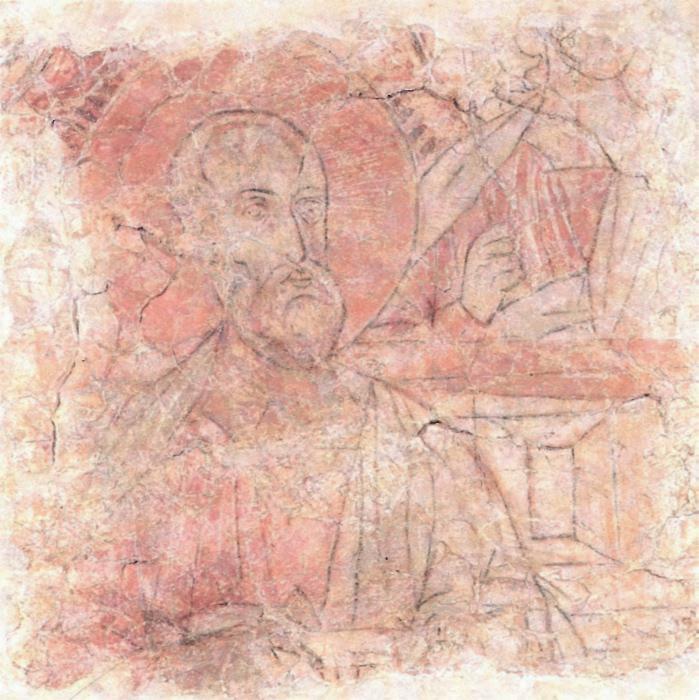

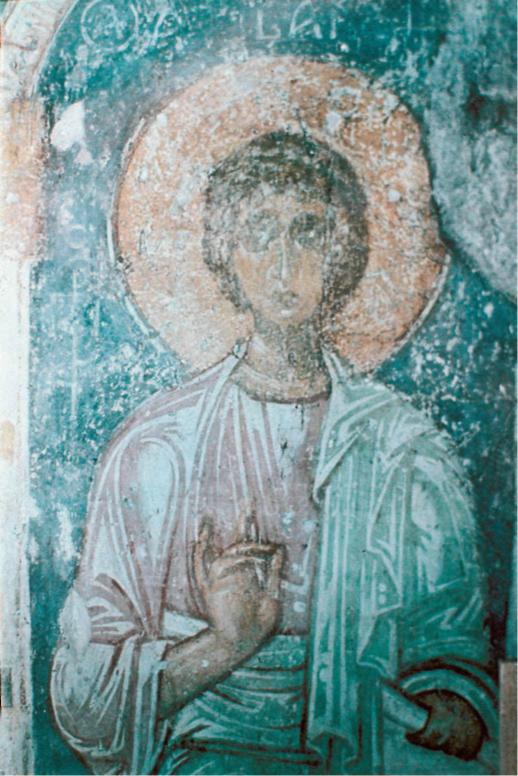

161. Пророк Михей (?).

Фреска Спасо-Преображенского собора

Спасо-Евфросиниева монастыря в Полоцке.

торая половина XII в.

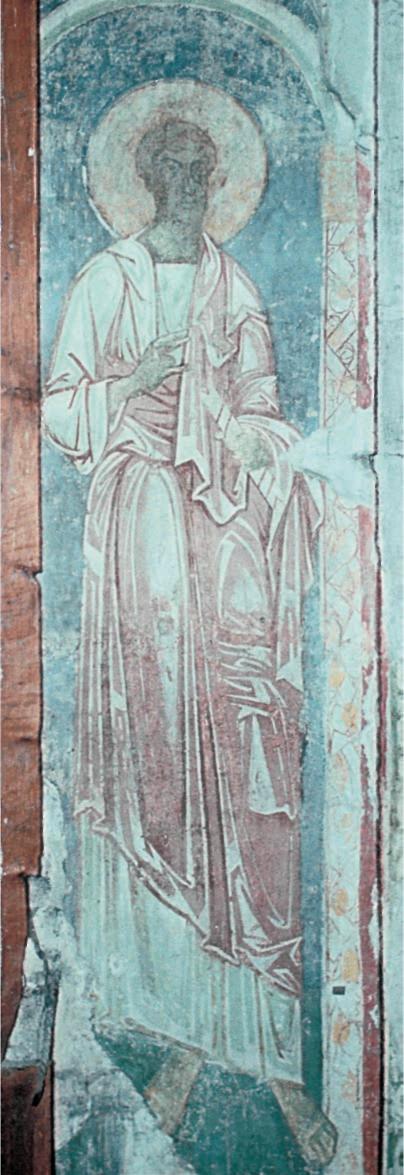

162. Неизвестная святая.

Фреска Спасо-Преображенского собора

Спасо-Евфросиниева монастыря в Полоцке.

торая половина XII в.

ероятно, последним двадцатилетием XII в. следует датировать и фрески Кирилловской церкви в Киеве. Киев переживал в этот период свои не лучшие времена, но фрески Кирилловской церкви все еще исполнены столичного духа. За время своего существования они пережили пожары и перестройки храма, периоды полного забвения и невежественной реставрации начала XX в., которая, пожалуй, нанесла больше урона, чем все невзгоды предшествующих веков. настоящее время все древние фрески раскрыты, и памятник дает исчерпывающую картину художественной жизни Киева конца XII в.

Посвящение церкви двум вселенским святителям - Афанасию и Кириллу Александрийским - предопределило лейтмотив всей росписи, в главных сюжетах которой настойчиво утверждается

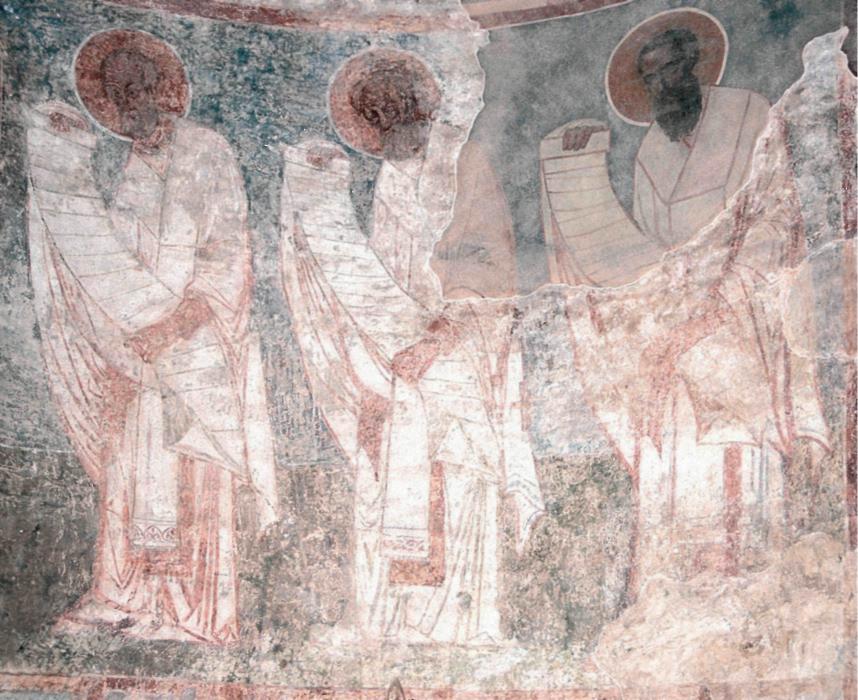

идея преемственности апостольского и святительского служения. Именно изображения апостолов и святителей превалируют над всеми другими изображениями. Так, двенадцать простенков барабана занимают соответственно двенадцать фигур святых, облаченных в апостольские одежды, с Евангелиями и свитками в руках, и при этом плечи их покрыты святительскими омофорами. Несмотря на плохую сохранность живописи, можно утверждать, что перед нами двенадцать учеников Христа, фигура Которого, вне сомнения, была изображена в утраченной ныне скуфье купола. Идея священной церковной иерархии выражена здесь недвусмысленно: Христос передает власть Своим ученикам, а те, будучи изображенными с элементами епископских облачений, символизируют собой основание селенской Церкви.

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 160

160

ГЛАА II

Алтарная зона практически полностью посвящена изображениям святителей. Так, в центральной апсиде, помимо почти полностью утраченной фигуры Богоматери в конхе и традиционной «Евхаристии», представлена монументальная «Служба св. отцов» (илл. 163), ниже которой, в медальонах также изображен сонм святителей. есь объем диаконника отведен под житийный цикл патронов храма св. Афанасия и Кирилла Александрийских (илл. 164), а в жертвеннике в несколько регистров представлены святители, причем акцент здесь сделан на епископах, чье служение было связано со славянскими землями (например, святые епископы Фессалоник). Таким образом, ясно показывается не только преемственность

апостольства и священства, но и, более конкретно, выделяется значение Русской Церкви как части селенской Христовой Церкви. Завершающим аккордом этой насыщенной программы являются фигуры первоапостолов Петра и Павла (илл. 165, 166), которые изображены в нижнем регистре на алтарных столбах и фланкируют вход в Святое Святых.

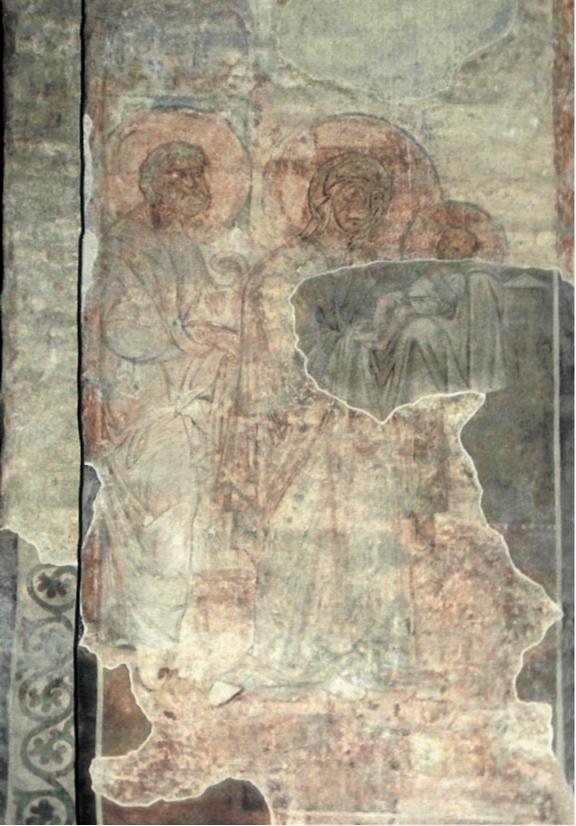

Над апостолами Петром и Павлом, поделенное пополам и, аналогично расположенному выше «Благовещению», фланкирующее алтарь, изображено «Сретение» (илл. 167, 168). Младенец Христос буквально вносится Богоматерью в алтарь и, как Жертва, передается Симеону Богоприимцу, встречающему Его с другой стороны алтарного пространства.

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 161

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

161

Таким образом, жертвенный символизм этого сюжета выражен здесь со всей определенностью. Подобная интерпретация «Сретения» появляется в византийской иконографии лишь в самом конце XII в., и пример Кирилловской церкви оказывается едва ли не самым древним из известных памятников. Ближайшей параллелью этой фреске является аналогично расположенное «Сретение» в соборе Евфросиниева монастыря, к сожалению, в настоящий момент еще практически полностью закрытое поздними записями.

предалтарном пространстве Кирилловской церкви особо выделяются две гигантские композиции - «Успение» на северной и «Рождество Христово» на южной стене, которые возвышаются примерно на две трети высоты собора и буквально доминируют над всем интерьером храма. «Успение» представлено как широкая эпическая панорама с сонмами ангелов и святых жен, с апостолами, слетающими на облаках к одру Богоматери. Есть все основания полагать, что данная композиция явилась копией с почитаемого фрескового «Облачного Успения»

II.qxd 17.02.2007 17:57 Page 162

162

ГЛАА II

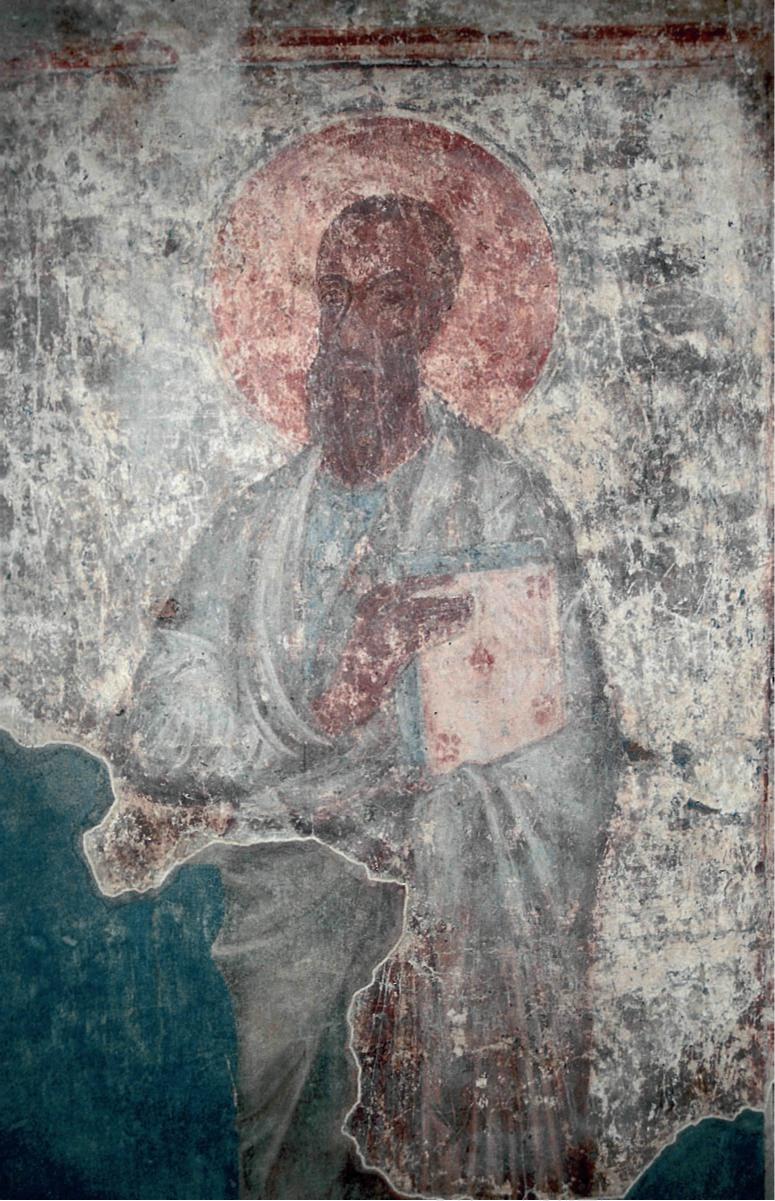

165. Апостол Петр. Фреска Кирилловской церкви в Киеве. Последняя четверть XII в.

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 163

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

163

166. Апостол Павел. Фреска Кирилловской церкви в Киеве. Последняя четверть XII в.

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 164

164

ГЛАА II

конца XI в., которое занимало аналогичное место в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры и упоминалось выше. Расположенное напротив «Рождество», также, вероятно, копировавшее фреску Печерского собора, представляет собой одно из подробнейших изложений данного сюжета со многими эпизодами, собранными в единую композицию.

се изображения основного объема храма выдержаны в едином крупном масштабном модуле, без заметных колебаний, а система декорации имеет очень ясную и простую структуру регистров, в

которой важную роль играют орнаменты, покрывающие узкие вертикали боковых граней лопаток, откосы окон, в виде медальонов занимающие зениты арок. этой структурной четкости стенописи, ее соразмерности крупным членениям архитектуры угадывается традиция киевских росписей XI в., наглядно представленная декорацией Софии Киевской, которая, несмотря на приближающуюся культурную стагнацию, продолжала жить в произведениях киевских художников даже в самом конце XII в. Росписи выполнены в сдержанном колорите, где преобла-

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 165

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

165

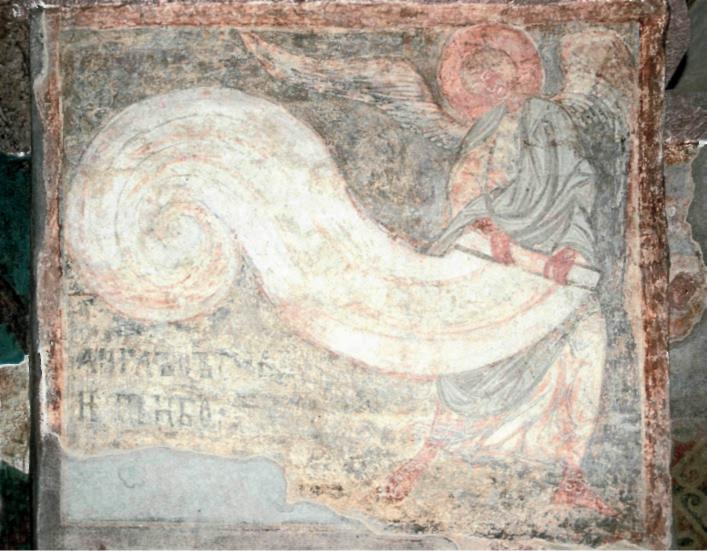

дали коричневые и охристые тона, но при этом фон изображений был ярко-голубым, что вносило в общий колорит декорации разнообразие и цветовую насыщенность. Фигуры святых имеют обобщенные плавные очертания и ясные контуры, в которых ощущается весомая стабильность, уверенность и твердость духа. Показательна фигура ангела, свивающего небо, из композиции «Страшного Суда»: он изображен в очень подвижной позе, но его фигура абсолютно уравновешенна, скульптурно устойчива, в ней нет места излишней динамике и экспрессии (илл. 170).

трактовке ликов, судя по немногим сохранившимся образам, уже возобладала стихия свободного пластичного мазка, которым лепится рельеф изображения, усиленный активной светотеневой моделировкой (илл. 171). Широкие пробела акцентируют выразительность живописной пластики. При этом в облике святых нет той излишней весомости и эмоционального напряжения, как в искусстве Новгорода, а чувствуется легкость исполнения и живописная свобода, близость византийским образцам, на которых и была воспитана художественная культура Киева.

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 166

166

ГЛАА II

169. Лоно Авраамово. Фреска Кирилловской церкви в Киеве. Последняя четверть XII в.

170. Ангел, свивающий небо. Фреска Кирилловской церкви в Киеве. Последняя четверть XII в.

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 167

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ 167

171. Неизвестный св. воин. Фреска Кирилловской церкви в Киеве. Последняя четверть XII в.

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 168

168

ГЛАА II

ладимир о- Суздальское княжесто

С сожалением приходится констатировать, что мы не знаем почти ничего о развитии живописи в таких крупных древнерусских центрах, как Чернигов, Галич, Ростов или Смоленск, и лишь скупые археологические находки или незначительные фрагменты росписей на стенах храмов говорят о том, что и здесь создавались росписи и иконы, и, несомненно, существовали свои художественные традиции. Лишь ладимиро-Суздальская земля сохранила хотя и незначительные по площади, но отличающиеся высочайшим качеством фрагменты росписей. Церковное строительство во ладимиро-Суз-

дальском княжестве имеет довольно короткую историю, связанную в основном с именами князей Юрия Долгорукого и его двух сыновей Андрея Боголюбского и севолода Большое Гнездо. отличие от Новгорода, строительство не имело поточного характера; все церкви ладимира, Суздаля и их окрестностей создавались по инициативе и на деньги представителей княжеской семьи, поэтому возведение храма становилось событием не только религиозной и культурной, но и политической жизни княжества. Каждый храм имел ктиторский или мемориальный характер и мыслился и как драгоценное подношение Богу, и как средоточие духовной жизни всего города, поэтому его украшению придавалось особое, программное значение.

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 169

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

169

Первые каменные постройки ладимире-Суздальской земли, возведенные еще при ладимире Мономахе в самом начале XII в., до нас не дошли. Это были величественные Успенские соборы Суздаля и Ростова, которые возводились по образцу Дивной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры, о чем красноречиво повествует Киево-Печерский патерик, составленный в начале XIII столетия суздальским епископом Симоном. Сын ладимира Мономаха Юрий Долгорукий, получивший эту территорию в наследственное владение, начал строительство каменных церквей в 1150-х гг., и от этого периода сохранились Спасо-Преображенский собор в Переславле Залесском и Борисоглебская церковь в Кидекше (приго-

род Суздаля). Эти церкви сразу после возведения были украшены фресками, но их крайне фрагментарная сохранность не позволяет в полной мере оценить их истинный художественный уровень. Остатки росписей Спасского собора, представляющие собой фрагменты «Страшного Суда», еще в конце XIX столетия были сняты со стен и в настоящее время хранятся в ГИМе (илл. 172). На стенах Борисоглебской церкви в Кидекше сохранилось несколько случайных участков стенописи, из которых наиболее цельным является фрагмент «Рождества Христова» на южной стене храма с изображением двух путешествующих волхвов (илл. 173), повторяя тем самым устойчивую для русских памятников топографию и иконографию

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 170

170

ГЛАА II

этой композиции, восходящей к образцу Успенского собора Киево-Печерской Лавры. Фрагменты росписей обоих храмов Юрия Долгорукого обнаруживают несомненное художественное сходство, выражающееся в тяготении к классическим принципам рисунка, масштабных и композиционных соотношений. Эти особенности наиболее ярко проявятся в искусстве эпохи сыновей Юрия Долгорукого - Андрея Боголюбского и севолода Большое Гнездо.

Настоящий расцвет ладимиро-Суздальского искусства приходится на время правления старшего сына Юрия

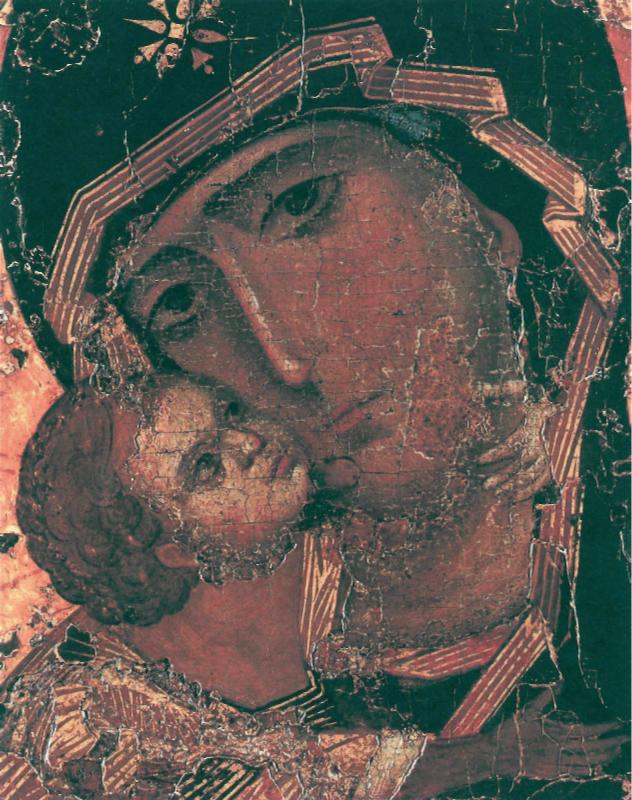

Долгорукого - Андрея, прозванного Бо-голюбским. 1155 г. князь Андрей, наперекор воле отца, выводит из окрестного киевского города ышгорода всю свою семью, свиту и дружину, и обосновывается во ладимире на Клязьме, где провозглашает столицу своего нового княжества. Сюда же из ышгорода Андрей перевозит многие церковные ценности, в том числе и прославленную икону ладимирской Богоматери, которая становится палладиумом нового княжества, а впоследствии и главной святыней Московского государства. Это событие оказывается отправной точкой для короткой, но необычай-

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 171

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

171

но яркой истории ладимире-Суздальского княжества и его художественной культуры. Удивительный по своей проникновенности и классичности образ «ладимирской Богоматери», как будто вмещающий в себя всю полноту духовных поисков византийского искусства эпохи Комнинов, становится своего рода мерой художественного качества, к достижению которой будут стремиться все художники, работающие по заказу ладимирских князей (илл. 174).

Строительство церквей и их украшение было одной из главных сфер деятельности князя Андрея. от как

летописец описывает церковь Рождества Богородицы в Боголюбове, построенную Андреем: «Благоверный Андрей создал церковь такую на память о себе, и украсил ее драгоценными иконами, золотом и дорогими каменьями, и жемчугом крупным бесценным, и снабдил украшениями разными, и украсил плитами из яшмы и всяким узорным литьем, - блеском осыпав ее так, что больно смотреть, ибо вся она в золоте стала». Князь Андрей заказал для Боголюбова, около 1158 г., икону Богоматери, где Она представлена в рост, обращающейся ко Христу, Который изображен вверху, в облаках (ныне икона

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 172

172

ГЛАА II

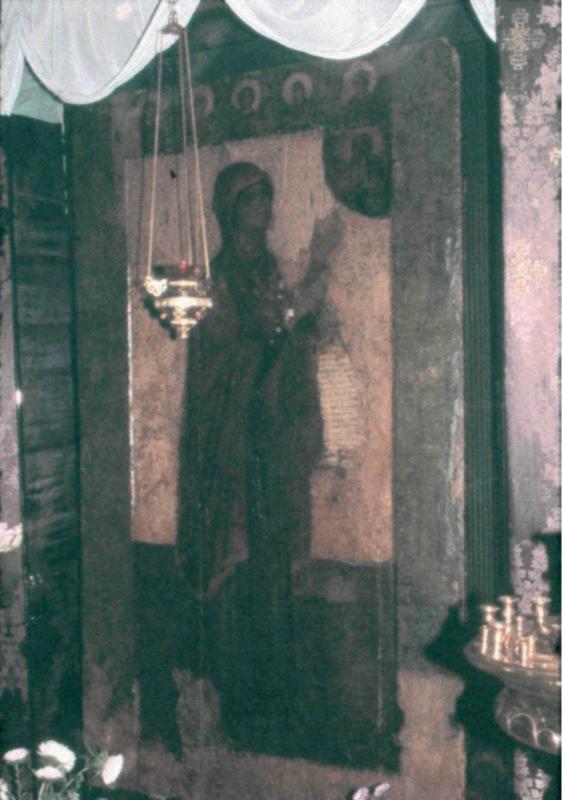

находится в Княгинине монастыре во ладимире) (илл. 175). Эта икона, живопись которой в процессе своего существования подверглась многочисленным утратам, была исполнена, вероятно, византийским мастером, который в рисунке тонкого и византийски изысканного лика Богоматери сумел отразить повышенную эмоциональность византийской живописи середины - второй половины XII в. Эта икона, прославившаяся как чудотворная, оказала воздействие на сложение иконографических типов русских икон XVI-XVII вв.

При князе Андрее были построены и расписаны многие храмы, в том числе

Успенский собор ладимира, церкви Покрова на Нерли и Богородицы в Боголюбове. К сожалению, от этих фресок сохранились лишь крупицы, а вся внутренняя отделка главной святыни ладимира - Успенского собора -погибла в пламени пожара 1185 г. Тем не менее, у нас есть основания судить об общей художественной направленности в период Андрея Боголюб-ского (1155-1175) по деятельности его младшего брата севолода, прозванного Большим Гнездом за многочисленное потомство. Именно при нем художественные работы достигают наивысшего расцвета.

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 173

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ

173

1189 г. Успенский собор, сильно пострадавший от пожара, был существенно перестроен, расширен, а также заново расписан. Эти росписи в основном погибли при пожаре 1237 г., когда город ладимир был разорен татаро-монгольской ордой, а позже в процессе многочисленных поновлений собора, но все же некоторые фрагменты фресковой декорации времени севолода Большое

177. Неизвестный пророк. Фреска Успенского собора во ладимире. Около 1189 г.

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 174

174

ГЛАА II

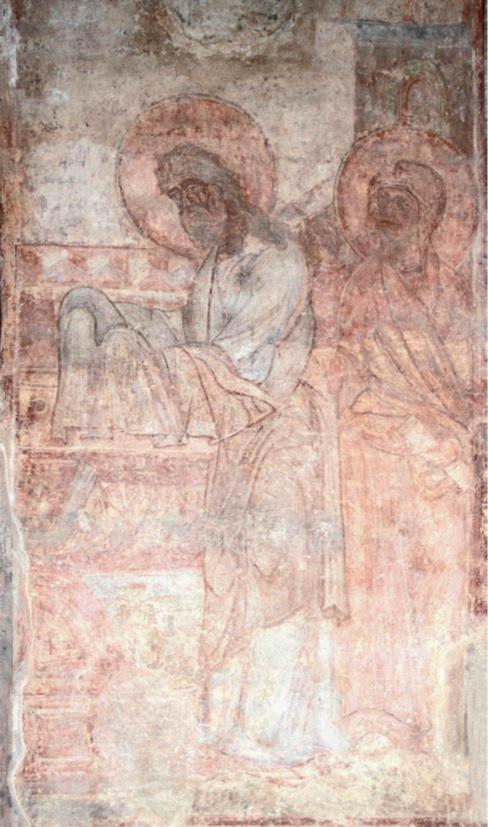

Гнездо дошли до нас. Лучше других сохранились изображения четырех пророков на западных гранях алтарных столбов (илл. 176, 177). Их фигуры обладают величественной постановкой, напоминающей античные статуи, а лики написаны в сложной санкирной манере, близкой по последовательности наложения красок и тщательности проработки к иконной технике. Из всех древнерусских памятников, они ближе всего к фрескам Старой Ладоги, особенно к пророкам из барабана, что определяется в первую очередь их общей классицизирующей основой.

есьма примечательна манера написания одежд, на первый взгляд вызывающая многочисленные ассоциации с памятниками зрелого комниновского стиля. Однако нельзя не заметить принципиальное отличие: пробелка на одеждах пророков из Успенского собора создает пластическую форму, она состоит не столько из линий и штрихов, сколько из крупных плоскостей, которые перекрыты локаль-

ными пятнами белил и имеют сплавленные переходы к теневым участкам. ысветленные поверхности одежд обретают металлическую четкость и весомость, отличающую их от податливо извивающихся складок линейного маньеризма. этом отношении пророки Успенского собора оказываются в одном ряду с такими памятниками «монументального» направления, как росписи монастыря Иоанна Богослова на Патмосе (около 1200).

начале 1190-х гг., в зените своего могущества и славы, князь севолод возводит недалеко от Успенского собора величественный храм в честь своего патрона - св. Димитрия Солунского. скоре (около 1195 или 1196) собор был расписан. Росписи сохранились лишь в западной части храма и представляют собой несколько сцен из «Страшного Суда». центральном своде под хорами изображены восседающие двенадцать апостолов, которых сопровождают сонмы ангелов (илл. 178), а в малом южном

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 175

КИЕ И РУССКИЕ ЗЕМЛИ КОНЦЕ XI И XII СТОЛЕТИИ 175

179. Лоно Авраамово и Богоматерь в Раю. Фреска Дмитриевского собора ладимира. Около 1195 г.

180. Шествие праведников в Рай. Фреска Дмитриевского собора ладимира. Около 1195 г.

II.qxd 17.02.2007 17:58 Page 176

176

ГЛАА II

|

шЩщ |

. |

Ив. |

|

|

|

ШЩР-'^Щ |

|

|

|

\^ШШ |

|

1ь |

щ |

|

■ |

|

|

|

|

щ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

' |

|

ё |

|

|

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

■ |

|

|

|

|

|

.. |

|

|

|

|

|

|

|

|